紀念丨雲上漫步的雲門先生

時間:2021-12-27 16:37:22 來源 : 中國網溫州 作者 : 富曉春

有人説朋友最高的境界,就是兩個人坐在一塊,一天不説話也不尷尬。我與老彭——雲門先生沒有這樣的交情,只能説是路上遇見的同道,有説不完的話而已。一兩天不見,一兩月不見,一兩年不見,但他一直在我身旁。我們遠遠地望見,遠遠地招手,偶爾走近,靠近,又很快分開。

忽然有一天,聽説老彭走了。我驀然發現,四下空曠無人,再也聽不到他熟悉的聲音,見不到他熟悉的身影。走了的老彭,從此成了路旁的一個里程碑!路途中不斷演繹的一段神奇的傳説!溫州之南仙岩山上休涼寺旁,屹立著的一塊堅硬而不屈的石碑!

一

彭福雲,1967年生,浙江溫州人。大名福雲,字號雲門,雲山門下客也。國學與地域文化學者,書畫家。著有《大羅山摩崖題刻》《彭福雲書法作品精選》《雲門無三乙未書畫小品》等。他出身貧寒,祖輩澤雅紙山人氏。他是教師出身,後來從政,在基層當過鄉鎮長,擔任過部門“一把手”;因水土不服,他主動讓賢,到清水衙門的文聯做一個純粹的文化達人。

老彭人不高,也不見得魁梧;溫文儒雅,眉宇間藏有一股清淺英氣。喜歡背雙肩包,單肩挎的那種。偶爾見過他穿唐裝的模樣,恰似從歷史畫卷出走的人物。見過他的三七分頭,後改留板寸頭——據説弄得周圍的人很不習慣,最終演變成不毛之地——留光頭。

我與他結識時,他正在溫州甌海區文聯主席任上,我們經常在一些文化活動上相遇。他總是坐在主席台中央的位置慷慨陳詞,有時我也添陪末座,但與他的距離隔得有點遠;偶爾也有彼此是鄰座的機會,每當此時我們會交頭接耳喁喁私語。

在這種場合,他總是笑容可掬,偶爾來一個舊式的抱拳。他講話從來不打草稿,不拿講稿,面前也不擱筆電——從來不記筆記,喜歡瞧著台下攢動的人頭即興發揮。説到哪算到哪。也會見人説人話,見鬼説鬼話。偶爾搭上幾句外地人聽不懂的溫州方言大白話。話糙理不糙。

每次活動相當於壓軸戲的才藝展示,老彭總是要親自出場的。這跟嗜酒的人一樣,有了這個癮頭,逢上這種場合按捺不住衝動,非得衝上前去露它一手。老彭現場揮毫潑墨的范兒,有與生俱來的藝術天賦,堪稱完美。長長的宣紙隨意地平放在右側桌沿上,用長方條形的鎮尺壓住,或有勞二三人用手捏住。老彭左手習慣性地插入褲兜——褲兜裏潛伏什麼手勢我就不太清楚了,只見他右手高高舉起飽蘸濃墨的三寸狼毫,運足腕力蛇龍飛舞,人側身往後順勢移步,從上至下揮灑自如,一氣呵成,渾然天成。

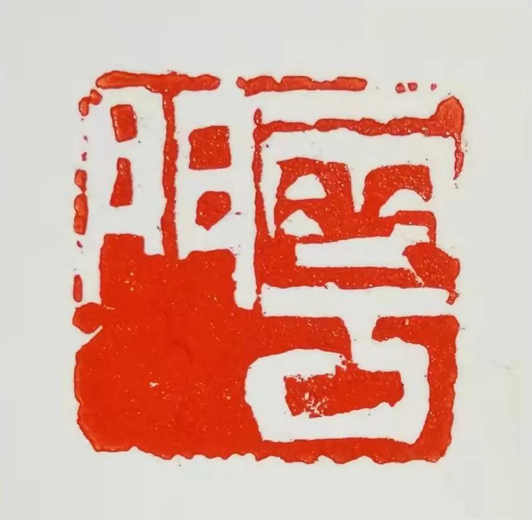

在溫州,老彭也算是個小有名氣的書畫家。但他從來以“寫字匠”自居,索字求印,有求必應。他寫字,總是引得一幫人圍觀,除喝采者外,其中不乏求字者,只要誰搶先捏住紙頭,老彭絕不會説“不”字。老彭所到之處,一路留下墨香。節慶送春聯啦社團慶典啦,老彭都屁顛屁顛前往站臺,筆墨伺候。他從來不會因自己的領導身份——他還挂著宣傳部副部長的名頭呢,而抹不開面子或有什麼顧慮。只要拿起毛筆,他就是自己的王,一個貨真價實的“寫字匠”,或類同於小區傳達室會耍幾個毛筆字的看門老伯。難怪轄區內的樓堂廟宇、摩崖殿柱,隨處可見彭氏墨跡。

二

老彭自命“草根文化人”。打小就埋下了文化情結的種子。成人以後,終於開花結果。未見他拜過師傅,但凡總能無師自通,憑藉一股闖勁兼三分悟性舉一反三觸類旁通。他沉浸于傳統文化,詩書畫印聯,十八般武藝,樣樣精通。可謂少見的全才也。

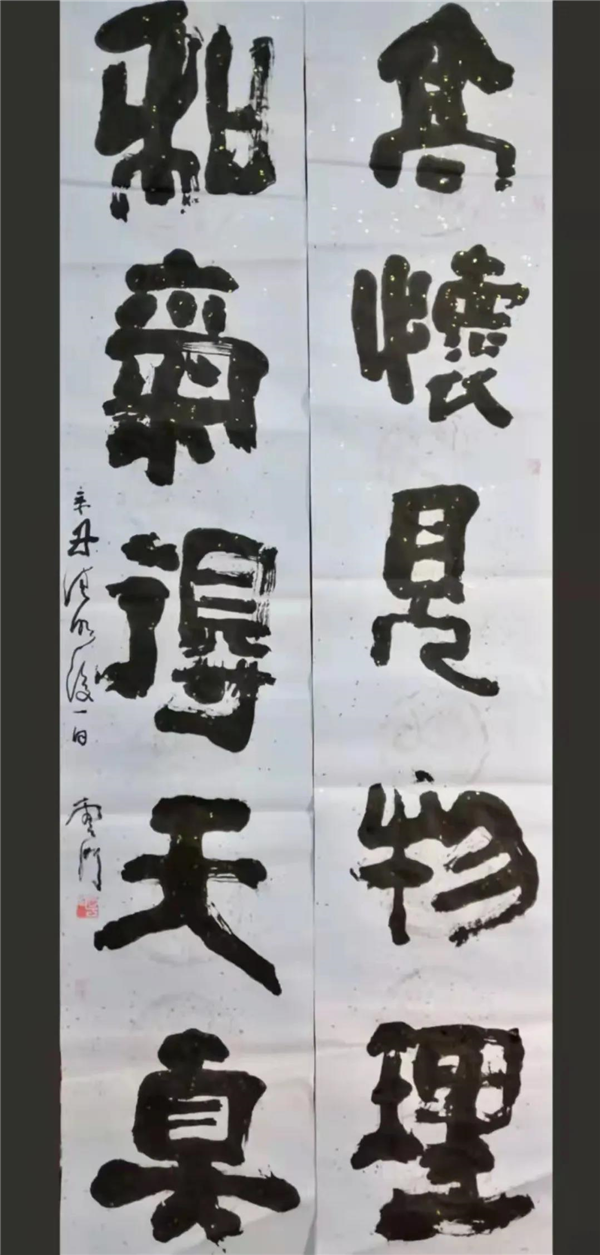

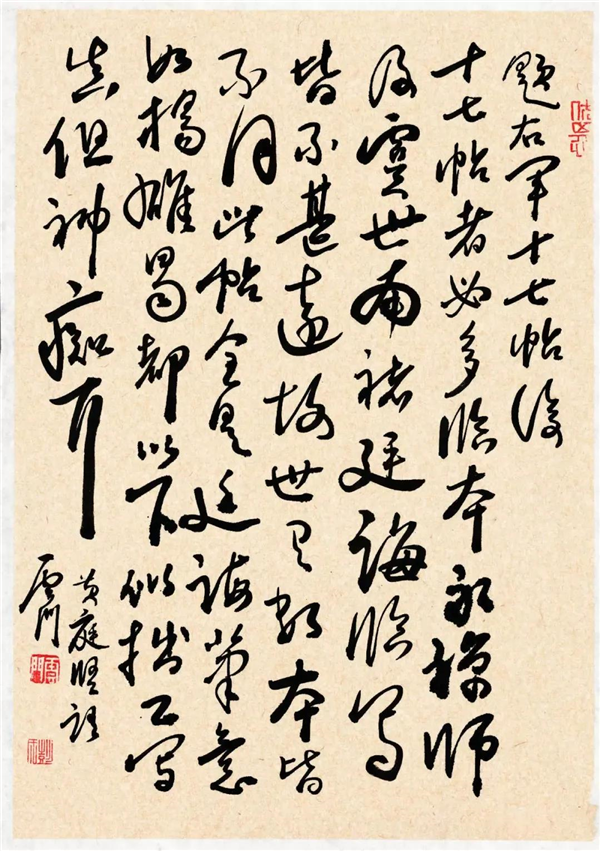

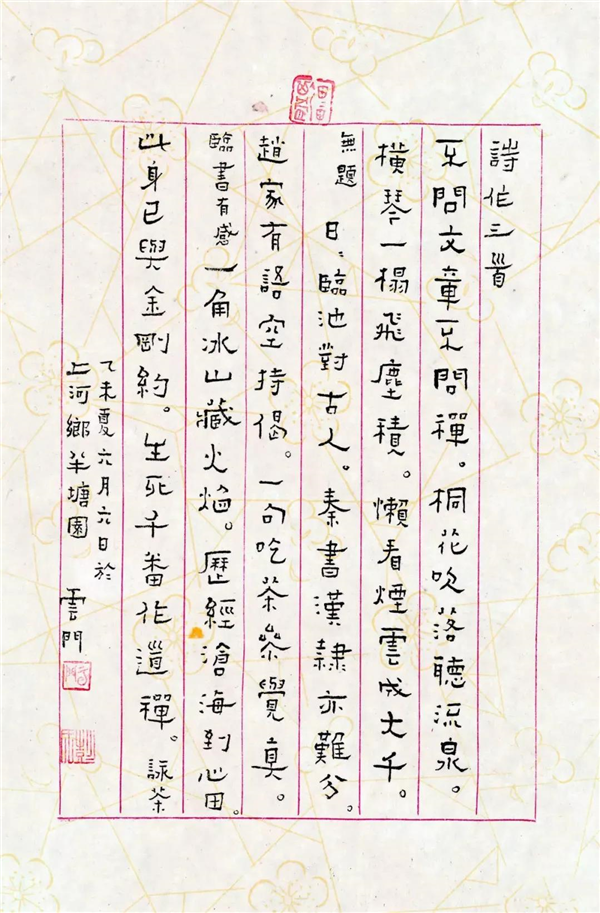

其書高古樸拙,蛇龍走筆之間往往有神來之筆,陡添幾分灑脫;其畫大都寥寥數筆,憑藉線條描劃或淡墨潑灑,每每詼諧中見成趣;詩聯對仗比較工整,有故作高深之嫌又似俯首可拾。我最喜歡的還是他的篆隸楷行草,給人一種隨心所欲穿透歷史的高遠氣勢。

背著雙肩包上班的老彭簡直是閒雲野鶴。他很少遵循朝九晚六的作息時間表,往往上班找不到人,下班人走樓空或在一個皓月當空的夜晚,他偏偏又在辦公室加班甚至於燈火通明通宵達旦。他成了甌海1號行政大樓的“另類”。

我平常很少出入這幢大樓,因老彭的辦公室在此,便經常有約光顧。他的所謂辦公室,簡直顛覆人們以往對行政大樓辦公格局的想像。他的辦公室門大都時候是敞開著的,辦公室居然不見辦公桌:周圍是幾乎觸摸到天花板的敞開式書櫃,填滿了隨意擱置而又不顯淩亂的書畫、擺件;中間是一隻長方形大大的書寫臺,上面擺著文房四寶和鋪開的宣紙或墨跡未幹的書畫作品;南向臨窗的區域是待客喝茶之處,一隻小圓桌及四把簡易小藤椅,經常座無虛席茶香四溢……

據説紀委有關部門對此有過説法,但文聯主席的特殊性和老彭執拗十五輛馬車拉不回的秉性,終於讓這樣一個類同於文化沙龍或茶吧書吧兼而有之獨一無二的辦公室保存了下來,成為當年整個溫州城眾多行政大樓一道最獨特的風景線。

曾經有那麼一個時期,老彭呆不住窩,每天雙肩包往背上一甩,扛著一堆笨重的照相機三腳架等拍攝設備往外跑。沒有人知道他外出幹什麼。他像一個神出鬼沒的“獨行俠”,出沒于溫州的山山水水;大羅山、澤雅紙山、塘河沿岸,到處留下了他行走的身影。

有人説他自由散漫,有人説他不務正業,有人説他遊山玩水。對此,老彭裝聾作啞置若罔聞。不作解釋,不予置評,這是老彭一貫的作風。不管什麼事,他都願意“讓子彈飛一會”。幾年之後,老彭拿出了一本《大羅山摩崖題刻》的書,終於堵住了那些生産閒言碎語的嘴。

這是一本薄薄的卻具有歷史厚重感的大書,全書首次對大羅山摩崖題刻進行系統的排查和匯總。捧著這本書,猶如捧著沉甸甸的溫州千年的人文歷史。老彭在後記中説:“我們有責任尊重和保護歷史,這應該值得我們深思和行動。”

從藝也罷,做人也罷,老彭是個不願循規蹈矩的人。但他內心深處總有一個底線,總有一個壁壘,當他的隨心所欲觸碰這個自我設置的點時,他就會反彈回歸,轉化成為一個不諳世事的孩童。所謂的“靜如止水,穆如清風”,便就是這麼一種狀態,以致于那樣的純粹,那樣的乖巧可人。就像他的書法,他的畫,他的文章那樣,總是有一股久違了的親近大自然的純靜與清香。

有的時候,他的書畫總是填得那麼滿,給人以一種壓抑感;驀然間,他又留那麼多的空白,讓人一下子尋找不到內容的邊際。他總是在人生境界的兩極遊走,留下一大片中間地帶,讓欣賞他的人自由出入天馬行空縱橫馳騁……

有人説老彭傲。他習慣按自己的方式出牌,最多顧左右而言他算是給對方最大的面子;他走在路上,從不看路人,他看遠處的風景,豎耳聆聽路旁花草樹木拔節生長的聲音。老彭的傲,傲在自得其樂與眾不同的骨子裏,傲在對藝術有獨到見解而又幾近固執的把玩中。他走的是一條與世俗格格不入的小徑,那是一種本來人就不多而又從不嘩眾取寵的獨來獨往。

三

每有憤慨之事或不平之處,我就找老彭聊天。老彭怪我將他當“出氣筒”兼“垃圾桶”;我説非也,我將你當“凈化器”兼“指南針”。聞此言,老彭轉嗔為喜欣欣然,談興高漲。每次見面,一杯清茶,一碟瓜子。天南地北,海闊天空,全不在一個點上;人間煙火,世間情趣,全又在一個理上。不管什麼事,不管有多難,在你我是一垛墻,但到了老彭那裏,就是一扇打開的門一扇敞開的窗……

説老彭懼內簡直是天大的笑話,但每有應酬晚十點他必接電話,此電話必是他老婆所打鼓點似的催他回家。老彭私下説,這是他事先與老婆約好的,為的是早點逃離酒局回家寫字。誰信呢?信也罷,不信也罷,老彭是幸福的,家有企而望歸的嬌妻等著他,還有一個高出他個頭乖巧可人的兒子孝敬著他。對此老彭從不掩飾,還在朋友圈裏曬著幸福曬著心裏的美。

最後一次見到老彭是在今年四月的一個朗日,文友爾勝兄也是他的朋友,我們相約一起前往探望。在市區西山橋一間簡陋不大的房子裏,我們仨圍坐在客廳小茶桌喝茶。桌上擺放著水果、瓜子,煮著的茶水“咕嚕嚕”地響。見到了老朋友,老彭談笑風生,説黃精的妙用,談人生的禪意。歲月靜好,暫時沒有病痛,也沒有生死別離。臨走,老彭吟誦一首舊詩作話別,曰:

苦樂人生曾幾多,

閻王見過又如何?

殘軀有幸付塵劫,

無意轉身稱佛陀。

就在那個老舊的小區,那一間擺著三個書櫃的小屋子裏,老彭的愛人他給她取名號為行曼的一個可敬的女子,生死相隨全身心地服侍著他,給他日常起居的照料,給他精神上的撫慰。茶余飯後,他們一起吟詩作對,一個畫畫一個題跋,像極金庸筆下的神仙眷侶,讓老彭度過了此生美好而艱難的最後歲月……

初冬一個寧靜的清晨,老彭悄悄地走了。他離開時,年僅五十四歲。詩人臧克家説,有的人死了,但他還活著。伊人雖逝,但老彭仍然還活著,他的音容笑貌宛在,他的藝術行跡還停留在雲山碧水之間。他只是覺得人間太喧囂了,移步住到了雲上而已。雲上天堂,紅霞滿天,金光耀眼。每一個想念他的人,只要抬頭仰望,都能見到他。天空走過朵朵雲彩,那便是老彭啊!

——雲上漫步的雲門先生!

雲門先生作品

f6263689-1c6e-4200-8c41-9b4ac8790dd2.jpg)

e04eb920-7688-4092-ac1f-aab51c2bd956.jpg)