青海:數字浪潮下的“融合”之道

茶卡鹽湖景區智慧化小火車。

本報記者羋嶠

崑崙山巔的積雪映照著數字青海的璀璨圖景。這裡沒有沿海地區密集的摩天大廈,卻用“數字天路”鏈起了鹽湖的智慧、風光的綠意、文旅的靈動和農牧的淳樸。青海産業“四地”在數字空間完成了融合與嬗變。青海在無數次實踐中成功證明:這片青藏高原且高且遠,但卻是以“數字化”為核心打造新質生産力的發生之地。

踏浪數字化,一方面是青海緊跟新一輪産業變革的腳步;另一方面,也是高原在科技人才相對缺乏情況下,實現盤活家底的倒逼。

“把數字化作為建設現代化新青海的必經之路,深度賦能各行各業發展。”這條攀登之路,既是青海對“國之大者”的堅定回答,更是數字浪潮下青海創造的發展新機遇。

傳統産業“破繭”

能源革命“築基”

在青藏高原的褶皺深處,一場以數字技術為支點的産業革命正悄然改寫“資源大省”的故事腳本。

在柴達木盆地腹地的錫鐵山,調度員正在採礦調度指揮中心手握搖桿操控著自動放礦機和無人駕駛電機車,就像是在玩一種機械類的電腦單機遊戲。隨著操縱桿的推動,自動放礦機精準無誤將原礦倒進無人駕駛電機車,待所有車鬥裝滿後,隨著搖桿的前推,無人駕駛電機車載著滿滿的原礦,經過環形車場,穩穩到達放礦口。

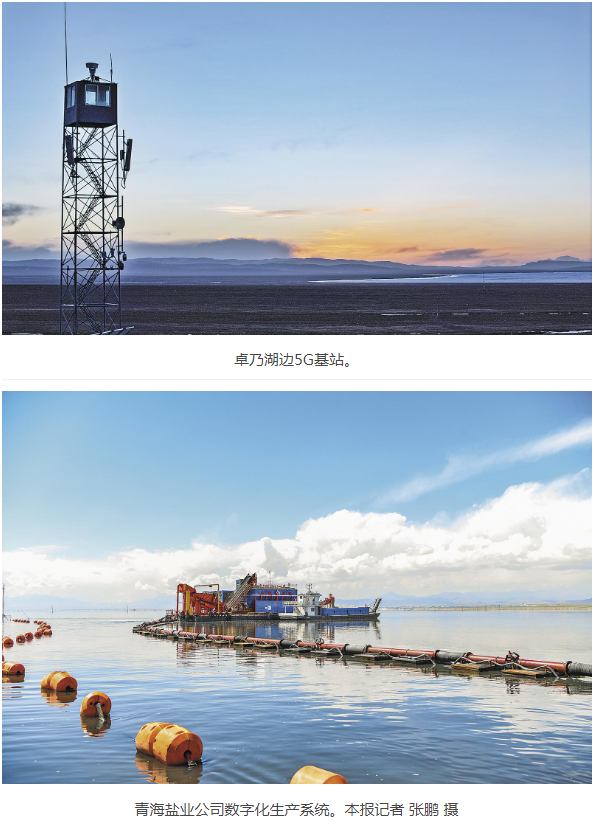

在中國最大鹽湖察爾汗鹽湖,一艘艘5G智慧採鹽船在碧綠色的湖面上搖曳。遠處供給車間主控室內,一名技術人員正坐在電腦前操控紅外線遠端維護功能對採鹽船的核心動力系統、液壓系統等關鍵設備進行熱成像監測。目前,青海鹽湖股份的“5G+水採船”已經實現無人值守,通過數字控制按規定航線自動采收供礦。而在過去,一艘採鹽船的操作需要3個人24小時值守。

青海正以傳統産業及優勢産業為突破口,將數字基因注入傳統工業血脈,數字化、智慧化成為了企業、産業高效推進的利器。數字賦能不僅是生産方式的革新,更是青海資源觀念的顛覆,當數據成為“新礦藏”,青海正從“拼資源儲量”轉向“比演算法精度”。

當走進青海省智慧雙碳大數據中心,一個巨型大屏實現了全省446座電站集中監控,數字管控。當畫面切換到海拔4300多米的玉樹藏族自治州治多縣村級光伏扶貧電站,通過鏡頭可以看到,狂風凜冽、大雪紛飛,不禁讓人感嘆,高海拔條件的艱苦。

青海可再生能源種類全、儲量大、分佈廣,開發利用條件好,在保障國家能源安全中具有十分重要的地位。然而在青海,不論是光伏、光熱還是風力發電,場站基本都地處高海拔、高寒缺氧、環境惡劣地區。是數字化,為青海能源發展解放人力,更提高效率!

從“新能源超腦”,到無人機巡檢線路,再到區塊鏈賦能的“綠電溯源”平臺,是青海的能源優勢,吸引比亞迪、寧德時代、天合光能等巨頭共建零碳産業鏈。

當下,當高原的風光通過數字電網轉化為“東數西算”的澎湃動能,青海又實現了“綠色+算力”的新佈局,青海正在用清潔能源重描中國算力版圖,實踐證明生態脆弱地區也能實現高品質發展。

當傳統産業與數字技術的“化學反應”,解開了高原資源型經濟的“達摩克利斯之劍”。這種轉型並非簡單的技術疊加,而是通過數據要素重構産業邏輯——當傳統産業從“經驗驅動”轉向“模型驅動”,當風光資源從“自然饋贈”升維為“數字資産”,青海探索的是一條生態脆弱地區“兩山轉化”的現代化新路。

生態文旅“蝶變”

農牧産業“新生”

三江源頭的碧水藍天間,數字技術正為這片土地注入全新內涵。在可可西裏腹地,5G基站編織的“數字天網”,正在實時監測雪豹的足跡;茶卡鹽湖的“智慧大腦”,實現集約規劃、整合運作、流程管控,景區管理不用“人力”用“智力”;來青海旅遊,一部手機就能暢遊,通過“智遊青海”平臺,遊客可享受“遊前、遊中、遊後”全鏈條智慧化服務……

這些實踐昭示:青海的生態價值,正從“門票經濟”轉向“數字敘事”。

除了旅遊,在青海綠色農畜産業的數字化轉場也同樣驚艷。

進入春季,到了搶抓高原本就短暫的播種黃金期,海南藏族自治州貴南縣過馬營鎮,一輛輛搭載了北斗導航的麥賽福格森MF3404拖拉機在田間自由行走,夜幕降臨也未停息。

“依託自動導航系統,採取白天犁地,夜間播種,實現了24小時不間斷作業,縮短翻、壓、播的時間,達到蓄水保墑,提高了作物的出苗率。”青海省三江集團有限責任公司貴南草業公司三分公司經理李寶貴算了一筆賬:對比未安裝北斗導航的種植模式,同面積能節省青稞種子98.2噸,油菜種子72.2噸;與農業機械相結合,能提高作業效率20%,提高土地利用率3—5%,減少駕駛員勞動強度,節省機手勞動支出25%。

此外,在祁連草原的智慧牧場,牦牛佩戴的電子耳標實時上傳健康數據,不僅能實現牲畜的健康管理,還能實現肉質溯源;在河湟谷地的智慧化大棚裏,濕度、採光、溫度等資訊通過感測器實時監測,農戶通過手機了解農作物種植資訊。

當高原農牧業從“看天吃飯”轉向“靠數增收”,青海青字號産品完成了從“地理標誌”到“數字品牌”的驚險一躍。

數字化轉型在生態與經濟的平衡木上“走”出了精妙舞步。青海的實踐表明:數字技術既能成為生態保護的“鐵柵欄”(如數字圍欄控制遊客流量),又能化作價值轉化的“金鑰匙”。這種“數字杠桿”效應,不僅破解了生態功能區“保護與開發”的二元對立,更為高原高品質發展探尋了新出路。

融合創新起勢

發展迎接未來

今天,在青藏高原的産業版圖上,一場跨界融合的數字交響已然奏響。

從高原牧場的風,到AI算力的光。當全球崛起算力産業,但同時也被算力中心這只“能耗巨獸”所困擾時(一個大型數據中心的年耗電量堪比一座中小城市),青海以高原的冷涼以及高原的風、光和水破解了這道世紀難題。

聯通(青海)綠電智算科技有限公司項目經理王曉蔚説:“青海的清潔能源佔比達到94.23%,電力價格低,這裡的氣候條件還能大幅降低數據中心冷卻能耗。”

當全球算力競賽陷入“能耗焦慮”,青海用清潔能源的跨境融合馴服了這只巨獸,更打開了青海産業發展的新大門!

然而,這種“跨界融通”在青海産業版圖上清晰可見:

在察爾汗鹽湖,提鋰關鍵環節需要溫水的注入,而水的迴圈加熱,則在數字控制下通過光伏面板完成,實現了低能耗高效率,也完成了鹽湖化工與清潔能源的又一次合作;在西寧(國家級)經濟技術開發區南川工業園區的中國聯通三江源綠電智算融合示範園,一排排算力機櫃在清潔能源的驅動下為全國智慧城市、數字政府、網際網路、教育科研、醫藥健康、智慧終端等通用領域提供著算力服務;在被稱為“天空之鏡”的茶卡鹽湖以數字發展為線將生態旅遊與數字化工廠完美結合,新發展下的工業旅遊再次躍然紙上……

縱觀青海在數字浪潮下的“融合”路徑,可以發現青海在産業與産業、行業與行業的交織下奏響了融合創新的最美和旋,同時也實現了“非對稱競爭”的破局:數清家底,攜手發展,打造“人無我有”的差異化優勢。

總結青海的轉型發展之路,啟示在於:我國各地區高品質發展沒有標準答案,欠發達地區更需以“特色突圍”代替“跟隨戰略”,在數字浪潮中雕刻屬於自己的時代坐標。

【責任編輯:王琦】

(原標題:青海:數字浪潮下的“融合”之道)