今日四川 > 正文

今日四川 > 正文

揭秘流行病學調查背後“偵探環節”:尋找“密切接觸者”

來源:成都商報 時間:2020-02-18 09:52:36 編輯:祝麗思

每天早晨,新冠肺炎疫情的數據都將迎來一次更新。在這些最新數據中,人們密切關注著:有多少例確診、有多少例疑似,有多少例治愈或死亡,又有多少密切接觸者,他們都出現在哪?

2月17日上午,一個好消息傳來,成都新增病例數首次為“0”。據成都市衛健委官方微信通報:“2月16日,我市無新增新冠肺炎確診病例,新增出院4人。”

在好消息的背後,是一群人並不容易的付出與努力。四川省成都市疾病控制中心流行病學調查組副組長岳勇介紹,在這些看似簡單的數字背後,是一個城市的共同努力,也與一項紛繁複雜的工作密切相關——流行病學調查。調查人員需要對每一個疑似或者確診病例展開調查,以盡可能細緻地摸清他們的來龍去脈,找到所有密切接觸者。

“要弄清楚他們從哪來,在哪停留,又曾去向哪。”在岳勇看來,這些工作做得越深入,資訊越細緻,就越能快速有效地找出接觸者,從而採取防控措施,減少增量。“從某種意義上來講,流行病學調查與刑警辦案一樣,越快地排查鎖定‘嫌疑人’就越有利於案件偵破或減少案件的再發。”

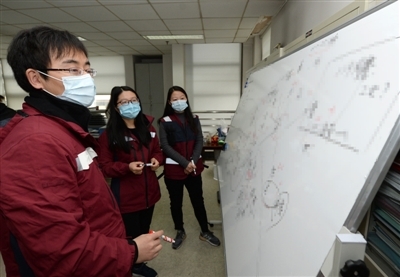

成都市疾病預防控制中心流調組組員正在分析研究

淩晨出擊

醫院出現黃岡來蓉疑似病例

深夜面對面調查活動軌跡

1月25日零點,成都市疾控中心辦公大樓內,何勤英的辦公室依然亮著燈,她在等待隨時可能到來的“流調”指令。

“流調”,即流行病學調查。學術上解釋為,用流行病學方法進行的調查研究。主要用於研究疾病、健康和衛生事件的分佈及其決定因素。通過這些研究提出合理的預防保健對策和健康服務措施,並評價這些對策和措施的效果。

47歲的何勤英有著20多年傳染病防控的經驗,曾參與過包括非典在內的多起疫情抗擊工作。隨著1月21日成都首例新冠肺炎患者的確診,她成為此次疫情流行病學調查組的一員。

指令很快到來。某區疾控中心工作人員掌握了一條來自當地人民醫院的報告,一名女性患者出現發熱幹咳症狀,疑似感染新冠肺炎。

“成都的新冠肺炎流行病學調查工作從疑似病例開始,在患者出現症狀,有疑似感染的時候,就需要對他過去14天的行程和接觸人員情況進行摸排,以便了解感染來源,掌握活動軌跡和接觸人員,及時採取措施,防止疫情蔓延。”何勤英説。

攜帶防護裝備,聯繫車輛,10多分鐘後,他們出發了。為了節約時間,在車輛行進過程中,何勤英提早穿好了防護服。

根據該區疾控中心的資訊反饋,該名女性患者于年前從湖北黃岡來蓉,後出現發熱幹咳症狀入院就診。“醫院在經過一系列血液檢查以及CT檢查後,還是覺得不能排除可疑情況。”

何勤英全副武裝進入病區,站在患者對面。她需要在短時間內弄清楚患者個人資訊,有無聚會活動,是否曾前往過武漢,身邊有無人員患病,最近行蹤如何,又跟誰有過接觸……

何勤英的工作還沒結束。她要在6個小時內形成調查報告。報告中,病人基本情況、個人資訊、發病救治經過、流行病學接觸史、實驗室檢測情況、密切接觸者的情況都需被呈現。

報告還需根據患者從哪來,可能的接觸者是誰,又可能傳到哪去等情況作出判斷,給出調查的初步結論、採取的措施和下一步計劃。“下一環節的工作人員就會根據情況,對這些人員採取針對性的集中隔離觀察、居家醫學觀察等相應措施,防止可能出現的疫情擴散。”

慶倖的是,經過檢測,該名疑似患者最終被排除。

成都市疾病預防控制中心流調組組員出發採樣

細節調查

本地出現無湖北接觸史病例?

發現疑點步步追問挖出實情

一週後,2月3日中午,成都市疾控中心接到城區疾控中心報告,成都市某醫院收到一例沒有湖北接觸史的可疑病例。這引起了大家的高度警覺。

“有湖北接觸史和無湖北接觸史之間看起來僅一字之差,但這影響我們對於本地疫情形勢的判斷,影響防控措施的部署。”這次,有著豐富經驗的何勤英再次承擔調查任務,她快速到達了醫院。

事實上,該患者在1月30日就已出現發燒咳嗽的症狀。當日,曾以感冒自行去到醫院就診,向醫生報告沒有外出接觸史,在最初檢查未發現明顯異樣後,醫院向其開了感冒藥。

回家幾日,患者仍舊沒有好轉,于2月3日再次前往醫院就診。醫院檢查,患者體溫38.7度,血液檢測及肺部CT檢查結果顯示,其已出現相應的病毒肺炎症狀。而患者則稱一直在成都,並未去到外地。

這是否意味著,成都本地已出現無接觸史病例呢?“在他的講述中,他一直在成都做生意,沒去過外地。因為做批發,會與各種各樣的其他人接觸。”對於患者的講述,何勤英非常慎重,“如果沒有接觸史,這就意味著本地可能已出現更為複雜的疫情狀況。”職業敏感讓何勤英警覺,“你做批發,貨從哪來?”“義烏過來的。”患者答。“賣給誰呢?”“有四川的,也有湖北的。”“家裏人員情況呢?”“老婆跟我一起在成都,兒子22歲,在老家湖北過年。”

該患者的回答兩次提到湖北,讓何勤英覺得充滿疑點。“他從義烏進貨到成都再賣給湖北買家?但湖北離義烏不是更近嗎?”

接下來,何勤英繼續向其發問。為了便於患者回憶,她為其提供了一個重要的時間點:“過年總要關店,你什麼時候關的舖子?”然後追溯關店前後的活動。最後獲得資訊,患者于1月20日關店,關店當天曾將汽車開往4S店維修,21日早上將車取回。何勤英串聯前後疑點和資訊,做了一個大膽的設想:“你其實是在關店後,維修好車輛直接自駕回湖北與兒子過年了?”

患者一愣,最終向何勤英坦白:“是。”實際上,他曾在1月21日開車回到湖北,于1月25日回到成都。因擔心影響個人生活而否認了湖北之行。

2月4日,該患者確診。隨後,其愛人也被確診。根據對兩人的調查,與他們入院前密切接觸人員也被一一篩查出來。再之前,兩人去往過的地方,接觸的人也被挖掘出來。

偵破懸案

15萬條記錄中尋找線索

3地協作找到病例“傳染源”

2月15日,成都市疾控中心流調組辦公室內,一塊白板上記滿了人名,名字間一條條錯綜複雜的線條穿越其中。

這是一起疑點重重的“懸案”。10天前,四川眉山,徐女士和丈夫相繼確診。同時,重慶的3名患者也被確診。在配合當地疾控中心的流行病學調查時,5每人平均表示沒有湖北旅行史,也未食用過野生動物,家庭成員也沒有發病。

那麼,他們是如何感染的呢?

眉山流調人員在當地公安部門協助下,排除了兩名患者本地感染的可能,將傳染源頭最終指向了1月22日至30日期間,和他們一起在成都共同生活的侄子沈先生。重慶流調人員的調查也顯示,當地3名確診病例的上游接觸者同樣為沈先生。

成都市疾控中心接到了來自眉山、重慶兩地的協查函,流調組成員杜訓波和他的同事們開始介入對沈先生的調查。然而,就在大家以為沈先生就是“傳染源”時,他卻並無症狀,核酸檢測結果也為陰性。

“難道方向不對?但兩地都指向沈先生,不可能是一個巧合。”杜訓波認為,有必要繼續將沈先生作為重點對象進行跟進。直到3天后,險些中斷的線索有了消息。

2月11日,針對沈先生的CT檢查顯示,其肺部出現了小面積感染,在隨後的實驗室檢測中,沈先生被確診。“原來沈先生就是典型的無症狀感染者。”杜訓波説。

那沈先生的上游又在哪呢?調查組在對沈先生進行調查時,沈先生回答稱,其同樣沒有外出史,沒有與武漢人員接觸史,給出的多條線索也均被一一否定。溯源再次陷入困境。

傳染源到底來自哪?

成都市疾控中心請求通過聯防聯控機制協調公安部門獲取大數據資訊。2月14日,大數據中心傳來消息,經過認真排查、分析,終於在15萬餘條記錄中尋找出蛛絲馬跡,焦點鎖定在沈先生1月21日的一場聚會上,“因為在這場聚會上有人被確診。”

這場聚會被確診的人為一名姓袁的患者,其1月17日曾在漢口停留5小時,回到成都後隨即出現呼吸道症狀,1月26日被確診,而沈先生夫妻當初正是和該患者同在一個飯桌。

由此,重慶、眉山、成都3地合作,一起 “懸案”終於有了答案,從而找到一條傳播鏈,所有接觸者均被一一鎖定。

直面風險

面對面調查最有效

否則將耽誤疫情防控

實際上,這樣的流調組在成都不止一支。成都市疾控中心流行病學調查組副組長岳勇介紹,這樣的隊伍在市、區兩級疾控中心都有。市級層面兩人一組,有30組成員。每個區(市)縣也有相應的調查隊伍。調查員需要對每一例疑似或者確診病例展開調查,以盡可能細緻地摸清他們的來龍去脈,找到其他密切接觸者。

“他們每天與患者接觸,在隔離區、在觀察點、在病房,風險就在眼前。”岳勇直言,這項工作充滿風險,但至關重要。

何勤英向成都商報-紅星新聞記者介紹了幾個進出病區前後的細節。“在開展這項調查時,電話溝通是最主要的方式,但有時不能獲得我們滿意的資訊。詢問對象的文化水準,表達能力,都會對電話溝通帶來阻力。”何勤英介紹,“如果遇到有意無意的隱瞞,則很難問出真實準確的情況。這樣一來,調查報告就不準確,就可能耽誤疫情的防控。面對面是最有效的。”

面對面調查,風險也在面前。調查人員在每一次會面前,都需做好全面的防護。完成調查後也需要第一時間進行消殺工作。何勤英介紹,這甚至包括每次調查中使用過的紙、筆,“出來後會用手機將記錄的資訊拍下來,不將可能攜帶的病毒帶回,造成新的污染。”

這種風險也會影響到家人。儘管幹了20多年,已身為主任醫師,擁有專業的防護處理技能,但何勤英心中仍存一些擔心,因此在面對家人時,她尤為注意每一個細節,“防護的規範,説話的距離,衣物的處理,房間的通風都需要注意。”

“危險肯定是會有的,但我們幹的就是這個工作。”調查隊員范雙鳳是調查組中的年輕面孔,在她看來,抗擊病毒時的心態和心理承受力可能才是最重要的,“經過幾次也就慢慢適應了,熬過心理關,做好專業防護就能把危險降到最低。”

對話

如何尋找“密切接觸者”?

調查細緻到跟誰説話、説了幾句、間隔多遠……

成都商報-紅星新聞記者:流行病學調查主要做些什麼?

岳勇(成都市疾控中心流行病學調查組副組長):如果把人的健康比作一條長河,臨床醫生奮力救治的就是落入水中的患者,而流行病學調查就是要通過對那些可能落水的人群進行深入分析挖掘,及早發現可能掉進或者即將掉進河中的人。在他們還未掉河時及時進行干預,疫情防控中就體現在病例輕症或者還未出現症狀的時候及時發現這類人群,從而為後續臨床治療爭取更多的時間,降低重症和死亡發生風險,而不是等到最後再花大力氣去打撈他們。

成都商報-紅星新聞記者:在實際工作中,你們是如何去尋找這些接觸者的?

岳勇:調查人員需要對每一個疑似或者確認病例進行詳細調查,要弄清楚他們從哪來,在哪停留,又曾去向哪,與刑警辦案一樣,越快地排查鎖定“嫌疑人”就越有利於案件偵破或減少案件的再發。調查常常細緻到患者出行使用何種交通工具,出行時間,座位在哪,與誰一起,有沒有跟人説話,説了幾句,説了幾分鐘,間隔多遠,人員的站位等。

成都商報-紅星新聞記者:這項調查對於疫情防控有何意義?

岳勇:疫情中,病毒感染者會各自流動,與新的人接觸,這些被接觸的人又可能再與另外的人接觸,如此“行走的傳染源”會讓病毒持續傳播。因此感染者、密切接觸者這類人群越早被找到,就越能有效控制疫情的傳播,從而有效控制病例的增量,這樣才能取得疫情防控最終的勝利。

成都商報-紅星新聞記者:成都有多少這樣的調查隊伍?

岳勇:成都22個區(市)縣以及市級層面共有將近150支調查隊伍。所有調查隊伍都需24小時待命,滾動出發,跟疫情賽跑。從某種意義上講,市、區這100多支調查隊伍的工作直接影響著成都疫情防控的成效。(紅星新聞記者 杜玉全 章玲 攝影記者 張直)