孫甘露:撫琴動操,山水皆響

發佈時間:2022-09-14 16:26:53 | 來源:人民日報海外版 | 作者:李舫 | 責任編輯:

孫甘露郭紅松繪

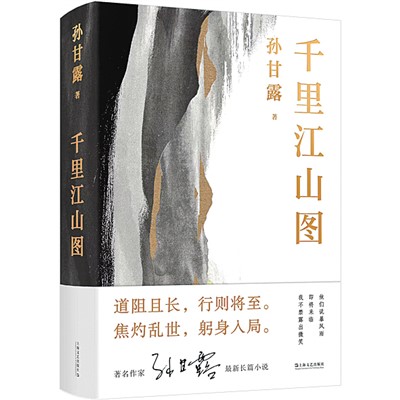

長篇小説《千里江山圖》

孫甘露部分作品的海外譯本

那一年臘月十五的上海,離春節還有十來天,一場秘密集會正要開始。10點左右,衛達夫、易君年、淩汶、秦傳安、田非、崔文泰、林石、董慧文前後走進會場,進入菜場三樓和四樓之間的夾層,他們身份不同,角色不同,大都素不相識,相同的只有一點——他們都是隱蔽戰線的中共黨員。會場中間放了一張長桌,進來的每個人都要從口袋裏摸出骨牌放到桌上——這是事前約定的暗號。該來的人已經到齊,但會議召集人老方卻沒有到場。就在此時,龍華警備司令部軍法處偵緝隊隊長遊天嘯,帶領偵緝隊包抄了會場。一個不知名的人不惜從樓上跳下,拼死為這個秘密會議報警。易君年指揮大家四散逃離,然而,為時已晚,沒有跑散的人悉數被捕。

——這是孫甘露新近出版的長篇小説《千里江山圖》的開篇。時間退回到89年前的第二次國內革命戰爭時期,故事就從這裡開始了。

這是1933年,近代中國最黑暗的年代,四處瀰漫白色恐怖,民族危亡日益深重——日本侵略軍攻陷山海關並向熱河發起進攻;蔣介石在全國範圍內對蘇區發動新的軍事“圍剿”;國民黨政府同日本簽訂“塘沽協定”,承認日本佔領東三省和熱河,並將察北、冀北讓給日本侵略者。在塘沽日本陸軍運輸派出所舉行的中日停戰談判桌上,日方代表岡村寧次拿出事先印好的協定草案,要求中方在一個半小時內答覆,一字不許更改,中方代表被迫在停戰協定上簽字,《塘沽協定》生效。這一年,中共中央致信滿洲各級黨組織和全體共産黨員,指示發動東北人民武裝抗日;上海總工會發表《告全國工友書》,提出要團結一致,共赴國難,厲行抵貨,加緊抗日。也是這一年,中國共産黨革命的重心逐漸從大城市向南方農村轉移,為保存革命火種,中共臨時中央政治局被迫由上海遷至中央革命根據地江西瑞金。

這是那個年代中國的歷史語境,也是這部小説故事發生的時代背景。孫甘露的小説,便來源於中共中央重大戰略轉移之時的真實故事。1933年,中共中央戰略轉移進入最後階段,中央特派員老開來到上海,要組成一個小組執行中央的特別任務。十幾個人被召集到圖書館一間隱秘的房間裏來開會,他們相互之間多半不認識。然而,就在這十幾個人裏竟有兩人是國民黨安插的內奸,如果不是一名潛伏在敵人內部的中共地下黨員以生命阻止了會議的召開,中央的特別任務就輕而易舉地被國民黨掌握了,其後果不堪設想。這些來參加會議的地下黨成員全部被關進了國民黨監獄。可是,他們很快被放了出來,狡猾的敵人想放出他們作為“誘餌”釣到共産黨的高層。就是在這樣的嚴峻形勢下,陳千里受命前赴上海,協助完成黨的特別任務。在陳千里的帶領下,一群懷抱信仰的熱血青年行動起來,試圖粉碎敵人的陰謀,拯救中華民族于危亡之中。

小説的人物讓人眼花繚亂。方雲平、陳千里、葉啟年、浩瀚、衛達夫、遊天嘯、易君年、淩汶、秦傳安、陳千元、穆川、田非、崔文泰、林石、董慧文、李漢、梁士超……他們似敵似友或亦敵亦友或非敵非友,他們是兄弟或戰友或對手,他們在漆黑的夜裏開始一段深不可測的航程。孤寂的至暗時刻,一個人看到什麼,願意看到什麼,或許他就會成為什麼樣的人。

小説的敘事讓人欲罷不能。這是一場事先張揚的險戰,一個危險的絕密計劃,一部沉浸式燒腦小説,引出一群在焦灼亂世中藏起過往、躬身入局的理想主義者,他們懷抱信仰,以激情與勇毅投身偉大事業,從此走上拋頭顱灑熱血的不歸之路。在孫甘露筆下期待光明的隱蔽戰線,也是黑暗糾葛的人性戰場,它塑造英雄,也呈現脆弱。善與惡,罪與罰,貪婪與恐懼,愛與信仰,在小説中得以疊加和蔓延——這是一種信念的考驗。

小説中的場景讓人流連忘返。上世紀30年代初,在上海、廣州、南京的市井街巷,有著一批地下黨員的身影。孫甘露像拿著一張地圖,或像拎著一盞夜燈,帶領讀者走進現場,不動聲色地復刻了一幅幅充滿煙火氣的生活場景,寫出一場場曲折迂迴、驚心動魄的生死較量。這部印滿了歲月刻痕的風物志,重現了上世紀30年代上海、廣州、南京的日常生活,建築、街道、飲食、風物和文化娛樂,一條馬路、一件大衣、一齣戲、一道菜抑或一部交響曲——這是一種歷史的再現。

風雨滿山川,莫道行路難。信念如燈,照亮了革命者的沉沉暗夜、漫漫長路,也照亮了中國革命勝利的征程。

孫甘露調動了多年的文學積累和創作經驗,在小説結構、人物塑形、語言速度等文學手段上進行了探索,創新了主題小説的敘事範式,整部小説節奏快,情節密度高,語言動感強,在危機迭爆的驚心動魄中飛速推進,形成了一種激情美學敘事的動態結構。同時,孫甘露賦予小説人物以合理真實的人性邏輯,洞察焦灼亂世下每個人物的內心世界。極端環境下的忠誠與背叛以及愛與別離,動人的情感敘事讓小説在澎湃的動態中蘊含著平靜之氣,展現了孫甘露對當代小説敘事走向的思索和試驗,整部小説在動態氛圍和靜態氣息之間取得了動靜相宜的平衡。

大約8年前,上海人民出版社曾經出版過一本書,書名饒是有趣——《為什麼要讀孫甘露》。對於一位中國作家來説,這提問甚是突兀狡黠,更似乎欲擒故縱。是啊,對於中國當代讀者來説,我們有必要詢問,為什麼要讀孫甘露?答案有很多,評論家陳曉明給出的理由讓人過目難忘:“有必要讀一讀孫甘露的小説,否則,人們不能説領略到當代中國小説的最險峻的風光。”讀孫甘露的作品,需要力量,需要閱歷,更需要智慧。

孫甘露,1959年出生於上海,中國先鋒派文學代表作家之一。他的作品有《信使之函》《訪問夢境》《呼吸》等,作品被翻譯成英、法、日等多種語言,收入海內外多種文學選集。寫作之外,他還擔任上海市作家協會副主席,主持上海國際文學周、思南讀書會。一言以蔽之,孫甘露的寫作和文學活動,體現了當代文學史的重要樣式。

孫甘露是一位成熟的、頗具個人創作風格的作家。成熟,從正面説是對一位作家的高度肯定,然而同時,這兩個字也意味著一種“危險”。也就是説,成熟的作家不論創作思路還是敘事模式,都會不知不覺地陷入自己的套路和舊路,這種習慣性創作衝動很有可能將作者自己甚至讀者帶入寫作困境和閱讀困境。然而,讀罷長篇小説《千里江山圖》,我們更加驚喜地發現,孫甘露其實是一位能夠發現自己文學創作慣性衝動同時又能夠加以克服的自省型和自覺型作家,他用他的主動轉型,用不時走入空白和荒蕪的自覺,時時給我們帶來驚喜。

孫甘露惜墨如金,他的作品不多,卻每一部、每一篇都耐人尋味。在他的作品《時間玩偶》中,孫甘露這樣寫道:“在童年的時候,我就有一個幻覺,我將要度過的一生是我的生命的一個次要的部分,而我生命的核心,會以另一種方式,在另一種歷史中存在。它逼真到我觸手可及的程度,就像無數次地觸撫自己的身體——真實中的虛幻、色情、慰藉以及悲痛。”直到今天,我還記得初讀這部作品時的震撼,作家的語言竟然可以做到如此充盈、如此豐富,織就如此細密的時間迷宮。

孫甘露是一個早就深刻領會到“此地是他鄉”的作家。他一直在閱讀,讀書、讀他居住和熱愛的城市——上海,他同他的城市互相啟發,將感受和理解推向更深處。《千里江山圖》是孫甘露基於熱愛、閱讀、居住之下的寫作。他從上世紀30年代上海的歷史檔案和時間碎片裏,打撈出隱秘而靜穆的人物和事件,用文學的方式去想像和呈現它的過程。他如同一位爐火純青的工匠,打撈散落于歷史塵埃深處的瑣碎細節,捏土為骨,化泥為肉,凝聚起他們和它們的精神和血肉,打造看似一個撲朔迷離、實則邏輯清晰的故事,請讀者同他一道躬身自省。

孫甘露的小説,熱鬧中有沉思,喧囂中有敬畏,倥傯間有肅穆。他仿佛是一個出神入化的樂師,撫琴動操,眾山皆響。

套用孫甘露評價印度裔英國作家V.S.奈保爾的一句話——假如你錯過了孫甘露,就錯過了驚濤駭浪。孫甘露的寫作內省而節制,他擅長在語言迷宮中佈置無數精巧的機關,這些機關像早晨的露珠一般散落在他優雅的文字裏,而喻體和喻指的遙遠距離令人印象深刻,它們牽動著讀者的尋寶獵奇心,他們追隨著他的機關的陷阱“自甘墮落”。

也許可以這樣説,因為有了孫甘露的存在,文學才成為文字的迷宮。他寫上海,悄悄地將迷宮的鑰匙交給讀者:“過去的上海當然不僅僅是一個單純的過去的時代,它對今日的上海人來説是具有特定含義的,它有一種緊密的上下文關係,它是由今日文化的境遇來界定的,它是歷史環境的産物。人們懷念的是一種不可見的生活方式,它的動力來源於它的虛幻,它的無處不在和它的無處可尋。”

孫甘露的語言是玲瓏的、別致的、詭譎的,充滿了夢的呢喃,不論在小説還是在散文中,它們都美得令人窒息、令人心碎,且聽——

“與此同時,在遠方山脈的另一側,一些面容枯淡的人預言:一切靜止的東西終將行走。於是,樹開始生長。平原夢想它們褪去了乾草和瓦礫的遮掩,向臨近他們的人物和故事開始吟唱追憶的歌曲。世紀的帷幕拉上了。死者的窗戶也已關閉。一隻手在我的眼簾上畫下了另一隻手。”

“我行走著,猶如我的想像行走著。我前方的街道以一種透視的方式向深處延伸。我開始進入一部打開的書,它的扉頁上標明瞭幾處必讀的段落和可以略去的部分。它們街燈般地閃亮在昏暗的視野裏,不指示方向,但大致勾畫了前景。它的迷人之處為眾多的建築以掩飾的方式所加強,一如神話為森林以迷宮似的路徑傳向年代久遠的未來。它的每一頁都是一種新建築。”

孫甘露的作品正如他的名字,甘若醴酪,露肝披膽,見功夫,見知識,見情懷,見境界。他是中國當代為數不多的先鋒派作家之一,也是始終堅持多元化創作試驗的作家之一,他曾經評價自己的轉變:“現代派這張桌子已經早就撤走了”,“在先鋒思潮中看到了軟弱、無力、缺乏等種種徵候”。他始終守望在文學的第一現場,將目光投向歷史的深處和遙遠的未來,他一次次見證苦難席捲而來,一次次見證生命浴火重生,見證中華民族的廣大與幽微、遼闊與細密,見證信念的種子如何在時代的風雪裏生根發芽。

我們不妨稱呼它們是“孫甘露體”。“孫甘露體”鑄就他獨特的語言風格,我們會不由自主地跟著他在歲月間穿行,在光影中徘徊,拂一拂衣袖,不帶走一片雲彩,只留優雅的回聲疊加在浮世的影像之上。(李舫)