從貴州銅仁碧江城區驅車30分鐘,即到范木溪。隱身於大山深處的范木溪,是貴州省銅仁市碧江區川硐街道板栗園村下轄的一個苗家自然村寨。2014年之前,范木溪還是個偏僻荒蕪的小山村。江蘇蘇州昆山對口幫扶碧江區後,為它量身定制了“旅遊扶貧+鄉村振興”方案,通過注入1500多萬元扶貧資金,引進鄉伴集團樹蛙部落精品民宿項目,曾經凋敝落寞的范木溪煥發生機,成為銅仁市的網紅打卡地、鄉村振興的典範。

綠水青山變成了金山銀山——范木溪的前世今生,演繹了一段東西部協作扶貧攻堅的美好故事。

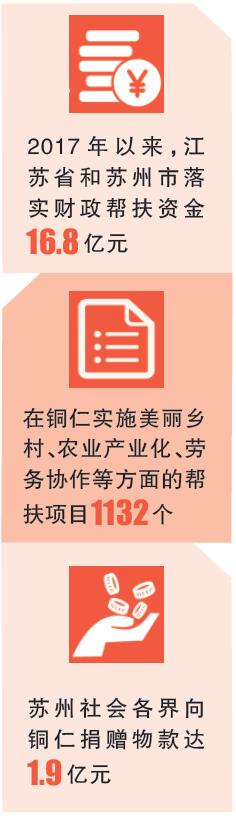

2013年,國務院辦公廳印發《關於開展對口幫扶貴州工作的指導意見》,其中蘇州市對口幫扶銅仁市。2016年7月,蘇州市對口幫扶銅仁市工作上升到全國東西部扶貧協作範疇。2017年4月和10月,江蘇省對口幫扶銅仁市工作隊23名隊員分批抵達銅仁,開啟了蘇銅扶貧協作工作的新征程。

截至目前,銅仁市下轄10個國家級貧困縣(區)中,除深度貧困縣沿河土家族自治縣計劃2020年脫貧出列外,其餘9個區(縣)已順利“摘帽”,41.9萬名建檔立卡貧困人口成功脫貧,銅仁全市貧困發生率從2016年底的11.46%下降到2019年末的1.16%。

今年7月,蘇州常熟市派駐銅仁思南縣特殊教育學校支教的周海卿老師在結束支教時與學生們依依惜別。資料圖片

瞄準産業強市,全面激發銅仁“造血”功能

産業園區是蘇州區域經濟發展的一大支柱,在銅仁推廣蘇州開發區建設經驗,與蘇州合作共建産業園區,承接蘇州及江蘇轉移産業,是銅仁經濟快速提升“造血”功能的一條捷徑。

2015年,蘇銅兩市簽訂了《銅仁市、蘇州市共建産業園區框架合作協議》,銅仁·蘇州産業園在銅仁市碧江區正式掛牌成立。2019年,園區完成工業總産值110億元、稅收12億元,分別比上年增長4.8%和15%。其借鑒蘇州對外共建園區規劃發展理念,銅仁·蘇州産業園獲國家級雙創示範基地,成為東西部産業合作及産城融合示範區。

為更好承接蘇州向外轉移産業,蘇銅兩地開展産業合作研究,並形成《銅仁與蘇州産業合作重點研究報告》,依託銅仁資源稟賦和政策優勢,以新能源、裝備製造、大健康、農特産品加工、文化旅遊經濟為招商引資重點,推動蘇銅兩地開展廣泛的招商合作,提升銅仁經濟運作品質。

科學的制度設計,為精準幫扶錨定方向。以成功入選第二屆中國優秀扶貧案例的“七結對”幫扶模式為例,蘇州昆山通過深化部門結對、産業結對、鄉鎮結對、村村結對、家庭結對、村企結對、社會力量結對,建立起“點對點、點對面、一對多、多對一、點對線、線對面”的結對關係,形成了多元化、多層次、多領域的精準扶貧格局。

銅仁萬山區蘇高新農産品供應鏈示範基地內,工人正在對銅仁地産食用菌幹貨進行包裝。資料圖片

石阡縣本莊鎮農業園位於蘇州相城與銅仁石阡合作共建的現代農業産業園裏,在已建成的1000畝園區裏,當地村民正在枇杷園裏鋤草。騎車5分鐘就到工作地,每個月20日準時發工資,讓他們感覺現在老家不再是以前的“窮旮旯”了,哪怕外面有再好的機會,也不想出去。現代農業産業園讓石阡5萬多貧困群眾受益,直接幫助石阡脫貧出列。

依託蘇州成熟的産業園區運作經驗,蘇銅兩市各結對縣級市(區、縣)合作共建10個工業園區、9個現代農業園區。蘇銅對口幫扶以園區為抓手,積極推動農民變産業工人,傳統田園變經濟果園,單一收入來源變務工收入、土地流轉收入、分紅收入等多元收入,實現當地農業增效、農民增收、發展增速。

2017年以來,銅仁累計引進以蘇州為主的東部企業210家,實際完成投資209.1億元,帶動8662名貧困人口增收。

因地制宜挖潛力,扶貧幫困開新局

過去,擁有豐富農産品資源的貴州,因現代行銷意識不強、産銷資訊不對稱等因素,長期深陷“農産品賣不出去、賣不上好價”的困境。為解決這一難題,蘇州高新區蘇高新集團在銅仁萬山區投資1.5億元,打造蘇高新農産品供應鏈示範基地,使之成為“黔貨出山”的重要集散載體。

目前,食行生鮮、鴻海食品、億創等企業已簽約入駐,這些企業通過農産品收購、分揀、檢測、包裝、加工、冷鏈配送等一體化全産業鏈運作,預計每年可向蘇州、上海等東部地區銷售香菇、木耳、竹蓀等農産品超5000噸,帶動當地5000多人增收致富。

2017年以來,蘇銅兩市分別從生産、銷售、物流、消費等層面制定消費扶貧優惠政策,在銅仁建成主要銷往蘇州的綠色農産品直供基地近3.3萬畝,在蘇州設立線上線下農産品展銷中心37個,實現“銅貨入蘇”銷售額15.8億元,惠及貧困人口6萬餘人。

“對口幫扶必須因地制宜,不能把産業簡單移植。”這是江蘇省對口幫扶銅仁工作隊思南縣工作組組長,思南縣委常委、副縣長王曉東的感悟。

到銅仁挂職前,王曉東擔任常熟市尚湖鎮黨委書記。“三年前來到思南,我心想,只要把發展經驗‘移植’過來就行了。可我調研後發現,思南的原材料、物流成本遠高於常熟,加上當地沒有完整産業鏈,我原來的想法根本行不通。”

王曉東意識到,思南的優勢在哪、短板是什麼,看清形勢,找準路徑,産業才能真正立得住。思南“高海拔、低緯度、寡日照、多雲霧”,這裡非常適合種茶,但當地茶産業技術相對落後;與此同時,常熟茶葉消費市場巨大,且茶企技術較為成熟。隨著白茶産業項目落地,常熟茶商紮根思南,思南真正找到了脫貧致富路。

蘇銅兩地通過“江蘇企業+貴州資源”“江蘇市場+貴州産品”“江蘇總部+貴州基地”“江蘇研發+貴州製造”等模式,進一步拉長産業鏈,深化農業、工業、文旅等全方位合作,在更寬領域、更深層次、更高水準上實現合作共贏。

貴州省銅仁市玉屏侗族自治縣亞魚鄉郭家灣村秋日梯田美景。新華社發

蘇銅齊心凝聚起奔小康的磅薄力量

“輸血”又“造血”,“扶貧”又“扶志(智)”,不僅使銅仁經濟社會發生了翻天覆地的變化,當地幹部群眾的精神面貌也煥然一新。

2018年,銅仁市沿河土家族自治縣黑水鎮黨委書記劉慶軍在蘇州和張家港接受了為期4個月的培訓。這次培訓的收穫,劉慶軍總結為“轉、搶、幹”的“三字經”。

“很多我們原來認為不可能的事、甚至想都不敢想的事情,現在敢去嘗試了,而且實現了;一些駐村幹部原來不知道怎麼幹,現在成了思路清晰的能人;部分基層黨組織從軟弱渙散,變成脫貧攻堅的戰鬥堡壘……”沿河縣委副書記宋選文認為,蘇州“三大法寶”之一的“張家港精神”和新時代貴州精神的內核是一致的,“它們在沿河大地激蕩交融,已化為我們脫貧攻堅以及將來可持續發展的內生動力”。

蘇州對口幫扶幹部和技術人員,用自身的實際行動,潛移默化影響著銅仁的幹部群眾。

2019年,江蘇省對口幫扶貴州省銅仁市工作隊首批23名隊員挂職期滿。但考慮到蘇銅扶貧協作工作的延續性、穩定性,工作隊領隊,銅仁市委常委、副市長查穎冬和工作隊10個區(縣)工作組組長及2名科級幹部克服自身困難,毅然延長了兩年挂職期。

“在銅仁的脫貧攻堅戰中,我們把蘇州幹部激情燃燒、幹事創業的豪情和鬥志融入其中,把組織要求、銅仁需求轉化為自身追求,幫助更多銅仁鄉親早日過上好日子。”查穎冬説。

2020年是脫貧攻堅的決勝年,時間一刻不等閒,扶貧工作時刻面臨新形勢。今年初,突如其來的新冠肺炎疫情,造成了昆山缺工和碧江勞動力就業難問題。針對這兩個“痛點”,碧江區委常委、副區長孫道尋主動收集昆山大型企業的用工需求,通過包機、包專列、包專車的形式,向昆山輸送碧江籍務工人員759人,其中建檔立卡貧困戶296人,有效解決了昆山企業招工難和碧江貧困戶就業難的問題。

為開拓當地幹部視野,2017年以來,蘇州幫助銅仁培訓黨政幹部5716人次,專業技術人才1.62萬人次。銅仁市累計選派277名黨政幹部到蘇州挂職,987名醫生、教師等專業技術人才到蘇州結對醫院、學校跟崗鍛鍊。大力實施“職業教育千人培養計劃”,幫助銅仁貧困家庭子女接受教育,阻斷貧困代際傳遞。

山高水長路迢迢,因為一個共同的夢想,相距1500公里的蘇銅兩地攜手奮進,在脫貧攻堅奔小康的道路上快速奔跑。