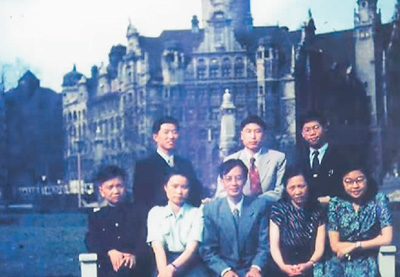

1956年,梅兆榮(後排中)在德國萊比錫大學學習期間與同學們合影。受訪者供圖

何大明在阿爾巴尼亞留學時,在中國駐地拉那大使館前留念。受訪者供圖

黎曉新(中)在德國ESSEN大學眼科醫院攻讀博士學位時與同事合影。受訪者供圖

匡光力在德國尤裏希核技術研究中心做訪問學者。受訪者供圖

張永蓬在南非金山大學訪學。受訪者供圖

楊旗在美國加州大學洛杉磯分校生物醫學影像中心實驗室。受訪者供圖

上世紀50年代

牢記使命 為國服務

■ 梅兆榮 中國前駐德國大使

1953年,我被派往民主德國攻讀日耳曼語文學。此前,我在北京外國語學院學習了兩年半英語。那時候我們堅決服從組織分配,國家需要什麼就做什麼。

臨行前在中南海懷仁堂,周恩來總理指示我們要“牢記使命、學成歸國、為國服務”。這3句話成為我在東德3年學習生涯裏不變的座右銘。

揣著兩本德漢字典,我全身心投入到德語學習中。第一年是牙牙學語,掌握得很快。第二年起開始變得困難,因為要上大學日耳曼語言文學一年級本科。我那時的德語充其量不過是小學生的水準,雲裏霧裏地實在聽不懂教授的大課內容,一節課下來僅聽懂幾個單詞。怎麼辦?只好課下抄寫同室德國同學的筆記,晚上一點一滴把筆記搞懂,才部分弄明白老師講的大致內容。那時我一心想的就是要對得起國家的培養和祖國的殷切期望,學出成績報效祖國。

1956年,我離大學本科畢業還差兩年,就因工作需要被調到中國駐東德大使館做大使翻譯。為提高翻譯水準,有時走在路上看到一句德文標語,我就會想它的中文該如何翻譯,譯不出來就回去查字典或資料;看德語電視或中國電影,我也學同聲傳譯,但只動嘴唇不出聲,同事覺得奇怪。其實我是在練習翻譯,要利用一切能利用的時間提高德語翻譯水準。

3年後,組織上安排我為毛主席會見東德總理做翻譯,我的心情既興奮又緊張。毛主席談話言簡意賅,湖南口音也較難懂,而翻譯必須準確無誤,一旦出錯了擔當不起啊!記得當時,毛主席引用了“引蛇出洞”這個成語,我愣了一下,但很快反應過來,根據字面意思譯為“把蛇從洞裏引出來後再打”,符合原意。

這次,我算是“涉險過關”了,此後便被確定為國家領導人的首席德語翻譯。

多年的駐德經歷中,我見證了許多重要的歷史時刻——柏林墻的建立和倒塌、參與中德(聯邦德國)建交談判、東歐劇變和蘇聯解體等等。周總理指出,外交官是“文裝的解放軍”,這意味著要隨時準備為維護國家的主權獨立、領土完整和發展利益進行鬥爭。事實上,外交鬥爭有時非常尖銳複雜,必須時刻保持清醒頭腦,要勇於為祖國權益挺身而出,敢於並善於鬥爭。

1958年,我離家8年後第一次有機會回國休假。回到家鄉,從未謀面的小妹妹一見我這個“陌生人”就哭了,趕緊躲到了媽媽的身後。我的祖父和父親也在這8年中相繼過世了。

回顧一生,我是新中國一手培養、在黨的教育和老一輩革命家言傳身教的熏陶下,與共和國一起成長的一名外交戰士。入黨誓詞裏説,要時刻準備把自己的生命獻給黨的事業。從開始從事外交工作那一刻起,我就做好了應對一切困難的思想準備,在服務國家需要中實現我的人生價值。

本報記者 孫亞慧整理

上世紀60年代

我們的聲音傳萬里

■ 何大明

中央廣播電視總臺國際廣播電臺原阿爾巴尼亞語部主任

1964年中法建交,中國急需一大批外語人才,教育部在全國幾個大城市選派優秀應屆高中畢業生出國學習外語。經過篩選考核後,我被分派到阿爾巴尼亞學習阿語。

祖國選派我們出國學習,每個人心中都裝滿沉甸甸的責任,因為這是中國外交的需要。我們被分到哪、留學國發達與否……這些都不重要,重要的是國家需要高級翻譯人才,哪都是我們的用武之地。

亞得裏亞海岸的“山鷹之國”,從此成了我的另一個故鄉。

周恩來總理訪阿的時候,我們有幸親耳聆聽了他對莘莘學子的殷切期望。周總理還與我們一同唱歌跳舞。那是50多年前的事情了,但我仍舊記得總理對我們説的話:要認真學習阿語,阿爾巴尼亞人民就是我們的老師。

留學期間,正值中阿關係的“蜜月時代”,在努力學習阿語的過程中,我們在地拉那大學與當地師生建立了非常深厚的友誼。二十幾年後,我再到訪阿爾巴尼亞,見到當年教過我們的扎娜、安娜、倫杜麗雅幾位良師摯友,往事一幕幕宛如昨日。扎娜老師曾誇讚我語音語調好,説我以後一定能當播音員。沒想到真讓她説中了!

1969年,中央抽調懂阿爾巴尼亞語的各路人才創辦對阿廣播,我有幸入選。雖然缺乏專業廣播知識,但我們拿出全部勁頭從早幹到晚。大家心中有著共同信念,就是要在對外廣播戰線上,為阿語聽眾服務好。

工作幾十年,聽眾來信是我非常看重的部分。聽眾不遠萬里寫信想與我們聯絡,這份誠意難能可貴。這其中有政黨領導人、普通工人、教師、農民……信中每一個字裏都包含著對阿語廣播的感情,我們怎能不珍視?

切拉是讓我印象最深刻的阿爾巴尼亞聽眾。2004年,阿語廣播開播35週年,我在地拉那接到切拉從斯庫臺打來的長途電話,説要來“看一看”我們。活動當天,我見到一位戴墨鏡、被人攙扶進場的聽眾,得知他就是我們的忠實聽眾切拉時,我的心被感動了。凝聚著我們幾代人心血、傳向萬里之外的阿語廣播,恰如一粒粒生機勃勃的種子,發芽生根,開出了最燦爛的花朵。

本報記者 孫亞慧整理

上世紀80年代

走出國門 見識世界

■ 黎曉新

廈門大學附屬廈門眼科中心院長

上世紀80年代,國內醫療設備比較落後,我們有時會感覺手術無望。這時就需要克服焦慮,找到解決辦法。1982年,我考取研究生並被教育部選中派往德國留學。

在德國ESSEN大學眼科醫院,我獲得了嶄新的知識,見識了全新的世界。醫院的學習和工作壓力繁重,病人很多,僅為病人做檢查的語言就需要學習德英意西4種語言。醫院診治眼底病在整個歐洲都很有知名度,但那時眼底病在國內沒有相應的手術設備,無法治愈。這引發了我極大的興趣。於是,眼底病成為我主要研究和關注的領域,將來學成回國就能給病人帶來新的希望。

回國後,我到北京大學人民醫院眼科工作,當時科室一共只有6張病床、6名大夫、1名技術員兼驗光師和1名門診護士。經過30多年的發展後,人民醫院眼科已躋身國內第一方陣,成為一流教學醫院的國家重點學科。

1999年,中國駐南斯拉伕聯盟使館武官曹榮飛在美機轟炸中眼睛嚴重受傷,為他實施手術的任務落在了我的身上。經過手術,曹榮飛的視力從0.3恢復到了0.8。不少人問我當時的心情緊不緊張,我説那時內心其實很平靜,“會者不難”,我有信心治好他。

如今,中國在眼科臨床治療領域基本與國際先進水準同步,尤其是手術,國外能做的我們也能做。近年來,隨著藥物審批速度加快,藥物治療領域也取得了進步。我希望進步的速度能更快些,這樣我們就能守護好那一雙雙明亮的眼睛。

本報記者 孫亞慧整理

上世紀90年代

義無反顧回國效力

■ 匡光力 中科院合肥物質科學研究院院長

1990年,我從中科院電漿體物理研究所博士畢業後,被派到德國尤裏希核技術研究中心做訪問學者。當時,中德之間關係愈發融洽,參與德國方面的研究能夠擴大視野,也能加強兩個單位間的聯繫與合作。

那個年代到國外的感受與現在的留學生完全不同,現在國內的條件多好啊。那時國內的研究條件、儀器設備都比較落後,跟德國的科研環境差距很明顯。“如饑似渴地學習”,是我最強烈的想法,要拿出全部的時間和精力用來進行科研工作。

在德國待到第3年,中科院電漿體物理研究所擁有了一台俄羅斯的核聚變實驗裝置,國內少有人會使用,所內領導希望我們能回國,將這一裝置真正用起來,還要用好。

要説思想上沒經歷過鬥爭,那是假話。那時,我在德國的月工資相當於國內兩年的收入,妻子和孩子也都適應了德國的生活。但思前想後,還是得回來。我在農村長大,是靠助學金完成了大學和研究生學業,感恩國家培養的心情實實在在。那時正是所裏謀求發展的關鍵時期,若核聚變實驗裝置成功運作,中國的國際地位會大幅提高。對我們來説,回國出力責無旁貸。

我負責的低混雜波電流驅動系統是其中的關鍵之一。那時,要是在家中聽到電話鈴聲,我的心就會提到嗓子眼,因為任何一個環節出了問題,裝置都會停止,幾百人的工作就會停滯不前。後來,經過我們所有人的努力,終於圓滿完成了裝置運作工作。

“十一五”期間,強磁場項目在國家層面立項,我所帶的團隊爭取到了穩態強磁場實驗裝置落戶安徽合肥的機會。2017年9月,裝置項目進行國家竣工驗收時,專家組給出了這樣的評價——磁體技術和裝置綜合性能達到國際領先水準。

這些年,中科院強磁場科學中心吸引了很多海歸來這裡實現自己的抱負,我們期待有更多留學生加入建設祖國的隊伍中。這是自己的家,作為主人翁,每天都充滿幹勁。

業 豐整理

本世紀00年代

自信講好中國故事

■ 張永蓬 中國非洲研究院研究員

2008年前後,跟隨著中國學術交流融入國際的步伐,我有幸先後在南非斯坦倫博什大學、澳大利亞阿德萊德大學、比利時根特大學做訪問學者或學術交流,短短數年間,深深感受到祖國的發展及其國際地位的快速提升。

那時在國外訪學時,儘管已能明顯感受到外國民眾對中國發展的尊重,但潛意識裏,作為從事國際問題研究的中國學者,在爭取話語權方面仍缺少自信。所到之處,面對國外學者有關中國的話題,無論積極或是消極,往往被動回應多於主動交流。這一時期,在對外交流中總有一種防範或害怕別國學者指責中國的敏感心理。記得在一次國際會議的分組討論中,美國等西方學者湊在一起,不斷羅列中國環境污染的問題,且具體化到三、四線城市,對中國進行苛責。我發表“嚴正”看法後,便以離場回應。

2008年北京奧運會前後,是中國國際影響力提升的關鍵階段。期間,西方官方和媒體曾一度將中國與非洲國家的關係作為其攻擊目標。其時正在澳大利亞阿德萊德大學訪學的我,在正式或私下場合常會遇到當地學者極不友好的問題。似乎是受到北京奧運會的鼓舞,更多還是因為中國國力的增強,我總能給對方有力有節的回應,似乎感受到中西方力量對比進入相持階段。

近5年來,情況已經發生根本性變化。在中國對世界的影響力和話語權不斷增強的現實面前,西方學者在交流中總希望從我們這裡挖掘到一些對他們有價值的秘密或者經驗。比如,中非合作論壇及中非關係的快速發展、“一帶一路”倡議和“人類命運共同體”等新時代中國外交政策和理念等,都是近年來國外學界非常關注的內容。

在近年的訪學交流中,所遇話題更多涉及“中國經驗”或“中國模式”等,感覺中國的崛起越來越接近現實,中國的發展前景更加美好,中國學者更以自信的心態講述講好“中國故事”。

本世紀10年代

難忘兩次從"0"開始

■ 楊 旗 北京首都醫科大學宣武醫院放射科主任醫師、教授、博導

還有不到一週時間,就是祖國70週年大慶了。我很慶倖自己生活在一個偉大的時代,見證了國家日益昌盛,從而使自己才能夠有不斷磨礪、增長見識的機會。

“醫學研究的真正價值是讓更多的患者獲益。”在長期與粥樣硬化斑塊患者接觸過程中,我發現傳統的影像學檢查只能觀察到血管管腔的部分,無法觀察到管壁病變,必須開發一種能夠觀察全身血管管壁的成像技術。

2014年,帶著自己對醫療技術短板的不滿足,肩負著患者的殷殷期望,我離開了祖國,來到美國加州大學洛杉磯分校生物醫學影像中心,從零開始。

兩年時間,無數個不眠之夜,終於換來了管壁成像領域的重大突破,我研發的頭頸一體化管壁成像方法,極大提高了粥樣硬化斑塊的檢出效率。由於我在心血管成像領域的學術成果,我得到了在全美心臟治療領域排名第二的西德賽耐醫療中心的認可,成為該中心的研究員。

雖然在該中心的工作和生活順風順水,但我卻十分想念祖國。然而,如果回國,一切又將從“0”開始,我已經放棄過一次,難道又要放棄一次?在我思前想後的幾天裏,我突然看到一組數據:心血管疾病已經超越惡性腫瘤,成為中國人群死亡首要病因。而我與實驗室共同研發的技術,正是攻克這一難題的第一關:更早期以及更準確地檢出病灶。

此時不回,更待何時? 2016年,我完成了人生又一次轉折,帶著夢想回國。在中國工程院院士王隴德和宣武醫院副院長吉訓明教授的帶領和支援下,我和我的團隊建立了eStroke國家溶栓取栓影像平臺。通過平臺提供精準的影像指導,中國20余省區市的基層醫院享受到國家級團隊的實時影像指導,患者得到及時溶栓治療。

報國是留學人員的初心。如果有人問我當初沒回國,現在會怎樣?我一定會回答他:留在哪兒這個選擇題,永遠只有一個答案——祖國。

本報記者 賀 勇整理