氣溶膠的散射光施肥效應示意圖(圖片由受訪者提供)

王欣在野外觀測

森林在霧霾天長得更快。今年6月,這個和許多人印象相反的結論發表在《氣候變化生物學》(Global Change Biology)上。論文第一作者、中國科學院植物研究所的博士生王欣表示,在科學界,這不算令人驚訝。

霧霾屬於大氣氣溶膠的一種。氣溶膠和膠水在質地上沒什麼相似之處,它更像一團灰霧,是“懸浮在大氣中的固態和液態顆粒物的總稱”。過去30年裏的觀測數據顯示,氣溶膠會影響全球森林的光合作用效率,濃度越高效率越高。

王欣採集到的數據為這種趨勢貢獻了野外證據。從2012年到2014年,她幾乎每天都待在北京香山腳下一片她親手種植的楊樹林中——這是中國北方最常見的樹種之一。霧霾嚴重時,不遠處的香山完全隱身。

她的觀察將幫助人類進一步認識霧霾。在此之前,科學家對霧霾的研究大多集中于對人體健康的影響,對於它在整個生態系統中引發的變化知之甚少。

森林加快成長,光合作用效率更高,為地球吸收更多的二氧化碳。這種積極作用無法為霧霾開脫。實際上,在王欣的指導老師、中科院植物所研究員劉玲莉看來,環境保護將因此面臨更嚴格的要求。

一片樹葉上看到全球生態變化

“長遠來説,這個結論反而會讓世界各國的減碳任務更加艱巨。”劉玲莉對中國青年報·中青線上記者説。

全世界都在為減少溫室氣體排放頭疼。在《聯合國氣候變化框架公約的京都議定書》規定的6種溫室氣體中,二氧化碳是減排任務最重的——各國定下減排配額、中國在建全球最大的碳排放交易市場……在氣象大會上的爭論之外,森林不語,通過光合作用,將二氧化碳轉變為氧氣。

王欣和劉玲莉的研究表明:霧霾越嚴重,森林越是加快生長拼命工作。這也就意味著,霧霾侵襲減少,光合作用減弱,森林的生長速度必將變慢,為人類承擔減碳任務的能力將下降。因此,在制訂減碳計劃時要將森林的作用考慮進去,隨著計劃的推進提高減碳的配額,才能保證每個階段達到所預期的目標。

水、風、陽光、生物……全球生態是一個整體,牽一髮而動全身。這是劉玲莉在至今22年的科研生涯中體會越來越深的“地球哲學”。

這次有關霧霾的研究始於一封郵件。10年前,劉玲莉在美國北卡羅來納州立大學讀博士時,導師問她:大規模火山爆發後,全球大氣中的二氧化碳濃度是升高還是降低?

“怎麼會降低呢?”她想,腦海裏是火山口直衝雲霄的黑煙和煙霧中濃密的二氧化碳、一氧化碳以及硫氫化合物。

她錯了。上世紀80年代以來,衛星觀測幫助科學家積累了大量一手資料。其中,1991年的菲律賓皮納圖博火山爆發的數據最為翔實。數據顯示,這場20世紀最大規模的火山爆發平息後,隨著噴發物參與全球的大氣迴圈,世界各地都出現了二氧化碳濃度顯著下降的觀察結果。

圍繞這個現象出現了多項假説,目前被學界所廣泛認可的理論圍繞大氣氣溶膠展開。火山爆發産生的大量硫酸鹽固體顆粒會形成氣溶膠。

它就像一床毯子擋在陽光和生物之間,降低了輻射的總量,但卻並非密不透風,其中包含的無數小顆粒能顯著增強光的散射,最終促進生態系統的光合作用。

如果把光線看作子彈,沒有氣溶膠籠罩時的直射好比兩個牛仔在空曠荒野上對峙,直來直往,目標明晰。氣溶膠環境下的散射則好像酒吧裏的伏擊,子彈在瓶罐桌椅間彈來彈去,誰都有可能中招。

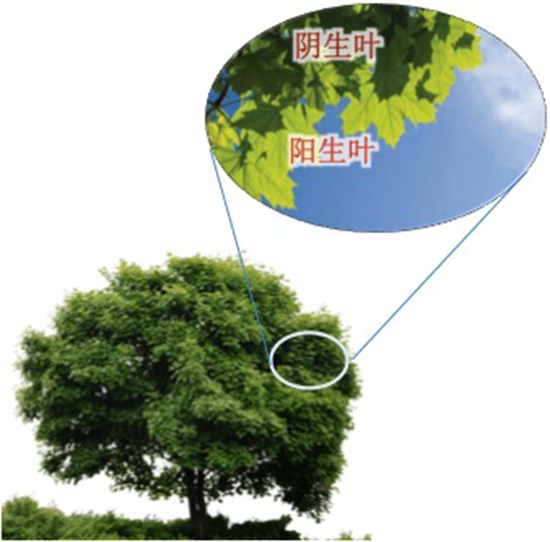

一顆樹上的葉片從不能平均接受陽光。冠層週邊的那些能享受陽光的直射,被稱為陽生葉,冠層內部的陰生葉則沒有這種待遇。氣溶膠讓光從四面八方而來,反射進樹木冠層的下部和內部,讓陰生葉也能陽光普照。整個樹木冠層的光利用效率都提高了,這被稱為氣溶膠的散射光施肥效應。

在美國國家環保局環境評價中心做博士後時,劉玲莉的研究方向就是大氣污染對生態環境的影響。氣溶膠因為顆粒結構複雜,難以被實驗室製造出來,中心的研究也大多處在宏觀層面。

氣溶膠的散射光施肥效應已經被證實,但具體到一棵樹如何生長、一片葉子如何提高光合作用效率,觀測證據仍屬於空白。

劉玲莉的好奇心被激發,她想在更小的維度上尋找證據,也就是説,“在一片樹葉上看到全球生態變化”。

她意識到,正在與霾撕扯的地方應該就是“最理想的試驗場”。

農田裏的樹木加護病房

“那幾年,北京的霧霾太規律了。”劉玲莉回憶。每次來訪,霾幾乎總是賴上一週左右,濃度在第三、四天達到頂點,又逐漸減弱最終退去,直到下一波侵襲。一個週期裏,氣溶膠中的大小顆粒先是吸引灰塵,越滾越大,最終因太重而紛紛掉落。這一規律也被其他一些研究者的觀測所證實。

王欣是劉玲莉回國任教後帶的第一個博士生。野外觀察時,她穿長袖長褲戴手套,帽檐耷拉下來能遮住臉頰。遠近都是農田,田間勞作的老鄉都知道她是個大學生,但始終不明白她究竟在忙些什麼。

在京郊的一小片楊樹林,王欣、劉玲莉為植物打造了“加護病房”。粗細電線蜿蜒在林間土地,連接著大小儀器。光合測定儀則像手術時放大觀測的攝像頭,時刻記錄著葉片的光合速率。觀測樹木體液流動的導管深入樹榦,打點滴似的。林邊一排漏斗記錄著降雨量,高高懸挂的探頭則關注著陽光的強弱。

王欣的觀察從不間斷。有時天氣晴好,能看見香山蔥郁的輪廓;有時污染嚴重,稍遠一點的葉片都隱沒在一片灰白之中。對她們師徒而言,惡劣的環境反而對科研有利。

2014春節前,王欣分析數據,看見在時間的維度上,陰生葉的光合作用速率和氣溶膠濃度變化緊密相關,這是預料之中的。

她沒有料到的是另一條曲線。空氣濕度的變化似乎也與氣溶膠濃度和生長速率暗暗相合。

“北京的霧霾天似乎總是陰天,是不是?”劉玲莉對記者説。霾在空氣中的大小顆粒仿佛膠水一樣,吸聚著水汽。一般來説,霧霾越嚴重,植物的水汽蒸發率越小。

“植物的一輩子就忙兩件事:獲得更多的光,蒸發更少的水。”冠層週邊的陽生葉不缺陽光,霧霾帶來的更多水汽則降低了蒸發率,它敢於將氣孔張得更大,於是光合作用效率就更高。

針對這個意外的發現,王欣和劉玲莉補充了實驗設計。在接下來的兩年裏增加了對於樹莖增長的檢測。植物莖幹生長感測器像健康手環一樣箍在樹榦上,記錄它們身材的變化。它的精度可達10微米,增長了一層細胞都能被記錄下來。

感測器兩年的觀測結論印證了她們的猜想:霧霾越嚴重,莖幹長得越歡。

學術三輪車的田野

“故事的邏輯更加完整了”。北京郊區這片小樹林的植物細胞生長為全球生態變化的宏大趨勢提供了證據。大氣氣溶膠會對光照和濕度産生影響,改變森林的生長速度,左右光合作用效率。

劉玲莉松了口氣。她一直擔心這個實驗做不好,影響王欣順利畢業,“把孩子坑了”。出於“保全考慮”,她還指導王欣完成了另一個課題,發了一篇不錯的論文,能保證她獲得博士學位。

導師沒讓學生知道她默默的擔憂。生於1986年的王欣覺得自己一直有種不辨利害的年輕之勇,“傻傻的”。在種下那片楊樹林的樹苗前,她還單身,一心喜歡植物。進行論文數據分析和寫作時,她結婚了。收到刊物的錄用通知前夕,她誕下了一個女兒。

最初的樹林已經不在了。土地是當時植物所租用的,後來地價漲了人家收回去了,據説是要蓋房子。整片白楊林被砍倒,只留下一個樹樁,拳頭大小,收藏在劉玲莉辦公室裏。

那個樹樁,她一直開玩笑説要給王欣當嫁粧。做妻子、做母親、做學問“都是大事兒”。

兩人還是有遺憾。論文本來進入一家更核心刊物的最終審稿環節,卻沒被錄用,對方認為實驗所用樹種只是白楊有些單一。實驗室當時的預算沒機會進行更大型的實驗設計,如今則難以復現曾經的情況。隨著北京近年治霾力度加大,嚴重的污染天氣已不再常見。

王欣在植物所獲得了助教的職位繼續科研,有了一門師弟師妹,每個人都皮膚黝黑。美國大片裏在火星上種馬鈴薯活下來的宇航員是個植物學家,在劉玲莉眼中,這些學植物的孩子“動手能力特別強,特別善於解決問題”。測量雨水的漏斗容易被大粒灰塵堵住,他們就在上面蒙一層窗紗,擋住灰塵留下雨水,便宜高效。野外的大型儀器24小時運轉需要散熱,遮雨的塑膠布不透氣,他們就在儀器外面圍上有一定斜度的百葉窗,透風擋雨。

實驗室有一輛“學術三輪車”,電動的,是“裝備升級”後的交通工具。小師弟駕駛它,博士碩士們坐在車身的鐵皮鬥裏——一般農民拉瓜菜的位置,顛兒顛兒地從植物所的大樓到實驗的田地去。前車轱轆一度出了小故障,不受控地扭來扭去。

據劉玲莉介紹,孩子們正繼續進行氣溶膠與生態環境的研究。下一步研究的方向之一是霧霾環境下玉米的生長情況。玉米是我國最重要的經濟作物之一。精度更高、更敏感的觀測工具將被採用,應對不再極端的霧霾環境。

劉玲莉是一家小輩中唯一一個學農的。她從小熟悉農田,父親是貴州畢節農科所的工作人員。她在辦公室裏養綠植“種什麼死什麼”——那是育種專家的領域。生物學是一片廣大的田地,她更關注風雲變幻。眼下,她正在爭取資金,“在北京海澱區種地,還是挺奢侈的”。

北京盛夏的陽光裏,他們繞過植物所的花園——那裏有北京最完整的華北植物收藏。他們和路邊頭搭著白毛巾遮陽的農民打招呼,駛入一片開闊的田野。田野被劃分成屬於各個實驗室的方塊,管線在黃土裏蜿蜒,花朵、果實和樹木在熱風中搖擺。在田野更遠的地方,實驗室已經種下了一片新的楊樹林。