15歲自閉症少年雷文鋒之死,使自閉症群體再次成為社會關注的焦點。他們被稱為“來自星星的孩子”。

如果按照1982年陶國泰教授首次確診4例自閉症病例來計算的話,10年算一代人,這些“孩子”已有兩代進入了青年階段。

21歲的程程(化名)便是其中一位。他手裏不斷地折著一根藍色鐵絲,把鐵絲扭彎再掰直。這是他樂此不疲的遊戲。母親周惠(化名)説,如果不打斷他,這個遊戲他能玩上一天。

周惠的丈夫在8年前去世,母子倆人相依為命。而隨著兒子漸漸長大,周惠意識到,自己終有老去的一天,未來某一天,兒子可能無處可去。

在中國,跟周惠存在同樣擔心的父母有很多。資料顯示,我國當前自閉症患者發病率約為1/100,總人數達到1000萬,其中14歲以上人群約為800萬。而目前政府層面針對自閉症患者的優惠政策主要針對0-6歲患兒,尚未惠及大齡自閉症人群。

近日,新京報記者探訪了這個特殊的群體,希望通過他們的生存現狀,引起社會更多的關注,併為他們尋找困境解決之道。

託管的成年自閉症人士在吃晚飯。

家庭之困

絕望母親突然掐住兒子脖子

程程身高1.85米,身形粗壯,臉盤很大。在他兩歲多的時候,被確診為自閉症。

整個家庭的命運因此發生改變。為了治病,周惠送程程去了某機構康復訓練兩年,隨後又送入一家特教學校。

本不寬裕的家庭因為高昂的康復費用顯得拮據,2008年程程父親查出食道癌,更讓家庭經濟陷入崩潰。

丈夫去世後,周惠獨力支撐整個家庭,她無力再送程程去康復,程程的能力出現明顯倒退。程程還缺乏基本的生活自理能力,來車不知道避讓,不會刷牙和洗手,甚至大便都擦不乾淨,每天晚上褲子都是臟兮兮的。

為了照顧程程,周惠無法出去工作。母子二人靠每個月1760元的低保和親友的接濟維持生活,外加政府每個月給的300元殘障補貼,每個月總收入2000多元。

他們住在程程父親生前所在單位的房子裏,一個月房租兩千元,她已經很久沒交過,“我交不出來,拖著吧”。甚至買菜都要趁天黑去,買打折的便宜菜。

周惠有糖尿病,需要常年注射胰島素。近兩年,她的背上長了很多白斑,但她無暇去醫院看,也“捨不得花這個錢”。

周惠時常覺得無望。她甚至想過帶著孩子一起離開這個世界。有一年春節,周惠看著冷清的家,想起離世的丈夫,忽然就被絕望吞噬了。她掐住程程的脖子,把孩子按到沙發上。程程忽然像明白了似的,憋出一句話,“別打,別打,死了……”

周惠像被打了一拳似的驚醒了,她鬆開手,癱倒在沙發上失聲痛哭。

事實上,雷文鋒的父親雷洪建也像周惠一樣,深受經濟拮據之痛。雷洪建的妻子在湖南老家帶著雷文鋒的兩個妹妹,最小的女孩兒剛滿一歲,實在無法再照顧雷文鋒。雷洪建只能把兒子帶在身邊。

雷洪建曾想過給兒子找一家託管機構。諮詢深圳市多家能接納自閉症等特殊兒童的機構,公立的名額少,還要深圳戶籍,私立的收費又太高,而且絕大多數只接受低齡兒童。

記者隨機查詢了深圳多家此類機構的價格,確如雷洪建所言,公立機構只接受深圳甚至是本區戶籍,私立日托價格均在三千元以上,如果晚上住宿,或是接受一些訓練課程,價格則超過五千元。雷洪建每個月打工的收入只有四千多元,這樣的費用讓他吃不消。

作為自閉症人群的監護者,許多家長同周惠和雷洪建一樣承受著身心壓力。2013年,中國精神殘疾人及親友協會孤獨症工作委員會開展了為期一年的全國自閉症家長情況調查,調查發現,子女被診斷為自閉症後,經濟狀況和生活品質受到較大影響的家庭均超過半數。參與調查過程的郭德華博士在一篇文章中寫到,自閉症家庭生態環境與家長生存狀態不容樂觀。

更有極端案例。據媒體報道,2016年8月,香港一蔡姓男子常年全職照顧自閉症兒子,因壓力過大罹患抑鬱症,他擔心“我死之後,孩子怎麼辦”,終於在某日趁兒子睡著後將其刺死,繼而自刎。

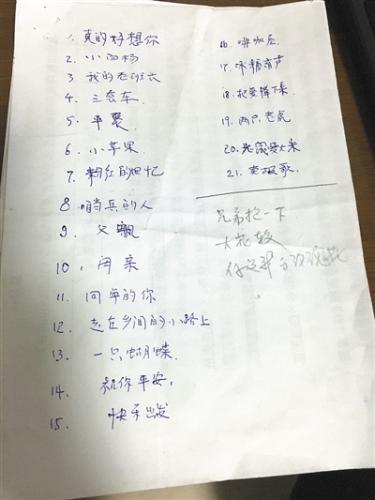

每天娛樂時間,慧靈的老師給自閉症人士播放的歌單。

機構之困

經濟壓力致無專業老師

東直門內北小街16號院,一間約120平米的兩居室,是慧靈陽光組所在地。

秦勤穿著一身藍色的運動服,寬鬆的衣服挂在消瘦的身上有些晃蕩。他不時從沙發上站起來,小步挪到女老師王艷芳面前站定,睜大眼睛,略帶拘謹地問,“爸爸呢?”

王艷芳告訴他,爸爸禮拜五就來接你了。他仿佛沒聽太懂,但也轉身回去了。

再過一會兒,他又會出現在王艷芳面前,重復前面的場景,一天下來要問幾十次。除此以外的時間,他是個安靜的人,坐在沙發上不發出任何聲音。

秦勤是一名32歲的自閉症患者。和程程一樣,秦勤的生活自理能力也很差。不會擠牙膏,也不會繫鞋帶。

慧靈是一家面向超過16歲的智障人士和自閉症人士的社區化服務機構。許多無法照顧孩子的家長找到了這裡,這裡也因此成了不少大齡自閉症患者的“第二家園”。

秦勤在這裡還有6名夥伴,包括一個自閉症患者中的“名人”——同樣32歲的楊弢。楊弢是電影《海洋天堂》中演員文章飾演的自閉症患者“大福”的原型。慧靈的工作人員説,當時文章為了更好地完成角色,還專門來這裡和楊弢同住了一陣子。

但楊弢並未因為這段經歷而有任何改變。作為一名重度自閉症患者,他習慣於坐在沙發固定的位置,靠枕也要擺放成固定的角度,走路沿固定的路線——沿著地板磚的縫隙挪動,如果被擋住,他就會停下來不知所措。

他很少有安靜的時刻,喉嚨深處一直髮出嗚嗚聲,並前後晃動身體,有時晃著晃著情緒會變得很激動,就大吼起來。但他每次都不忘把因為晃動而移位的襯衫角撫平,並扯到大腿固定的位置。

慧靈的工作人員張赫和魯劍明擔心的是,這裡租約到期後,是不是也要像此前辛寺衚同的託管場所一樣,被迫搬家。

慧靈原本租了東直門附近辛寺衚同裏的一間小院子。辛寺衚同是一條頗有歷史淵源的老北京衚同,因此也成了一些外國遊客來北京“衚同遊”的目的地。

慧靈此前和一家主打跨國背包遊的公司合作,公司將外國遊客帶到這間小院子裏,觀看慧靈的學員們表演節目,作為行程的一部分。

張赫説,學員們把表演當成遊戲,比如戴著大頭娃娃的面罩蹦蹦跳跳。他們覺得很好玩,這對他們來説也是一種鍛鍊。而旅遊公司會為之付費,按表演者人頭計算,每人60元。同時外國遊客可能會現場捐款。

然而,隨著小院子的租約到期,房主大幅提高了租金。慧靈無力支付幾乎翻倍的價格,只得搬家。這就導致之前和旅遊公司的合作方式無法繼續,也意味著慧靈的收入來源之一被斬斷了。

張赫告訴記者,慧靈目前有60多個學員,每個學員根據情況不同,月均交費在3000元左右,一些孤兒和貧困家庭還會適當減免費用,但這些收費遠遠不夠慧靈交納房租和給老師們發工資,而社會捐助又不是固定的。

經濟壓力造成專業人才的匱乏。張赫介紹,一個本科畢業的專業社工一個月工資至少四五千元。他們只能更多的聘請普通護工,而普通護工僅能承擔對托養學員的日常照護、安全保障工作,更像保姆,而不是專業老師。

中國社會科學院曾做過一項社會調查,結果顯示這些機構普遍面臨著資金壓力,因場地租賃費用飛漲而造成頻繁搬遷,因工資收入較低導致員工流動性高;同時,師資力量薄弱,缺乏專業的教師隊伍。

自閉症人士在老師的指導下學習製作蛋糕。A14-A15版攝影/新京報記者 王婧祎

就業之困

“三年特教學校很難獲得太多技能”

也有自閉症患者的母親在無助中,主動進行了改變。

年逾60歲的溫洪有一個27歲的自閉症女兒。2012年,她和她建立的康納洲孤獨症家庭支援中心在這一年誕生。

溫洪的女兒幾乎沒有獨立生活的能力,在她對女兒未來的設想裏,她希望像女兒這樣的自閉症患者能接受康復和就業培訓後,進入到支援性就業場所去。政府建立的服務體系能把她的女兒納入到服務對象中,社工則會定期陪伴和支援,直到女兒終老。

康納洲在2014年8月成立了雨人烘焙坊,教大齡自閉症患者學習烘焙,希望根據他們的特點,讓他們掌握一定的職業技能。

3月3日,在位於清河新城的雨人烘焙坊中,4名自閉症患者穿上圍裙,戴上口罩,洗手,列隊走進烘焙間。

烘焙坊的劉老師説,她希望營造一種真正的上班氣氛。但這個過程看起來還是像“過家家”,因為在每個細小的環節,這四名20歲左右的年輕人都需要老師的輔助。

進入烘焙間後,四名學員在老師的指導下,首先要打碎蛋殼,把蛋黃和蛋清分離。這個步驟花了近10分鐘。

“岳晨(化名),拿起雞蛋!”假如老師聲音小一點,或者不説岳晨的名字,這句話就會被這個帥小夥兒完全忽略。

楊軒(化名)的雞蛋失手打碎了。他驚恐的垂手站在一邊,不知所措。

岳晨和楊軒都在讀特教職業學校,學習烘焙、家政、酒店服務等科目,他們都已經讀到高二,明年就要畢業了。

他們的母親都在發愁,孩子們畢業後該怎麼辦,“沒地兒可去了”。

楊軒的媽媽是職業女性,她每週五需要和上司請假才能帶楊軒來烘焙坊。她盼著職高的學制能再長一些,由於孩子的智力狀況,短短三年的時間在學校並不能獲得太多技能上的提升,“根本不可能就業”。

她告訴記者,特教職高畢業以後,這些自閉症孩子再沒有公立的學校可以讀書,只能在家裏待著,或者去像慧靈這種民辦的托養機構。她認為,對於能力好一點的自閉症患者,接受技能培訓的時間應該更長一些,即使學不到東西,“好歹孩子有個地方去”。

岳晨母親則期待有支援性職場的出現,讓大齡自閉症患者能夠在有幫助的情況下就業。

資料顯示,支援性就業是針對殘障人士的一種就業安置模式,考慮殘障人士的能力和性格特徵,在有專人輔助的情況下,可以從事圖書管理員、超市理貨員、面點師、手工藝品製作等工作。在美國、中國台灣等地已比較成熟。

康納洲就在朝這個方向努力。他們希望能夠由自閉症患者製作糕點,然後對外銷售,形成自我“造血”機制。

專業人才是最大的限制,在烘焙坊當天的4名老師中,只有一名接受過自閉症康復的專業訓練,而且還是入職以後才開始接受培訓的,其餘均不是專業人士。

和慧靈一樣,康納洲也面臨資金壓力,比如3日的這一節課僅有4名學員,卻需要包括面點師在內的5位老師提供服務,人力成本、場租、原料設備成本,僅靠每堂課100元的學費是無法平衡的,要依賴殘聯和各類基金會的補貼。

未來之路

“希望房子抵給國家,來照顧我孩子”

“我死了,孩子怎麼辦?”這幾乎是所有大齡自閉症患者家庭的終極焦慮。

周惠曾有過一次瀕臨死亡的恐懼。她有糖尿病,每次飯前需要注射胰島素。有次她打完針,發現飯菜幾乎被程程全部吃完了,她只能簡單的塞了幾口。

到了後半夜,周惠低血糖了。她常年在枕邊備著糖塊兒,那天,她憋足了力氣抓起一塊糖,可是怎麼都撕不開糖紙。程程就在旁邊看著她,卻全然不懂是怎麼回事。周惠感到自己馬上要死了,她萬分恐懼,“我死了,程程明天可怎麼辦呢?”

終於,周惠拼命用牙齒把糖紙扯開了個口子,塞進嘴裏的一剎那,她的眼淚嘩嘩地流了下來。

家庭壓力過大,機構運營狀況堪憂,技能培訓與支援性職場缺位。多重困境下,大齡自閉症患者該何去何從?

新京報記者查閱有關部門多份針對殘障人士、自閉症人士的政策文件,發現多為針對0-6歲的低齡患兒。如殘聯開展的針對貧困自閉症患者的康復救助項目“七彩夢行動計劃”,針對的是3-6歲的兒童;《國務院關於加快推進殘疾人小康進程的意見》中規定自閉症患者免費得到輔助器具配置和康復訓練等服務,但也僅針對0-6歲兒童。

惠及大齡自閉症患者的僅有一項2012-2015年度殘聯與財政部聯合開展的“陽光家園計劃”——智力、精神和重度殘疾人托養服務項目,但項目直接資助的是提供托養照護服務的機構,且資助標準偏低,按是否提供寄宿,規定每年每人的資助標準為高於600元和1500元。尚不夠一個大齡自閉症患者一個月的托養費用。

中國精神殘疾人及親友協會孤獨症委員會副主任、中國孤獨症機構服務協會會長兼秘書長郭德華博士對新京報記者説,整個社會對大齡孤獨症患者的服務非常之少。政府應該出臺相關的政策,對大齡自閉症患者同樣給予補助。因為沒有補助家長就沒有足夠的經濟能力,只能讓孩子呆在家裏。

他認為,政府還要支援社會力量去建立更多的服務機構,通過政府購買社會服務來支援這樣的機構。對於機構來説,最大的問題就是專業人員很少,這些都需要社會和政府一起來推動。

他表示,在上述前提下,大齡患者和小齡患者才能實現“無縫對接”。

好的現象是,相比十年前,乃至二十年前的社會環境,自閉症常識的傳播、官方以及民間的康復機構有了新的發展,國家也把自閉症兒童的救助作為一項社會化的系統工程,倡導需要長期投入的事業。比如 2014年1月,教育部、發改委等七部門下發《特殊教育提升計劃(2014-2016年)》的通知,提及“鼓勵有條件的地區試點建設孤獨症兒童少年特殊教育學校(部)”。

多位全國人大代表、全國政協委員也通過多種渠道發聲,就大齡自閉症患者保障問題建言獻策。

今年全國兩會上,全國人大代表、吉林省教育廳原副廳長孫鶴娟提交了《關於健全自閉症兒童少年終身保障體系的建議》的議案,建議加大對自閉症兒童終身保障的投入。

孫鶴娟説,希望對自閉症群體建立一個終生服務體系,從出生到終老,針對各個階段的不同需求都要有關懷。

孫鶴娟建議,每個社區都有一個自閉症人群的交流指導、康復訓練的中心,這個終身康復體系建在社區,既減輕家庭負擔,又能方便父母照看孩子。

孫鶴娟建議,把自閉症患者的康復訓練費用納入醫保,統籌解決,不分人群,不分年齡段。對自閉症患者人群的就業,應該有專門的機制給予特殊扶持,對能力較強的自閉症患者,甚至可以給予一定的創業基金扶持。

多位受訪的母親都表示,希望國家能成立一個基金,她們攢錢交給基金,“房子抵給國家也行”。等她們老了、無法照顧孩子了,由國家把孩子們照顧終老。或者是成立既接收老人也接收孩子的養老機構,這樣等他們老了,可以帶著孩子一起住進去。

康納洲的工作人員孫硯梅有一個21歲的自閉症兒子思陽(化名)。2014年,她賣掉湖北老家的房子,帶著思陽來北京康復,也在康納洲找到了工作。

孫硯梅早年離異,母親中風8年,她一直一個人帶孩子生活。

去年,孫硯梅參加過一次死亡體驗活動,要寫生前遺囑,那一次,她認真思考了她死後思陽的出路。思來想去,覺得還是託付給孩子的父親比較好。

她給離異的丈夫發了短信,問萬一自己死了,是否能把思陽送到他那裏。

等了許久,前夫沒有回復。