我只是想從中華文化傳承者的角度 儘自己的本分

發佈時間: 2017-03-16 16:40:02 丨 來源: 北京晚報 丨 責任編輯: 李平

編鐘試音

“我只是想從中華文化傳承者的角度,儘自己的本分” ——林谷芳訪談錄

■孫小寧

2017年1月11日,11位來自中國各個文化藝術領域的文化翹楚,在深圳領取了由中華文化促進會與鳳凰衛視共同評選出來的“2016中華文化人物獎”獎盃。獲獎人中,既有九十多歲高齡的表演藝術家秦怡,也有蜚聲海外的著名鋼琴家劉詩昆。而來自台灣的林谷芳先生,則是一位以多重角色而被世人不斷認知的文化人。不同於大部分獲獎人是從專業領域的貢獻獲得肯定,授獎詞對於這個來自台灣的林谷芳先生,有一句評語極為特殊,即:“台灣文化界數十年來唯一持守中國牌而不倒之文化標桿”。而具體的肯定,則如該獎主席評語所説:“他是禪者,是聚焦于中國人文的音樂‘導聆人’,更是一位試圖以傳統智慧安頓當代人心的不倦的學人。20餘年500余次往返兩岸,可以見出他的關懷;出入三家又寧靜淡泊,又可見出他的孤朗與超越。”

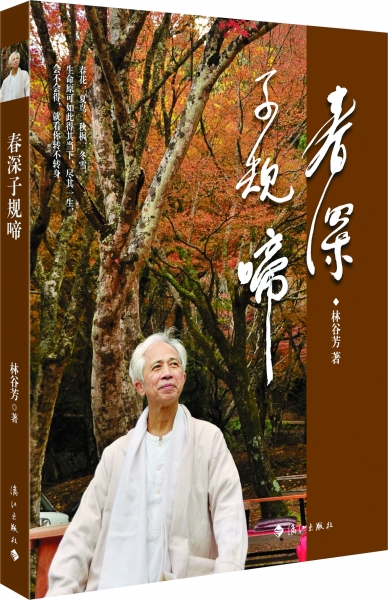

一位台灣人,數十年來數百次往返于兩岸,為什麼一直對中國文化不改初衷?雖然作為與他相熟多年的記者,這個問題已經問過他多次,但是,趕在三月林谷芳先生來京做《春深子規啼》新書活動,向他拋出這個問題,仍然能感到,不同時空的問答,自有應對不同時空的意義。

談受獎

幾十年來我談中華文化,以它為我的母體文化的態度,一直在那裏

孫小寧(以下簡稱孫):還是想從2016中華人物評選説起。這個獎台灣《漢聲》的黃永松先生得過,您還為他擔任過引言人。這次是您登臺領獎。對不認識您的人來説,算是由此知道了一個人叫林谷芳。但對了解您的友人學生來説,高興是高興,多少還是有些詫異。因為已習慣您是個獎外人士。這次您來北京,也告訴我們,您過去一直堅持終生不受獎。這回又是為了什麼?

林谷芳(以下簡稱林):上世紀90年代,台灣文化界都聽過我一句話,當你看到林谷芳做了一件跟他素來風格不同的事時,背後一定有一個不可推卻的人情。如你所説,幾年前黃永松受獎時,我是他的引言人。主辦單位的人都認識我。我對這個獎的來龍去脈也比較清楚。大家的好意與肯定我當然知道,但受獎,畢竟跟我過去的作風不合。最後決定接受,人情之外,主要更緣于台灣目前的情況,大陸朋友不太了解台灣當前的態勢,中國文化雖仍是整個台灣文化的基底,且在某些時候,它與生活、生命的深刻連接還可作為大陸的參照,可在臺面上,大部分文化人,目前已不在他的語言文字裏用“中華文化”這四個字了。真避不開而須談到時,也總以狹義的“漢文化”來替代。但我們知道,中華文化儘管是以漢族為主體,但它其實是由多民族、多朝代、多種歷史氣象構成的一個整體。而為什麼在當前的台灣會是這樣子呢?這裡面主要來自政治的干擾。使得許多人忌諱用中華文化這四個字,也避談中華文化是台灣社會基底的這個事實。但以“漢文化”代之,無形間就把中國文化説小了。而在此,幾十年來我談中華文化,以它為我的母體文化的態度,卻一直就是在那裏的,今天通過這個獎標舉出來,是對這態度的肯定。而我之受獎對於台灣社會,即使不是一種喚醒,最少也重新讓人有個對比性的參照。

孫:所以現在無論在哪個場合介紹到您,主持人都會加上:“台灣文化界數十年來唯一持守中國牌而不倒之文化標桿”這樣的定語。當然,作為學生,我們清楚地知道,這樣的説法還不能夠完全界定到您。究其根本,您所做的一切,都和您禪家的基點分不開的。

林:當然,如果一個人不是對禪能非常通透地掌握的話,他真的不好了解我是怎樣的人。禪是我生命的基點,甚至説,介紹到我,一個禪者也就夠了。音樂啊、人文啊、茶啊,這些都是在禪的基底上映現滲透的。也只有觀照到禪這個基底,你會發覺所有外在的角色在我,也都只是生命的一段。這也是在台灣文化界,我為什麼依舊是大家認為最跨界而又最難定位的一個人的原因。這一點我想主辦單位大概也考量到,所以你看,具體的授獎理由,是從全面生命性的角度出發,所以有“文化標桿”這四個字的出現。

孫: “台灣文化界數十年來唯一持守中國牌而不倒之文化標桿。”持守,還不倒,在當今情勢下看這個,裏面資訊大啊。

林:其實,標桿到底要是怎樣子,還真不好界定,也或者説,這説法我還不堪承受。但正像我這次《春深子規啼》出版活動中拈提的,“春深猶有子規啼”、“唯余清影落江湖”般。是想説,在禪門,潛修密行,高我者人或多矣。但能以一介清影顯現在世間,讓大家知道禪是怎麼一回事的,我是在這裡盡了一個禪子的本分。而從中華文化傳承者的角度來看,我在這裡也有一個清晰的影子,也在盡此處的本分。所以我就把它接受了。

孫:我個人對這個獎印象挺好的。因為要知道,每到年底和轉年初,都是一個頒獎季。各種獎項評出,有人拿獎拿到手軟。但這個獎歷屆所評之人,都不是那種名聲大噪、一看就知道和“只是這個獎需要他”的那種。這屆受獎人中還有個亞妮。以前我只知道她是做名人訪談的主持人,但仔細看這次的獲獎理由,其實是跟她做左權盲藝人的民間音樂挖掘有關。

林:這點印像是對的。獲這個獎的人,也有很出名的,但共同處都不是因出名而授獎。從幾屆受獎者名單梳理,可以看出有這幾個部分,一是類似非遺傳承人那種,在單一領域成為一個文化傳承者的代表。另外一種是他在該領域中有突破性成績的;也有終生成就獎類型的,再有一個,是顯現出一種生命的關懷的。倒是這次,我和那位比丘尼這種類型的,還比較少見。

孫:對,按他們的分類,有人屬於大匠運斤,有人屬於大家典範。有人大輅椎輪,有人大魁壯志,而您和如瑞法師,是屬於那種“魅奇風骨,大師本色”,具體到您,還有一個評價是“道藝一體,儒者禪心。”領獎自然要作獲獎感言,很多人願意在此作振聾發聵的提醒。而您説的那段話,倒是平常跟大家都講過的:“如果只把人生當成競技場,就會挫折連連,心不得安,為什麼不當成登山之旅,這樣即使同一座山,都可以橫看成嶺側成峰。走在山間,清風徐來,回眸一望,仍能滿目青山。”

林:所謂感言,是有規定時間的。而在如此短的時間到底要説什麼,作為禪者,也就平常心地告訴大家,人生的路不需要非得怎樣怎樣才能安頓。當下人心不安,因為有很多成功勵志學在把大家導向一個窄門。

新書

清影不是傳説,而是清晰的影子

孫:人心安頓是您近些年一直在關注的。到底人要怎樣生活,才能獲得心靈的安頓,就您最近出版的這本《春深子規啼》,如果讀者要從這本書中得到啟迪,您給他們的拈提是?

林:從情性或風光的領略,人生可以是:春花、夏鳥、秋楓、冬雪。但從禪的根本參起,關鍵則只那八個字:得其當下,盡其一生。

孫:所謂“活在當下”,如今很多人是在説。但我注意到,您的用詞是“得其當下”,這意思再細想,是否也有另外一層,雖然我們都想活在當下,但不一定就能“得其”並領受它之於“一生”的意味。

林:那當然。我們不是做過《歸零》一書的對話嗎?禪者為什麼要提醒大家做生命的減法,因為加法是我們的本能,減法是逆向的觀照,在這個加法最盛的時代,許多人的活在當下,其實仍是生命的慣性堆疊。禪要你觀照到事物的本質,不是以心逐物一味地追逐下去。當下是什麼?就是你如果是年輕的生命,你看到一個新鮮的對象,眼睛會發亮,而我們(這個年紀)想放亮……而如何入于當下,我這裡還是要提醒,如果你沒有把龐雜的多餘之物去掉,你想跟當下做連接,這當下依舊是個妄想。

孫:所以,我們在涵芬樓那一場對談中,主持人徐俐問您,為什麼用《春深子規啼》做書名,您説子規是禪家寫詩行文之時喜歡用的意象,因為它的叫聲裏有“不如歸去”之意。歸去,也是減法的一種。您的書名化自萬壽辯法師那首辭世詩。不過就我現在這個階段來看那首詩,“既是巢空雲又散,春深猶有子規啼”, 我有感的是“猶有”二字。對人的信心以及對道的信心。無論是《不滅的尊者》中的散聖“賓頭盧”,還是《空手還鄉》中的道元,您都讓我們相信世間仍有清影之存在。而我也注意到,就這本書,您無論是給讀者還是友人學生簽名,都寫的是同一句:唯余清影落江湖。何謂禪者的清影,也許有人有不同理解,覺得只有像終南山隱士那種遠離塵世的清修,才是一種清影。您之清影指的是?

林:清影之清,在這裡主要不是清高的清,清越的清。它就是清晰的影子。清影就不是傳説——如果只是傳説,外人是可以塑造的。它是活生生的。活生生的人又為何成清影,因為它和一般世人追逐的生命有距離,它不落於世俗,卻又能被世俗看到,以此而變為影。影子的特性是抓不住,不沾不粘,到此就能應于諸事而不改其風。“唯余清影落江湖”,意思是儘管我在這江湖裏面出出入入,但不沾不粘,以此落于江湖的影子是清晰的。有心人就可以在林谷芳身上看到一個禪者生命的特徵。

而隱士……大家不曉得你是誰才叫隱士。而既然不知道你是誰,那就連影都不是了。這本書説的不是那種,就是清晰的影子。

茶道與清貧之思

孫:這本書出書前我幫您做過校對,內容都不陌生。但我拙于言辭,所以當被現場主持人徐俐問到這本書與您其他的禪書有什麼不同之時,我仍然答得語無倫次。其實我真正要表達的是,您的每一本書,看來是禪茶花樂、落花尋僧之不同,但細細看,每本都是一個不離禪家基點的自圓系統。只不過,作為讀者,隨著閱歷、心境之轉,會在不同地方有所觸動。甚至是同一首禪詩的引用,同一個禪家術語的拈提,可能領會都不同。這本書裏,我可能是對“道元空手還鄉”的多重意味,體會更深。您提到道元所講的貧道之貧。而我之前看過日本人寫的《清貧的思想》,那裏面通過很多日本過去時代的文人、僧人的生活方式,也在言説一種貧。而儒家其實又有“一簞食一瓢飲,在陋巷,人不堪其憂,回也不改其樂”之貧。這幾種貧放一起,在您做何看待?

林:貧有相對的貧,也有絕待的貧。相對的貧是指極少為外欲、外物所牽,所以就有一定的自由。孔子説的顏回之貧,有這個意味。樂是不需要外緣的,是自己能掌握的。

而説到清貧思想的貧,我拿戀愛舉例子。當你所有都放下的時候,你就和對方合一了。你們中間雜七雜八的東西越多,你和對方就越隔。所以這裡的清貧,是要放下一切,和物象直接地連接。

而究竟的貧是什麼呢?就是香岩智閒所説的:“去年貧,猶有立錐之地;今年貧,錐也無”。錐是什麼,錐是我。連我都不見,就真放得徹底,如此乃能達到究竟的透脫。

孫:難怪我體會《清貧的思想》中那種清貧,除少數如良寬之外,大部分人的清貧,還有一種風雅透出。他們多數是通過寄情于詩歌、藝術來減少對物質的依賴。這,還是錐。

林:對,還是有“我”。所以做禪修行,單單從藝術進入,有時會于當下,也可參到一定程度,但會有局限,甚至有時這藝術還會變成障礙。包括日本的茶道也是。雖然它建基於禪的思想,幾百年發展下來,不只是種禪藝術,也是禪工夫了。但當今日本茶人的禪宗修養,高者並不多。我講實話。

孫:為什麼呢?

林:他們入于這一事。但畢竟還是在一根中磨的人。這樣的人做其他事,跟常人也還相距不遠。茶道固然可以讓他們有一種藝術鍛鍊、心性鍛鍊,但如果沒有參究到本源,就還是差了一步。本源是什麼?就是所有都放下。你這最後一關,還要打破。打破以後你做任何事,就像鏡子應緣那樣,怎麼都有一種根本智在裏面的。

孫:您舉到了茶。書裏也有篇《一葉三千》,我正好有茶的問題問您。這篇裏有一句話:“我是不泡茶的人,卻喝盡天下好茶。”這個説法固然有趣,但是一般來説,沒有入得其內,何以出得其外?您怎麼來做茶人的老師?

林:以喝茶來講,我既然喝過那麼多茶,其實也就是另一種入。有人入茶是從種茶入,有人從制茶入,有人則是從喝茶入。當然也有三者得兼的。但都是一種入。再説到出入,有人是站在出的基點得入,有人是從入的基點得出。比如像我,我不是茶人,進入茶的世界,跟茶人有了一些連接,然後跳出茶的世界,自然有不同的觀照。

孫:哈,明白了。這就是禪家經常説的:往東走一里就是向西走一里。

林:再進一步説,你是一個茶人而有一種文化性,還是你是一個文化人,而知道茶,懂我的意思吧?像我這樣的,喝多了底氣自然足,因為,你就瞞不過我。舉例來講,茶人一喝茶,就説,這是多少年的茶,做這個判斷,是要受過專門訓練的。這我可能指不出來。但我可以直接講出茶的茶性來:為什麼高山茶是這樣叫好,這感覺與人文如何連接,這我很準,茶人也福氣,所以,還是行家嘛。

孫:因為看您這篇文章,所以也就起興把岡倉天心《茶之心》又重讀一次。以前覺得是經典,現在則看出一些起疑之處。比如他其中一章説到茶與道的關係,説茶道是道家的理論,禪宗將之實踐出來。

林:我覺得岡倉天心對道家還是有誤解的。他可能覺得,只要提到自然的東西——茶從自然來——就和道家有關係。其實不然。茶的基點就是個飲品。當這個飲品,要做文化、生命的延伸時,你怎麼延伸法?所以在中日韓之間,就有茶藝、茶道、茶禮之別。日本茶的延伸是讓禪進去。以茶契禪。而如果我們今天真的站在道家的基點來看日本茶,則日本茶就應該像中國茶般,是在不同風格中顯其各地不同自然之茶性。但是你看抹茶日本人怎麼説:一味抹茶。這一味,就不是道家的講法,而是禪宗的講法。

孫:看來書真是得一遍遍讀。經典也不是無懈可擊。

林:這本書本來就是給外國人看的。在中日文化這些細微處,外國人是沒有判知能力的

傳 牧谿《平沙落雁》(瀟湘八景圖卷斷簡)。

瀟湘文化與琵琶的跨國傳播

孫:讀您這本書,很多人會想到上一本《落花尋僧去》。這裡能看出您近些年走過之地。我這幾年一直在做人文歷史地理的版面,所以對《瀟湘何處等閒回》這篇很有感觸。因為這裡除了您一貫的禪家之思外,還能看到您對一個地方歷史文化起落的興嘆。過去您曾談過杭州、南京等同樣有人文積澱的城市,但都不如這篇,直接就是“人不如雁之嘆”。

林:嗯,看過這篇感觸最多的是湖南人。我的學生英潔就是,讀後發了長的感言給我,我因此把它重看一遍,再看資訊量也還是蠻大的。

孫:您提到的瀟湘文化,包括文學、歷史、音樂以及禪門氣象等。也只有您這跨于諸界的人,才能用最豐富的面向,將它們一一展現出來。所以我對這一段感慨很深:“這樣的瀟湘不該只存在於歷史,湘資沅澧於今既依然以其天然之姿流淌著,歷史中的瀟湘人文也就可以從其中再站立起來;宗門燈錄於今既依然以其獨在之姿流傳著,瀟湘中的禪家風光也就可以在這春深季節裏重新召喚著有情。”當然,真正的情形可能就是:心中有,眼前無。人要面對這種落差。

林:的確,如果説我在這裡面真要有一種感慨,就像長沙當年被燒一樣——它原來可以不燒的——那就是歷史的偶然形成歷史的必然。偶然與必然之間,你只能感嘆。這種感嘆還不是針對歷史太豐富現實有殘缺而發,那樣你還想著去找一找,總還有想像。現在是,沒有想像。

孫:還好,您所寫的還有《杭城亦孤峰》,以及天柱山等等,一些理想的精神特質,在這些地方還可以清晰可見。當然,能吸引您提筆寫的對象,除了歷史興亡,肯定還是要有一些特殊的點需要拉出來。作為開篇的《執鐵板銅琶,唱大江東去》,我是將它看成文化傳播的一個案例來看的。也就是我們中國的琵琶傳到日本,變為薩摩琵琶時,最能看出中日文化的傳播軌跡,以及中日兩國的文化個性。

林:是。這一篇會成為全書開篇,除了因為我彈琵琶以外,也因為這本書禪的味道濃,因此不免要涉及到日本人的禪風。而這篇是從更大的文化觀照——不是“這是中國禪”“那是日本禪”這種概念性的排比法——來了解一個事物,了解禪。舉琵琶這個題,不止是談文化傳播,文化特質,還包括歷史氣象。

孫:也因為這篇文章,我才知道日本導演小林正樹拍的《怪談》,裏面電影音樂的彈唱者是日本的琵琶名家鶴田錦史。您和他的弟子在台灣還因為琵琶,有過演奏會上主持人與演奏者之間的因緣。我後來專門從網上聽了《怪談》中這段《壇之浦》,音樂好長,但真是琵琶凜冽、人聲哀,日本人有句話:“歌有實而含悲”。雖然整個曲子講的是決定源平勝負的最後一場海戰,但你不會將它與《平家物語》中平家那種飛揚跋扈聯起來,相反,只有一種憑吊之感。

林:類似《壇之浦》這樣的音樂,基本上是由兩種情懷構成的,第一種是日本人那種“物哀”——你再怎麼勢力了不得,總有一天,也就這樣完了。第二個,免不了還是有日本人那種“英雄”情結。

孫:就是還是把平家看成英雄?

林:所謂的英雄,是因為這一場海戰中,有一些傳奇部分。比如兩位平家的女謄抱著年幼的小皇帝跳海。這是常人做不到的。所以就這一點,就會牽動日本人那種英雄情結。你説的憑吊,是在物哀裏面。

物哀是日本人特有的情緒,中國人可能很難理解。因為我們一般是美好的事物過了時間以後消逝,我們會感傷。但日本人是看到美好的事物本身,就生起物哀。也就是,美好的事物跟消逝是一體的,而不是想到以後怎樣才哀。

詩與電影

生命的求真與勘驗

孫:哈,最後想和您談談禪詩。不是歷史上的禪詩,而是您自己的。書中“宗門詩跡”這一章,總算能看到您不同時期所寫的禪詩了。很多作家回看昔日之作,會喜歡説悔其少作。不過以我這外行看這裡面的禪詩,倒沒有哪一首讓人覺得前期不如後期的。您的人生走過這麼多年,如何回頭來看這些寫下來的詩?

林:如果將它看成一種生命的軌跡的話,大概能看出,中間還是有一些情性的轉移的。比如我為什麼會故意附那三首不是禪詩的詩呢?所謂:“不堪天下憂,浪跡醉江湖”“壯士悲歌竟,日落大江紅”。説明我也曾入世間法,但雖説如此,即使做一個文化人,也比較是帶有一種俠者本色的。即便有感慨,也還是有生命的開闊度。悲歌,因此也不是自己就在那哀嘆。所以我教中文的學生看了會感慨,説如此有唐風者,少矣!

孫:可是一般人會覺得,一個人無論是詩藝還是生命格局,總還是經由鍛鍊而蛻變成另一種。所以看不到次第,總有些不甘心。

林:這就像這次在社科書店做活動,席間有人問我的:您是經過多少波折、起落,才決定做一個禪者……

孫:(笑)不了解您的人會有這樣的想像。

林:講次第的話,我只能説,前面的詩還是比較入世的,但這入世也就是對世間事做個整體感慨。後面的詩和禪修行密切相關。尤其最後那四首談公案的詩,若仔細看,還是有次第。比如第一首是“宗門於此定機關,壁立千仞幾多難”,但到最後一首,便已是“於今無事孤峰坐,閒看楓林染秋山”。

孫:嗯,“閒看”的狀態是我能體會到的。因為您真的是越來越閒,而且敢閒。人生越到後來越放下,所以到60歲自述詩,會有“有花徑不掃,與客懶説禪”之句。您這次來北京,大家一起聊天,説到最近的熱門電影《降臨》,您竟説看不懂,大家都笑。

林:説看不懂是不想認真。因為裏面的邏輯説服不了我。

孫:為什麼呢?不是很多人還是為那句話觸動嗎?“如果真能看到自己的人生在眼前徐徐展開,你會改變什麼嗎?”主人公儘管能預測未來,還是接受了生活給自己帶來的一切,這不也是一種自由意志的體現?

林:還是那句老話:到荒島上去要帶一本書,你選擇哪本?有人選擇《紅樓夢》,大家很感動。我不感動,為什麼?因為到荒島(指那種絕無所依的島),不是想求生並且還看得下《紅樓夢》,坦率講,你已經是死生一如的禪者了。而你既然是死生一如,《紅樓夢》也就吸引不了你。這裡面有太多的悖論在裏面。你懂我的意思?

孫:好像還是有些不明白。這和《降臨》有什麼關係?

林:這麼來説吧。你能夠預測未來,而你選擇了這條路,這叫自由。那怎知“選擇”不是被界定的?再進一步説,自由是什麼,自由是不是我們的妄念,“未來已經存在”是不是我們的另一妄念,這還是要觀照的。要不然,你就只是個勇敢嘛。所以對這樣的電影,我就不想深究,真當人生的感悟也可,但我不會在此有更多的連接。