塔克拉瑪幹沙漠被鎖記

發佈時間:2025-03-17 14:16:46 | 來源:農民日報 | 作者: | 責任編輯:孫玥40多年來,一代又一代治沙人接續奮鬥,發揚著愚公移山的精神,既與沙相搏,也與沙為伍,使得綠色不斷延伸,守衛著祖國的生態屏障。

天氣漸暖,在新疆和田地區于田縣奧依託格拉克鄉沙漠邊緣的鎖邊“合龍”帶,周邊的農民正忙著將自家羊圈的農家肥運往地裏,為去年塔克拉瑪幹沙漠鎖邊“合龍”時種下的玫瑰花苗施肥。

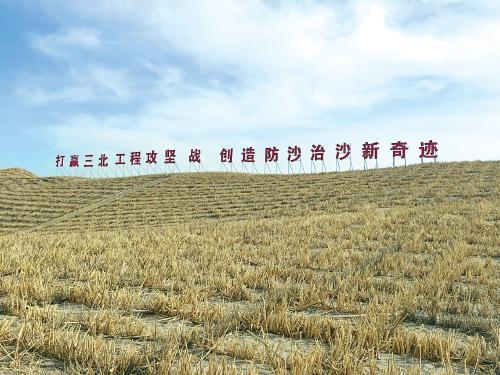

防沙治沙一刻都耽誤不得!大大小小的治沙項目區陸續開工,一些大型機械忙著平整土地,雖然在這裡防沙治沙的口號隨處可見,但大家更多是用行動做好治沙這件事。

2023年9月,河西走廊—塔克拉瑪幹沙漠邊緣阻擊戰正式啟動。去年11月28日,隨著新疆于田縣最後一棵玫瑰花苗種下,3046公里的綠色阻沙防護帶終於成形,這意味著塔克拉瑪幹沙漠被綠色“長龍”鎖住了。

且末縣工程固沙項目區。

但是,對於防沙治沙工作而言,鎖邊“合龍”還只是階段性勝利。荒漠化是全人類共同面臨的問題,我國是世界上荒漠化面積最大、受影響人口最多、風沙危害最重的國家之一,荒漠化土地面積佔國土面積的26.81%,沙化土地面積佔國土面積的17.58%,防治工作任重道遠。之所以要做好治沙這件事,因為它事關我國生態安全、事關強國建設、事關中華民族永續發展。

1978年,西起新疆維吾爾自治區的烏孜別裏山口,東至黑龍江省賓縣的“三北”防護林工程開始啟動,從此長達4480公里的風沙線上逐漸築起了綠色“長龍”。40多年來,一代又一代治沙人接續奮鬥,發揚著愚公移山的精神,既與沙相搏,也與沙為伍,使得綠色不斷延伸,守衛著祖國的生態屏障。

看似就是不可完成的任務

新疆是我國荒漠化、沙化土地面積最大、分佈最廣、危害最嚴重的省區,特別是塔克拉瑪幹沙漠還是中國最強烈風沙活動和最嚴重風沙災害區。

在維吾爾語中,塔克拉瑪幹的意思是“進得去出不來”,因此也被稱為“死亡之海”。放眼全球,與撒哈拉沙漠相比,它沒有充沛的地下水,且周邊人口壓力較大;與中東沙漠比,沒法利用海水淡化技術解決部分水資源的問題。

可想而知,這片“死亡之海”治理起來難度不小,甚至很多人都覺得,治理好它簡直是癡心妄想。那麼,難度具體體現在哪幾個方面呢?

首先就體現在它的面積大。塔克拉瑪幹沙漠是是我國最大、世界第二大流動沙漠,3046公里是它的邊緣總長度,33.76萬平方公里相當於江蘇、浙江、福建三省面積之和,面積大也就意味著治理難度大。

大就算了,它還是個流動沙漠。在這片廣袤無垠的沙海中,85%是流動沙丘,有的沙丘高度可達100~300米,並且每年移動速度可達5~20米不等,時刻威脅著周邊的鄉鎮、縣城。

還有一點也不能忽視,就是這裡的水資源極度匱乏,而且可依賴的水資源總量持續減少。沙漠周邊多依賴冰川融水和季節性河流,可近年來冰川退縮、河流斷流加劇,導致地表水缺乏。自身條件不好,外部降水也不太“慷慨”。多年以來,塔克拉瑪幹沙漠周邊年均降水量不足50毫米,蒸發量卻高達2500~3000毫米左右,可以説是進得極少,出得卻很多。

當然,塔克拉瑪幹沙漠的地下也不是沒有水,但是開採起來成本高,且地下水有限,不利於周邊的生態。加之頻繁的沙塵天氣,導致植被和基礎設施容易被破壞。

要治理好這片“死亡之海”,聽起來像是不可能完成的任務。但面對這些殘酷的現實,總長度3046公里的塔克拉瑪幹沙漠最終還是被戴上了“綠圍脖”。

我們試想,如果塔克拉瑪幹沙漠邊緣阻擊戰做不好,防沙治沙工作不到位,後果將不堪設想,周邊的農田會被侵蝕,人們的生産生活也會受到影響,更為嚴重的話甚至可能家園不保。歷史上,為避免風沙侵襲,也發生過周邊縣城向其他方向退卻或是被迫搬遷的事。

鎖邊“合龍”完成之前,截至2023年底,在沙漠南緣和東南緣綠洲之間,有285公里的“缺口”,因為地形複雜、地處風口等因素,成為這場沙漠阻擊戰最難啃的“硬骨頭”,主要涉及和田地區、巴音郭楞蒙古自治州、喀什的6個縣。

“一年一場風,從春刮到冬,小風石頭滾,大風埋村屯。”這句順口溜形容的是巴音郭楞蒙古自治州且末縣以前沙塵暴的頻繁和嚴重程度。

且末地理位置較為特殊,三面被沙漠包圍,還有一面靠近崑崙山,受東北風的影響,沙漠每年以10~12米的速度由東北向西南,也就是縣城的方向推移,沙漠與縣城的距離僅一河之隔,嚴重威脅著全縣的生産生活。

如果説精絕古城、樓蘭古國的消失為塔克拉瑪幹沙漠增添了一絲神秘色彩,讓人想要一探究竟,但對於生活在那裏的人們,兒時的諸多記憶其實並沒有那麼美好,除了沙塵還是沙塵。

“那時候感覺天天都是沙塵暴天氣,別的地方下雨,我們縣就是刮土。”且末縣林草局副局長哈斯木江·阿布都拉説。

“我小時候上學的時候,可期盼刮沙塵暴了,只要一刮學校就會停課。”且末縣防風治沙站工作人員帕提古麗·亞森打趣地説。

而在和田地區民豐縣,大家也都飽受著沙塵天氣帶來的苦。“要是在上班路上遇到沙塵暴,一定要原地蹲下或就近躲起來,能見度太低了,沙子打在臉上還特別疼,頭髮裏也全是沙子。”民豐縣管護員阿布力孜·艾則孜告訴記者。

綠水青山良田沃土,每一個人都期待這樣的美好家園。但在這裡,不做好防沙治沙工作,生態環境、交通安全、農業等方方面面都會受到影響,也沒有一個人會倖免。對於辛苦了大半輩子的農民來説,土地受到影響,糧食自然種不好。如果沙塵再嚴重些,地沒了,他們就真的不知道還能幹些什麼。

“防沙治沙工作做不好,我種的糧食也不會好!”劉英是河南駐馬店人,在民豐縣種地已經十多個年頭,她深知在沙地上種地有多不易。這些年來,出於對這裡的熱愛,也為了能夠多打糧食,她也和愛人親手種下了10萬棵白楊樹,保衛自己的第二故鄉。

“經過長期的治理,未來這些沙地也能變成良田。”民豐縣林草局副局長賈磊表示,塔克拉瑪幹沙漠的邊緣雖然已經鎖住了,但防沙治沙工作並未完成,日後,這些沙漠邊緣還將繼續鞏固加厚植被寬度,甚至能夠達到十幾公里的厚度。

于田縣農民忙著給玫瑰花苗施肥。

除了“南鎖”,塔克拉瑪幹沙漠還有4條戰線都在協同發力,以確保沙源不擴散。沙漠東緣不斷增加植被寬度,防止庫姆塔格沙漠與塔克拉瑪幹沙漠“合龍”;沙漠北緣加強胡楊林保護修復,建設防風固沙林網、林草帶增綠;沙漠西緣加強農田防護林網、果園防風固沙能力建設,提升林果産品品質;對南北貫通塔克拉瑪幹沙漠的公路及和田河、克裏雅河等實施生物治沙、工程固沙、林草濕保護修復,保護好公路線、河岸線。

治沙要因地制宜

自然條件無法改變,治理難度也確實很大,但經濟社會要向前發展,治沙工作再苦再難也得進行下去,這背後的一個支撐就是科學治沙。

打好沙漠邊緣阻擊戰,要通過生物治沙、工程固沙、光伏治沙對沙漠南緣空白區鎖邊,不同的治沙方式也有不同特點。比如,工程治沙方式見效快,且成本較低,每公頃成本約1.5萬元,常見的有草方格或是高立式沙障。這種方式主要是在沙漠上放置各種形式的障礙物,以此控制風沙流動,起到防風、阻沙、固沙和改變風的作用力等。

草方格障礙物選擇可以多樣,至於哪種更合適,各地可能也不盡相同。去年,民豐縣在試驗對比了棉花稈、蘆葦、石頭、尼龍網等9種材質後,最終還是選用了就地取材的蘆葦。不過,草方格也有一定的壽命,時間久的可達10年,如果在風口地區,一些草方格可能三五年就被風沙掩埋,需要重新去扎。

“這項工作不能光靠大腦去想,而是要去幹!如果我們不去試驗對比,就還是搞不清楚。”賈磊説,我們覺得石頭常見,數量又多,但沒想到它也很貴;縣裏有樹枝可用,但粗的要切割、細的又不行,這也需要人工挑選,成本也高,“這樣一對比,還是蘆葦成本低,施工還快。”

生物治沙是沙漠鎖邊中使用最廣泛的治沙方式,就是在沙漠邊緣水資源條件相對較好的區域中,把沙海中的沙丘推成平地,種植各類防沙抗旱植物穩沙固沙,不過成本較高,後期還需要長期維護。

雖然治沙方法大同小異,但在具體實施運用時,各地還有些難點,又該如何解決呢?

面對20多米高的大沙包,于田縣用上了“梯田式”治沙方式。這種方式就是根據沙丘的地形特點,將大沙丘分區域平整成一塊塊的梯田。之後,再鋪設地下水管道,布設滴灌帶。沙丘頂部和斜坡面進行草方格固沙,在平整的地方種紅柳、梭梭、沙棗樹等抗旱植被。

將這些大沙包全部推平綠化也不是不可以,但這樣成本過高,而通過“梯田式”治沙模式,可以從原來的每畝1萬元降至1800元,耗時也縮短2/3。“以往平整22米高的沙丘,每畝費用1萬元左右,耗時20天以上。”于田縣林草局副局長江東輝介紹。

民豐縣後壩河沙漠阻擊區距離縣城8公里,沙漠流動性強,也是上風口、沙源區。在這一阻擊區內,部分工程項目採用了“工程治沙+生物治沙”的疊加方式。用好這種方式的前提是做好蘆葦方格沙障,在此基礎上再按每畝66株栽種果樹,周邊還配合了分佈式光伏板,也就是少量的光伏板用來供電供水。全過程遵循三個原則:不修路、不拉電、不平整土地。這一方法可兼具治理風沙和林果業可持續發展的功效。

工程治沙、生物治沙之外還有光伏治沙,如果一些區域水資源條件匱乏,遠離綠洲,就適宜建成光伏電站。在這裡,光伏板不僅僅是發電,減少水分蒸發、幫助植被恢復,還能夠在板下發展種養殖業,取得一定收益。

青海海南州塔拉灘光伏園區板下種植耐旱牧草,植被覆蓋率從不足5%提高到80%,園區內引進了“光伏羊”模式,羊群啃食光伏板下的雜草,減少了人工除草成本,同時避免植被過高遮擋光伏板。當地牧民還可通過“光伏+牧業”模式,戶均年增收數萬元,光伏板、牧草、羊、農戶之間互相依靠,形成了良性迴圈。

無獨有偶,內蒙古庫布奇沙漠光伏項目區內,“藍色的海洋”蔚為壯觀。一邊是板下的植物和牧草頑強生長,一邊也發展了養殖業,並雇傭周邊牧民參與電站維護和養殖。

在這一過程中,耐乾旱、耐瘠薄、抗風沙的樹種、草種大量運用推廣,林草植被的配置更加科學;防沙治沙的方式也從傳統的人工轉向機械化、智慧化,壓沙固沙機械、灌木平茬機械,無人機飛播等得到廣泛應用。

這是一場全民的戰役

“風沙量減少了!”“颳風的天數也減少了!”“藍天也比以往要多了!”對於新疆群眾而言,防沙治沙效果非常直觀。

且末縣記錄了一組來自氣象部門的數據:治沙前綠地面積909.5平方公里,治沙後面積1330.5平方公里;治沙前沙塵暴16天,治沙後沙塵暴11天;揚沙天氣由治沙前的61天下降到37天,浮沉天由128天降至98天。

目前,新疆年平均沙塵暴天數每10年減少1.4天、揚沙天數每10年減少1.6天、浮塵天數每10年減少3.7天,400多萬畝農田不再受風沙侵害,生態環境持續改善。

在這場會戰中,從幹部到群眾每一個人都幹勁十足,他們有著愚公移山的豪情壯志、滾石上山的意志決心,克服重重困難,為沙漠增綠。

新疆發佈《關於深入推進“三北”工程建設全力打好塔克拉瑪幹沙漠邊緣阻擊戰的令》,將打好塔克拉瑪幹沙漠邊緣阻擊戰寫入自治區黨委1號文件和自治區《政府工作報告》。

兵團和地方加強聯動,推動跨區域聯防聯治,突破了行政界線之困,共同構建點線面結合、鎖邊無空白的生態防護網。

重要的是,群眾積極性高、參與度強,只為保護共同的家園。在且末縣,為阻擋沙漠西進侵蝕綠洲,自1998年成立縣級防風治沙站。並於同年3月啟動河東生態治沙工程,全面打響防風治沙“綠洲保衛戰”。20多年的時間,治沙站裏的工作人員每天只做一件事,就是治沙。

帕提古麗·亞森是2005年來到這裡工作的,也是第一批女治沙員。女生天生都愛美,但是選擇這項事業後,她將鮮艷的裙子收進了衣櫥,心愛的高跟鞋也放進了鞋櫃,工作的場景多是風吹日曬,因此皮膚也開始變得黝黑,不少人稱她為“黑玫瑰”。

初來這裡工作確實落差很大,帕提古麗·亞森既懂電腦,又精通維吾爾族語言和漢語,在縣城來説,自身條件是相當不錯了。“本以為會做類似測繪這樣專業的事情,沒想到就是帶著一把鐵鍬和鐮刀,天天跟農民一樣幹活,幹了幾個月就不想幹了。”

前期磕磕絆絆,最終帕提古麗·亞森還是沒有放棄,都因爸爸的那句:“有了治沙站,我們的縣城就有救了!”爸爸的叮囑始終迴響在她的耳邊,鼓勵著她在風沙中前行,“既然一生就幹一件事,那就要把它幹好!”她説。

于田縣庫勒艾日克村的村民古麗見尼提·阿吾裏孜,去年3月開始參與到防沙治沙這項工作中,她每天早上8點半左右出發,騎著電瓶車到鎖邊“合龍”點上,7~8公里的路程因為路暢通了,20多分鐘就能夠到達,當地的幹部帶著群眾從早幹到晚,一天只吃一頓飯。“即使每天干十多個小時,吃的都是土,我們也會努力去做好這件事情。”她表示。

沙區幹部群眾積極投身防沙治沙事業,為新時代防沙治沙提供了不竭的精神動力。除了當地幹部群眾的戮力一心,還有來自全國各地社會力量的參與。

2024年,中鐵建、中電建、中廣核、國電投、三峽集團、新華水電、新疆中煤、中南院華潤新能源等一批大型央企、國企參與了新疆的光伏治沙項目。

為積極響應東西部協作戰略,唐山自對口援疆工作以來,唐山農發集團于2023年10月16日在且末縣註冊成立唐農萬物(且末)生態科技有限公司,通過發揮資金、人才、技術、設備等方面優勢,旨在探索總結援疆治沙新模式,在開發建設、種植管理、平衡收益、研發推廣等方面為企業參與治沙總結經驗。規劃治理面積5000畝,現在已完成種植800畝,今年計劃完成種植4200畝,用來種植沙棘、蛋白桑等樹種。

政策、資金、科技也都在向防沙治沙聚焦,形成防沙治沙“一盤棋”“一股繩”的強大合力。

新疆是乾旱半乾旱典型灌溉林區,為解決好水的問題,國家發改委、國家林草局制定支援新疆將植樹造林配套的滴灌設施納入補助範圍的特殊政策。

2024年國家下達新疆“三北”六期項目24個,下達資金達13.53億元。新疆每年安排10億元專項資金用於新增的防沙治沙項目,以先幹後補、幹好再補、以獎代補等方式支援防沙治沙鎖邊工程。

防沙治沙難度大,“卡脖子”問題如何解決?新疆出臺了《支援塔克拉瑪幹沙漠邊緣阻擊戰的九條措施》,九條措施強化了夏季汛期洪水資源化利用和微鹹水的科學利用,解決了治沙用水之難,有效保障了阻擊戰生態用水。加大政策支援力度,明確治理國有沙化土地可享有70年土地使用權,突破了政策之限。

2022年,國家林草局公佈全國第六次荒漠化和沙化監測結果,新疆荒漠化土地減少1955.7平方公里、沙化土地減少242.8平方公里,首次出現沙化面積由增到減的拐點,結束了全國唯一沙化土地擴張省區的歷史。

河西走廊—塔克拉瑪幹沙漠邊緣阻擊戰是“三北”工程三大標誌性戰役之一,除此之外,還有科爾沁和渾善達克沙地殲滅戰、黃河“幾字彎”攻堅戰,各地協同配合,形成了攻堅合力。

人與沙相伴而行

沙漠很大,打好塔克拉瑪幹沙漠邊緣阻擊戰,目的是希望沙漠不再蔓延,阻沙護路、阻沙護城。它並不是殲滅戰,我們也將長期與沙漠共存,各地也將沙漠與富民産業相結合。

今年春晚,兩位來自於田縣的小姑娘阿依沙·買吐地和阿米娜·買吐地給主持人尼格買提送上了一罐正宗的于田沙漠玫瑰,這份禮物也是于田縣沙産業發展的代表之一。

“以前到處都是沙漠,現在都是玫瑰,變成了美麗的風景,前來旅遊的也變多了,農家樂也火了起來。”奧依託格拉克鄉蘭幹吾斯塘村村民買哈撲司汗·買提玉素甫是兩位孩子的媽媽,去年她也開始嘗試種植50畝的沙漠玫瑰,因為不僅花開時間長收益好,還能改善生態環境。

沙漠玫瑰在於田縣已有2000多年的種植歷史,現有栽培面積4.85萬畝,是世界公認出油率最高、香型最佳的玫瑰品種。目前,帶動全縣2800多戶農戶增收致富,依託當地龍頭企業,于田沙漠玫瑰現已開發出花醬、花茶、純露、精油等一系列優質産品,同時加大産品研發和深加工力度,延長産業鏈和價值鏈,不斷提升産品附加值。

于田沙漠玫瑰在春晚的亮相,讓買哈撲司汗·買提玉素甫對沙漠玫瑰未來發展充滿更多期待:“以前大家提到和田可能想的是沙漠,以後應該就能想起我們的沙漠玫瑰!”她憧憬著。

雖然不少群眾都是主動投身防沙治沙工作,但若能從中取得收益,才更具可持續性。

在且末,則大力發展以肉蓯蓉為主的沙産業,把沙漠化治理與經濟發展有機結合,形成規模化種植、加工、銷售為一體的産業鏈。同時,還依託塔克拉瑪幹沙漠自然景觀,積極發展沙漠旅遊業。

一支退役軍人懷著熱愛邊疆、紮根邊疆、建設邊疆的熱情,先後投入2300萬元在且末縣河東生態治沙基地種植梭梭、胡楊、文冠果、四翅濱藜等500萬株,完成1.1萬畝沙漠綠植,並在林下接種肉蓯蓉8000畝,2024年收穫新鮮大蕓650噸,産值600余萬元,初步實現了生態效益、社會效益、經濟效益多贏。

2024年,在新疆的沙化土地上,農民種植了特色林果、肉蓯蓉、沙漠玫瑰、中草藥、羅布麻等特色經濟作物624萬畝,産值301.82億元,實現治沙又致富。

沙地再怎麼改本質也還是沙地,當這些特色經濟作物被種下,也就種下了“綠色果”和“致富果”,40多年時間,治沙工作實現了從“沙進人退”到“綠進沙退”再到“人沙和諧”的巨大轉變。

近年來,我國防沙治沙工作成效顯著,走出了一條符合自然規律、符合國情的中國特色防沙治沙道路,也在全球率先實現土地退化“零增長”、荒漠化和沙化土地“雙縮減”。

一系列規劃、制度方案相繼出臺,對防沙治沙工作作出科學安排和週密部署,形成日臻完善的工作體系;構建起了完備高效的防沙治沙法治體系,相關執法力度不斷增強;“三北”防護林體系建設、退耕還林還草、京津風沙源治理、沙化土地封禁保護修復等一批重點工程的實施,讓沙區生態持續好轉……

不僅如此,中國防沙治沙的“智慧”還走出了國門。聯合國防治荒漠化公約秘書處兩次授予我國“防治荒漠化傑出貢獻獎”,稱讚“世界荒漠化防治看中國”。未來,更多高效可持續的治沙方式也將在需要的地方煥發新活力。

作者:農民日報·中國農網記者 楊夢帆 文/圖