守護敦煌的段文傑

發佈時間:2024-09-23 17:05:23 | 來源:光明日報 | 作者: | 責任編輯:孫玥

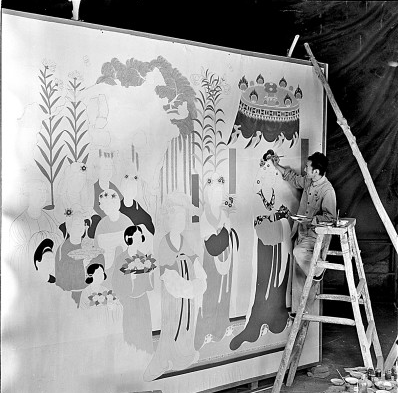

1959年,段文傑在臨摹“都督夫人禮佛圖”。

學人小傳

段文傑(1917—2011),四川綿陽人。敦煌學家。1945年畢業于國立藝術專科學校,1946年到敦煌藝術研究所工作,歷任考古組代組長、美術組組長。1980年任敦煌文物研究所第一副所長並主持工作,1982年任所長、研究員。1983年任中國敦煌吐魯番學會副會長。1984年任敦煌研究院院長,1998年任名譽院長。主編《敦煌石窟藝術》(22卷)、《中國敦煌壁畫全集》(11卷)等,著有《敦煌石窟藝術論集》《敦煌石窟藝術研究》等。

説到敦煌,常書鴻、段文傑和樊錦詩是無法繞開的。作為學者的段文傑,在敦煌壁畫臨摹和敦煌藝術研究方面成就突出,“是敦煌藝術研究的集大成者”,被譽為“敦煌藝術導師”“敦煌學研究的領軍學者”。

我們將段文傑稱為“敦煌的開拓者”,是與常書鴻的“敦煌守護神”相對應的。常書鴻在艱難困苦的條件下堅守敦煌、保護敦煌,使其免遭破壞。段文傑則是新時期敦煌的開拓者。他作為敦煌研究院負責人,為敦煌石窟的保護殫精竭慮,為敦煌研究走向世界作出了巨大貢獻,同時還創辦《敦煌研究》期刊,創建中國敦煌石窟保護研究基金會,為敦煌學研究培養人才和工作團隊,這些都是新領域的開拓。可以説,如果沒有段文傑堅忍不拔的開拓,就沒有敦煌研究院的今天。

像一頭餓牛闖進了菜園子

段文傑是四川人,1917年8月23日出生在綿陽松埡鄉(今松埡鎮),其父是鹽務局的一名小職員。由於鹽務工作流動性大,從七八歲開始,段文傑就與母親隨父親流動居住,在不同的地方完成了中小學學業。

由於抗戰的爆發,北平的許多學校南遷,除了北大、清華、南開闔組西南聯大,北平師範大學、北平研究院等合組西北聯合大學外,其他學校也採取各種辦法離開北平。北平藝術專科學校先遷到江西廬山牯嶺,後又遷到湖南沅陵,杭州藝術專科學校也遷到了沅陵。1938年,北平藝術專科學校和杭州藝術專科學校合併為“國立藝術專科學校”,遷至雲南昆明,1940年再遷重慶。

國立藝專遷到重慶後,開始在成都招生,段文傑以優異的成績考入藝專。由於各方面都很優秀,他被推選為班長。全班共60人,分為國畫、西畫、雕塑和應用美術四個科,段文傑在國畫科。

當時國立藝專國畫科的老師,以山水花鳥畫為主,只有一位講師教人物畫,擅長的是清代費曉樓一派宮廷侍女畫。段文傑説:“這種脫離現實的封建美人,在我的審美感情上無法接受。在日本侵略者強佔我國領土,企圖亡我民族,飛機炸彈盤旋頭上的生死存亡時刻,這種繪畫方式,怎能表達我國人民的精神面貌?這種審美情趣和繪畫技法,也難以表達激昂向上的創作激情。”正在段文傑苦惱之時,趙望雲等畫家在重慶舉辦了抗戰畫展,段文傑看後“心情十分激動”,認為“這應該是我要走的繪畫道路”。他隨後又于1943年、1944年看了王子云、張大千在重慶的敦煌展。“看了王子云和張大千臨摹的敦煌壁畫,使我初步領略了敦煌壁畫的風采。但據説敦煌莫高窟有好幾百個洞,壁畫和彩塑的數量極多,王子云、張大千所臨摹的也只不過其中很少一部分而已,那麼其他的壁畫又是什麼樣子呢?這是引起我注意的問題。”段文傑想到“應當到敦煌去實地考察一番”,“後來我終於決定,從學校畢業後一定要到敦煌去一趟,向石窟藝術學習,以彌補在人物畫方面的不足”。

1945年7月,段文傑從國立藝專一畢業,就準備奔赴敦煌。到了綿陽後,他想先回家看看,恰巧有一輛貨車要去劍閣,來不及與家人告別,就直接坐此便車前往。斷斷續續走了好多天,8月中旬才到蘭州。到蘭州不久,抗戰勝利,“我當時正準備去敦煌,忽聽傳言説國立敦煌藝術研究所已撤銷,現有人員都要離開那裏”。不久,常書鴻一家也到了蘭州,段文傑向常書鴻表達了去敦煌的願望。常書鴻對段文傑説,現在有人要撤銷國立敦煌藝術研究所,我這次就是要到教育部落實一下……你不如在蘭州等候消息,等我回來再一起到敦煌去。

段文傑在蘭州一邊幹零活一邊等待。在蘭州住了近一年,他等來了敦煌藝術研究所還要繼續辦的消息,常書鴻也從重慶返回,他們一起從蘭州向敦煌出發,于1946年中秋前夕到達莫高窟。

到達敦煌莫高窟後,段文傑迫不及待地鑽進洞窟,只覺得琳瑯滿目、豐富多彩。他從來沒有看到過這麼多的古代壁畫原作,一口氣看了幾十個洞窟,受到極大震動。他説:“我真好像一頭餓牛闖進了菜園子,飽餐了一頓。”受到敦煌藝術的強烈感召,段文傑決心在莫高窟長期堅守下去。

從此,段文傑與敦煌石窟結下了長達65年的不解之緣。

段文傑加入敦煌藝術研究所以後,所長常書鴻指派他擔任考古組代組長。1950年,段文傑任美術組組長,並在常書鴻外出時代理所長職責。1958年蘭州藝術學院成立,常書鴻任院長。據1947年到敦煌的孫儒僩先生説:由於常書鴻長期不在敦煌文物研究所,“段文傑先生實際上就是敦煌研究的帶頭人”。

曾幾何時,段文傑到敦煌農村勞動。這一時期,他不僅要承擔很多重體力勞動,還要照顧有病的夫人龍時英,艱辛無比。就是在這種艱難困苦的境況下,他仍然沒有倒下,所裏的工作主要“還是靠段先生支撐著”。如莫高窟第285窟、第217窟、榆林窟第25窟等洞窟的原大複製臨摹,都是段文傑在逆境中帶領大家完成的,但他完成的臨本和文章卻不能署自己的名字。段文傑在回憶錄中説:“用什麼名義發表由所領導定奪,有時用敦煌文物研究所的名義,有時乾脆挂上其他人的大名。217窟《觀無量壽經變》主要是我臨摹的,但署名時卻挂上了另一人的名字。”

因為有寬廣的胸懷,段先生不僅能忍辱負重,而且還是當時研究所業務方面的靈魂人物。他不顧個人得失,帶領大家從事敦煌藝術臨摹和敦煌學研究,為此後研究所的科研工作打下了良好基礎,成為敦煌事業的開拓者。

“臨摹學”的開創者

段文傑擔任敦煌藝術研究所代理考古組長後,“主要負責臨摹和石窟編號、內容調查、石窟測量等工作”。他對參加臨摹的同事説,臨摹過程中一定要注意保護壁畫和彩塑,“有損於壁畫原作的臨摹方法,我們必須改變。如用透明紙蒙在洞窟原作上進行臨摹的所謂‘印稿法’,人的手和筆隔著一層薄薄的紙在壁畫原作上按來按去,劃來劃去,必然對壁畫造成傷害。這種‘印稿法’絕對不能再使用,只能用寫生的辦法進行臨摹……對臨摹的作品一定要注意忠於原作,不能用現代人的造型觀點和審美觀念去隨意改動古代壁畫上的原貌。我們的臨本是要給人看的,要讓人家看到真實的敦煌壁畫是什麼樣子。”

從1946年至1957年的十餘年,是段先生壁畫臨摹的黃金時期。他主要的臨摹作品如莫高窟第130窟的“都督夫人禮佛圖”、第158窟的“各國王子舉哀圖”、第217窟北壁的“觀無量壽經變”、榆林窟第25窟的“觀無量壽經變”等,都是這一時期完成的。尤其是“都督夫人禮佛圖”,採用了復原臨摹的方法,成為“臨本中的典範之作”,代表了敦煌壁畫臨摹的最高水準。

“都督夫人禮佛圖”是莫高窟第130窟進口處甬道南壁的一幅大型唐代壁畫,畫面高3.12米,寬3.42米。宋或西夏時,有人在此畫上面抹泥覆蓋後重新繪畫。1942年張大千在敦煌時,無意中將上層壁畫剝離,使盛唐時期的這幅“都督夫人禮佛圖”顯露出來。

“都督夫人禮佛圖”剛剝出來時,畫面比較清楚,色彩絢麗奪目,後來壁畫開始脫落,色彩褪變。為了留存這幅有重要價值的壁畫,段文傑先生決心臨摹這幅畫。但當時壁畫的形象已經看不清楚了,無法臨摹。要保存原作,只有復原,把形象和色彩恢復到此畫初成的天寶年間的面貌。復原臨摹的要求很高,必須實事求是,要有歷史依據,不能隨意添補或減少畫面內容。這幅畫共有十二個人物,經過歷史的風雨後,有的面相不全,有的衣服層次不清,有的頭髮殘缺,這樣就沒有了復原的依據。但段先生沒有放棄,而是花了很大的功夫,“在八平方米斑駁模糊的墻面上去尋找形象”,對畫面形象不清楚的地方,在唐代墓室壁畫等保存完整的畫面中找出根據,再經過反覆考證後將其補全,尤其是對其中的服飾作了專門考證。他“掌握了盛唐仕女畫的臉面、頭飾、衣裙、帔帛、鞋履等等形狀和色彩,把殘缺不全的形象完整起來”,然後又“查閱了歷史、美術史、服裝史、輿服志和唐人詩詞”等,“搞清了這一切的歷史依據”,從而提高了臨本的藝術性和科學性。正如1952年到敦煌文物研究所工作的關友惠所説,“都督夫人禮佛圖”在當時只有段先生有能力復原畫出,因為段先生功底深厚,“他的線描技法有活力、有韻味,造型有生氣,不板、不滯”。

20世紀50年代,“都督夫人禮佛圖”就比較模糊了,21世紀初已經完全模糊了。如果不是因為段文傑先生用復原臨摹的方式將其保存下來,這樣珍貴的文化寶藏就永遠消失了。

段先生臨摹壁畫的原則是:一要對得起古人,二要對得起觀眾。其目的是準確地反映古代匠師的藝術成就,讓現代觀眾感受到傳統的精彩。有人曾經問段文傑:“你臨摹得最多,速度又快,有什麼訣竅?”段文傑回答道:“哪來的什麼竅門,只不過是要多花些精力和時間去研究琢磨而已。對一幅要臨摹的畫,首先要把他的主題內容搞明白,還要把握好此畫的構圖全局。對畫面風格的時代特徵要做到心中有數,線描運筆要沉穩有力,一氣呵成。色彩暈染要豐潤雅致,注意層次變化。人物神態的刻畫要注意面部表情和身姿動態變化。把握了這些重要的關節點,就容易畫好了。”這既是段文傑能夠成為一代臨摹大師的訣竅,也是所有人幹好本職工作、成為某一方面專家的不二法門。

段先生不僅自己臨摹,而且還鼓勵同事們共同臨摹。樊錦詩説:“段先生為提高敦煌藝術研究所的整體臨摹水準,毫無保留地把自己全部經驗介紹給剛到敦煌石窟的青年畫家們,然後讓他們到洞窟裏去實際操作,大家也完全接受並按照段先生的敦煌石窟壁畫臨摹經驗,很快就掌握了敦煌壁畫臨摹的要點。”李其瓊、關友惠等先生都是在段文傑的指導下進行臨摹的。李其瓊説,1952年我們到敦煌時,都不了解敦煌壁畫,更沒有學習過臨摹,段先生就教我們從描線開始訓練,白天工作,晚上練習,“研究所裏壁畫臨摹品質的提高,是他付出了努力”,“我始終認為他是我的老師”,“現在有很多攝影科技的成果,但是偏色的問題不能解決,而臨摹就可以基本達到色彩與形象的準確,而且表面的塵土在繪畫中是可以去掉的”。關友惠指出,用臨摹品外出展覽,不會損壞原壁,起到保護文物的作用,而且可以宣傳敦煌,使大家了解敦煌藝術的輝煌。20世紀四五十年代,在南京、北京舉辦的幾次展覽,影響都很大。段文傑也強調説:“臨摹的目的就是複製文物,移植壁畫。臨本既是保護的副本又是流傳的手段,是向國內外宣揚敦煌壁畫藝術的媒介。”

樊錦詩説,段文傑“為敦煌藝術的臨摹和研究奉獻了一生”,“他的臨摹作品達到了得心應手、形神兼備的地步,並總結出客觀臨摹、整理臨摹、復原臨摹的方法,無私傳授給大家,提高了研究所臨摹的整體水準”。

段文傑先生是敦煌壁畫臨摹事業的開創者之一,也是臨摹敦煌壁畫最多的藝術家,先後獨立或合作臨摹380余幅。他的臨本技藝純熟,形神兼備,代表了敦煌壁畫臨摹的最高水準。他主導並與同事合作完成整窟臨摹的莫高窟第285窟、榆林窟第25窟,成為敦煌壁畫臨摹的標桿。

段文傑説:“我臨摹了一輩子,但我深感臨摹之不易,因為它是一門學問。”他不僅是敦煌壁畫臨摹事業的開創者,而且還將臨摹提升到理論的高度,撰寫了《談臨摹敦煌壁畫的一點體會》《臨摹是一門學問》《談敦煌壁畫臨摹中的白描畫稿》《試論敦煌壁畫的傳神藝術》《敦煌壁畫中的衣冠服飾》等學術論文。在這些論文中,段文傑通過自己的臨摹實踐,對前人不曾留意的“臨摹學”進行了探討。他認為,臨摹是一樁嚴肅而複雜的藝術勞動,要體現原壁畫精神,必須進行一系列臨摹研究工作,即了解臨摹對象、辨別各時代壁畫的風格特徵、摸清各時代壁畫製作的程式和方法。他還總結了臨摹敦煌壁畫要過的“三關”,即線描關、色彩關和傳神關。其中,傳神最為重要,就是要對所臨摹的對象有思想感情,賦予藝術形象以生命。

段文傑關於敦煌壁畫臨摹的總結,初步呈現了“臨摹學”的影跡輪廓。當然,“臨摹學”的學科建設還任重道遠,需要進一步深化、發展。

為奪回敦煌學中心而奮鬥

1981年4月8日至5月23日,日本著名敦煌學家藤枝晃在南開大學歷史系作了《敦煌學導論》的專題講座。在赴敦煌參觀路過蘭州時,他于1981年5月26日在西北師範學院(今西北師範大學)作了《現階段敦煌學》的學術演講。就是在這次的演講中,藤枝晃講到:我的朋友吳廷璆説“敦煌在中國,敦煌學在外國”。因為藤枝晃是用日文演講,所講內容也基本上是對日本敦煌學研究情況的介紹,所以給人的感覺就是“敦煌在中國,敦煌學在日本”。

雖然“敦煌在中國,敦煌學在日本”之説是一個誤傳,但確實反映了當時我國敦煌學研究的真實狀況。20世紀80年代初,我國的敦煌學研究剛剛復蘇,有些領域才開始起步,有些領域甚至沒有學者涉足,整體水準確實比較落後。這一誤傳激發了國人的愛國熱情,學界決心改變我國敦煌學研究的落後狀態。作為敦煌文物研究所負責人的段文傑,更加認為肩上的擔子沉重、責任重大。

據段文傑自述,他當時考慮最多的就是如何推動敦煌學研究工作向前發展。當時,“國際敦煌學方興未艾,而中國大陸則是十多年的空白。無怪乎一位日本學者發出了‘敦煌在中國,研究在外國’的斷言。這種言論的流傳,使我們這些身處中國專業研究機構的研究人員無不感到自尊心受挫。”

1982年6月30日段文傑給教育部寫信,商談敦煌學會的籌備工作:“對於成立敦煌學會,調動各方面的力量,把敦煌學的研究搞起來,以改變‘敦煌在中國,研究在外國’的不光彩的局面,這是我們共同的願望。”

在中國敦煌吐魯番學會成立大會暨1983年全國敦煌學術討論會上,段文傑在大會發言中説:我們一定能夠“扭轉‘敦煌在中國,研究在外國’的落後局面”,“我們堅信……經過不太長的時間,一定會豪邁地向世界宣告:敦煌在中國,敦煌學研究的中心也在中國;我們中華各族兒女既是中華民族文化的創造者,也是中華民族文化的研究者和繼承者。”

1984年,甘肅省委決定,將敦煌文物研究所升格為敦煌研究院,段文傑任院長。在敦煌研究院成立大會上,段文傑説:“我們要把‘敦煌在中國,研究在外國’的言論看成特殊的鞭策,特殊的動力。我相信經過我們的努力,這種狀況一定會改變,被動的局面一定會扭轉。我們要以堅實有力的步伐,邁入國際敦煌學研究的先進行列。”

為了“扭轉‘敦煌在中國,研究在外國’的落後局面”,段文傑帶領同事們做了許多扎紮實實的工作,使敦煌研究院成為國際敦煌學研究的一個重要中心。

短短幾年時間,在以段文傑等先生為代表的老一代敦煌學家帶領下,中青年學者共同努力,我國的敦煌學研究就取得了巨大成績,得到國際學界的認可和好評。

1987年9月,“敦煌石窟研究國際討論會”在敦煌莫高窟召開。這是敦煌學發源地第一次舉辦重要學術會議。段文傑先生曾自豪地説,“過去八十年的敦煌學研究,徘徊在歐亞之間,巴黎、倫敦、東京曾舉行多次學術討論會,發表了許多論文”,“今天我國敦煌學蓬勃發展,欣欣向榮……特別是1987年的敦煌石窟研究國際討論會在敦煌莫高窟召開,這意味著八十年前出走的敦煌學已經回歸故里”。

我國敦煌學界的共同努力,徹底改變了中國敦煌學研究的落後狀態。在敦煌學研究的許多方面,中國學者都取得了重要的成績,甚至站在了國際學術前沿。現在,一些重要的國際學術研討會,如果沒有中國學者參與,其權威性肯定會打折扣。我們完全可以説:敦煌在中國,敦煌學在世界,也在中國。

竭力培養敦煌學人才

段文傑先生1980年主持敦煌文物研究所的工作後,恰遇改革開放的大好時機,敦煌保護和敦煌學研究,受到政府和社會各界的高度關注。敦煌文物研究所和全國許多文博單位一樣,急需保護和研究人才。當時還沒有應屆大學畢業生,1981年2月,敦煌文物研究所在《光明日報》刊登《徵聘敦煌文物專業人員簡章》的廣告,在全國招聘敦煌學研究、外語翻譯人員及刊物編輯。應聘者雖然眾多,但最後成功到研究所工作的人只有十多位,如李正宇、梁尉英、汪泛舟、譚真、李崇峰、鄭念祖、林家平、黃家全等。為了這些入選者順利到崗工作,段先生從上到下聯繫,不斷奔波、努力。如李正宇1958年大學畢業後,在新疆的一所中學任教,他應聘入選後,當地不放人,“遷延年余,難以調動”。在段文傑先生的協調下,李正宇于1982年5月2日到莫高窟報到。

樊錦詩説:“段文傑先生特別重視培養人才,可以説是愛才如命,為培養人才想盡辦法,不惜投入。”由於敦煌地處西北戈壁,條件艱苦,引進人才、留住人才都遇到很多困難。在這種背景下,段先生痛下決心,要自己培養人才,並制定了具體辦法:“高中畢業的送出去進修大專、大學;大專、大學畢業的鼓勵攻讀研究生;缺外語的送出去學習外語;選送學有所成的專業人員出國深造等。”在段先生任期內,全院有百餘人經過了各種培訓和大專院校培養,同時還培養每位講解員掌握一門外語。這在當時全國的文博單位都是絕無僅有的。

在派員到國內進修培養的同時,段文傑先生還將研究院的青年學者送到海外進行各種方式的培養。1990年春,李最雄通過東京藝術大學的博士論文答辯,成為我國第一位獲文物保護科學博士的學者。次年,敦煌研究院為他在莫高窟舉行了隆重的學位授予儀式。

樊錦詩總結説:“長期以來,無論經費多麼緊張,段先生對人才的培養從來沒有中斷過。”“在段先生任期內,先後有近60人赴日本、義大利、加拿大、美國等國家學習深造……數人取得碩士、博士學位”。

早期的招聘、送出去進修等辦法,解決了保護和研究隊伍的燃眉之急。20世紀七八十年代之交,在敦煌學方興未艾時,敦煌文物研究所的專家就多次應邀到蘭州大學、西北師範學院講座,向青年學子介紹敦煌學。當研究生招生和培養制度完善後,段文傑先生更是勇立潮頭,積極與高校合作培養研究生。1998年,敦煌研究院與蘭州大學聯合申報獲批全國第一個敦煌學博士點。1999年,雙方共建首批教育部人文社會科學重點研究基地蘭州大學敦煌學研究所,研究院多位專家受聘為蘭州大學博士生導師。目前,蘭州大學已培養190余名敦煌學博士研究生、330余名敦煌學碩士研究生。這些畢業生中,現在有20多位博士、10多位碩士在研究院工作。他們是敦煌研究院發展的生力軍,許多人已經成為研究院的學術帶頭人和科研骨幹。

作為敦煌的開拓者,段文傑的貢獻是巨大的。正如樊錦詩所説:“段先生的一生,是為敦煌事業無私奉獻的一生。不論是他個人的壁畫臨摹、藝術研究還是領導全院同人進行保護、研究、弘揚的工作,他都在不斷開拓創新,推動敦煌事業不斷向前發展。段先生以他的一生詮釋了‘堅守大漠、甘於奉獻、勇於擔當、開拓進取’的莫高精神。”

我們相信:“敦煌的開拓者”段文傑,會與“敦煌守護神”常書鴻、“敦煌的女兒”樊錦詩一樣載入史冊。

(作者:劉進寶,係浙江大學歷史學院教授、中國敦煌吐魯番學會副會長)

本版圖片均由作者提供