四川瀘州:走進紅色歷史 思政教育更鮮活

發佈時間:2024-06-25 13:27:45 | 來源:四川日報 | 作者:杜傑 | 責任編輯:蔡得軍近日,由國家檔案局辦公室指導,省檔案館、團省委聯合主辦的四川省“萬檔思政”活動啟動儀式在瀘州市舉行。活動發佈了全省首批“萬檔思政”精品課程名單,瀘州《傳承酒城歷史賡續時代文脈》課程入選。當天,瀘州還進行了思政課展演及培訓。這場省級活動落戶瀘州,得益於瀘州精心開發紅色檔案等思政課程,構建“檔案+思政+場景+教學”新模式,將檔案故事與藝術表達相結合,創新展示思政課的特色與活力。

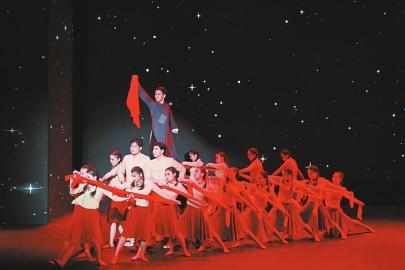

瀘州市舉行“本土紅色文化師生演”思政課展演活動。

當前,一系列形式新穎的思政課正在瀘州各地如火如荼地開展。如何讓青少年愛上思政課?“新時代思政課的改進與創新,需要紅色文化的深度融入。”在瀘州市委宣傳部宣傳教育科科長張希孟看來,堅持紅色文化育人的教育理念,將本土紅色文化深度融入思政課教學,是瀘州的“妙招”。

整理

用好紅色資源

“敘永縣烈士陵園有一座63名無名烈士的群體墓,這些烈士大多數是在中央紅軍長征途中路過敘永時犧牲的。”日前,中國軍視網《憶烽火》欄目播出了一期節目叫《敘永城的無名“外鄉人”》。瀘州各學校紛紛組織學生觀看,引導學生“不僅要緬懷和銘記烈士,更要從烈士們的犧牲精神中汲取前行力量”。

瀘州是一座激蕩家國情懷、厚植英雄基因的城市,境內入庫紅色遺址普查系統的紅色資源有520個,長征精神、抗美援朝精神、三線精神等都在瀘州本土紅色文化中有跡可循。“瀘州的紅色文化資源為思政課儲備了豐厚的教學素材、應用資源,是思政教育鮮活的教科書。”瀘州市委宣傳部副部長方聖明認為,將紅色資源融入思政課教學,有助於培育當代青少年的愛國情懷,形成正確的世界觀、人生觀、價值觀。

根據教育部等十部門聯合印發的《全面推進“大思政課”建設的工作方案》明確要求,瀘州將本土紅色資源與思政課有效結合,構建起“2+5+N”工作體系,形成由市委宣傳部、市委教育工委牽頭,市委黨史研究室、市文化廣電旅遊局、市文聯、團市委、市縣融媒體中心等5個職能部門各負其責,全市各級各類學校主體參與的工作格局,彼此之間溝通交流、互聯互通、協同育人。同時,瀘州實施紅色文化資源庫建設工程,充分挖掘、蒐集、整理紅色文化中的豐富素材和典型案例,整理編印《四渡赤水在古藺》等特色叢書10本,形成了本地紅色文化系列案例。

感受

播撒紅色種子

近日,敘永縣摩尼中學校“本土紅色文化師生演”創編劇目《絕密號譜》在校首演,再現了原紅軍司號長謝金澄堅守“失命不失譜,失譜必失命”的革命信念,保護紅軍絕密號譜的革命故事。“這部劇目由我校師生原創。”摩尼中學校長王國紅介紹,去年瀘州市“本土紅色文化師生演”思政課品牌建設啟動後,學校師生展開討論,創編劇目《絕密號譜》的念頭由此萌生。歷經一年創作打磨,該劇最終成功上演。

如何將瀘州本土紅色文化融入思政課,給學生心靈播撒紅色種子?瀘州在探索實踐中給出了答案:創新學校思政課學習教育形式,組織開展“本土紅色文化師生演”思政課品牌建設。張希孟介紹,“本土紅色文化師生演”以學生為主體、老師為主導,採用“收集資料—編輯創作—情景演繹”的教學組織方式,通過劇目表演引導師生“身臨其境”學習紅色文化,實現了本土紅色文化與思政課堂的有機融合。目前,全市各類學校已編排紅色劇目等50余個,展演700余場次,覆蓋學校200余所、受眾20余萬人次。

當前,瀘州已在瀘州職業技術學院、瀘州二中、瀘縣城東小學等10所大中小學校進行試點,圍繞成熟的紅色劇本,組織師生參與編排和展演。在試點工作的基礎上,重點打造“本土紅色文化師生演”思政課品牌建設示範學校62所,各示範學校以班為單位,至少排演1件紅色作品,由本校本班師生演出,讓紅色種子播撒在每一個學生心中。

激勵

擔當紅色使命

日前,瀘州市納溪區江南職業中學的學生在老師的組織下,走出校園,徒步到護國公園,參觀護國戰爭棉花坡戰役戰壕遺址。學校退休教師、老黨員牟亞林現場給學生講解棉花坡戰役的背景、經過和意義,激勵學生發揚“樹立理想、勇於受挫、敢於擔當”的精神。

好的思政課,不能停留在理論説教上,而是應該“行走”起來。瀘州創新將革命遺址、珍貴文物、革命故事轉化為思政課的育人場域和鮮活教材,努力把思政課搬進“第一現場”:每年清明組織學生到烈士陵園掃墓,用紅色文化資源教育和引導學生;與紅色紀念館、博物館建立合作機制,打造“場館裏的思政課”,形成學校小課堂和社會大課堂協同育人的格局;充分運用新媒體技術、數字影像等新技術,開發《四渡赤水出奇兵》等特色課程19個,創編《四渡赤水在太平》等大型情景劇,創新設立“重走一次長征路”等“十個一”特色教學活動,擴展和延伸思政課教學的豐富內涵和深度……

“形式多樣的思政課備受學生的喜愛和讚譽。”張希孟表示,希望在潛移默化的熏陶和指引下,讓青少年認識到時代新人的責任和擔當,主動爭做本土紅色文化的宣傳者、傳承者和踐行者。

(記者 杜傑)