雲南文山:以黨建引領基層治理能力提升觀察

發佈時間:2024-06-19 15:06:13 | 來源:雲南日報 | 作者:王世涵 張文峰 | 責任編輯:蔡得軍

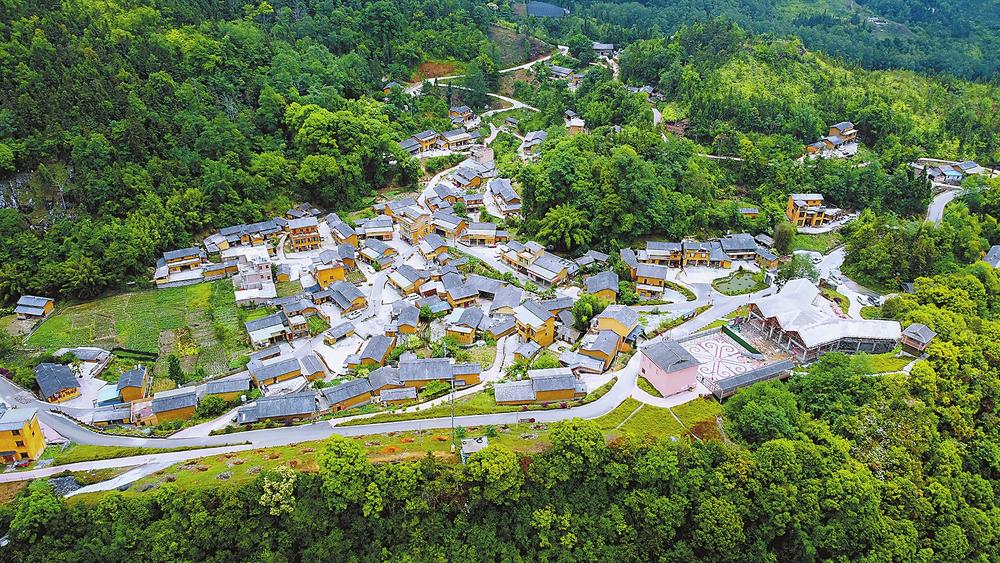

馬關縣羅家坪村。張文峰 攝

近年來,文山壯族苗族自治州貫徹落實雲南省黨建引領基層治理三年行動,以“基層治理一網兜”為抓手,持續深化黨建引領基層治理工作,在建強組織、破解難題、服務群眾等方面持續用力,探索建立黨建引領、政企聯動、多方參與、市場化運轉的社區治理模式,提升基層治理效能,高效化解群眾急難愁盼問題,著力構建共建共治共用的社會治理新格局。

織牢織密基層組織體系

步入西疇縣興街鎮東升村,一幅農村新風貌映入眼簾:統一風貌的民居錯落有致,平直的柏油路兩旁家家戶戶的庭院整潔乾淨,東升公社食堂裏廚師們忙碌著迎接即將到來的遊客。“過去的東升村,班子凝聚力差,一度連群眾會都開不了,更別説要發展了。”東升村黨支部書記、村委會主任駱瑞才回憶道,“群眾辦事找不到人,對幹部失去信任,基層黨組織力量不足,各項工作難以推進。”基層治理難度大、壓力大,而基層黨組織力量薄弱,東升村面臨的難題不是個例。

如何提升治理效能?文山州從建強基層黨組織入手,將黨的領導貫穿基層治理全過程,建立起州—縣(市)—鄉(鎮、街道)—村(居)黨組織四級聯動、縱向貫通的治理體制機制。同時,探索“黨建+網格化”治理模式,將黨建、綜治等各類網格整合為一張網,建成全科網格2.02萬個,選優5萬餘名基層幹部、村組幹部、小區物管、志願者等擔任網格長網格員,推行“四必到、五必訪”,網格長網格員每月入戶走訪超過8萬次,切實用“小網格”撬動“大治理”,不斷築牢基層黨組織基石。在東升村,按照網格優化原則,將網格調整劃分為7個,配備專職網格長7名,21名村小組長為輔助網格長,實現了網格精細化管理。

要發揮好組織的作用,人是關鍵。針對轄區黨支部和村組班子較弱的情況,東升村優化基層組織設置,重新選舉帶頭髮展能力強的能人擔任村裏的“領頭羊”,並進行嚴格考核,建立起了能上能下的動態管理機制。

一批能力強、熱心腸、群眾基礎好的人選成為村組幹部後,從群眾最關心的人居環境、經濟收入問題入手,借助鄉村振興示範創建有利契機,大力發展起紅色鄉村旅遊,探索“黨建引領+公司+合作社+農戶”的經營模式,建設東升公社食堂,發展稻蝦養殖等特色産業,僅達嘎村小組一年就實現村集體收入6萬餘元。當前,文山州把配強基層幹部隊伍力量作為突破點,全州實行“日常管理+年度考核”“鄉(鎮)考+群眾評”“雙述雙評”制度加強社區幹部精細化管理,激發基層黨員、幹部幹事創業活力。

合力有為破解治理難題

文山市泰康小區5組團李小林家的豆腐作坊裏,居民們手上做著活計,嘴邊嘮著家常。“在這裡住了6年,小區現在衛生、治安環境都大變樣了。”李小林感嘆道。

泰康小區是一個開放式老舊小區,新安社區轄泰康小區8個組團,共625戶2187人,人口流動大,業主組織性差,治理結構複雜,是文山市社區治理的“老大難”。“因為其開放性,難以引入物業公司進行規範化管理,街道社區能夠第一時間掌握群眾需求,但苦於力量有限許多問題也無法及時高效地解決。”新安社區黨委書記馬有秀説。

為破解治理難題,新安社區組織居民成立業主委員會,召開業主大會徵求群眾意見,聯動網格挂包單位和“五色”志願服務隊形成治理合力,並採取街道補一點、社區籌一點、企業捐一點、群眾出一點的“四個一點”籌集方式,深入推進泰康小區4、5、8、9組團公共花園提質改造。同時,以黨建引領為核,引導社會組織等多元力量下沉基層一線、形成合力,協助基層黨組織解決鄰里糾紛等問題,把矛盾化解在一線,居民幸福指數不斷攀升。

讓基層幹部難題有人解、幹事有人幫,變“單打獨鬥”為“合力攻堅”。文山州注重發揮黨總攬全局、協調各方的作用,深入推動實施“書記領辦”項目,加快構建以村(社)黨組織為領導核心,村(居)委會為主導,村(居)民為主體,村(居)務監督委員會、經濟合作社、物業公司、駐地單位、群眾團體、社會組織等共同參與的村(社)治理架構,形成一核多元、一體聯動、社會共治的基層治理格局。持續開展“街鄉吹哨、部門報到”實踐活動,街道、社區按程式吹響“紅色哨聲”,綜合執法隊、相關部門和在職黨員聞哨報到,多方共同推進社區治理循循向上。

群眾自治疏通“神經末梢”

破解基層治理“小馬拉大車”問題,發揮基層自治的基礎作用至關重要,這一點,在文山市炬隆萬商匯商圈得以突出體現。

“商圈經濟十分活躍,但治安環境複雜、安防力量薄弱、矛盾糾紛頻發,管理起來十分困難。”沙壩社區黨委書記、居委會主任陸和藹坦言,這一現象曾經讓商家、居民和社區街道都困擾不已。

2020年,開化街道在商圈成立網格黨支部,引導黨員商家帶頭吸納105戶企業商家組建炬隆萬商匯商圈治理聯盟委員會進行自治管理,探索出“黨建統領+示範引領+商圈自治+聯防聯控”的商圈治理新模式,組建商圈治理聯盟護衛隊,與轄區警力共建平安驛站,解決了治安難題。

“在這裡做生意8年了,現在治安事件少了,矛盾糾紛少了,衛生環境好了,生意也越來越好。”瀾庭KTV負責人李壽燈對商圈的變化深有體會。

在文山市大以古中天名郡小區,熱心黨員帶頭組成“紅管家”隊伍、志願服務隊,發動群眾積極參與,主動肩負起小區日常管理事務,形成了共建、共治、共用的治理格局。

今年73歲的老黨員李蘭英是居民信任的“紅管家”,哪有矛盾糾紛、有服務需求,她都會馬上記下,再與社區、物業溝通解決。“大家願意來找我,我也要能對得起大家的信任。”李蘭英説。

依託60余人的“紅管家”隊伍和5支志願服務隊,中天名郡小區聯合網格單位、小區黨支部、物委會、小區物業五方聯動,成立“紅色物業”理事會議事平臺,“‘紅管家’及時發現和掌握社情民意,大家再聚在一起議一議,大事小情基本上都能解決。”大以古社區工作人員祝春妮説。

文山州持續強化基層自治,建立起“物業行業黨委—街道黨工委—社區黨組織—小區(物業)黨支部—樓棟黨小組—黨員中心戶”六級治理架構,不斷健全推動社區治理向居民小區、樓門延伸,充分激發了廣大群眾參與基層治理的積極性。截至2023年,全州成立物業服務企業黨組織15個,業委會黨組織、黨建工作組77個,組建“紅色物業”15個,助推全州873個小區成立業委會767個、物委會106個,在全省率先實現100%全覆蓋。

今年以來,文山州創新開展黨建引領基層治理“治惠”社區建設試點工作,進一步健全社區治理體系、整合資源、增強能力,聚焦事關居民群眾切身利益的熱點、難點、堵點問題,帶動聯建單位、駐區組織、行業企業等多元主體參與治理,推動實現“共治——讓生活更美好”的目標。

(記者王世涵 張文峰)