中華文化視野下龜茲文化遺産保護傳承利用

發佈時間:2024-06-11 17:03:29 | 來源:中國網 | 作者: | 責任編輯:王玉梅

(石榴雲/新疆日報記者 銀璐 攝)

樂伎懷抱琵琶,飛天淩空起舞。從在北京舉辦的“穿越千年——龜茲石窟藝術展”,到廣州舉辦的“薈萃交融:古絲綢之路的龜茲石窟壁畫藝術展”,再到第二十屆中國(深圳)國際文化産業博覽交易會新疆展區,龜茲及其石窟藝術成為展示中華文明的精神標識和文化精髓的亮眼名片。

習近平總書記高度重視文化遺産保護,在親臨新疆視察時強調,要加強文物保護利用和文化遺産保護傳承,不斷擴大中華文化國際影響力,增強民族自豪感、文化自信心。

在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,在習近平文化思想科學指引下,新疆和全國一樣,文化遺産保護工作取得歷史性成就。特別是在深入挖掘龜茲文化等遺址蘊含的豐富內涵和多重價值上,我區紮實做好文物和文化遺産發掘保護、研究闡釋、活化利用等工作,切實發揮其在鑄牢中華民族共同體意識中的重要作用。

(蘇巴什佛寺遺址部分殘垣。石榴雲/新疆日報記者銀璐 攝)

綠洲城邦擔起安西都護府治所重任

坐落于天山南麓中部、塔裏木盆地北緣的新疆阿克蘇地區庫車市一帶古稱“龜茲”。在雄偉天山的庇祐、塔裏木河的滋養下,龜茲自漢代以來,成為中央政權有效治理西域的軍政重地。東西方文明在這裡交匯,各民族在這裡交往交流交融,今天,透過蔥郁綠洲、廣袤戈壁、延綿高山、不息流水間的龜茲流韻,人們可直觀、形象地體驗和感受中華民族悠久的歷史、燦爛的文明。

《漢書·西域傳》記載,“龜茲,王治延城,去長安七千四百八十里。戶六千九百七十,口八萬一千三百一十七……南與精絕、東南與且末、西南與杅彌、北與烏孫、西與姑墨接……東至都護治所烏壘城三百五十里。”漢代時龜茲是西域面積較大、人口最多的城邦,與西域都護府治所所在地烏壘城的距離不遠。

今天,在庫車市的皮朗村,有一座古代城址,它曾經是漢代的延城,唐代龜茲的中心伊羅盧城。這裡出土了很多漢至唐時期的錢幣和大量建築材料,包括有典型中原特徵的蓮花紋石柱礎、方磚、瓦當、筒瓦、板瓦等。

“故城周邊有沙卡烏吐爾、伊西哈拉吐爾、闊空拜孜吐爾、柯西吐爾等多個烽火臺遺址,這些唐代軍事設施的存在證明了這座古代城址在當時規模較大、位置重要。”新疆文物考古研究所研究館員吳勇説。

(庫車市友誼路磚室墓群。石榴雲/新疆日報記者銀璐 攝)

除了遺存的古代城址和軍事設施,在庫車市友誼路磚室墓群遺址中還有許多帶有典型中原喪葬形制和習俗的墓葬,專家判斷墓主人中既有當時接受中原文化影響的龜茲貴族,也有從中原來到龜茲參與屯田守邊的軍士。由此可以看出隨著中央政權對西域管轄的加強,中原文化對當地的影響也不斷加深。

西元640年,唐在交河城設安西都護府,管理西域地區軍政事務,管轄範圍最大時一度包括天山南北,跨過蔥嶺(今帕米爾高原)以西的廣大地區。後來,唐為穩固治理又將安西都護府(後改稱安西大都護府)遷到龜茲,並增設安西四鎮,即龜茲、焉耆、于闐、疏勒。安西都護府的設立為保障絲綢之路交通要道的通暢,鞏固唐時國家的西北邊防安全,起到了重要作用。

唐代之後,龜茲經歷政權與歸屬的更疊,但始終未曾放棄與歷代中原王朝聯絡,比如在宋代曾先後遣使向中央朝貢十數次。

從史書上出現龜茲的記載以來,都會提及這裡是資源富庶、商貿發達、人群往來密集的地方。龜茲所處的位置在天山山脈中段南麓的沖積平原,地形開闊,水資源豐富,有多條道路連接東西南北,因此成為絲綢之路上重要的商貿中心,雲集了來自各國的商人。他們把中原貨物通過河西走廊運到商品集散地龜茲,接著把貨物轉賣給聚集於此的各國商人,再經蔥嶺向西運往中亞、西亞、歐洲等地。

漢代中央政權在西域實行屯田前,龜茲已有一定規模的農業,在漢軍帶來更先進的牛耕技術、多樣的鐵制農具、水利灌溉技術後,這裡的農作物種類和産量得到極大豐富。《隋書·西域傳·龜茲》記載“土多稻粟菽麥”,《舊唐書·西戎傳·龜茲》記載“耕田畜牧為業……饒蒲萄酒,富室至數百碩”,《新唐書·西域傳·龜茲》記載“土宜麻、麥、粳稻、蒲陶”……

作為交通要道,龜茲大量飼養駱駝、馬、牛、驢、騾等牲畜,保障各地貨物運輸的便利以及唐守軍的需要。據史料記載,駐守安西都護府的軍隊有兩萬餘人,雖然有步兵和騎兵之分,但很多步兵也有馬用,從馬的供給量上可看出龜茲當時經濟狀況較好。

多元文化交流碰撞、兼收並蓄

自漢代起,漢語漢字作為官方語言文字在西域廣泛推行,使得各民族之間的溝通更便利、交流更順暢,也促進了當地經濟和文化的發展。

記錄漢代龜茲左將軍劉平國帶部下在交通要道修築關亭、關隘稽查行人商旅過程的《劉平國治關亭誦》石刻,全文用漢字書寫;龜茲鑄造的漢龜二體錢幣上兼有漢文、龜茲文的銘文;克孜爾石窟第222窟中有唐貞元十年(西元794年)的漢字題記;唐時大量中原僧侶來到西域,龜茲專門設置了漢文佛典譯場,不少佛教場所的僧人們都流行用漢語誦讀佛經。這些都表明中原文化對龜茲産生了深刻影響。

魏晉南北朝時期,民族大遷徙、大流動、大融合,促進了不同民族和地域文化的交流互動。處在東西方文明交匯點的龜茲,匯集著往來于絲綢之路上的商旅、使者、多種宗教的傳播者、從中原地區及其他地方遷居而來的各民族人群。多元文化在龜茲碰撞交流,兼收並蓄,逐漸形成以中原文化為主導、多種文化交融的特徵。

而龜茲也在這樣的歷史環境中孕育出了無數為中華文明寶庫注入活力與內涵的藝術瑰寶。

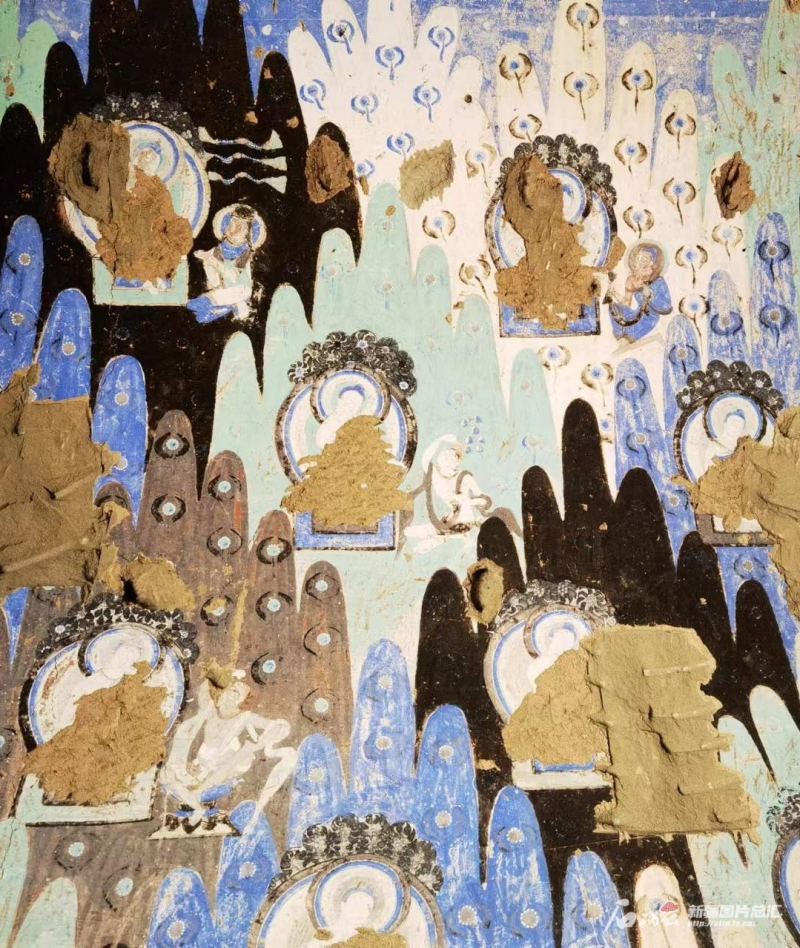

(克孜爾石窟壁畫。石榴雲/新疆日報記者銀璐 攝)

在世界文化遺産“絲綢之路:長安—天山廊道的路網”新疆境內的6處遺産地中,有3處都位於古代龜茲地區:一是展現漢至唐時期軍事防禦系統的克孜爾尕哈烽燧遺址,二是開鑿于西元3世紀末、年代早于敦煌莫高窟的克孜爾石窟,三是新疆保留至今規模最大、保存最完整的佛教建築群遺址蘇巴什佛寺遺址,它就是龜茲曾經最大的寺院——昭怙釐大寺。

以克孜爾石窟為代表的龜茲石窟群,是絲綢之路文明交流的成果,實證著新疆歷來是多種宗教並存的地區,交融共存是新疆宗教關係的主流。

“龜茲石窟現已經發現的有大小27處,共827個洞窟,這其中克孜爾石窟、克孜爾尕哈石窟、庫木吐喇石窟等都是非常有代表性的,它們對研究古代新疆地區的社會面貌、佛教在新疆的傳播、東西方文化交流等有重要價值。”新疆克孜爾石窟研究所副所長苗利輝説。

龜茲石窟藝術中包含的石窟建築、壁畫、造像等,受到了多元文化的滋養,犍陀羅藝術、中原佛教藝術、本地特色藝術交融匯聚,閃耀著佛教文化在新疆傳播、盛行的身影,對包括敦煌莫高窟在內的國內石窟藝術産生過深遠影響。

“壁畫的題材和內容並不僅限于講述佛教故事,也積極表現著古代社會民眾的生活、習俗,甚至是審美情趣和道德觀念,其中充滿中華優秀傳統文化的精華,比如自強不息、精進勤勉、信守承諾、奉獻犧牲等。”苗利輝認為,壁畫中的“鸚鵡捨身滅火”“大施抒海奪珠”“獅王捨身不失信”等都反映著當時人們正向的理念。

(克孜爾石窟壁畫。石榴雲/新疆日報記者銀璐 攝)

千年歲月流轉龜茲再展新顏

“龜茲壁畫中有豐富的歌舞藝術場景,這是對當時社會文化生活的記錄。”苗利輝説,在壁畫上可見的樂器有箜篌、琵琶、阮、鼓、簫等20多種,反映出當時龜茲樂的繁榮。

漢代以後,音樂舞蹈是西域與中原地區文化交流的亮點。漢解憂公主與烏孫王所生的女兒弟史就曾被母親送到中原學琴,弟史嫁給龜茲王絳賓後,又隨夫入朝接受皇帝頒賜印綬,待他們要返回龜茲時,漢宣帝專門“賜以車騎旗鼓,歌吹數十人”。

唐代宮廷樂創作吸納了大量來自西域的音樂元素,龜茲樂就是宮廷樂“十部樂”的四夷樂之首,隨著音樂的注入,樂器的融合也隨之形成,羌笛、嗩吶、曲頸琵琶等樂器的合奏曾讓長安樂迷嘆為觀止。

“東西千余裏,南北六百餘裏”“管弦伎樂,特善諸國”,玄奘在《大唐西域記》中用寥寥數筆,就描繪出龜茲是一座極具傳奇色彩的西域藝術之都。

樂舞不分離,在壁畫上記錄的龜茲舞約有十幾種,比如胡騰舞、胡旋舞、柘枝舞、模擬舞、碗舞、飄帶舞、鼓舞等。“壁畫中的樂伎、舞伎大都是邊奏邊舞,樂器往往既是舞蹈的伴奏,又是為舞蹈表演增色的道具。”新疆美術館典藏部主任殷傑説。

千年歲月流轉,“龜茲”二字雖已湮沒于歷史的更疊中,但這裡的文化記憶沒有被遺忘,而是由全體中華民族傳承。

(舞劇《五星出東方》中根據龜茲樂舞設計的“燈舞”舞段。石榴雲/新疆日報記者銀璐 攝)

今天,在“庫車”這個新名字下,在傳承中揚棄、在傳承中融合、在傳承中創新,龜茲文化不斷融入中國特色社會主義文化建設——

在獲得中宣部精神文明建設“五個一工程”優秀作品獎的舞劇《五星出東方》、大型音舞詩畫《掀起你的蓋頭來——新疆是個好地方》、大型沉浸式歌舞藝術演出《杏花之約絲路龜茲》中,龜茲樂舞以傳統的舞蹈姿態和現代的藝術表達,穿越千年,再展新顏,一次次贏得人們的驚呼與讚嘆;

新疆絲綢路粵貿行數字經濟研究院組織人工智慧及數字領域專家,進行智慧分析文創産品的研發方向,首創龜茲文化文創IP“龜茲寶寶”,讓“龜茲”以更年輕、更國潮、更卡通的形態呈現,通過市場化推動文化遺産走入大眾生活;

3月15日,《庫車歷史文化名城保護規劃(2023—2035)》正式對外發佈,未來十多年裏,庫車將在名城保護、民生設施改善、特色産業培育上持續發力,多層次、多渠道、多形式加強龜茲文化挖掘、研究闡釋和遺址保護利用……

日前,自治區黨委常委會召開會議,聽取龜茲片區文化遺産保護利用重點工作和有關方案彙報,強調要深刻認識加強龜茲片區文化遺産保護傳承利用的必要性和重要意義,將其作為新疆推進文化潤疆重點工程。

目前,自治區文物保護部門正持續對龜茲石窟本體做保護性加固和修繕,整治保護區域周邊的環境,做好石窟內壁畫、造像等文物的數字化採集和對外展示,充分挖掘、保護、傳承好龜茲文化精髓,更好發揮其在有形有感有效鑄牢中華民族共同體意識的新疆實踐中的作用,助推中華文化視野下的龜茲文化遺産保護傳承利用工作邁上新臺階。

(新疆日報 供稿)