源遠流長的甘肅民間歌謠

發佈時間:2024-05-16 16:39:45 | 來源:甘肅日報 | 作者:戚曉萍 | 責任編輯:盧曉茜

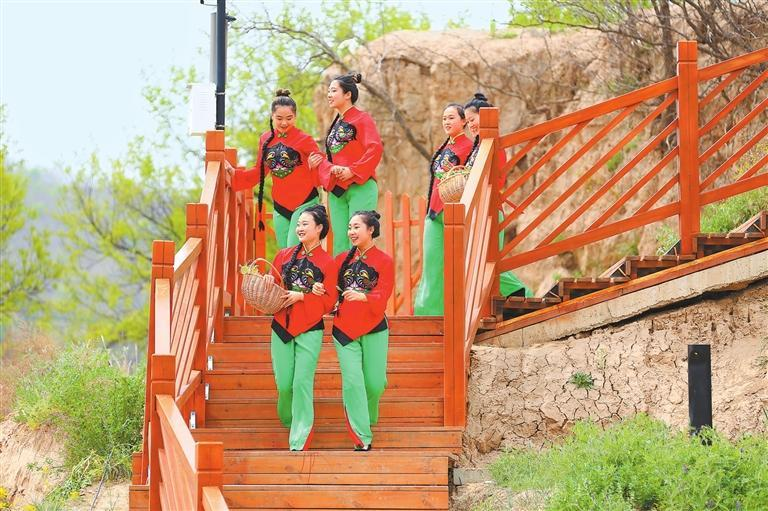

民歌演唱。(楊宗生 攝)

民歌聯唱。(李曉鵬 攝)

裕固族歌舞表演。(王將 攝)

民歌聯唱。(李曉鵬 攝)

民間歌謠作為一種民間文藝樣式,擁有廣大的創作和受眾群體,展示著民間生活的世態萬象。經過世代傳承,民間歌謠不僅具有體察世情的社會功能,也産生了積澱文化的歷史價值。

甘肅位居黃河上游,是華夏文明和中華民族的重要發祥地。由歷代民眾所創作、傳承的甘肅民間歌謠浸染著多元文化共生的歷史印記,承載著中華民族多彩絢爛的文化內容。

甘肅民間歌謠傳承日久

早在遠古時代,音樂就已經融入先民們的生活,出土于秦安大地灣遺址的繩紋陶鼓,便是例證。

禮縣大堡子山,出土有反映秦早期先民音樂生活的文物多件。禮縣大堡子山秦公墓“中”字型大墓的西南側,有一個專門的樂器祭祀坑,出土青銅編鐘、青銅編镈、石磬等。禮縣永興鎮爺池村,出土有春秋時期的唱歌俑陶瓶。該俑瓶呈站立狀,雙手藏于袖內環接于腹前。其高鼻深目,嘴巴張開,似在高聲歌唱。秦人善歌,史有所載。秦青“撫節悲歌、響遏行雲”的典故被記錄于《列子》,他高超的歌唱技藝受後輩仰慕不已。上述器樂文物和聲樂文物的出土,有力證明了音樂文化是甘肅秦早期文化的重要組成部分。

秦早期民間歌謠的傳唱內容,以及其中映射出的甘肅自然風光和先民日常生活,被清晰地記錄在《詩經》的秦風、豳風諸歌謠之中。以《詩經·秦風》為例,有多篇是對居於隴南、天水一帶的秦先民生活的描繪。比如《車鄰》一篇,文曰:“有車鄰鄰,有馬白顛。未見君子,寺人之令。阪有漆,隰有栗。既見君子,並坐鼓瑟。今者不樂,逝者其耋。阪有桑,隰有楊。既見君子,並坐鼓簧。今者不樂,逝者其亡。”《車鄰》中描繪的禮樂風俗,在甘肅當下的秦地民間歌謠中仍有生動刻畫。

在新民主主義革命期間,甘肅民眾創作了大量紅色歌謠,如《咱們的紅軍到南梁》《十繡金匾》等。這些歌謠激勵了革命鬥志,記錄了崢嶸歲月。

20世紀80年代,甘肅省的民間文藝工作者們在全省進行民間歌謠普查時,從天水市北道區渭南鄉(即今麥積區渭南鎮)採錄到歌謠《伯牙撫琴》。無獨有偶,同期採錄于天水市武山縣的歌謠《繡桌裙》中歌唱姑娘技藝精湛,繡制桌裙。歌詞內容中描述了姑娘在桌裙上繡制“伯牙撫琴”。文曰:“要繡一隻船,繡在江邊前,再繡上艄公把船扳,往裏看,伯牙撫琴在裏邊。”

受新文化運動和歌謠運動的影響,甘肅省內的知識分子也展開了民間歌謠採集活動,並在報刊上發表或結整合書。最有代表性的是張亞雄對“花兒”歌謠的徵集及《花兒集》出版,趙子賢組織學生對西和乞巧歌進行田野採集並整理結整合《西和乞巧歌》,還為此《西和乞巧歌》一書題詩一首。詩云:“莫謂詩亡無正聲,秦風余響正回縈。千年乞巧千年唱,一樣求生一樣鳴……”趙子賢將乞巧歌比作《詩經》中“秦風”的余響,對傳承至現代的甘肅民間歌謠給出了明確的定位和高度評價。

民間歌謠蘊藏豐富文化印跡

民間歌謠母題,給大眾提供了追溯中華文化發展的線索。

20世紀20年代,顧頡剛專注于《吳歌甲集》和孟姜女故事研究,是北大歌謠運動和中山大學民俗學創建的代表性人物。這一研究經歷對他的民族史研究産生了推動作用。1939年,顧頡剛結合西北考察經歷,在《益世報》撰文發表文章,強調“我們只有一個中華民族,而且久已有了這個中華民族”!這一歌謠母題在全國各地流佈,反映了中華文明根深葉茂、多元一體的文化特色。

以中國現代史上極具影響力的民間歌謠母題“看見她”為例。董作賓受胡適的影響,以母題“看見她”為個案,對採集于全國各地的45首“看見她”歌謠進行比較分析,撰文發表《一首歌謠整理研究的嘗試》,成為民間歌謠研究史上“母題”研究的經典之作。

董作賓根據《歌謠》週刊中收集到的各省歌謠,統計出當時山東、河南、山西、江蘇、安徽、江西、湖北、湖南、陜西、四川等12個省都流傳有歌謠“看見她”。受研究素材所限,很多地方的“看見她”歌謠並未進入研究視野,也就是説歌謠“看見她”在中國的分佈範圍實際上要比這12個省還要大得多。關於這一點,董作賓在研究中已有預測,事實也的確如此。

在20世紀80年代的民間歌謠普查中,甘肅隴東一帶多處普查出歌謠“看見她”。比如在慶城縣採錄到《風卷門簾照見她》,文曰“紅纓帽,插金花,看誰先到丈人家……大嫂扯,二嫂拉,拉拉扯扯可留下。紅漆桌子展布抹,四個碟子並擺下,四雙筷子四角插,風卷門簾照見她”。在靜寧縣採錄到《風吹門簾照著她》,文曰“鴉雀叫喚喳喳喳,女婿娃要轉丈人大。丈人大來不在家,吃一鍋旱煙轉回家。丈母娘來不放咱,四個碟碟單提下。有心吃來沒心咽,眼睛不由我往廚房裏看。風吹起門簾我照著她”。在莊浪縣採錄到《瓜女婿》,文曰“長袍袍、短褂褂,提上個鞭桿轉舅家。一轉轉著丈母娘娘家,丈母娘娘沒在家。吃一鍋煙就走咔,拉拉扯扯拉著三間房底下。喝喝酒、扯炭火,淒淒涼涼要見她。風擺竹簾照著她”。

另外,廣泛流傳于西北多民族群體中的歌謠“花兒”有多種類型,其中河湟花兒中有一個曲令叫做“大眼睛令”。甘肅臨夏一帶的“大眼睛令”歌詞如下:“出去個大門往樹上看,喜鵲兒盤窩著哩;揭起個門簾往炕上看,白牡丹睡著者哩。”這是“掀開門簾看見她”在西北少數民族歌謠中的又一種典型表達。

無獨有偶,甘肅的民間歌謠中存在著許多流行于全國的歌謠母題,比如南橋擔水、放風箏、繡荷包、織手巾、揚燕麥、凍冰、小白菜等。從歷史地理學的比較研究入手,以甘肅境內上述歌謠母題為個案,通過對不同流傳地的同一母題歌謠的文本研究,可以嘗試探討這些歌謠的發源地、流傳路線,推導出其文化主體在中華民族發展史上的族群遷徙和文化傳播。

書寫人民生活和山川風物

甘肅民間歌謠流傳于隴原各族群眾的口耳之間,經過人們的採集和製作保存于音像製品、圖書資料中,為我們留下了寶貴的民族文化財富。由甘肅各族群眾創作、傳承的民間歌謠,其內容主要包括六個方面,即勞動書寫、儀式書寫、時政書寫、生活書寫、愛情書寫、童謠書寫,由此便形成了勞動歌謠、儀式歌謠、時政歌謠、生活歌謠、愛情歌謠和童謠。

民間歌謠的産生以人民群眾即興編創見長,他們在生産勞作、婚喪嫁娶、休閒娛樂、節慶歌會等場景下咏唱山川風物、世俗生活、價值觀念、人情冷暖、社會歷史、生老病死等。由於甘肅境內自然環境和生産生活方式多樣,所以不同地區的群眾受居住地生態環境和人文環境的影響,對同一主題的歌謠內容表達存在既有共性又有個性的現象。

以勞動歌謠的內容表達為例。甘肅農業區的勞動歌謠多表現為農耕歌、採茶歌、夯歌、工匠歌等。甘肅牧業區的勞動歌謠雖然都是表現草原勞作,但不同民族的勞動生活還是有所差異,所以他們的歌謠內容也有不同。藏族的勞動歌謠多表現放牧、擠奶、織衣等勞動內容;裕固族的勞動歌謠多表現牧羊、割草、垛草、牛犢飼育、搟氈等勞動內容。

在儀式歌謠方面,不同民族的人生儀禮各不相同,反映在民間歌謠上也是各有特色。以婚嫁歌為例,流傳于漢族群體中的婚嫁歌注重表現婚禮過程中的拜天地、入洞房、撒帳、挑蓋頭、鬧洞房、喜宴祝賀、偷紅鞋等儀式活動。流傳于少數民族群體中的婚嫁歌注重表現婚禮中的定親、送聘、梳粧、告別、迎親、祝讚、囑託等儀式活動。比如裕固族婚禮儀式,包括祝誦、戴頭面、哭嫁、告別、送親、迎親、“打尖”祝誦、婚禮祝誦等儀式流程。其婚禮歌中對此有形象記錄,如《戴頭面歌》,文曰“新娘坐在鏡子前面,黑油油的頭髮多好看;像絲線一樣光亮,像流水一樣柔軟。鑲著珍珠瑪瑙的頭面,是慈祥的母親在燈下繡成,新娘戴上多麼漂亮,好像一架六杈的鹿茸。穿上這件繡花的長袍,祝新娘到婆家生個男孩;戴上這頂帶穗的氈帽,祝新娘到婆家生個女兒。”

除了上述六大內容書寫,甘肅的民間歌謠還在字裏行間對地景風物多有刻畫。以其中的高山大河為例,甘肅黃河流域的漢族歌謠中經常出現黃河陣、黃河沿、黃河流水以及放筏、放排等地景意象,文曰“十一月來朔風冷,黃河流水結成冰”“拔窮根,鬥老天,手牽黃河上高山”;裕固族民間歌謠中經常出現祁連山意象,如“祁連山上的松樹籽,落地開了一朵美麗的花,蓮花的海子湖畔也開了一枝花”。

長久以來,民間歌謠以民眾為創作、欣賞主體來進行藝術賦能和文化傳承。也正因如此,民間歌謠往往便具有了現實書寫的文化史意義,展示著中華民族的諸般過往、無盡風物,及其背後的同氣連枝、多元一體。就甘肅民間歌謠而言,它是中華文化的有益構成,檢視其傳承歷史、傳承內容和傳承機制,具有重要的學術價值。

(作者 戚曉萍)