走近陜西遺存中與馬有關的文物

發佈時間:2024-05-13 16:48:43 | 來源:陜西日報 | 作者:段楊 | 責任編輯:晁亞婷

秦始皇帝陵銅車馬

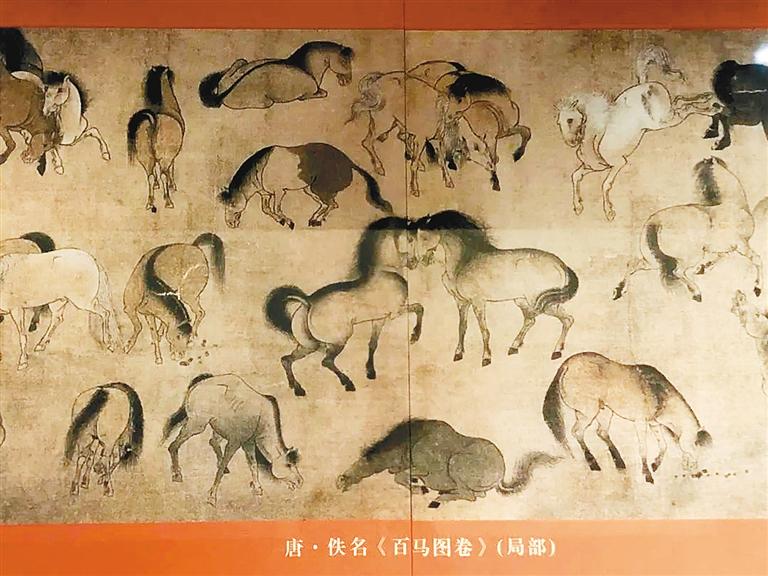

唐·《百馬圖卷》(局部)

古來英雄配駿馬,比如關羽的“赤兔”、項羽的“烏騅”、秦瓊的“黃驃”,這些神駿良駒的名氣絲毫不亞於自己的主人。由此也可以看出,在古代,馬不僅是人們出行的主要交通工具和農用畜力,戰馬更是寶貴的軍事裝備資源,馬匹的數目與素質在一定程度上能影響國力的強弱。不僅如此,在綿延萬里的古絲綢之路上,馬也曾和沙漠之舟駱駝一樣成為絕對主角。作為古絲綢之路的起點,陜西遺存了豐富多彩的馬文化,留下了數量眾多與馬有關的文物。

“青銅之冠”:秦始皇帝陵銅車馬

青銅製造的巔峰之作

來到陜西,很多人一定會選擇參觀被譽為“青銅之冠”的秦之重器——秦始皇帝陵銅車馬。

春秋戰國時期,步兵是戰場逐鹿的主要力量。根據史料可知,當時的秦國不僅有步兵,還擁有矯健的馬匹、騎兵與戰車兵,多兵種配合下戰力極為強盛。秦最終能從諸侯爭霸中脫穎而出一統天下,戰馬功不可沒。

國家一級文物、陜西省西安市臨潼區出土的秦始皇帝陵銅車馬,是迄今為止中國考古發現體積最大、結構最複雜、禮制最高、最完整的古代車馬,2002年被列入《首批禁止出國(境)展覽文物名錄》。秦銅車馬按照秦代真人車馬1/2的比例製作,一號銅車馬為立車,車前駕四匹馬,車輿平面呈橫長方形,車上有圓形銅傘,傘下站著禦官,雙手馭車,前邊兩角呈弧形,輿寬74釐米,進深48.5釐米,用於視察、狩獵或觀景;二號銅車馬是安車,車廂為前後兩室,二者之間有窗,用於旅途坐臥休息,通長317釐米、通高106釐米,總重量為1241千克,單轅雙軛,四馬分兩服兩驂。馬高90.2釐米~93.6釐米、長110釐米~114釐米,通體白色,僅鼻孔、口腔等處施粉紅色。

銅車馬的製作工藝極其複雜,如今雖已歷經2000多年,但銅車馬的車輪還能轉動,馬的絡頭、韁繩仍柔軟靈活、彎曲自如,可謂是青銅製造的巔峰之作。

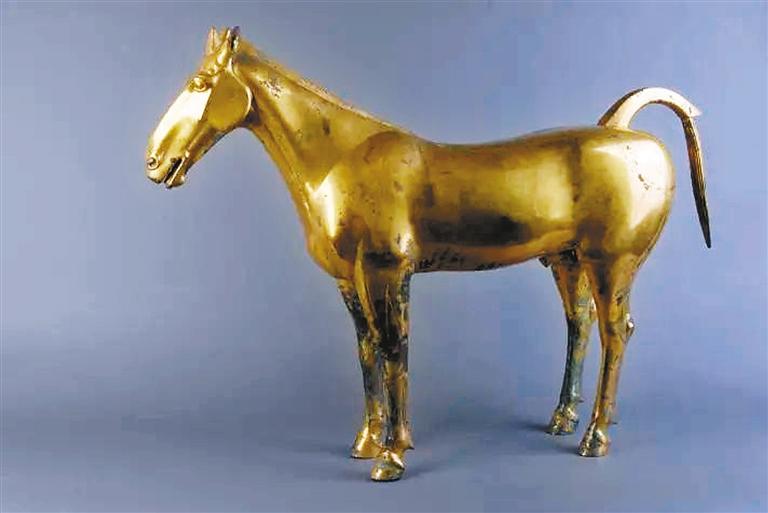

西漢·鎏金馬

“馬踏匈奴”石雕與“西漢鎏金馬”

再現大漢王朝的陽剛之美

馬,一直是大漢天子的寵兒。《史記·平準書》記載,漢武帝時“眾庶以巷養馬,阡陌之間成群”“天子為伐胡,盛養馬,馬之來至長安者數萬匹”,當時僅朝廷廄馬就多達40萬匹。精良戰馬、精銳騎兵、傑出將領的組合,使大漢王朝在軍事上達到了前所未有的巔峰。

據《史記》記載,張騫出使西域歸來説:“西域多善馬,馬汗血。”所以2000多年來,這種馬在中國一直被稱為“汗血寶馬”。西元前104年,漢武帝聽説大宛國出産良馬,曾派使者帶千兩黃金及一匹黃金鑄成的金馬,去大宛國換取“汗血寶馬”。國家一級文物,平陽長公主墓茂陵一號隨葬坑出土、茂陵博物館藏的西漢鎏金馬高62釐米、長76釐米、重26千克,倣照西漢時期大宛國所産“汗血寶馬”精製而成,通體銅鑄,表面鎏金。頭部造型尤為生動,粉鼻亮眼,口微張,露出牙齒六顆,兩耳豎立,耳間、頸上均有鬃毛。其身中空,靜中含動,氣度非凡,有一發千里之勢。它沉靜自然,又蘊含著陽剛之美,展現了我國古代工藝美術成就和古代工匠們的技藝,對於研究2000多年來中亞馬種的發展變化具有重要意義。

除此之外,漢代石雕也有馬的身影。

石雕中的馬,最赫赫有名的,無疑是茂陵博物館藏珍藏的西漢時期“馬踏匈奴”石雕了。石雕高1.68米、長1.90米,是霍去病墓前石刻群裏的主體。馬為站立狀,四蹄伸展、氣勢軒昂,將匈奴侵略者踏翻在地,並用四條矯健的腿把他夾住,匈奴人仰面朝天,左手持弓右手執箭,露出兇狠而又無法掙脫的表情。霍去病墓前石雕共16件,是中國迄今為止發現時代最早、保存最為完整的大型圓雕工藝品,也是漢代石雕藝術的傑出代表,其中“馬踏匈奴”“躍馬”“臥馬”這3件作品均與馬相關。

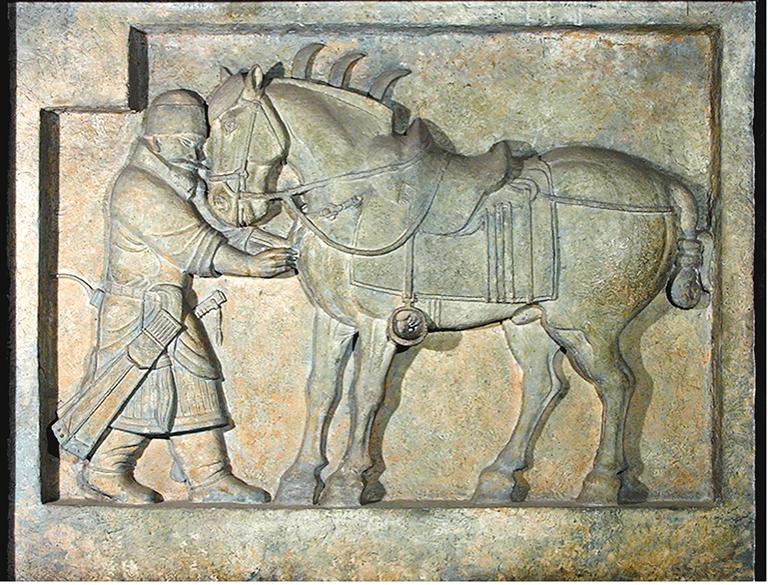

唐·“昭陵六駿”石雕颯露紫(復刻品)

“昭陵六駿”石雕與“舞馬銜杯紋銀壺”

實證唐代狩獵之風盛行

歷史上的有名的馬名字總是很特別,其實顏色、骨架、鬃毛等外在特徵,從馬的名字中就可窺一二。比如驪指純黑色的馬,騏指有青黑色紋理的馬,駱指黑鬃白馬,騮指黑鬃黑尾巴的紅馬,騧指黑嘴的黃馬。

説到這,怎能不提赫赫有名的“昭陵六駿”浮雕。昭陵是唐太宗李世民的陵寢,“昭陵六駿”是指原昭陵北面祭壇東西兩側的六塊駿馬青石浮雕石刻,每塊石刻寬約2米、高約1.7米,被國家文物局列入《第三批禁止出境展覽文物目錄》。

六駿是唐太宗李世民在唐朝建立前先後騎過的戰馬,分別名為“拳毛騧”“什伐赤”“白蹄烏”“特勤驃”“青騅”“颯露紫”。石刻由當時名工藝家閻立德設計,其弟初唐著名畫家閻立本起草圖樣並主持雕刻。作品採取浮雕形式,每匹駿馬浮雕都是由整塊巨石雕琢而成,造型優美,雕刻線條流暢,刀工精細、圓潤,具有極高的歷史和藝術價值。其中,“颯露紫”“拳毛騧”二駿現存美國賓夕法尼亞大學考古學與人類學博物館。

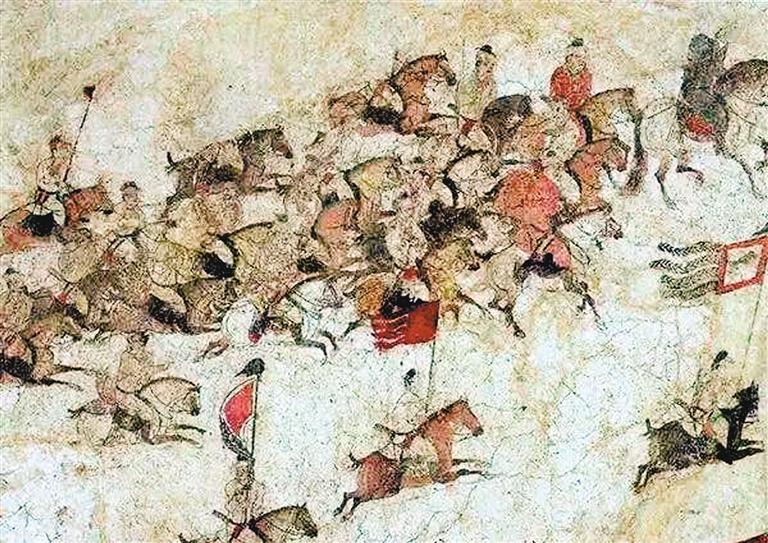

唐·章懷太子墓壁畫圖《馬球圖》

從皇帝到平民,唐朝人都很愛馬,馬不僅用以騎射,還應用到體育運動如打馬球之上,且當時社會風氣開放,狩獵之風盛行,由此留存了許多以馬為主題的珍貴文物。

唐·鎏金舞馬銜杯紋皮囊式銀壺

唐代宮廷舞馬活動在唐玄宗時期達到極盛,在陜西歷史博物館重要文物中,還有一件極為罕見的以舞馬為題材的唐代盛酒器,生動再現了“舞馬銜杯”的盛大場面。舞馬銜杯紋銀壺通高14.8cm,口徑2.3cm,提梁高3.7cm,重0.549千克,壺身呈扁圓形,是模倣我國北方遊牧民族契丹族常用的皮囊壺製作而成。此壺展示了唐代高超的錘揲技法,壺蓋帽為錘揲成型的覆式蓮瓣,壺身是先將一整塊銀板捶打出壺的大致形狀,再以模壓手法在壺腹兩面各模出兩匹相互對應的舞馬形象,通過反覆打磨致平,幾乎看不出焊接的痕跡。舞馬作翹首擺尾、銜杯跪拜之狀,是當時舞馬祝壽情景的真實再現,呈現了盛唐社會經濟高度繁榮發展的一個側面。

唐·彩繪胡人騎馬鬥豹俑

唐代還有一件與馬相關的國寶級文物,現藏于西安博物院。這就是西安博物院藏的唐代三彩騰空馬。這件作品由騎手和飛奔的悍馬兩部分組成。騎手為胡人少年,端坐在馬背上,面部豐腴,笑容滿面,雙手緊握“韁繩”,身穿藍色長袍,腰間係有革帶,革帶挎有袋囊,腳蹬尖頭靴子。馬的體形彪悍,作騰空躍起式,頸上鬃毛直立,駿馬疾馳,騎手從容,展示出製作者的高超技藝。唐三彩的釉彩有黃、綠、白、褐、藍、黑等色彩,在這件三彩騰空馬上出現了大面積的藍色彩釉,四蹄張開的造型在已經發現的文物中絕無僅有,稱得上是無價之寶。

(文圖記者 段楊)