到福建莆田北岸,體驗“大文化”之旅

發佈時間:2024-04-24 13:41:00 | 來源:福建日報 | 作者:陳漢兒 黃漢業 陳琛 | 責任編輯:盧曉茜

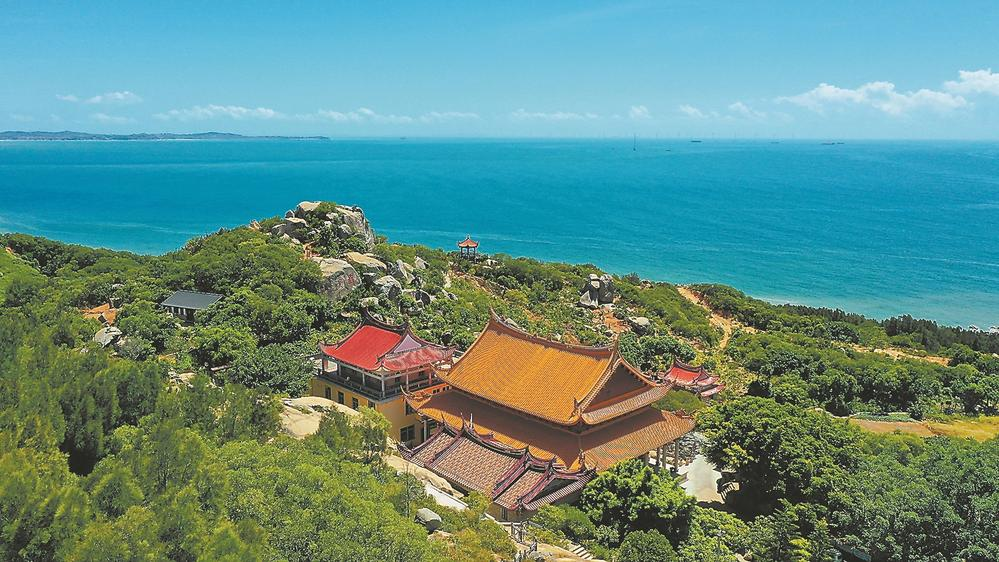

紫霄洞景區 黃國民攝

學生到莆禧愛國紀念館研學打卡 郭霖霞攝

矗立山亭鎮麟山之巔的媽祖閣 叢文俊攝

少年媽祖像 黃國民攝

夜間亮麗華美的天后聖殿 黃國民攝

莆禧古城 黃國民攝

在賢良港,尋找女神聖跡和城市文脈;到古城去,體驗精彩紛呈的民俗文化;在東海邊,看日出彤霞在天際染花……莆田市湄洲灣北岸經濟開發區歷史文化底蘊深厚,是媽祖文化、海防文化、祈夢文化的匯集地,擁有眾多珍貴的歷史文化遺産。

近年來,北岸開發區深入挖掘特色文化底蘊,堅持以文塑旅、以旅彰文,整合區域資源優勢、盤活豐厚文化家底,將一個個濱海旅遊目的地串聯打造為大文化體驗區,繪就獨具特色的高品質文旅新畫卷。

古城巍巍民俗大觀

莆禧,古喚浮曦,明洪武十四年(1381年),此地設莆禧千戶所,隸屬於平海衛。位於北岸經開區山亭鎮的莆禧古城,是我省的明代抗倭古城之一。

據《興化府志》記載:莆禧城墻原周長590丈,墻高2.1丈,闊1.2丈,有城垛1049個,置東、西、南、北4個城門……在城內各方位設置6個水涵洞,用於排洪排澇。明洪武二十年(1387年),城內駐有軍戶千余戶,屯田戍邊。因此,莆禧人把古城的特點總結為“三角、四門、六涵、千余垛”。

汽車停靠新文路邊,可見戚繼光石像威風凜凜。由古城北門進入,穿越一小小甕城,村莊樣貌在眼前舒展開來,屋舍儼然,道路整潔。

“這兩年,我們先後完成了主幹道的夜景亮化、污水管網改造,還投用了由唐氏古民居改造的山亭家風家訓館以及依託部隊駐地舊址打造的莆禧愛國紀念館兩處新展館。”山亭鎮莆禧村黨支部書記蔣愛華説,“小鄉村變身成為周邊學校的熱門研學打卡地,人氣滿滿。”

莆禧村為福建省第六批歷史文化名村,古城內共有章氏藥局、梁氏古民居等20多處清代民居,漫步村道,50步以內,便可見到一處,其中4處文物點、8處優秀歷史建築均已被掛牌保護。不僅如此,村內還有年代悠久的城隍廟、天妃宮、八卦井、宋大安橋石碑等歷史古跡。

海防文化賦予了北岸這片土地厚重的歷史色彩,每年正月十九舉行的莆禧古城“莆禧十九日”元宵活動,其獨特的“衝破路頂”“爬刀梯下火海”等特色元宵習俗,將濃郁的地方色彩推至高潮。東埔鎮吉寨中心村的海上龍舟賽也深受影響,其歷史可追溯到宋代,原是軍事訓練科目,到明代又融入驅倭辟邪元素,至近現代演變成年度大型民俗盛典,端午節時,隊伍奮楫向海,氣勢激昂,十分壯觀。

民俗活動異彩紛呈,相應配套濱海酒店群加速形成——由莆禧古城東門邁出,不遠處,悅海壹號酒店高聳,該酒店總投資4.5億元,3棟主樓已建設完畢,配套室外游泳池、大型宴會廳等,周邊厚新大健康客房、金鳳凰酒店已運營多時,總投資約2.5億元的北岸酒店也在加緊建設中。

祈夢之境臨海觀石

春野浮綠,暫別車水馬龍的城市中心,到東海之濱邂逅一片綠洲。

來到山亭鎮東仙社區紫霄洞公園的山腳下,高聳的觀音像映入眼簾。沿著新修建的石步棧道蜿蜒向前,涼風習習、草木清香,2000多米的步道兩旁,視線所及儘是綠意蒼翠。

紫霄洞景區,位於莆禧古城東側三里外,明代同屬莆禧千戶所界內,其建於宋代,毀壞于元末,重建於明初,保留有《重修紫霄洞碑記》。紫霄洞古有十八景,今存仙井、仙哨、石龜、石蛙、棋盤石、盤岩榕、鷹嘴岩和百年奎樹等諸景以及部分古石刻,據傳,景區石刻“紫霄洞”三字乃明代秦邦琦所書。

莆田新二十四景之一的“浮曦春賞”正是春日紫霄洞景區的意境寫照。山上有處賞春臺,這裡古榕參天,山石嶙峋,摩崖題刻比比皆是。春日清晨,海面蔚藍晶瑩如玉石,嵐光海霧幻似絳紗,臨海遠眺,心曠神怡。

紫霄洞“乞仙夢”傳説由來已久。據《八閩通志》記載,漢武帝元狩年間(西元前122至前117年),江西人何氏九兄弟入莆後,夢見太上老君點化,在紫霄洞潛心修煉登仙。

“何氏九仙示夢應驗的傳説流傳八閩,當地百姓也素有登山春遊、祈夢的習俗。”紫霄洞景區負責人柳明堂告訴記者,“每個週末,都有千余遊客前來觀景登山,正月期間更達萬人,已然成為遊客登高望遠、飽覽美景的又一勝地。”

媽祖故里源遠流長

16日,驅車來到山亭鎮港裏村,巍峨的賢良港天后祖祠朝聖廣場上,白鴿成群,遊客往來,偌大的天后聖殿莊嚴華美,星雲大師親題匾額高懸正中。

步入廣場南側的天后祖祠,廳內男女老少衣著齊整,神色莊重,正逐一行三進香禮、三獻禮、三鞠躬禮……當日,來自台灣基隆、台南的三批進香團先後到賢良港參訪進香。

賢良港天后祖祠始建於五代末宋初,重修于明清時期,殿內現存“奉旨春秋諭祭”牌、歷代褒封徽號碑刻等4件明清文物,正殿中供奉的一尊媽祖金身寶像,全稱“宋雕軟身敕封天后寶像”,由南宋時期流傳至今,珍貴無比。

港裏村,古稱賢良港,又名黃螺港。作為省級歷史文化名村,村裏的“老物件”俯仰皆是。從天后祖祠往賢良港古碼頭遺址沿路上,有宋時石梯、古井、古民居等,碼頭東側一座靈慈東宮,宮內亦祀媽祖。不僅如此,還有宋代航標塔、宋代八卦井、媽祖“受符井”……歲月遺珠散落如星。

“今年1至3月,前來拜謁媽祖的各地香客已超30萬人,遊客人數更甚。”賢良港天后祖祠董事會原秘書長、“媽祖信俗”代表性傳承人林自東説,“今年‘五一’,正好是媽祖誕辰日農曆三月廿三,屆時將有輝煌盛大的祭典儀式,我們做了充分的準備,迎接可能超越往年的客流。”

每年的媽祖誕辰日(農曆三月廿三)、升天日(農曆九月初九),港裏村都要舉行祭祀媽祖信俗活動,以“媽祖回娘家”“海祭媽祖”的獨特儀式紀念女神。其中,“海祭媽祖”作為港裏村最古老的傳統習俗之一,如今是福建省非物質文化遺産。

“作為廣大信眾謁祖進香的心靈原鄉,港裏村每年都能吸引數十萬海內外遊客前來觀光朝聖,是一張閃亮的文化名片。”北岸黨工委宣傳部部務會成員陳順興介紹,當地正全面整合各方資源,加快創建港裏小鎮4A級旅遊景區,串聯周邊莆禧古城、媽祖閣、女兒灣、紫霄洞及眾多媽祖宮廟景點,有機融合山海風光等特色旅遊資源,做大以媽祖文化旅遊為核心的生態文旅産業線。

(記者 陳漢兒 通訊員 黃漢業 陳琛 )