我國農業過去一直以糧食作物生産為主,儘管畜牧業發展有所提升,但傳統作物生産仍佔絕對主導地位,畜牧業在農業中的比例不到 30%。因此,草食家畜産品的需求增加導致國內供給不足問題凸顯。近幾年,我國牛羊肉、液態奶和奶粉等畜産品的進口量逐年攀升,居高不下;與此同時,苜蓿、燕麥、大豆等飼草料進口量也在不斷增加。中美經貿摩擦及其帶來的世界性貿易爭端極大地增加了我國從國際市場尋求進口飼草料和乳肉産品的不確定性。自 2015 年中央一號文件提出“加快發展草牧業”以來,中央及多個部委陸續出臺了系列政策和措施。例如:原農業部、財政部印發《關於做好糧改飼試點工作的通知》(農財金函〔2015〕39 號);原農業部出臺《關於“鐮刀彎”地區玉米結構調整的指導意見》(農農發〔2015〕4 號),要重點發展青貯玉米、大豆、優質飼草和生態功能型植物等;原農業部印發《關於促進草牧業發展的指導意見》(農辦牧〔2016〕22 號),並在河北等 12 個省份的 37 個縣(團、場)組織開展草牧業發展試驗試點。各項政策的制定和出臺,表明我國農業結構調整中越來越重視“草”的作用,草牧業發展迎來新機遇。

我國牛羊産品需求量不斷增長

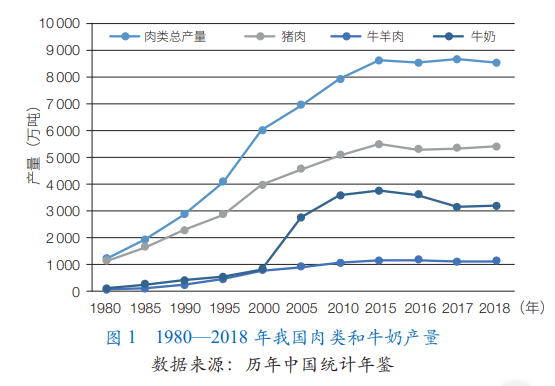

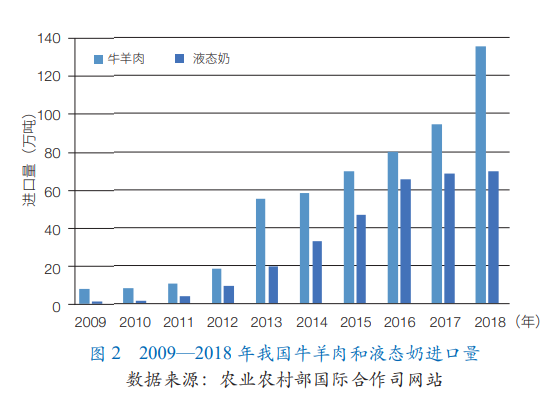

改革開放以來,隨著社會經濟的發展,我國居民對營養健康的要求不斷提高。由於牛羊肉蛋白質含量高、脂肪和膽固醇含量低,且富含許多人體所必需的氨基酸及其他重要的礦物質,牛羊肉在居民膳食結構中的比例不斷增加。1980—2018 年,我國肉類總産量從 1205 萬噸/年增加至 8517 萬噸/年,增加了 7.1 倍;牛羊肉的總産量從 71.4 萬噸/年增加至 1 119 萬噸/年,增加了15.7 倍,增速遠高於肉類總産量的增速。同時,牛奶的産量也迅速增加,2018 年牛奶産量是 1980 年的 28 倍(圖 1)。肉類總産量中,豬肉産量的佔比從 94% 下降至 63.4%,牛羊肉産量的佔比從 6% 增加至 13%。儘管如此,牛羊肉的産量仍然無法滿足居民消費需求的增長。近 10 年,我國進口牛羊肉和液態奶的數量持續增加(圖 2):2018 年進口牛羊肉 135.8 萬噸,是 2009 年進口量的 17 倍;進口液態奶 70 萬噸,是 2009 年的 58 倍。

參照亞洲其他國家和地區的牛羊肉消費發展規律,我國牛羊肉未來消費需求潛力巨大。預計到 2030 年,我國牛羊肉的消費量將達到 1987 萬噸。按照當前國內的牛羊養殖生産水準,未來牛羊肉自我供給的缺口將進一步加大。據測算,當前我國種植業與草牧業的産值比約為 2:1;預計到 2030 年,我國以糧棉油生産為主的種植業和以畜産品生産為主的草牧業的産值比將達到 1:1;到 2050 年,草牧業的産值將超過種植業的産值。由此可見,草牧業未來的發展潛力巨大。

牛、羊等畜産品産量的增加勢必帶動牛羊養殖數量的快速增加。截至 2018 年,我國牛、羊年底存欄數總計為 7.5 億羊單位。牛、羊都是以吃草為主的草食家畜,按照每個羊單位每天需要消耗 1.8 kg 乾草計算,相當於我國每年需要乾草 5 億噸;而我國天然草地每年的乾草産量約為 3 億噸,飼草缺口巨大。隨著牛、羊等草食家畜産品的需求持續增加,我國的飼草料缺口勢必進一步加劇。因此,如何通過農業種植結構調整,加大人工種草面積以彌補養殖飼草料缺口,是我國草牧業發展面臨的一個重大問題。

我國中低産田土地資源和草牧業發展潛力

我國擁有耕地 18 億畝,糧食總産量連年增加,2018 年糧食總産量達到 6.5 億噸。然而,隨著居民膳食結構的改變,口糧消費佔糧食總産量的比例逐漸減少,而飼料糧消耗佔比則逐年增加。據統計,我國生産飼料用原糧已達到了糧食總産量的 50%,也就是 3 億多噸/年。可以説,我國糧食安全已經變成了飼料糧安全。然而,由於作物籽粒不到作物地上生物量的 1/2[5],用糧食作為飼料,等於浪費了至少 1/2 的作物地上生物量,相當於浪費了生産秸稈部分所消耗的水土資源、化肥和農藥等;而且,部分無法利用的秸稈只能焚燒,進而帶來二次環境污染。種植牧草則是以收穫莖葉等營養體為目的,可以實現全株生物量的利用。

我國農區有著悠久的畜牧養殖歷史,但與草原牧區以放牧養殖草食家畜為主不同,農區在小農經濟條件下注重耕畜、豬和家禽的養殖。因此,歷史上我國農區牛羊飼養一直是副業,從未真正形成産業以提供優質的動物性蛋白食物。傳統的養殖缺乏科學指導,多以粗放型養殖模式為主,牛羊飼養大多利用營養比較低的農作物秸稈。例如,2008 年“三聚氰胺”事件的發生,其重要原因就是奶牛飼料中蛋白含量不足,導致産出的牛奶蛋白質含量不達標。如何通過農業種植結構調整,以保障農區優質飼草料的充足供應,發展草牧業“種養加”一體化的産業模式是我國農業供給側結構性改革的重要抓手。

據原農業部《關於全國耕地品質等級情況的公報》統計,我國超七成耕地品質屬於中低産田,面積達 13.28 億畝,佔我國耕地總面積的 72.7%(表 1)。由於傳統農業作物種植以收穫籽粒為目的,農作物必須完成整個生育期,籽粒産量會在氣候上受到地域、季節等因素的較大制約。因此,中低産田發展農作物普遍面臨産量低且不穩、生産效益較差的問題。總體來説,中低産田每年的糧食單産僅為高産田的 40%—60%。牧草種植則是以收穫莖葉等營養體為目的,對生長期內氣候和土地資源的時間匹配性要求相對不嚴,能更充分地利用氣候、土地和生物資源,使單位面積的生物量大幅度提高。

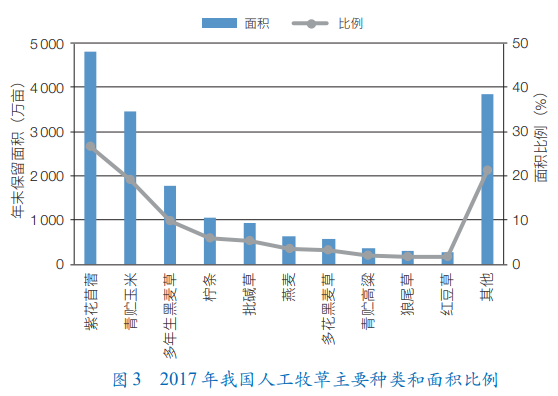

自 2015 年中央一號文件提出“加快發展草牧業”以來,我國加大了人工種草的面積。2017 年全國年末保留人工種草面積為 1.8 億畝;種植面積前 10 位的牧草包括紫花苜蓿、青貯玉米、多年生黑麥草、批鹼草、燕麥等,合計 1.42 億畝,佔我國人工種草面積的 78.7%。其中,紫花苜蓿、青貯玉米、多年生黑麥草和檸條的種植面積都在 1 000 萬畝以上(圖 3)。由於我國北方和南方氣候、地形、土壤等條件不同,我國人工牧草種植在北方農區以紫花苜蓿、青貯玉米、燕麥等為主,南方地區以種植多年生黑麥草和多花黑麥草為主。

我國中低産田中,7.46 億畝分佈在東北、內蒙古、黃淮海、黃土高原等北方地區,5.82 億畝分佈在長江中下游、西南區、華南區等南方地區。假設採取草-田輪作制度,並設置 3 種輪作梯度,包括 6 年輪作制(即種植 5 年作物輪作 1 年牧草)、5 年輪作制(即種植 4 年作物輪作 1 年牧草)和 4 年輪作制(即種植 3 年作物輪作 1 年牧草),即分別相當於每年 17%、20% 和 25% 的中低産田用於發展人工牧草。按照我國中低産田種植糧食平均産量為 250 kg/畝計算,則相當於每年減少糧食産量約 0.55 億—0.83 億噸。根據我國北方農區主要種植牧草的種類和種植面積的比例,北方地區按照紫花苜蓿:青貯玉米:燕麥=5:4:1的種植面積進行計算,南方按照種植多花黑麥草進行計算,牧草單産參考全國的平均産量;根據 3 種輪作制度的預測,每年可生産牧草幹物質分別是 2.25 億噸、2.7 億噸和 3.37 億噸(表 2);按照 3 kg 牧草替代 1 kg 飼料糧計算,並扣除輪作減少的糧食産量,每年凈增加牧草幹物質為 0.59 億—0.88 億噸。

假設牧草幹物質對羊肉的轉化率是 10:1,對牛肉的轉化率是 15:1,按照當前我國牛、羊肉産量的比例約為 6:4 計算,在上述 3 種輪作制度下,在中低産田發展人工牧草種植,産出的牧草相當於每年可生産牛羊肉 1 798 萬噸(6 年輪作制)、2 158 萬噸(5 年輪作制)、2 698 萬噸(4 年輪作制),分別是 2018 年牛羊肉總産量的 1.6 倍、1.9 倍和 2.4 倍。因此,在中低産田實施草-田輪作制度,通過發展草牧業,可以顯著提高我國牛羊肉的自我供給能力。

我國中低産田發展牧草種植的生態作用

我國中低産田在全國耕地中佔比超七成,因此對中低産田進行改良和修復是我國農業生産中一項重大的戰略任務。中低産田改良一般採用工程措施和生物措施,其中種植牧草改良中低産田是有效的生物措施之一。牧草具有很強的固土、涵養水分、培肥地力的功能,中低産田開展草-田輪作,特別是發展豆科牧草(如紫花苜蓿),對維護生態系統健康、提升生態系統服務功能具有重要作用。

改良鹽鹼地。種植牧草後,土壤總鹽含量比傳統種植作物的耕地顯著降低。例如,種植苜蓿2年後,0—20 cm 耕層內含鹽量由 0.22%—0.24% 下降到 0.05%—0.06%;種植 6 年苜蓿的鹽鹼地,在 0—60 cm 的耕層中,苜蓿地的全鹽含量比對照下降了 29.8%;種植田菁、蘇丹草、苜蓿、鹼蓬半年後,0—80 cm 土層的土壤脫鹽率達到 26%—35%。

提高土壤肥力。種植 6 年苜蓿的鹽鹼地,在 0—60 cm 的耕作層中,土壤有機質含量比對照提高了 4.5%,土壤速效氮比對照增加 10.7%;種植 4 年的苜蓿地,0—10 cm 土層中有機質、全氮、全磷、全鉀均比傳統耕地高,有機質、全氮、全磷分別提高 47.7%、20.9%、23.7%。

提高土地生産力。種植苜蓿 5 年後輪作小麥,平均畝産比對照提高 67% 到 1 倍以上;此外,苜蓿後茬輪作棉花可增産 62%,輪作穀子增産87%,輪作玉米增産 7.4%。種植紫雲英或黑麥草後輪作水稻,比水稻連作增産 6.8%—9.2%。

改良土壤物理性質。4 年未翻耕的苜蓿地,0—60 cm 土壤容重下降 7.5%—7.9%,低於傳統耕地,而土壤孔隙度提高 8.8%—9.3%,高於傳統耕地;種植魯梅克斯草 3—4 年後,耕作層土壤容重降低0.14—0.21 g/cm3,總孔隙度增加 1.89%—7.93%。土壤水分的滲透性和通氣狀況得到了改善,提高了土壤保肥蓄水的能力。

減少病蟲害。耕地連作易導致土壤病蟲害,而草-田輪作則能使寄主植物種類單一及遷移能力差的病蟲大量死亡,有效控制傳染性作物疾病,減少農藥的使用。例如,在我國西藏農區,採用作物和箭筈豌豆輪作後,蠐螬和地老虎比麥類連作田分別下降 12.6% 和 18%,麥蚜和甘藍夜蛾比同類作物連作田分別減少 79.1% 和 73.6%。

通過開展草-田輪作,一方面可以提高單位耕地面積的生産力,另一方面也可以起到改良中低産田的作用,實現了生産和生態效益的雙提升。以中低産田種植苜蓿為例,河北黃驊鹽鹼地、河南鄭州黃河灘地、甘肅定西等地均有不少成功案例;在四川洪雅、山西朔州、雲南尋甸,通過中低産田種草養畜,顯著提高了單位面積的經濟效益。

黃河三角洲發展草牧業的潛力分析

鹽鹼土是我國最主要的中低産土壤類型之一,其生産力水準與其品質狀況有非常密切的關係。鹽鹼地的改良利用,尤其是利用生物措施,通過草-田輪作、種植耐鹽鹼的牧草等,在國外已有成功的經驗,並取得了顯著的經濟效益。例如:美國種植狗牙根、草木樨、三葉草等混播草地;阿根廷種植羊茅、高冰草等;澳大利亞利用地膚屬、水牛草等改良鹽鹼土等。國內利用種植人工牧草改良鹽鹼土在山東、寧夏、新疆等地也均有許多實踐案例。我國是世界上鹽鹼土較多的國家之一,特別是沿海地區,土地鹽鹼化、鹽漬化形勢十分嚴峻。其中,黃河三角洲地區有鹽鹼地 600 多萬畝,且該區地下水位高,土壤比較貧瘠,種植糧食作物的産量低。

山東省是我國的養殖大省,2018 年牛羊肉總産量為 113.2 萬噸,佔全國牛羊肉總産量的 10%,排在全國第二位,僅次於內蒙古自治區。而人工種草的面積,山東省為 228.4 萬畝,僅佔全國人工種草面積的 1%。山東省人工牧草種植面積和牛羊養殖規模的錯位,勢必導致養殖所需飼草料嚴重不足。因此,利用黃河三角洲地區的鹽鹼地發展人工種草,不僅可以改良鹽鹼地,也將為山東省牛羊養殖提供飼草保障。

目前,山東省人工種草的種類主要是青貯玉米和紫花苜蓿,合計佔當地人工種草面積的 96.5%,其他零星種植的包括小黑麥、燕麥、青飼高粱和木本蛋白飼料等。參考目前青貯玉米和紫花苜蓿的種植面積,按照青貯玉米:紫花苜蓿=9:1的比例計算,鹽鹼地的牧草單産按照山東省平均單産的 80% 計算,也即青貯玉米單産為 850 kg/畝,紫花苜蓿單産為 334 kg/畝。假設將黃河三角洲鹽鹼地 50% 用於發展人工種草,每年可生産乾草 240 萬噸,折合成羊單位為 363 萬個羊單位;假設將 30% 鹽鹼地用於發展人工牧草,則相當於每年可生産乾草 144 萬噸,折合 218 萬個羊單位。黃河三角洲兩大重點城市——東營市和濱州市 2018 年肉羊存欄數合計 121.9 萬隻。如果黃河三角洲 50% 鹽鹼地用於人工牧草種植,折合羊單位相當於現有東營市和濱州市肉羊存欄數的 3 倍;如果 30% 用於人工牧草種植,則相當於現有存欄數的 1.8 倍。

我國中低産田發展草牧業的建議

我國草牧業發展的基礎薄弱,在我國中低産田尤其是鹽鹼地發展草牧業更是一項艱巨的任務。本文建議目前宜加強以下 3 個方面的工作。

加強耐鹽鹼的牧草品種選育。我國鹽生植物資源豐富,其中可作為飼料用的鹽生植物種類很多 [23],但是開發利用不足。1978—2018 年,我國的國審牧草品種共 559 個,而其中適宜在鹽鹼地種植的牧草品種卻不到 20 個。過去牧草品種選育多停留在基於經驗、表型或生物檢測技術的基礎上,缺乏系統佈局。目前,分子模組育種已經成功應用到水稻、玉米等農作物中。借鑒作物分子模組育種的方法,建立牧草高通量分子選育技術,可加快牧草選育進度,實現牧草跨代馴化選育。

探索建立科學的草-田輪作體系。在不同地區開展的實驗證明,鹽鹼地種植牧草具有保持水土、涵養水分、培肥地力的功能,開展草-田輪作對維護生態系統健康具有重要作用。因此,建議在鹽鹼地開展系統的草-田輪作體系的科學試驗,設計不同的牧草、作物品種組合及不同年限的輪作週期,從而探索出適宜當地種植的牧草品種和優化的草-田輪作模式,推動草-田輪作形成規範化和制度化。

構建科技支撐的鹽鹼地草牧業全産業鏈模式。根據不同地區的資源條件,通過科學合理的測算,統籌規劃其牲畜養殖規模和牧草種植面積,對種養結構及其空間佈局進行優化,整合優良的耐鹽鹼品種、合理的草-田輪作體系、適宜不同牧草加工的微生物菌劑、家畜全生命週期日糧配方等技術,建立“糧-草-畜”為一體的草牧業全産業鏈,推動鹽鹼地改良和生態環境改善,實現鹽鹼地品質和效益的雙提升。

總之,在我國牛羊肉消費量快速增加,糧食産量的 50% 用作飼料糧的背景下,加快發展草牧業已成為我國農業供給側結構性改革的重要抓手。通過調整鹽鹼地等中低産田的種植結構,加大人工牧草種植的面積,利用牧草代替部分飼料糧來發展畜牧養殖,將為我國包含動物蛋白食品在內的“大糧食安全”作出重要貢獻。(作者:高樹琴,中國科學院植物研究所高級工程師;王竑晟、段瑞,中國科學院科技促進發展局;景海春,中國科學院植物研究所生態草牧業工程實驗室;方精雲,中國科學院院士,發展中國家科學院院士。中國科學院植物研究所特聘研究員。《中國科學院院刊》供稿)