2016年9月9日,北京市民政局向首批認定的21家慈善組織頒發了標明慈善組織屬性的登記證書

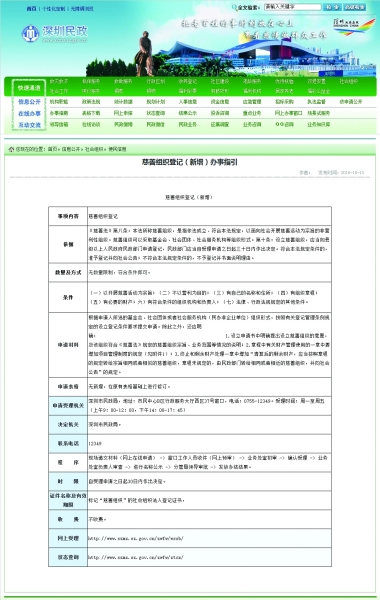

《慈善法》正式實施以來,各地民政部門陸續開展對慈善組織的認定工作。圖為深圳市民政局在本月初發佈的新增慈善組織登記指引

■ 本報記者 菅宇正

《慈善法》正式實施一月有餘,多項配套文件也陸續及時出臺,對《慈善法》的具體執行起到了解釋和補充的作用。然而,任何一部法律的完善都不可能一蹴而就,需要在具體的實施過程中不斷地進行校準和打磨。

近日,《公益時報》記者了解到,不少非營利組織在進行慈善組織認定時遇到了一定的困擾,民政系統人員處理相關問題時也存在不少困惑,而不少地方民政部門更尚未開展慈善組織認定的相關工作。

對此,《公益時報》走進成都市民政部門,對當地情況進行了解,並邀請專家學者對《慈善法》實施之初的這一困惑進行解讀。

慈善組織認定不一致

“2016年3月出臺的《慈善法》中第三條對於慈善活動的定義與之後8月21日兩辦(中共中央辦公廳、國務院辦公廳)印發的《關於改革社會組織管理制度促進社會組織健康有序發展的意見》(以下簡稱《意見》)中對可直接申請登記慈善組織的定義並不相同,這不但會為職能部門後期工作帶來困難,也會讓很多社會組織在登記或認定為慈善組織時不知所措。”談及《慈善法》,北京師範大學法學院講師馬劍銀説出了自己的看法。

馬劍銀説:“《慈善法》的創新與亮點有很多,如:為慈善法制奠定基礎;開門立法,成為民主立法典範;放開公募權;激活慈善信託等等。但不足之處也同樣明顯,如稅收優惠方面,《慈善法》表示可以享受稅收優惠,但在具體操作層面的如何享受稅收優惠並未提及;另外,《慈善法》全文並未提及‘業務主管單位’,但實際過程中社會組織在很多方面依舊受到雙重管理體制,其法律依據依舊不明確;還有,《慈善法》與其後出臺的配套文件中對慈善組織的界定存在矛盾,對於許多條款的疑問,迫切需要一個類似‘慈善法再解釋’的文件。”

《慈善法》第三條:本法所稱慈善活動,是指自然人、法人和其他組織以捐贈財産或者提供服務等方式,自願開展的下列公益活動:

(一) 扶貧、濟困;

(二) 扶老、救孤、恤病、助殘、優撫;

(三) 救助自然災害、事故災難和公共衛生事件等突發事件造成的損害;

(四) 促進教育、科學、文化、衛生、體育等事業的發展;

(五) 防治污染和其他公害,保護和改善生態環境;

(六) 符合本法規定的其他公益活動。

《意見》中可直接申請登記的慈善組織為:提供扶貧、濟困、扶老、救孤、恤病、助殘、救災、助醫、助學服務的公益慈善類社會組織。

對於二者存在的差異,馬劍銀認為,《慈善法》中對於慈善活動的界定更加廣泛、全面,而之後出臺的《社會服務機構登記管理條例》(《民辦非企業單位登記管理暫行條例》修訂草案徵求意見稿)、《社會團體登記管理條例(修訂草案徵求意見稿)》及《意見》中對於可直接進行登記認定的公益慈善類社會團體範圍則縮小,在《慈善法》作為我國公益慈善領域基本法已經確立且即將正式實施之際,這樣的配套文件如果出臺不免有些矛盾,而且會在具體執行過程中造成困擾。

解決問題需要倒逼機制

中國社科院社會政策研究中心副主任、研究員楊團也舉例説明:“有一家從事教育事業的NGO,之前一直在從事慈善活動,如今在申請認定為慈善組織時,被告知其業務範圍並不屬於可直接登記的慈善組織範圍,需要找到業務主管單位審查同意,才可進行登記認定。但根據《慈善法》對慈善活動的認定,其業務範圍完全屬於慈善活動,理應被認定為慈善組織,這讓其負責人感到困擾:‘《慈善法》都認為我屬於慈善組織範疇,配套文件卻又要對我進行界定。’”

“面對這樣的問題,我給其組織負責人的建議就是,首先按照規定準備好登記認定所需材料,然後向有關民政部門提交一份書面申明,內容就是按照《慈善法》規定,其組織所開展的業務範圍屬於慈善活動,應予以認定。在此過程中積極向社會反饋進展情況。”楊團給出這樣的建議。

楊團還進一步表示:“向社會實時反饋,就是要將個案放大,呈現給公眾和媒體,自《慈善法》出臺後,一系列法規文件密集出臺,這當中不可避免地存在很多實際操作層面上的問題,我認為就目前而言,要想解決這些問題,最有效的途徑就是個案突破,通過公眾與媒體對一個個實施過程中出現的個案問題進行關注和跟進,找到其産生的根本原因,進而與有關部門共同推進政策法規的修改完善,達成一種倒逼機制。”

被困擾的不止一方

而對於《慈善法》及各類配套文件的出臺所帶來的一些困擾,馬劍銀認為並不會單單出現在社會組織一方,作為身處一線的具體負責認定的民政系統工作人員,困惑同樣存在,一邊是剛出臺的慈善領域基本大法,而另一邊又是配套實施的行政法規,二者出現的矛盾讓工作人員不知該如何做出解釋;而且新出臺的《慈善法》將社會組織登記、慈善組織認定、公募資質申請、公募活動備案管理等等一系列許可權下放到縣級人民政府民政部門,但在此之前,很多相關民政系統,如全國縣一級民政系統並未涉及過此類業務範疇。

對此,《公益時報》記者諮詢公益領域專業人士,對方表示,之所以會出現“慈善組織認定”,是因為現在將慈善組織作為了區別於其他社會組織形式的全新類別,並且涉及到後期稅收優惠、捐贈票據領取等一系列問題,所以要進行統一認定,《意見》及《慈善組織認定辦法》中對直接認定為慈善組織的界定範圍之所以與《慈善法》中慈善活動的認定不同,一方面是因為《慈善法》屬於我國公益慈善領域的基本大法,從其立法角度而言涵蓋內容更加廣泛,而如《慈善組織認定辦法》此類配套法規文件則是更為具體的執行法規;另一方面,開展慈善活動的組織中有基金會,也有社會服務機構、社會團體,但這當中並不是所有的都符合《慈善組織認定辦法》中的規定,需要進行認定。

對於社會組織需要尋求業務主管單位許可後才可認定為慈善組織的問題,對方表示,目前而言,我國社會組織在登記註冊之時都會先找到主管單位,再到民政部門登記註冊,而對於無法找到主管部門的社會組織,則都是由民政部門審核通過後“一手托兩家”,也就是既當該組織的主管單位,又當登記註冊單位。但對於相關業務許可權下放到縣級民政系統方面,該人士也坦言:“此前有關社會組織的登記註冊及管理工作,縣級民政系統都不參與;而如今突然增加大量此前未曾接觸的業務工作,確實是一個很大的挑戰。”

由此,各地民政系統工作人員能否真正掌握《慈善法》及相關配套法規文件顯得尤為重要,普法效果的好壞直接關係到法律法規的具體落實。

普法至關重要

國家社會組織管理局副局長安寧在回答《公益時報》記者就普法計劃的問題時表示,目前民政部只負責全國各省級民政系統學習《慈善法》及配套文件,而各縣、市民政系統的普法工作則由省民政部門組織開展。而對於基層民政系統工作人員在實際操作方面,安寧表示,民政部已經出臺了相關的業務認定流程表,在具體操作當中,更多的將以社會組織根據表格填寫相關內容,工作人員根據相關表格為度進行認定的形式進行,這樣既簡化了操作難度,也加快了工作效率。

對此,《公益時報》記者還採訪了成都市民政局民間組織管理處處長劉川雲,對方表示,對國家出臺的《慈善法》及一系列相關配套文件,成都市民政局正在抓緊開展內部學習。“短時間內出臺了大量的法規文件,這對於各地民政系統自身學習、掌握上確實是一個很大的挑戰。”劉川雲説道。當記者問及成都市對於《慈善法》及配套文件的普法計劃時,劉川雲坦言:“目前還沒有非常明確具體的普法計劃,因為談到普法,首先自己要熟悉、掌握相關法律法規,但就目前而言,我個人認為全國民政系統自身對於相關法律還處在一個學習階段,所以這一階段,應該將重點放在如何讓職能部門自身全面、透徹的領悟、掌握、運用相關法律法規方面。”而對於許可權下放到縣級民政系統後,是否會給從未接觸過此類業務的工作人員帶來一些困難時,劉川雲説:“許可權下放到之前未參與、接觸過社會組織相關工作的縣級民政系統,確實會在一定時期內是對其工作人員的一次挑戰,但是一方面,法律出臺到具體實施還需要一個過程,很多地方還沒有開展相關工作,所以在實踐中會出現什麼樣的具體問題還猶未可知;另一方面,還是需要一線民政系統工作人員深入學習、切實掌握相關法律法規。”

值得一提的是,在10月19日成都市慈善事業發展辦公室舉辦的《慈善法》培訓會上,當馬劍銀向全場100多位來自地方社會組織、民政系統工作人員及個人問及對《慈善法》及其配套文件是否有深入了解時,全場幾乎無人舉手。

多地尚未開展慈善組織認定工作

楊團表示:“《慈善法》及配套文件的密集出臺,其實對各地民政部門都是一種考驗,時間短、內容多、任務重;在這種情況下,相比少數的一線發達城市,我國絕大多數二、三、四線城市此前公益慈善事業並不發達,無疑是普法計劃中的重點,理應由民政部牽頭,會同其他有關部門自上而下進行普法活動,不應該僅僅停留在國家到省級、省級再各自為戰,這樣的模式很可能在立法精神、法律細則、法律含義等方面的普及過程中出現斷層,導致普法效果大打折扣。本次我們聯合成都市慈善事業發展辦公室、成都市慈善總會等開展的‘2016《慈善法》解讀’活動,就是希望在各地方進行《慈善法》及相關配套政策的普及,成都是我們第一站,接下來我們還將在全國9個城市進行宣講。”

作為本次活動的主辦方之一,成都市慈善總會秘書長榮道清表示:“正是鋻於《慈善法》已經頒布實施,但地方上無論是機構工作人員、政府工作人員等還存在很多不了解、不清楚的地方,所以才合作開展這樣的普法活動,除此之外,我們還將開展其他多種形式的宣傳活動,意在讓大家更加全面地了解《慈善法》的內容及其由來。但是,我認為民間機構的普及宣傳只是作為一種補充,普法工作的重要力量應該是政府,但這並不表示就單單是民政部門一家的事情,任何一部法律的出臺、實施都是多個部門之間相互配合完成的,《慈善法》也是一樣,它只是進一步明確了民政部門在公益慈善領域的主管地位,並且作為主要牽頭部門引導和管理,但要使得《慈善法》深入人心,除了民政部門,還需要各級宣傳部門、法制部門等共同努力,推動這部法律的普及推廣。”

對於如何看待《慈善法》實施後對地方公益機構的影響時,榮道清説:“成都市慈善總會還沒有申請認定慈善組織,主要是因為成都市民政部門尚未開始進行慈善組織認定等工作,我們目前更多的還是按照出臺的相關法律文件進行積極準備,並且密切與有關部門溝通。我認為法律的落實需要一個過程,在這個過程當中無論是職能部門自身抑或是社會組織都需要根據法律法規進行相關調整、完善,這是必然要經歷的一個陣痛期,成都慈善總會其實從2013年開始就已經著手對自身運作模式進行不斷的調整,其中包括:以自身公募平臺為基礎開放公募權,為眾多慈善組織匯聚更多的社會資源;推動組織自身資訊公開;推動募、用分離機制的建立,凡是涉及服務類項目,我們都與專業的社會組織合作,我們提供資金,社會組織提供專業服務。

同樣,深圳社會救助基金會辦公室主任李遙興也表示:“目前我們還沒有進行慈善組織認定工作,因為深圳社會救助基金會是在廣東省民政廳註冊,但目前還沒有接到相關認定通知,9月26日、27日我們已經在廣州進行了統一的培訓,主要內容就是學習《慈善法》及相關配套文件。”

楊團表示:“《慈善法》的出臺在中國公益慈善事業發展中是具有里程碑式意義的,即便是其仍有待完善的地方,但它為我國公益慈善事業發展指明瞭前進的方向,任何事物的進步與完善都需要一個過程。《慈善法》才剛開始實施,現階段我們迫切要做的,其一,就是共同努力,推動《慈善法》在全國範圍內更好地普及與實施;其二,就是發現問題並找出原因,推動《慈善法》更快、更好地完善。”

觀點:

清華大學公益慈善研究院院長王名:須加強登記管理隊伍建設

清華大學公益慈善研究院院長王名