《簡牘探中華》解鎖漢代傳遞軍情的“密碼”

發佈時間:2024-06-09 15:23:10.0 來源:中青網 責任編輯:曾勝玉

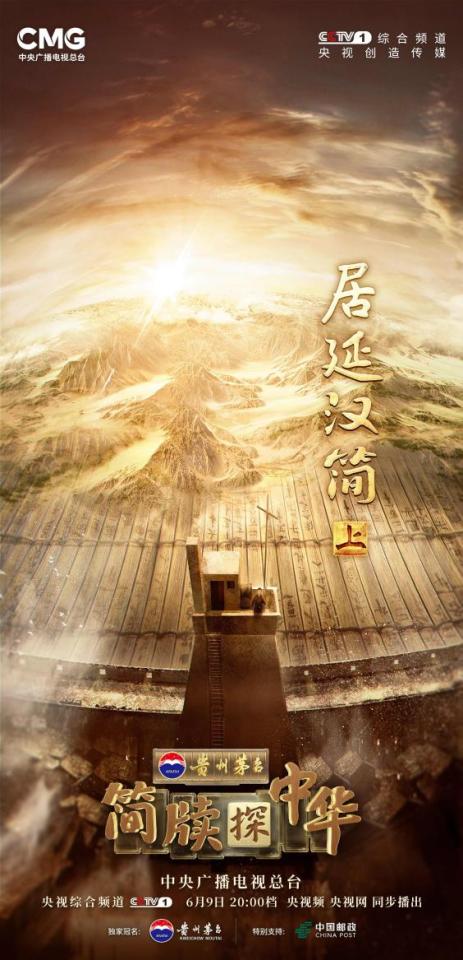

你知道迄今關於端午節最早的文字記載出自哪嗎?甘肅居延地區出土的漢簡中説 “十八日:丙申,乙醜,乙未,乙醜,甲〼重節”,據推測,簡文中的“重節”或即“端午節”,這可能是目前考古發現關於“端午節”最早的文字記載,比大眾所知的西晉《風土記》的記載早兩百多年。適逢端午假期,《簡牘探中華》將於6月9日20:00檔,在總臺央視綜合頻道(CCTV-1)播出,用兩集節目內容重現居延漢簡的故事場景,勾勒出一幅鮮活生動的漢代邊塞生活畫卷。

古人沒手機也能遠端通信?

邀你探尋漢代烽火制度的精妙

居延漢簡是自20世紀30年代以來,經多次發掘出土于漢代居延地區的簡牘,內容涉及軍事、政治、經濟、社會等各方面,被譽為漢代邊塞屯戍生活的百科全書。本期《簡牘探中華》將通過“實地探訪+實景戲劇+文化訪談”等創新方式,探尋漢代烽火制度的精妙和屯戍制度的智慧。

中國古代的烽火制度歷史悠久,根據《史記》記載,早在西周時期,烽火制度就成為傳送軍事警報的重要通信手段。居延漢簡代表性簡冊《塞上烽火品約》詳細記錄著匈奴來犯時,漢代邊塞烽火警報的使用規則,如同傳遞情報的“密碼本”。戍邊吏卒需要牢記“密碼本”的內容,以便於發現敵情時,第一時間把入侵人數、入侵方位等資訊借助烽火信號傳遞出去。不同資訊的“加密”方法有什麼區別?蘭州大學敦煌學研究所所長鄭炳林介紹,用於傳遞信號的物品還有類似旗幟一樣豎立在桿上的標識物“表”、用蘆葦扎成的火把“苣”,以及堆積在一起的柴草“積薪”,吏卒們就是依靠這些物品的不同組合完整傳遞情報。在中國人民大學國學院教授谷曙光看來,這些信號和火光不僅用於情報傳遞,更象徵著團結協作的精神,以及吏卒們誓守邊塞的信念。

漢代戍邊吏卒的日常工作不僅要“舉烽火”,還得“明天田”。何謂“明天田”?居延漢簡告訴我們,人工鋪就的天田表面疏鬆,通常處於漢代邊塞外側,人、畜經過後容易留下痕跡,因此需要每天派吏卒巡察。為保障效果,負責巡察的吏卒抵達邊界後必須“打卡”報到,並以“日跡”的形式將具體情況記錄下來並逐級上報。詳細週密的屯戍制度是漢代經略邊疆的重要舉措,很好地保障了邊塞的安寧,讓百姓安居樂業,也促進了絲綢之路的繁榮。

古人如何給文書“加密”?

兩枚漢代封泥首度披露

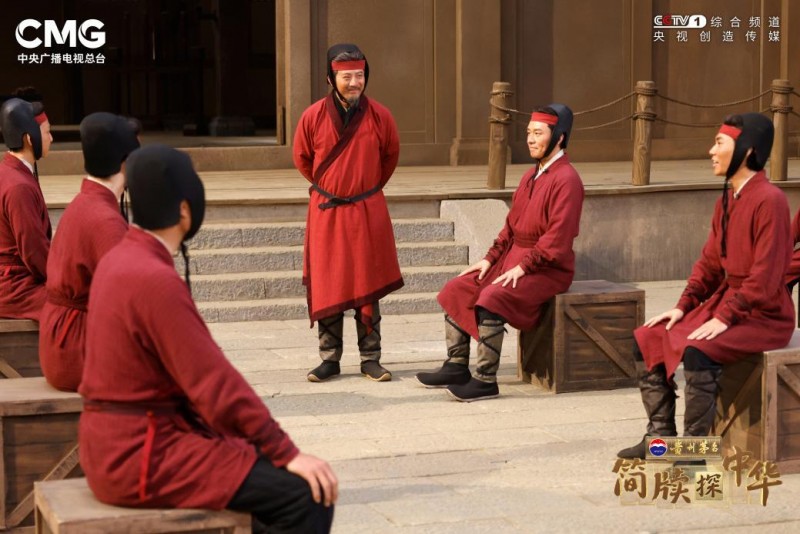

三萬餘枚居延漢簡內容豐富,特別是其中的官方文書和私人文書,對於研究漢代的相關管理制度、社會生活有著重要意義。《簡牘探中華》選取居延漢簡部分記載,以目前出土居延漢簡最多的候官——甲渠候官為切入點,還原漢代西北邊塞屯戍生活的真實樣貌。跟隨節目鏡頭,觀眾將回到戰爭硝煙與生活煙火交織而成的漢代邊塞,領略戍邊吏卒嚴陣以待、守望邊塞的生動形象。

甲渠候官出土的《敞致子惠書》書信簡是居延漢簡私人書信類的代表之一,寫信者是一名叫“敞”的吏卒,他在信中無奈地向戰友“子惠”借褲子,並承諾儘快歸還,側面反映了當時邊塞生活的艱苦。節目實景戲劇將結合這一記載,展現敞和子惠之間動人的同袍情誼。

值得期待的是,本期節目中,甘肅簡牘博物館副館長徐睿將介紹兩枚從未對外公佈過的漢代封泥。徐館長介紹,古人將公文、信件寫于木牘之上,在文字表面蓋上一塊木板,然後用繩索綁縛,在係結處封以泥,最後用印章壓上印文,便形成封泥。此次首度披露的兩枚漢代封泥,一枚出土于甘肅敦煌懸泉置遺址,一枚出土于甘肅古浪縣黑松驛,將為古代歷史研究提供新切口。

“他們曾經來過,他們如此鮮活。”居延漢簡的出土,讓正史中少有記載的吏卒再次被世人看見。聽到居延漢簡中真實記載的名字在節目戲劇中再次響起,清華大學歷史系暨出土文獻中心教授侯旭東直言“感觸很深”,他表示:“讓我想起在漢代邊塞默默無聞戍守國家的人,居延漢簡讓這些人的故事流傳了下來。”

6月9日,總臺央視綜合頻道(CCTV-1)20:00檔,讓我們跟隨《簡牘探中華》重返兩千多年前的漢代居延地區,開啟邊塞之旅!

免責聲明:

中國網娛樂轉載此文目的在於傳遞更多資訊,不代表本網的觀點和立場。

文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。