《詩畫中國·江河萬古流》映古今:從《劍閣圖》看蜀道神韻

發佈時間:2024-06-09 15:22:10.0 來源:大眾網 責任編輯:曾勝玉

近日,中央廣播電視總臺出品的大型文化節目《詩畫中國·江河萬古流》在央視綜合頻道播出。節目用現代化的文藝表達方式探尋中國文化的發展軌跡和精神脈絡,生動展開中國文明的重要圖像志,不僅帶觀眾領略詩畫藝術之美,更帶領觀眾沿著自然地理縱覽山川河流,感受其間的歷史演變。《詩畫中國·江河萬古流》節目在賞畫品詩中追根溯源,于江河水脈間找尋中華民族的歷史源流。

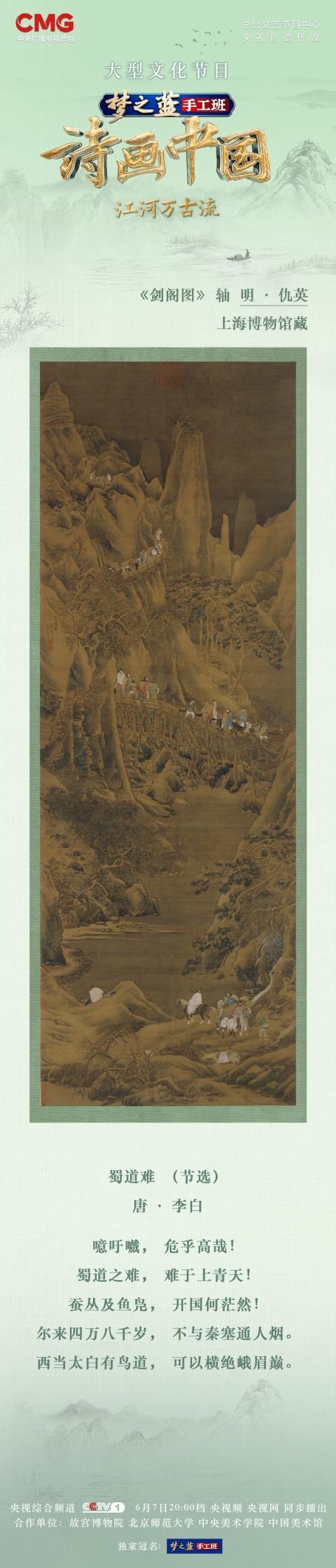

無論旅遊還是觀景,拍照留下紀念,這是當代人的尋常之舉。然而,古人沒有相機,再美的景、再險的山都幾乎只能留在文字之中。若是那時有丹青妙手潑墨揮毫,山河之勢、桑梓之念即成圖畫,存于後世,成為形象記憶,其珍稀之處甚于詩文。這樣看來古人繪畫作品的價值,不僅限于藝術與文物這兩項評判標準,學術價值自然也在其中。固然,古人作畫並非全然寫實,但一幅山水畫仍然帶有那個時代的印記,其中的學術內涵不僅記錄了地理,亦成為後人探討歷史的依據。明人仇英《劍閣圖》軸呈現的正是蜀道上的險關——劍門關的山形地貌。無論是回顧蜀道上的歷史,還是解讀蜀道上的地理,這幅古畫都有著不同尋常的意義。

在《詩畫中國·江河萬古流》節目中,節目組選用了《劍閣圖》軸來講解千年蜀道之險與巴蜀人民不畏艱險的“蜀道精神”。《劍閣圖》軸描繪的是蜀道上的險關,而蜀道之險深入人心,卻源自唐代詩人李白的一首《蜀道難》。《蜀道難》不僅憑藉豪放的辭章傳誦千年,也讓後人領略了古代蜀道交通的艱辛。從地理角度看,蜀道即指陜西與四川兩省之間的交通。一條道路如何令後人感嘆千餘年,其中的原因在於川陜之間的地理形勢。翻開地圖,我們看到秦嶺、巴山兩條近似東西向山脈橫亙其間,無論南下入蜀還是北上出川,蜀道之難,難在道路經行之處的秦巴山地。“連峰去天不盈尺,枯松倒挂倚絕壁。飛湍瀑流爭喧豗,砯崖轉石萬壑雷。”蜀道如此險峻,長時期地阻礙了川陜兩地的交往。而山間取道,無論古今往往選擇山中谷地——即山體斷裂之處,經河流侵蝕形成河谷,寬闊之處不僅可以形成道路,且住有人家,辟為農田;陡峭山崖則無路可尋,必須開鑿棧道。標準的棧道一般在水流湍急的陡壁上,利用石裂法鑿出石洞,穿進橫木以為梁,然後在橫樑上鋪好木板,並在河身石底上豎起立木,作為橫樑的支撐。古代沒有炸藥,憑藉石裂法開鑿棧道十分艱難,李白詩中“地崩山摧壯士死,然後天梯石棧相鉤連”以誇張的筆法,形容了修建棧道付出的慘烈代價。即使如此,棧道鋪設之後,飛棧連雲蜿蜒于陡崖之上,狹窄而易損,無論行走還是維護都不易。故“蜀道難,難於上青天”,不僅修路難,行路也難。然而如何用今天的技術手段再詮釋《劍閣圖》軸中的蜀道,《詩畫中國·江河萬古流》給出了全新的答案。節目借助CG建模手段,將《劍閣圖》軸從平面轉換為一個立體的場景,還原出劍閣蜀道的奇險景色,使得畫中的驚險蜀道直觀地呈現在觀眾面前。像利劍一樣直插入雲的山峰染上了層層綠意,峭岩陡壁上的古棧道也迎來了動態的過往行人,科技與藝術的結合讓畫中景色變得更加生動可感,使得“蜀道精神”中敢為人先、也能為人先的主題思想更為突出。

一條蜀道,分別由翻越秦嶺、巴山道路構成兩部分,仇英的《劍閣圖》軸呈現的正是巴山道上的最險要之處。巴山呈西北—東南向延伸,不僅南北界分四川盆地與漢中盆地,也是川陜交通中的一段險途。翻越巴山道路從漢中出發進入巴蜀之地,主要道路自西向東分為:金牛道、米倉道、洋巴道三條道路。三條道路中金牛道最為重要,歷史時期無論軍事行動還是民間出行,翻越巴山主要選擇金牛道。

金牛道起步于漢中勉縣,經寧強、廣元翻越巴山至昭化、劍門,道分兩支,一支沿青藏高原邊緣經綿陽進入成都平原,直指成都。另一支沿嘉陵江經閬中、南充至重慶。劍門關,位於四川省廣元市劍閣縣境內。關城所在之處山體中斷,兩旁斷崖峭壁,直入雲霄,峰巒倚天似劍,兩壁對開,其狀似門,故稱“劍門”。劍門關初稱劍閣,後改為劍門。這是名震天下的第一處險關,只要少量士兵防守,即可獲得“一夫當關,萬夫莫開”之效。

一個地方能被古人繪為丹青,流傳後世,不僅在於居天下之險的地勢,更與那裏的歷史相關。中國大地上每一段歷史都有讓後人難以忘懷的人與事,而成就歷史的不僅只有人與事,腳下的大地、起伏在大地上的山川地貌同樣不可忽視。三國時期,蜀漢雖弱,卻能與曹魏、孫吳並列構成三國鼎立之勢,與蜀漢近似封閉的地理環境相關。讀史觀畫,往事均已遠去,但劍閣之險仍然令後人望而生畏。在節目《蜀道難》中,歌手白舉綱“穿梭”千年,來到了《劍閣圖》軸中與畫中人相遇。白舉綱與畫中沿著山腰棧道前行的人們點頭示意,他的歌聲亦穿破重重山巒直達雲霄,傳統藝術形式與現代科技在這一刻得以巧妙地相遇。節目的視覺呈現打破了時空的限制,增添了更多的創意和趣味,讓曾經的歷史在今日再次煥發生機。

蜀道上的故事,無論事關道路還是事關歷史,都為後人留下無限思考。從歷史回看仇英的《劍閣圖》軸,其中感慨更多。圖上著筆之處,峰巒疊嶂,連綿起伏。無論高低,但凡人行之處均為棧道,凸顯蜀道之難、地形之險。劍閣地處金牛道,已然十分艱險,而越巴山道路中,米倉道與洋巴道更甚于金牛道。這兩條道路沿途均以山谷為主,行走困難,鮮有人經行這裡,儘管如此,也並非完全絕跡,唐代詩人杜牧詩中“一騎紅塵妃子笑,無人知是荔枝來”,描寫的是唐玄宗時期楊貴妃喜食荔枝,快馬急送的情景。楊貴妃盤中的荔枝並非來自嶺南、福建,而是出自重慶一帶。四川原本十分炎熱,重慶一帶小地貌的作用更提升了這裡的氣溫,時至今日仍然屬於長江沿岸“三大火爐”之一。在這樣的小氣候條件下,唐宋時期重慶至三峽一帶均種有荔枝,傳送荔枝的軍人從這裡獲得荔枝,為了保鮮,選擇路途較短的洋巴道翻越巴山,然後再經行子午道直下長安,正是這樣的原因,洋巴道也被稱為“荔枝道”。

歷史早已遠去,踏上今日的蜀道,腳下成行的道路也已經被公路、鐵路取代。在總臺《詩畫中國·江河萬古流》節目中,一幅《劍閣圖》軸穿越時空,毫無阻礙地呈現了古道神韻。那山、那道,以及踏雪出行的旅行者,不知是官,是商,是僧,還是民,雖然生在那時,卻憑藉藝術走向今天與未來。(韓茂莉,北京大學城市與環境學院教授)

免責聲明:

中國網娛樂轉載此文目的在於傳遞更多資訊,不代表本網的觀點和立場。

文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。