發佈時間: 2017-04-19 | | 責任編輯: 馬雅蘭 | 來源: 中國網圖片中心

李百軍

1955年出生於沂蒙山區農民家庭。

1976年大學畢業後分配到沂水縣從事攝影工作

1992年台灣攝影家出版社出版《李百軍攝影作品集》

1998年在巴塞羅那現代藝術中心舉辦《中國陜北》攝影展

1999年在法國巴黎蓬皮杜藝術中心舉辦《中國新兵連》攝影展

2002年嶺南美術出版社出版發行《每天—李百軍生活視覺日記》

2008年被中國攝影家協會授予突出貢獻攝影家

2012年在濟南國際攝影雙年展上被評為最高學院獎。

2014年11月,《後樣板戲》參加濟南國際攝影雙年展。

2016年9月,山東畫報出版社出版《老城記憶——八十年代臨沂城》

2016年11月,《臨沂記憶》參加連州國際攝影節。

1976年,我大學畢業後分配到沂水縣科技辦公室工作,那年我21歲。

1979年,臨沂地區科技辦公室抽調我到臨沂進行“國營企業技術改造調查”,我的工作就是用相機記錄每個企業進行技術改造的過程,並幫助他們建立起影像檔案。這工作相當繁瑣複雜,一個項目從開始到完成需要幾年時間,期間都要留下影像資料,我們前後用了五、六年時間才弄出了一些眉目。

在這幾年時間裏,我頻繁來往于沂水和臨沂之間,走遍了臨沂駐地所有企業。那時候臨沂城很小,總共就那麼幾條街。工作之餘我喜歡拿著相機在臨沂城溜達,對臨沂城的大街小巷都記得爛熟。哪家糝鋪好喝,哪家小店餃子好吃,都瞭如指掌。

在各個廠礦企業中跑來跑去,累並快樂著。有些企業急著向上級報送技術改造的有關材料,需要我儘快把影像資料提供給他們,而他們的技術改造項目又用不了那麼多底片。為了能夠儘快地沖洗膠捲,我就跑到大街上,稀裏嘩啦把它拍完,在不經意的亂拍中,竟然也能碰到一些好玩的瞬間。這本書裏的圖片,大都是這麼信手拈來的。

1987年,臨沂地區青年攝影家協會成立。那時候我們青年影協搞得很紅火,地委和行署也很看重我們,經常要我們組織一些大型攝影活動。當時地委組織的《奉獻的土地》晉京影展,從財政給我們青年影協撥了充足的資金。我們協會抽調了十多個人,在地區水利局招待所一住就是一年多。那年頭照相的少,全地區十幾個縣,能拍得像樣的也就十幾個人了。

那是文藝繁榮期,全國文藝界都在積極創作,攝影當然也不例外。我們被眾多的主題影展催得屁滾尿流,天天提著相機到處轉悠。挖空心思想點子,把全部心思都用在了攝影“創作”上。那些不惜工本和時間,反覆導演和擺拍出來的 “創作作品”,現在看來只不過是對當時改革開放的一種表面圖解。我們當然不知道,在我們熱衷於擺拍和創作時,位於古城西安的一個紀實攝影群體已經悄悄地擺脫了“攝影創作”的巢臼,以記錄的方式關注著人類生存的現狀,以樸素真實的影像還原了攝影本體的語言。

在一次全國會議上,我認識了陜西紀實攝影群體的侯登科。他對我“精心創作”的片子不屑一顧,而對我八十年代初期在臨沂城隨手拍攝的圖片倒是十分讚賞,他説那些街頭巷尾的百姓生活才是攝影最為本真的語言形態。他讓我了解了國外報道攝影的發展和國內紀實攝影的現狀,並推薦給我貢布裏希《攝影的哲學》和蘇珊·朗格《情感與形式》等書籍。從那時開始,我逐漸摒棄了“攝影創作”的模式,開始關注身邊各類人群的生存基本狀態,用最樸素的影像語言,記錄身邊的人和事。這些三十多年前在臨沂城順手拍下來的一些圖片,也算是對臨沂城當時的一點回憶吧。

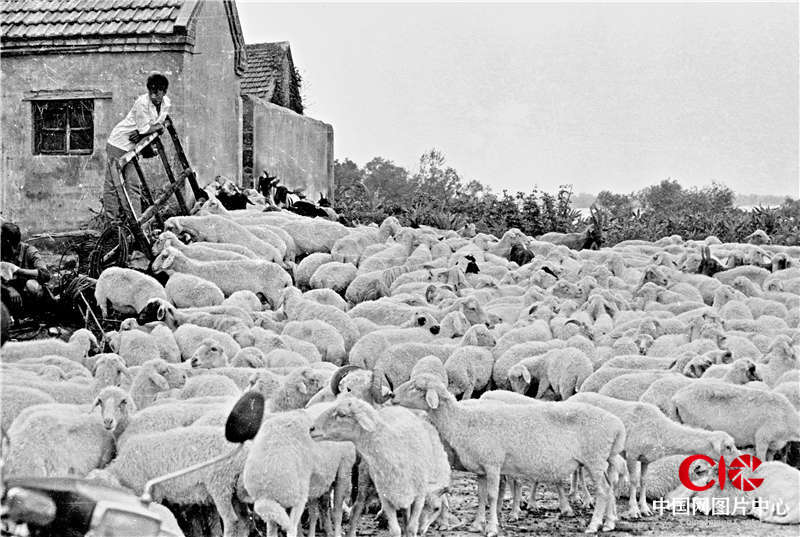

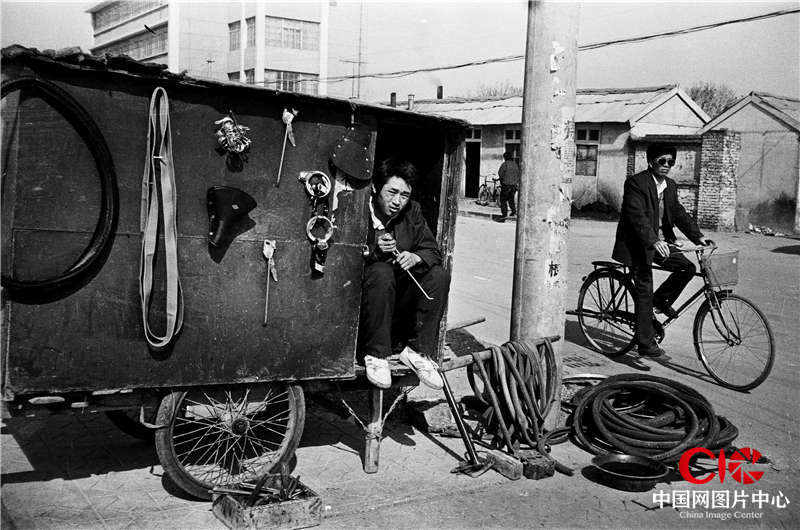

《老城記憶:八十年代臨沂城》作品欣賞

點評:

李百軍以臨沂城區作為長期關注和影像採集的區域,持續記錄了自上個世紀八十年代以來這一地區人民的日常生活形態與社會變遷。影像最為動人之處,在於向我們呈現出了開革開放前後人們那種純良、樸素、甚至有些無辜的表情。他的影像所涉及的時間跨度,相對集中的區域與人群,以及豐富駁雜的生活細節,向我們展示出中國城市化歷史進程當中這一地區漸次發生的各種微妙的變化。我們不僅從中可以找到國人許多重要的生活記憶與歷史記憶,我們還可能通過他的影像看到國人是如何在一個不長的歷史跨度當中變成了今天這副模樣兒。 ——劉樹勇

李百軍沒有追尋偉大圖像的夙願,也沒有合謀入流的熱忱,卻在主流與邊緣的結合地帶恪守他平常的視角,觀看和被看,體驗著你、我、他的錯覺磨合,從普通人的生存境遇中吮濡著良知的給養,分辯著流血與流俗的嬗變切轉。他明白一個個瞬間都與他的命運相關,他和他們的生存理由如出一轍,都是因為活著。 ——侯登科

在中國,從照片中讀出個人身份以及一種真正平等視點的攝影家,李百軍算一個。李百軍堅守自己作為農民的個人身份,並且在他的影像裏表達了個人身份與拍攝對象的一體關係:他在那些人群中,他與他們是真正的同命運共呼吸。對於當代中國,具有這種態度的攝影家,尤其珍貴。 ——李 媚

看李百軍的照片有一種異樣的感覺,似乎他的每一張照片都違反了構圖的基本原則,存在著多個趣味點,各趣味點之間又不存在主從關係,使目光難於停留在某一處。然而正是這種畫面效果,正是因為幾乎張張都是這種畫面效果,才使人砰然心動。 ——聞丹青

我拍《老家上古村》

李百軍

2009年回農村老家,九十多歲的老娘給我一個皺巴巴的牛皮紙袋子:“這些東西我給你保存了幾十年,你看看還有沒有用處?”打開一看,是一包沖洗過的120膠捲,每張底片還套有硫酸紙袋子。仔細辨認了半天,才看出來是1972年在老村裏拍的。

那年我17歲,高中畢業回到村裏,和父輩一樣繼續在山裏勞作著。公社農技站的王明坤在俺村蹲點,在村東的黑山溝果園,幫著改良那些老果樹。老王是濟南人,有個蔡司伊康小相機,這玩意在那個年月可是個稀罕物。老爸當時是村支書,老王就吃住在俺家,我和他混得爛熟。沒事的時候,總帶著相機和我到村邊的山上轉悠,我看著心裏癢癢,也想學學。他就找來紙殼挖個方框,比劃著教我如何取景,然後再從相機取景器裏看那些景物。那年膠捲實在珍貴,老王一年也拍不了幾卷,只是拿著相機過過癮罷了。我從小很少向父母伸手要錢,也很少買新衣服穿。等家裏賣豬的時候,我狠狠心以到城裏買件新衣服的理由向父親要了十元錢。那時的西元120黑白膠捲一塊六角錢一卷,我咬咬牙買了四卷,用剩下的錢只買了件汗衫。回來後就在老王指導下,真槍實彈的幹上了。我們白天拍完,晚上就趴在大桌子底下,一圈用被子圍起來,用兩個飯碗盛著顯影液和定影液來衝膠捲。

七十年代初期,俺村是省裏植樹造林先進單位,許多單位都來俺村參觀學習。省裏大眾日報的攝影記者鄭華和劉永勤等也經常到我們村採訪,他們採訪完後父親就留他們在我家吃飯,我就抽空向他們討教有關攝影的一些問題,慢慢地就通曉了一些攝影的道道。公社開現場會的時候,上級要求要照片資料,就叫我和王明坤去拍照片,那時的照片大多是這麼留下的。

兩年後,待我上大學的時候,我在老家學的那點照相手藝也就有了用武之地,那時的工農兵大學生很少有接觸相機的機會,而學生會的海鷗120相機自然由我專用,經常為學校拍些學生活動的宣傳圖片,再也不用為用膠捲發愁了。寒暑假時,我也把它帶回家裏,繼續給村裏那些老少爺們拍著。1976年我大學畢業回到縣裏,領導讓我從事縣裏的資料照片的拍攝和新聞圖片報道工作。我除了給縣裏拍些宣傳圖片外,有空就回老家拍些老少爺們的照片,幾十年了從未間斷。

《老家紀事》作品欣賞