發佈時間: 2017-04-14 | | 責任編輯: 馬雅蘭 | 來源: 中國攝影出版社

通遼一集寧 1998 年 王福春攝(選自《火車上的中國人》)

福春那種走路的姿勢,還有對任何事情都有那麼大的興趣,那種矍鑠的精神,覺得他根本不像70 多的人。為什麼?我就覺得王福春內心從來不覺得自己是一個著名攝影家,他沒有這個包袱,也沒有這樣的一個奢求,他拍東西也是他喜歡。

他原來是綏化鐵路機車司機學校畢業的,後來也是入伍了,就這點我想談談,為什麼這麼多的紀實攝影師都是退伍兵?我想當兵還是會使人有一種精神,而且有一種行動力。攝影同樣如此,搞紀實攝影第一要有境界,有精神,第二要有行動力,沒有這兩條肯定不行,所以為什麼這些人都是有這樣一個背景,這肯定是有共性的。

就説王福春吧,他描寫的是火車上那些形形色色的人,大家都似曾相識,自然對他的作品就特別有一種親近感。而且跟他接觸聊天,也能感覺到他是一個非常有親和力的人,給人一種能溝通的感覺,特別好。

我覺得王福春最重要,也是值得大家學習的是,你在哪個領域,你就把那個領域拍好,你在哪個地區就把那個地區拍好,這也是近水樓臺。王福春拍完《火車上的中國人》,又拍了《地鐵裏的中國人》,都是軌道交通,然後他還拍了《青藏鐵路》,所有這一切,他都沒有離開過車廂的事。拍《地鐵裏的中國人》,他還研究用什麼相機,最後他發現用萊卡的感覺是最舒服、最好的。

簡言之,他已經把他工作的舞臺和他要表現的車廂裏的社會化舞臺融為一體了,如果每個攝影師都能做到這一點,我覺得哪個行業都不會缺好攝影師。就攝影係的同學而言,將來工作了,怎麼能利用你的工作崗位,把事情做起來,建功立業,王福春是一個特別典型的學習標桿。

他還拍了《東北人》。他也是所有的機器都用了,最後用8×10 拍的,拍的是那種冰天雪地的感覺。跟他聊天,你會感覺他從來不假,沒有一點兒陌生感,所以他才能拍出來這樣親切的照片。

個人認為王福春的作品也是出自一個普通人的視角。那天鐵道部被撤,微信裏發的全都是王福春的照片—《火車上的中國人》。後來鐵道部變成了鐵路總局,很多人懷念,那天發的也全是王福春的照片。所以我覺得一個攝影師能在這麼平凡的崗位上做出這樣一個成績,是最值得學習而且最有借鑒意義的。王福春在綏化那麼小個地方當文化幹事,居然能拍出這樣的作品,我覺得是很厲害的,這需要堅定的信念、對本職工作的熱愛和對那方人的熱愛,這都是可以在作品裏體現出來的。

逢凶化吉,圓了我的天路之夢

宋 靖:王老師,您現在在拍攝什麼主題?

王福春:我沒有特定的主題,主要是坐火車拍火車,坐地鐵拍地鐵,走到哪拍到哪,不放過一切機會。

宋 靖:您是不是也拍了一組《青藏鐵路》?

王福春:2007 年中國鐵路第六次大提速。我也“提速”了,開始拍攝新的動車高鐵裏的中國人,總覺得不拍青藏鐵路既不完整更是缺憾,在青藏線修建的時候鐵道部曾兩次派我去拍,我都沒去。

宋 靖:為什麼呢?

王福春:因為青藏線屬高原缺氧,我覺得身體不太好,為了安全就沒去。2006 年青藏線開通,2007 年10 月我第一次去,去之前,先回老家哈爾濱做了全面的身體檢查,血壓高,心臟也不是很好。檢查後醫生讓我住院,我説我要去青藏線,給大夫嚇了一跳,他們都不理解,説這太危險。後來我還是硬著頭皮踏上了北京—拉薩的火車,開始我的天路尋夢之旅。為了適應高原反應,我第一站到的西寧,休息了兩天,結果出現高原反應。當時測量了血壓,高壓在150、160 左右,低壓90,我就心裏發虛,真想打退堂鼓,打道回府。可一想,這不是就白來了嗎?心想到格爾木看一下再説。到了格爾木一看血壓不但不降,反而升高了。這讓我為難了,去還是不去?去身體不行,不去就差一步了。最後決定先去解放軍醫院住院,到了醫院後輸液、給氧,住了一週後,大夫説沒問題了。

《青藏鐵路》

《青藏鐵路》

宋 靖:大夫準您去了?到拉薩有什麼感覺?

王福春:是的,當我真的踏上去拉薩的列車時,我興奮不已。當我面對那滿臉刻著滄桑、手搖轉經筒的慈祥老人,對視那一雙雙穿透心靈的明亮眼睛,看到那身穿紫紅色袈裟誦讀經文的虔誠喇嘛、那玩手機打電腦的時尚青年、那天真好奇頑皮的孩子、那潔白的哈達、那優美的舞姿,聽到那動聽的歌聲,這些都深深地感動著我,我興奮地忘掉了自己。當列車穿越海拔5072 米的唐古拉山口站時,令我驚奇的是,我竟沒有任何不適的感覺。後來我就從格爾木到拉薩、拉薩到格爾木,不知疲憊地一次次往返,沉醉地穿行于一節節車廂,捕捉一個個讓我感動的畫面。

宋 靖:拉薩到格爾木多長時間?

王福春:要一整天時間。我主要是白天去,因為白天可以拍片。這是我第一次去。第二次是2007 年11 月末入冬時候去的。當時鐵道部給我開了免票,我先在北京洗了個澡,因為到了西藏是不能洗澡的,高原洗澡犯忌,易患肺水腫和腦水腫,隨時有生命危險。

宋 靖:對,怕缺氧。

王福春:後來我在浴池裏洗了澡,渾身還是汗,出門一著涼風,就感冒了。感冒了去青藏線也是犯忌的,加上我心臟供血不好,血壓也高,都六十開外的人,已不再年輕了。這讓我犯了難,去有危險,不去票作廢了。我憑第一次進藏的經歷,壯著膽子冒險啟程了。也許,我的真誠感動了上帝,也許,有佛祖的保祐,我逢凶化吉,圓了我的天路之夢。當我準備第三次進藏時,拿到的是2008 年3 月16 日北京至拉薩的車票。不巧,15 日在中央電視臺看到拉薩“3·14 事件”,我的心不由地緊張了一下。這次,我的勇氣真的沒了,失掉一次機會。

《青藏鐵路》

小機器可以拍大專題,小機器可以大製作

宋 靖:除了鐵路,您還拍了現代軌道交通,比如説北京的地鐵。

王福春:1998 年我55 歲提前退休了,2002 年全家遷居北京。我來北京,每次出行辦事都乘坐地鐵,於是便想拍《火車上的中國人》姊妹篇《地鐵裏的中國人》。可兩年多在地鐵裏就是找不到感覺。那躁動擁擠的人群、那弱光晃動的車廂,令我的萊卡M4-P 無能為力。而我在地鐵裏拍片子怎麼拍都不滿意,可能是因為光太弱,光圈開大就沒有景深了,要是景深有了快門速度上不去,回來一衝全是虛的。

這讓我挺困惑的,我兒子給了我一台新力的小數位相機,我這人比較傳統,對數字影像持有偏見,不願接受。可我到地鐵裏一試,一下就找到了感覺,而且拍攝立竿見影,拍完就能看了。正好2006 年10 月松下LX2 上市,我就買了,覺得特別好用。因為它小巧,在低速弱光下單手都能拍實。用16:9 的畫幅,我嘗試低速快門1/5、1/10 秒都不虛,因為它防抖。而且我單手拍覺得特別好,因為不被別人注意,就像玩似的。你要是雙手持機拍攝,就像拍照的姿勢了,別人就會防著你。

《地鐵裏的中國人》

後來我這臺相機用得得心應手了,從LX2、LX3 到LX5 不停地換,等LX7 出來的時候正好新力公司出了“小黑卡”,我一看有2000 多萬像素,體積還很小,就買了。我覺得紀實攝影就是要在離人最近的情況下拍攝,包括拍攝火車廂裏的人和地鐵裏的人。因此相機越小巧越好,數位相機小型化、智慧化,而且圖片品質並不在於機器大小。我在平遙展覽的時候是第一次用小機器拍的,因為畫幅是16:9,我就兩張放一起正好變成方片20×20 英寸的,框是60×60 英寸的。一開始我不敢放大,怕虛,但我放大之後一看覺得沒問題。這是2007 年第一次在平遙展出,之後2008 年展出我的《天路藏人》,我想試試看放一米的行不行,結果放一米也沒問題。2009 年我在雲南辦展覽,列印輸出設備幅寬是一米五的,我就説能不能給我出個大的,出來以後發現還是沒問題。這事兒我到現在都解釋不清楚,就是小數位拍的圖片放大以後看,沒有顆粒,而且實度、層次感覺特別好。這讓我特別興奮,讓我一下子就定位了,小機器可以拍大專題,小機器可以大製作,辦展覽出畫冊完全夠用,拍紀實不在於機器大小,越小巧越好。

宋 靖:您也是用變焦鏡頭?

王福春:是28—100mm 變焦鏡頭。

宋 靖:變焦鏡頭您主要是用哪幾個焦距?

王福春:我大部分都用廣角端,因為地鐵裏空間小。

宋 靖:拍青藏線也用這個?

王福春:對,用的LX-2,我都不相信,影友也不相信。影友大部分都有這款相機,有的拍花絮,拍合影,真正拍專題他們就覺得這玩意兒不靠譜。我説我就是用這個機器拍的,通過我“宣傳”之後買這款機器的人多了,實際上就做了個活廣告。後來我就信心足了。今天,人們防範意識特別強,肖像權、隱私權提出來以後,給攝影帶來很多的麻煩和困難。特別是今天這個全民攝影時代,就有這麼一個問題,你用佳能5DMark II 沒法拍,地鐵裏你剛拿出來相機別人一瞅你就不敢拍了,小機器你怎麼拍都行。

宋 靖:您當時拍《火車上的中國人》的時候,用以前的膠片相機別人隨便讓您拍?

王福春:那時候我用過尼康,包括哈蘇也用過,最後都不行。到80 年代後期我就用尼康換了一個徠卡相機M4-P,這在徠卡的M35mm 裏算小巧的了。當年拍片子時人們防範意識差,玩攝影的人也不多。那時候我就用它一直在火車上拍,從影像品質來看徠卡是最好的機器,除了用21mm 鏡頭拍場面外,一般情況我都用35mm1.4 光圈的頭,口徑比較合適,也不變形,視角還大,資訊量還夠。所以後來我就覺得35mm 鏡頭我用著最為理想,原地不動35mm,前進一步50mm,後退一步28mm,這就是我總結的口訣。但數字時代以後我這機器就拿不出手了,在火車裏還可以拍,但在地鐵裏光線太弱了,後來就全部用小數位相機拍,不像過去拍得很死板,數位相機機動性、靈活性、隨意性都好。現在我又拍動車、高鐵,整個車廂裏的環境全都變了,而且在車廂裏公開拿相機肯定不行,我只能是拿小相機掩蔽性地拍攝。

宋 靖:就像變魔術似的。

王福春:是啊,那種條件逼著我想出各種招。過去拍片叫潛心攝影,現在叫潛伏攝影,就是不能公開,像特工人員。我把相機側肩挎,穿上外衣,當我發現目標時,用手拽出,按完快門手一松,相機回到衣服裏,被攝者抬頭一看沒看見相機,他就以為沒照相。另外我也形容自己是“職業小偷”,有些鏡頭想在我眼前溜過去都不容易,因為我在火車上拍片兩眼到處亂看,在車廂裏來回走,你走一個來回還可以,走四五個來回旅客就注意你了,多次被旅客通報乘警,説我是小偷,乘警審訊查證件,弄得我哭笑不得。這些年在車上拍片,練就了一雙“賊眼”,列車到什麼地段小偷多,小偷什麼時候出場,我非常清楚。有時與小偷不期而遇,小偷以為我是小偷,其實他是小偷。

這麼多年越拍越有感覺,越拍越有感情,拍到後來鐵道部的人也被我感動了,他們通過報紙、電視、雜誌看到了我的照片,就來找我,還主動給我開了免票,開介紹信,支援我繼續拍動車高鐵裏的中國人,所以我還是覺得和鐵路有緣。到現在我的創作慾望、拍攝激情都一點兒不減。而且攝影讓我享受快樂,不是那種刻意追求的快樂,而是就在你眼前突然出現的快樂。經常是我出門去辦事,不管我走多遠,一摸發現相機沒帶,馬上回家取。發現手機沒帶,我都不考慮,愛帶不帶,我愛攝影就到這種程度。所以這臺卡片機24 小時伴隨在我身邊,不放過一切機會,有些鏡頭就是不經意間出現在眼前,順手拍下,非常難得,都是生活中的小碎片。

現在老百姓都知道我了

宋 靖:但是您可以整理出來一些專題性的作品。

王福春:我把20 世紀70 年代、80 年代、90 年代還有新世紀拍的火車題材,分為普通車、動車和高鐵三個系列。從蒸汽機車拉的綠皮車,內燃機車、電力機車拉的紅皮車、藍皮車,到今天動車高鐵的白皮車,它承載了整個鐵路的變化,還有火車裏人的變化。70 年代、80 年代那個時候,人們都戴解放帽,穿解放服,千人一面,千人一服裝。80年代中期時裝開始出現,什麼喇叭褲、蛤蟆鏡、留長髮、跳街舞等,手拎三洋錄音機聽鄧麗君的歌。90 年代人們追求時尚很普遍了,奇裝異服人人穿。2000 年新世紀進入數字時代,手機、電腦滿車廂,上網聊天的、看電影的、聽音樂的、炒股的、玩遊戲的、玩IPAD 的,從老人到小孩全是玩手機的低頭族,而且他們也不再看車上的電視節目了。我在1987 年拍攝了電視機第一次上車廂,那時全車廂的人都在看電視。現在車廂電視無人看,都低頭看自己的手機或電腦。這是時代的變化、車的變化、人的變化,也是國家的變化。而且我拍攝時也沒想到鐵路發展這麼快。

我對鐵路感情太深了,我一踏上列車就興奮,不知疲憊地一次次在車廂裏來回走,有座也不坐,有鋪也不休息。説來也神了,那時我患神經衰弱,吃安定五六片睡不著覺。可躺在列車上,列車左搖右擺,五臟六腑都要顛出來的感覺,車輪的隆隆聲,就像一首交響樂、催眠曲,很快讓我入睡。可是一回到家,一靜反倒睡不著。

宋 靖:您一上火車就忍不住想要攝影?

王福春:對,2001 年我的《火車上的中國人》畫冊出版了,我深深地呼吸了口氣,心想:我這麼多年在車上奔波,從沒好好休息過,這次坐火車一定老老實實當回旅客,享受旅客的待遇。可在臥鋪上躺了不到一個小時,心裏就像長草一樣,沒辦法又拎著相機到車廂裏竄。我真的説不清楚,我患上了職業病,上癮了。在火車和地鐵裏拍片離人最近,而且你會有心理障礙,人家眼一瞅你,你就不敢拍了。很多人問我你怎麼跟人協商啊,我説不能協商,一點商量的餘地都沒有,你一商量瞬間都沒了,所以只能偷拍。好在現在地鐵裏大家都是低頭族,還真不注意你,我在地鐵裏拍了上千張打哈欠的照片,現在手機照相更方便,如果手機能把照相功能放在第一位,手機拍照就更精彩了。諾基亞出的手機4000 多萬像素。我最近為諾基亞手機做廣告,北京地鐵各線都有我的廣告大頭像。因為機器越小越隱蔽,拍的東西就越鮮活,在別人不知道的情況下拍最好。我利用職業之便,跑遍全國鐵路各線,如果不在鐵路工作,連想都不敢去想,也沒想過鐵路發展得這麼快。所以火車基本成為中國改革開放的符號了,它代表著國家發展的速度。

最近我在微網志上看到《火車上的中國人》上傳非常火爆,幾天工夫上傳數量就達到十幾萬次。因為鐵道部都撤了,綠車皮也消失了,人們對過去坐火車的經歷變成了一種懷念。儘管那時坐火車很痛苦,也很無奈,但是看了我的照片以後大家覺得挺有趣的,帶來一種回憶,所以上傳得特別火,這是我沒想到的,我覺得過去在攝影圈都知道我就挺好了,現在老百姓都知道我了。我現在在火車上拍片,總有人認出我來:“你是上電視那個拍火車的攝影師吧。”並主動和我留影紀念,我就覺得特別欣慰。

宋 靖:有一天我有一個朋友給我發來一張照片,説這個人拍得真好,我一看就是您的照片,還在微網志上傳得很迅速。

王福春:所以我也在想,我是借了鐵路的光。鐵路成全了我,我也給鐵路留下一部作品,跟火車有關的作品,這其實是挺有意義的一件事。

宋 靖:請您談談您開始接觸攝影的時候是一個什麼基礎,是什麼機會,或者是做了什麼樣準備讓您有了機會能夠接觸攝影,讓您有了收穫很多快樂和榮譽的這樣一個工作。

王福春:首先説説我的人生吧。我的童年是痛苦的,三歲沒了母親,五歲沒了父親,是個苦孩子,是我哥哥嫂子把我帶大的。我哥哥嫂子有五個孩子,加我六個,我是老大,他們管我叫小叔。我沒有小叔的概念,感覺跟他們是一樣的。我哥是老大,中間還有幾個都沒活下來,就剩我最小的一個還活了。所以我哥哥嫂子對我非常好,我嫂子從小也沒母親,她對我就像對親孩子一樣。

我1962 年初中畢業,就想找工作掙口飯吃,我一個大小夥子靠哥哥嫂子養活,一點兒面子都沒有。我家那時從黑龍江老家綏化搬到哈爾濱,後來鐵路工程隊招工,我就報名了。回家後哥嫂説你這體格怎麼能修鐵路,挑石頭鋼軌把你壓也壓壞了,就執意不讓我去。這是哥嫂對我的疼愛,但是我心裏就是受不了。就在這時綏化鐵路機車司機學校招生,哥哥在鐵路局工作,沒和我商量就給我報了名。我哥拿一堆報紙讓我復習考試,我不想考,因為考上後又得上三年學,還得讓哥嫂供三年,我就特別不想考。但哥嫂就逼著讓我去考,那時工作也非常不好找,我只好去考,結果考上了。

既然考上司機學校,我就想當火車司機,開火車挺神氣的,離地三尺活神仙,工資又高。我上初中時家搬到機務段附近,每天拉著爬犁去機務段撿煤核燒,天天聽火車叫,看火車奔跑,對蒸汽機車有著特殊的感情。但是我被分到了車輛班,就是拿小錘檢車的,所以沒開上火車,這是我一生的遺憾。上司機學校念了兩年多,還沒等畢業,1965 年部隊來招兵,我當時也不想去,覺得路走得太長。同學們不想去就找藉口説視力不行,我是很單純的人,參加了體檢,各方面都沒問題,就應徵入伍了。

一當就當了五年兵。因為我畫畫寫字不錯,到部隊不到一個月,新兵訓練剛發槍,我就被調到軍區裏學習。後來留在師裏宣傳科幫忙搞宣傳,軍裏也調我,團裏就是不放,最後留在團裏在俱樂部放電影畫幻燈,寫毛主席語錄,畫毛主席像,那段時間對我的鍛鍊非常大。而且部隊為了提拔我還強留我多在部隊裏當一年兵,提我當電影組長,我卻死活不願意,就想回家到鐵路工作。當完兵回來後,分配到三棵樹車輛段做車電鉗工,就是檢修客車電氣設備,經常到北京、上海跑車。後來因為我做宣傳做得好就把我調到工會了,成了工會宣傳幹事。正好1977 年“文革”結束,撥亂反正,開始技術大練兵,我們工會主席交給我一個任務,讓我去拍勞模照。我説沒相機,他就讓我去技術室借一台海鷗相機。所以我是從一台海鷗相機“起飛”,一直“飛”到今天沒停下來(笑)。

宋 靖:在這之前您也喜歡攝影嗎?

王福春:在這之前我也照過相,但對攝影不感興趣,總覺得攝影不是藝術。那次拍光榮榜勞模照以後,我開始覺得拍照片比畫畫來得快,立竿見影。從此我們單位開的大會小會什麼會我都拍,民兵訓練、技術比武等,瘋狂地拍。現在回頭看以前拍的那些照片,儘管膠捲曝光不準確,有厚有薄,沖印技術也差,但這一張張老照片即使拍攝技術不好也都看著好了,因為是那個時代的記憶。這期間我們工會主席為了提拔我,不能總當幹事,就下令讓我到車間當書記。兩次下令我連看都不看,我説幹不了,我沒這水準,我就喜歡攝影。後來正好鐵路局科研所有這麼一個攝影編制,我就被調去當攝影師了。其實是廣告攝影師,單位研製出了新的産品,我就拍。那時為了在報社發稿,我拍車站服務員扶老攜幼、列車員端茶倒水熱情服務。那時都是擺拍,公式化、模式化的拍法。後來我利用每天坐火車通勤上下班的機會拍火車上的生活,那時候是

無意識地拍火車,覺得拍火車挺好玩的。所以我和很多學生講課時就説你幹啥拍啥,我幹鐵路工作就拍鐵路題材,拍鐵軌上奔騰的蒸汽機車和車廂裏的人。我把蒸汽機車一直拍到退出我的視線,退出歷史的舞臺。我拍火車上的中國人30 年,一直堅持到現在。

你生在哪,你就拍哪。我生在黑土地,就拍了《黑土地》、《東北人家》、《東北人》等,拍家鄉父老、兒時記憶,這是最好的選題。

宋 靖:您是怎麼想到把鐵路當作一個題材來拍的?

王福春:我是鐵路職工,享受鐵路免票,就利用坐火車的機會拍火車上的故事。沒人讓我拍,都是無意識的。一開始就是拍著好玩,時間長了拍多了,發現這是一個系列,那時候還沒有紀實攝影和專題攝影一説,後來我就以它為題了。之前我也拍過風光,我是最早拍攝“雪鄉”的攝影師,曾經有13 個春節都是在“雪鄉”過的,可以説是我把這個小山村給開發出來並把它推向了全國,我的第一張作品《雪鄉》參加了上海第一屆國際攝影展,這個名字是我最早叫響的,對其傾注了我大量的精力和情感;我也是最早拍攝東北虎的攝影師,用了近十年時間,同樣積累了大量的作品。1998 年虎年,我的“東北虎”系列作品風靡全國,著實與虎火了一把。但這兩個題材與我的“火車”與“東北人”系列相比,我還是更喜歡拍“人”。權衡再三,我決定放棄風光包括東北虎等題材的拍攝,專心致志地投入到紀實攝影領域中去,拍攝我更加熟悉與熱愛的《火車上的中國人》和《東北人》。

由於我學過美術,所以我的構圖技術比較熟練,一次性構圖,很少後期來裁剪。此外我還喜歡漫畫,我畫過漫畫。《諷刺與幽默》我從創刊一直訂到今天,現在我的床頭全是漫畫書。因此,我把漫畫中幽默搞笑的元素融入我的攝影作品中,這是我的影像最大的特點。現在幽默攝影在中國都沒形成氣候,每個攝影師有十張八張很正常,拍出上百張上千張的在中國攝影界一個都沒有。2013 年1 月1 日,我在五棵松展出了我的幽默攝影。開始想展我的《火車上的中國人》、《地鐵裏的中國人》和《黑土地》等專題,片子是現成的,結果我的展品從外地發回來一看,已經破爛得不能展了。我不想走老路展老片,就想拿點新片給大家看看,我就把我的幽默攝影展出來了,很受歡迎。幽默攝影講究對比添彩、錯覺出奇、巧合生趣、以趣生情、以情動人,畫裏之意、弦外之音,融幽默、哲理于一爐,嚴肅的主題,幽默化的處理,那幽默,灰色幽默、冷幽默和黑色幽默更具辛辣味,也就是作品的思想性和藝術性、作品的深度和內涵。幽默是一種智慧,帶給人苦涊笑的同時,也能引發對人生哲理的思考。

我覺得換個角度看世界其實也挺有意思的。因為我們生活中幽默處處都有,但我們活得不幽默,看不到這些幽默,反而活得很累。我拍《火車上的中國人》也有幽默的元素,但我現在從社會生活中去專門拍了一個幽默攝影的系列,大家看完以後都笑了,我就高興了。

東北人和鐵路是我的兩大主題

宋 靖:紀實攝影有兩種方式,一種是先拍,最後整理,另一種是主題先行,拍攝過程中再不斷修正。就您的《火車上的中國人》而言,在車廂這個特殊的空間內把一張張照片串起來,可能它們本來並沒有特別緊密的聯繫,但車廂裏中國人表現出的特殊的狀態就是一個廣義的主題了。

王福春:火車的車廂是一個小社會、一個臨時大家庭,中國人出行首選坐火車,實惠、安全。中國人坐火車從20 世紀80 年代“民工潮”開始以後,常常人滿為患,乘車難,買票難。那時我在火車上拍片,遇到很多危險,可以這麼説,我的攝影作品是用生命代價換來的。我這人活得比較單純,頭腦也簡單,除了攝影以外什麼都不行,兩件事三件事放在一起做,就是一鍋粥,成了“東北亂燉”了,一件事也做不好。所以攝影成了我一生的最愛,也是付出代價最大的。

我的肋骨曾兩次骨折,左腿脛骨骨折,三九天掉進松花江、鏡泊湖、興凱湖,幾次大難不死。1995 年7 月10 日我乘坐哈爾濱—北京—西寧—格爾木—武漢—長沙列車,一路從低海拔到高海拔,頭痛得厲害,整宿睡不著覺,又從高海拔到武漢至長沙高溫火爐。我是北方人,在冰雪里長大的,耐寒不耐熱,車廂裏人又特別擠,車外溫度38—39℃,車廂裏超過40℃,汗味、煙味、臭味,熏得我喘不過氣來,全身都濕透了,頭跟水洗似的,嘩嘩流汗。那時綠皮車沒有空調,風扇吹的都是熱風。後來實在受不了就到餐車要點鹽面沖水喝,就這樣還是虛脫了,暈倒在車廂裏。半個多月時間掉十多斤稱。讓我刻骨銘心的一次,是90 年代初在哈爾濱—上海的列車上,也是夏天,車上超員百分之二百多,座席底下、行李架上、廁所裏、過道中擠得滿滿的全是人,我夾在人群裏,想擠也擠不過去,想出也擠不出,卡在中間一動不能動。趁列車來個緊急制動,好不容易才擠出人群。我要走過另一節車廂,可是過不去,我想下車走過另一節車廂,可我還沒能走到那節車廂門,車就開了,我趕緊跑兩步,順手抓住車門欄杆把手,列車運作在站內速度還很低,身體還能保持垂直,等到出站後,車速快了,我的身體開始傾斜,就在這關鍵時刻,車門“咔啦”一聲打開了,列車員和幾名旅客把我拽上車,我坐在地上呼呼喘著粗氣,蒼白的臉上淌著虛汗,在地上坐十多分鐘站不起來,到現在我也沒記住那是什麼站,一想起這些就後怕。很多人説,你可以不上,乘下趟車走,我説不上不行啊,我的攝影包在車上,裏面有鏡頭膠捲等好多用品。那是我攝影人生中最刻骨銘心、最危險的經歷。

《幽默攝影》系列

宋 靖:您幾十年堅持拍這一個題材已經算是中國第一人了。

王福春:不敢説第一。在這期間我還拍了《東北人》,所以東北人和鐵路是我的兩大主題。我把它比喻為我的“自留地”,我要把它耕種好,不能荒廢。後來80 年代我在哈爾濱師範大學學習攝影,我記得語文老師上的第一堂課,第一句話就説“文學是人學”,後來我才知道是高爾基説的,《中國攝影家》雜誌採訪我的時候我就説:“紀實攝影也是人學,離開人就沒有意義。”此外我還把紀實攝影形容為報告文學,它既真實、生動又感人,還具美感。

宋 靖:王老師,您剛才講了您有了“海鷗”起飛,飛到現在,中間怎麼飛的也給我們講點有趣的故事吧。再講講您的《東北人》吧。

王福春:那我就從20 世紀80 年代、90 年代拍《黑土地》説起。我是東北人,我像走親戚似地走鄉串屯,挨家挨戶地串門,進了張家,又進李家。因為我從小在農村和城市交界的地方長大,在大野地裏奔跑,到瓜地偷瓜吃,對農村特有感情。不知是在城裏待久了,還是因為年齡的關係,思念家鄉的情感與日俱增。夢中常憶起兒時在林中打鳥,在草叢中捉蟈蟈,在河裏洗澡抓魚,騎豬逗狗;常想起家鄉的茅草房、大火墻、熱炕頭、糊滿報紙的土墻,老太太圍著泥火盆,抽著大煙袋嘮著家常,老頭穿著厚厚的大棉襖、二棉褲,頭戴狗皮帽子,腳穿靰鞡鞋;常回味家鄉的黏豆包、凍餃子、豬肉燉粉條……那剪不斷的思緒、抹不去的情懷,總使我魂牽夢繞,無法忘卻。

宋 靖:成為一種情懷了。

王福春:對,實際上也是在拍我童年兒時的記憶。現在老土房子扒掉蓋成新磚房,墻201刷大白,家家都有電視、冰箱,和城裏一樣。過去農村孩子和城裏孩子差距挺大,穿的衣服都不一樣,現在你再看一看,農村孩子和城裏孩子穿的一模一樣,有的穿得比城裏孩子還要時尚,已經沒有距離了。這就是時代的變化。而且過去農村人祖祖輩輩是農民,你想進城都不行,現在農民可以進城,到城裏當工人了。像現在農村為啥有很多留守兒童,這也是個社會現象。我拍《黑土地》,拍黑土地的原生態,同時又拉著大白布為背景拍東北人家,一家一家拍。我用愛普生印表機把照片打在宣紙上,把攝影、書法、篆刻、國畫融為一體,在平遙展上獲十萬大獎。後來我用8×10 大畫幅拍《東北人》。因為我2002 年來到北京,正好看到798 陳光俊和綠影室鐘旭東還有何崇岳都拍大畫幅,覺得拍大畫幅挺好玩的,一下就把我的情緒調動起來了,我覺得我也需要改變,也需要玩一玩大畫幅。先到五棵松去買器材,一看不合適,最後在綠影室買了一台金寶單軌機。我就背著8×10 機器在北京轉,天安門、故宮、天壇、頤和園等,拍了一圈,衝出來一看,自我感覺挺好。看看別人拍的,比我還好,我覺得8×10 挺大了吧,別人還有10×20 的,還有更大的24 英寸的。一瞅,一點兒感覺都沒有了,就很困惑。我買這台機器一是想嘗試下大畫幅,另外也是有意識地和數位抗衡,我認為要將傳統影像進行到底。

宋 靖:不是,是因為拍的題材不一樣。

王福春:我在北京轉了一圈找不到感覺,後來意識到,這塊土地不屬於我。

宋 靖:這句話説得好!

王福春:還是距離産生美啊,我回家鄉一看,冰天雪地,美麗“凍”人啊!還是家鄉好啊!我背著大機器就回老家了,我也沒車,不像別人有車開著,我就趕上啥車坐啥車,沿著黑龍江流域 3000 多公里沿線,輻射到黑龍江各地。我從北極村到北大荒,找黑龍江人特點,因為大畫幅是擺拍,不允許抓拍,當時因為受亞當斯的影響,小光圈,慢速度,拍風光行啊,拍人真就不行,1/8 秒人稍微一動都是虛的,最高的1/15 秒,光圈還收不到f/32,也就f/22,而且大晴天還不行,大畫幅必須是在陰天散射光,光比不能大,那種黑白效果才好。現在回頭看這些照片,那時候真是憑一股衝勁,拍了就拍了,走了就走了,人生就是這樣,這一步你不能猶豫,邁出去就邁出去了,現在回頭讓我再去拍,打死我都做不到。

宋 靖:為什麼呢?

王福春:就是那種激情沒了,那時我12 月20 日背機器回哈爾濱,到來年5 月6 日回北京,一冬天在黑龍江拍,一拍就三年多。那都是走到大山裏啊,我一個60 多歲的老頭,搭坐著汽車説翻溝就翻溝,走到雪地裏經常一個人,前不著村後不著店,非常可怕。走在那些少數民族地區,像鄂倫春那些地方,我都覺得不可思議。當時我患感冒、發燒,沒人照顧我,在那個小村子裏打點滴,進那個鄂倫春村落,連大夫都找不著,住的地方有5 塊錢的、10 塊錢的,什麼條件都住了。那是2005 年到2008 年,實際上我就是在黑龍江這麼走著,我還想再拍一年,那故事多了,日本遺孤、慰安婦都拍到了。

宋 靖:那還有慰安婦呢?

王福春:有啊,當我透過毛玻璃取景調焦時,看到84 歲慰安婦李風雲老大媽刻滿滄桑的臉上,流淌著兩行訴説她苦難人生歲月的眼淚,讓我感慨萬千。她是個南韓人,那時和日本人到我們東北來,後來就留在了這邊,特別悲慘。取景調焦時我感動得兩眼常常是含淚的,調焦都是模糊的,時常忘拔插板、忘按快門。

宋 靖:有多少這樣的人呢?

王福春:很多。還有抗聯老戰士、北大荒人。這本畫冊是上海比極影像畫廊尚陸先生支援出的。

宋 靖:畫冊叫什麼名字?

王福春:我叫“大東北”,他改為“東北人”。

宋 靖:畫冊裏有這張照片嗎?

王福春:沒有,以後自己出再添加進去,後來畫冊一齣我就再沒拍,放棄了,這玩意沒完沒了,這就畫句號。本來我還想再拍一年,再補拍一些,少留遺憾。我拍的東北人以冰雪為主,冰雪用以區別於其他地域的人。中國人是靠服飾來區別地域的,中國人的面貌基本都是一樣,只是服裝不一樣,所以我主要是在冬天拍,要是夏天,就基本和中原人一樣,所以我抓住這個特點。我之前拍的叫“黑土地”,為啥呢?因為遼寧的林永惠拍過一個叫“東北人”,他拍我也拍,我倆選題撞車了,而且他先在《中國攝影》雜誌發表了,中國攝影界就是誰先發認誰,後來我不能叫“東北人”就叫“黑土地”,和“東北人”區別開。“黑土地”我覺得挺好。後來這本畫冊,尚陸也沒和我商量,就直接叫“東北人”,其實叫什麼並不重要,重要的是影像,當時我就是想玩一把,玩半天沒玩明白,最後還是回老家黑龍江拍攝完成。

宋 靖:最後還是在家鄉找到了感覺。

王福春:對,這片土地是屬於我的,我形容是自己的“自留地”。

哈爾濱站 1994 年 選自《火車上的中國人》

武漢—長沙 1995 年 選自《火車上的中國人》

西安—昆明 2009 年 選自《火車上的中國人》

北京—上海 2010 年 選自《火車上的中國人》

光指點不夠,他還要有這種願望才行

宋 靖:您拍黃土高原肯定拍不過侯登科。

王福春:肯定不靈。

宋 靖:所以我那天想問楊延康:“您是貴州人怎麼去拍陜北?”最後發現是有點機緣巧合。

王福春:你屬於哪就拍哪,1998 年我陪《人民攝影》去江西南昌講課,後來發現“江西老表”一詞,我以為“老表”是貶義詞呢,就像我們東北説“山東棒子”一樣,後來一問才知道表達的是一種親情,我覺得這個題材太好了。我在會上就説,“江西老表”這四個字就價值連城,你們誰能夠把“江西老表”拍出來,拍出來發給我看,我給你指點,跟我拍《東北人》是一樣的,很經典。到現在“江西老表”也沒人拍出來,而且這個主題內容也很好,是一種原生態,把“老表”過去的歷史文化、民俗風情拍出來,到大山裏一家家拍,過多少年後,老人沒了,叫什麼“老表”都沒用了,到現在也沒有人拍。

90 年代初我還有個選題,叫“北大荒人”。因為我拍的東西太多了,精力不夠,我把“北大荒人”選題先後給了不下五個人,誰都沒拍出來。十萬轉業官兵到北大荒,還有百萬知青,選題非常的精彩,到現在都沒人拍,我也不能再拍了。我給一個人拍,拍拍就不拍了,我問怎麼不拍了,他説沒感覺。在我攝影人生中我還指導了不下十幾人,都挺成功的。有個叫趙剛的,他爸是鐵路職工,去援建坦尚尼亞鐵路時,買回來個理光7 相機給他玩。1991 年他考上長春光學儀器學院,畢業時應該分配到哈一機工作,我拿他的作品找到黑龍江新聞圖片社我的領導,是我的好朋友,看完作品後他被錄取,當了新聞記者。後來他先後到北京《新京報》和《新週刊》工作,現在自己幹了。

東北人

宋 靖:那正好和相機有點關係。

王福春:他考上大學那天拿著相機找我,他説:“王大爺,我上大學了,您看我拍點啥好?”我説:“你啥也別拍,就拍你的校園生活,什麼同學、老師、上課、下課、吃飯、睡覺,各種有意思的你全拍,就拍你身邊的人和事。”因80 年代我在哈師大學習,我知道大學校園生活是怎麼回事。他第一學期拿拍的照片來給我看,我一看,嘿,上道了,我説:“就這麼拍挺好。”他每學期放假都洗一沓照片給我看,有時週末回來,星期日晚上急忙返回學校。大學畢業時,《我的大學》拍成了。到現在他拍那麼好的作品,都逾越不過這部,因為這個主題是他在拍自己。另外90 年代初大學破舊、質樸,等他畢業後大學開始合併,裝修也豪華了,整個變味了。但他還有點缺憾就是女同學拍得少,他説女生宿舍不能進啊,不能拍,就差這麼點。還好,他的女同學丁鳳園拍了不少女生照,後來小丁成了他妻子。其實他的《我的大學》是非常好的片子,這是我指導過的最好的一個學生。

還有1994 年我去廣西柳州,去見一個鐵路上工作的攝影朋友蔣建雄,走在馬路上到處都是摩托車,橫衝直撞,在內地看不見這麼多摩托車,我走在馬路中心都不敢邁步子,車太多,我一下來靈感了,拉住他的手就説:“把摩托車拍出來。”因為廣東廣西摩托車是發展最快的,而且改革開放自行車到汽車的過渡就是摩托車。現在摩托車限行限量,就很少了。他一年後拿出這組片子,中國到現在也沒有這樣表現摩托車的片子,非常精彩,這是我指導的第二個。

還有2007 年我在雪鄉拍8×10 大畫幅東北人,大連有個叫孫連工的,40 多歲,他在政府工作之後下海了,錢有了,開始喜歡攝影,在雪鄉和我聊天,請我吃飯,聊得挺熱乎。有一天他突然説:“王老師,我今年想參加22 屆國展。”我説:“行呵,你喜歡拍啥?”他説:“我喜歡風光。”我説:“風光可沒戲,雪鄉拍爛了。”他説:“那拍啥?”我説:“拍紀實啊!”他説:“紀實拍啥?”我順口説:“咱們東北有老工業。”他一尋思,對啊!我們大連有老造船廠。這是3 月份説的話,5 月份他來北京了,拿了一摞片子,在賓館床上全攤開,用瑪米亞7 拍的,給我看。我一瞅,挺好,入選沒問題,但是獲獎有距離,還沒達到那高度。我順口説了句:“你不是有617 相機嗎,別人都橫著拍,你就豎著拍,造船廠是三維空間,就適合豎片。”這是5 月份説的話,到8 月份展覽之前他來了,在798 打電話給我説:“王老師我來北京了,卷衝出來了,您來看看吧。”我坐車過去,一看,精彩絕倫,豎片視覺上本來就很新穎,因為那個空間更適合這麼拍,我當時就説:“金牌拿到手。”還有人在場,嘴上沒説,心裏肯定説你不是評委,你説金牌就金牌?我覺得他已經達到金牌水準了,如果不給金牌那是評委的問題,水準到了,這是我原話。而且巧不巧,他評選獲的是記錄類金牌獎。他創了攝影界的奇跡,第一次拍片子,第一次參加國展獲金牌。

東北人家

宋 靖:大連的?他現在還拍嗎?

王福春:他現在不怎麼拍了,他現在搞收藏,收藏老照片什麼的。他很感謝我,就是我幾句話點撥的,因為他理解了,對接點非常好,一步一個臺階,真是點石成金。但也有不成的,1998 年我們哈爾濱和齊齊哈爾有四個朋友去西藏,歷時兩個多月。有個人叫陳伶,四十多歲,到我這來吃小灶,問我:“王老師我拍點啥好?”我就説:“你們四個人風光風情照拍不誤,你給我用哈蘇拍100 個藏民人物肖像。”他説好。後來他們回來給我們看幻燈,看到後半夜也沒看到這組片子,我説:“陳伶,那100 個人物肖像呢?”他説:“王老師不好意思,我沒拍。”我問:“怎麼沒拍?”他説:“我們去的是無人區,沒有人。”這話給我氣的,我説拉薩多少人,拉薩是各地朝拜集中的點,最精彩的就在拉薩。我説不用高手,“一般手”三天拍100 張都沒問題,差一點的一個禮拜怎麼也拍完了。説這話都15 年前了,今天拿出來100 幅藏民人物肖像都不過時。但他為啥不行,因為他沒有意識到,怎麼點也不到位。那天我給中藝攝影學校的學生講課,一個學生説:“王老師你別再説了,這個選題我去拍,等我拍回來向您彙報。”

宋 靖:他還要有這種願望才行。

王福春:對,這樣的故事不少。我上課時給學生我的郵箱地址,説你們不要不好意思,給我發片子。有的學生怎麼樣呢,積了幾百張片子發給我,我看都看不過來,我説你不要這麼發,你選出十張八張你認為好的發給我,不然我都看不過來,不光你一個人,還有其他人,每次都幾百張,但我也不厭其煩地給他們解讀,告訴他們好在哪,不好在哪,應該拍啥,不應該拍啥,經過幾次都有明顯提高。

現在的學生都是幸運的,上大學學攝影,老師一對一地教。我在那個年代學攝影時,想找老師找不著,想看本攝影雜誌、攝影書都看不著,看影展機會也少,都是“高大全”、“紅光亮”模式化的東西。這就是20 世紀70 年代的時候,80 年代後期好了點,現在什麼都有了,學啥有啥。全國有50 多所大學有攝影專業課,學攝影太容易了,老師都手把手教。

宋 靖:對,現在多了。一個《東北人》,一個《火車上的中國人》,然後是《地鐵裏的中國人》,您剛才也説了點,這就是您來到北京之後所關注的?

王福春:對,因為我覺得這個選題是屬於我的。

宋 靖:都是車廂裏的事。

王福春:對,你看一個地上,一個地下,一個長途,一個短途,空間都是一樣的,用膠片相機怎麼拍都不成,最後用數位相機拍,找到感覺了。我拍地鐵以北京地鐵為主,又先後跑了南京、上海、廣州、深圳和香港地鐵,用一年多時間把全國地鐵跑遍了。到現在我又拍了近七年了,內容豐富多彩,什麼都有,我都編輯好了。所以我拍片主要追求生活化、趣味化,不追求大事件,都是百姓生活、人生百態。

宋 靖:這對一般的人是最有意義的,因為像大事件啊,必須得有一個平臺,得服務於一個大機構、大的媒體,才能接觸這些大事件。另外像楊延康老師那樣的,就得有一種傳教士的精神,十年十年地關注一個主題一件事,他的生活方式已經變成攝影了。

王福春:他就跟傳教士一樣了,一步一叩首,虔誠地按快門。

宋 靖:所以這也不是誰都能做到的。

王福春:特別是年輕學生,覺得拍紀實比較難,無處下手,改革開放三十多年紀實攝影已經形成氣候了,每個題材都被人佔領。很多年輕學生都去玩當代藝術,玩觀念攝影。觀念攝影就像流行歌曲一樣,興一陣,長不了。真正能傳世的還是紀實攝影,它的社會價值、歷史價值遠遠大於它自身的審美價值。最後攝影拼的不是長槍短頭,而是鏡頭後面的頭腦,就是我們常説的文學修養、藝術修養和豐富的人生閱歷。現在年輕學生知識有了,藝術修養也夠了,可就是人生閱歷太短,經歷就是財富。所以,攝影師必須具備文學家的思想、哲學家的思辨、美學家的愉悅、漫畫家的幽默,才能拍出生活化、趣味化,情理之中、意料之外的不同尋常的佳作。

現在拍片很多人都停留在簡單地記錄階段,要遵循藝術來源於生活,高於生活的原則。生活中的閃光點,就是我們常説的作品的藝術含金量。紀實攝影美在內容,不在形式,內容永遠大於形式,形式為內容服務,但願內容與形式完美結合。現在能選好題,就能成功一半,但必須下功夫,不要急功近利。俗話説:放長線釣大魚。今天的學生你真的選準主題,堅持十年二十年三十年後再看,作品的社會意義、歷史價值該有多麼重要啊!每個階段、每個時期都應有年輕人去做,就像接力賽一樣。

宋 靖:其實我覺得學生還是沒有想著去做,他們現在如果拍火車,真能拍進去,也一樣。

王福春:還得具備條件,得有經常坐火車的機會,一年坐幾次肯定沒戲。我也看到很多人拍火車,缺少深入,拍得量不夠,品質就自然上不去。

宋 靖:但是作為符號,可能認可的人還是您。

王福春:攝影界誰先打出去就認誰,比如《火車上的中國人》,我之後也拍了那麼多,卻沒急著出版,為什麼?你出什麼也超越不了原來的,後來我也不急,就先拍著積累吧。所以有一部就行了,把這個做好,做深,做透。當然除了有一個好的獨特主題,還得有讓人過目不忘的片子。

關於王福春

知名自由攝影家

成名作《火車上的中國人》為廣大民眾熟知

1943 年出生於黑龍江省綏化市。

1963 年考入哈爾濱鐵路局綏化鐵路機車司機學校。

1965 年軍隊招兵應徵入伍。

1970 年退伍後分配到哈爾濱鐵路局三棵樹車輛段做車電鉗工,經常到北京、上海跑車,後調到工會任宣傳幹事。

1977 年“文革”結束開始技術大練兵,開始用工會的一台海鷗牌相機給勞模拍照,從此愛上攝影,並開始了火車題材的拍攝,持續至今。其間創作了《東北人》、《黑土地》、《東北虎》等著名作品。

20 世紀80 年代就讀于哈爾濱師範大學攝影專業,曾任哈爾濱鐵路局科研所攝影師、編輯。

2002 年全家遷居北京,由於出行辦事經常乘坐地鐵,便開始拍攝《地鐵裏的中國人》。

2002 年《火車上的中國人》畫冊獲平遙國際攝影大展中國優秀攝影師“阿爾卡特大獎”一等獎。

2004 年《東北人家》獲第四屆平遙國際攝影大展優秀攝影師大獎金獎。

2006 年《東北人》獲山東濟南當代國際攝影雙年展最高學院大獎。

2006 年購買了第一台數位相機—松下LX2,從此熱衷於用數位卡片相機拍攝紀實作品。

2007 年中國鐵路第六次大提速,開始拍攝新的動車高鐵裏的中國人。

2008 年《黑土地》獲山東濟南當代國際攝影雙年展世界傑出職業攝影師獎。

2010 年被《文明》雜誌評為“文明經典·傑出攝影家”和“文明中國·傑出攝影家”。

2012 年榮獲國際攝影學會“金龍獎”終生成就獎。

2013 年初在五棵松展出了自己的幽默攝影作品。第十七屆全國影展金牌獲得者,第三屆中國攝影金像獎獲得者,中國攝影家協會德藝雙馨優秀會員,曾多次赴丹麥、法國、巴西、義大利、英國、俄羅斯、美國、荷蘭等國家參加攝影展。

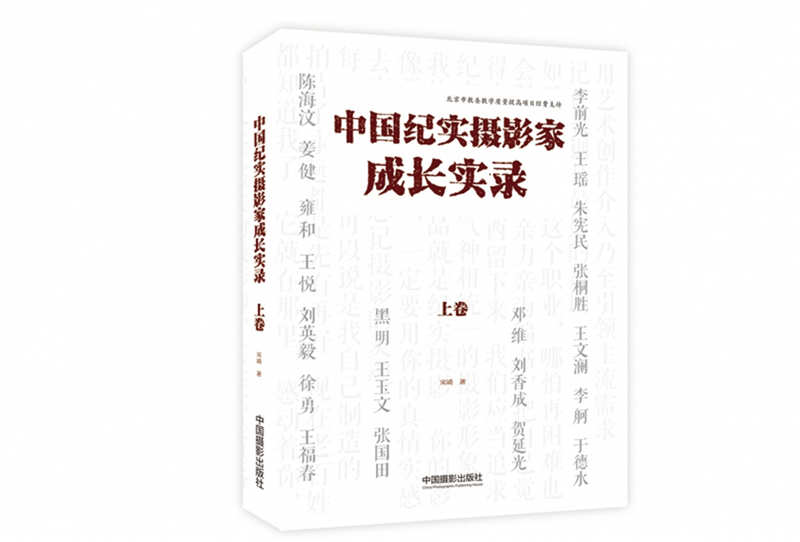

本文摘自《中國紀實攝影家成長實錄(上卷)》