2017年7月22日下午4時,“以抽象的名義”獲獎青年藝術家作品展在北京798藝術區悅·美術館隆重開幕。中國藝術研究院副院長譚平、魯迅美術學院美術館館長王易罡、中國藝術研究院美術研究所外國美術研究室主任、著名藝術批評家王端廷,中國人民大學文學院副教授夏可君、天津美術學院教授馬樹青、著名抽象藝術家馬可魯、悅美術館館長王飛躍、《庫藝術》出品人、主編江濤、清華大學經管EMBA11級北京分會會長李躍起、德山藝術空間負責人考雲岐、四川美術學院副教授王小箭,著名藝術家李向明,李向陽、布日固德、馮良鴻,張朝暉等嘉賓出席了開幕式及新書發佈會。

嘉賓與藝術家合影

《庫藝術》作為一本老牌藝術雜誌,長期致力於中國當代藝術的傳播和文獻性挖掘整理工作。同時《庫藝術》長期關注中國當代抽象藝術的發展,一直致力於探討一種新的中國抽象藝術的可能性。

中國藝術研究院副院長譚平在開幕式致辭

《庫藝術》出品人、主編江濤在開幕式上發言

2017年,《庫藝術》推出《窮盡一生亦不過無限接近:2008-2017庫藝術十年抽象研究文獻》,為2008—2017的中國抽象藝術做一個力所能及的見證。並在本書出版之際,同時啟動“以抽象的名義——青年藝術家評選推廣計劃”。本次評選作品採取專家評議兼民主投票的雙重方式。本次展覽特邀中國當代抽象名家及理論批評家等九位專家周長江、譚平、孟祿丁、王易罡、白明、馬樹青、馬可魯、王端廷、夏可君為學術顧問。聯合各大藝術高校和眾多媒體向青年藝術家們廣泛徵稿,並借助社交網路平臺由大眾進行投票,最終有十八位青年藝術家入選本次“以抽象的名義——獲獎青年藝術家作品展”。

18位藝術家影像

仇墨嬌、段曉剛、李卓、尹思文、朱佩鴻五位獲獎者

其中仇墨嬌、段曉剛、李卓、尹思文、朱佩鴻同時獲得“最受大眾歡迎獎”與“專業提名獎”,陳晗、陳子風、韓青臻、唐麗淑、唐明偉、吳冠儒、向國華、小華、應晶晶、張斌、張博、張飛宇、張一非獲得“專業提名獎”。

如果説在2016年在今日美術館舉辦的“中國抽象藝術研究展”參展的16位抽象藝術家(譚平戲稱為“老抽”)代表老一代抽象藝術家的成就,本次由《庫藝術》推動的本次展覽就是部分年輕一代抽象藝術家的集體展示。

青年展覽首圖

《庫藝術》此舉旨在發現具有新鮮創造力和觀念突破性的後起之秀,目擊、記錄與推動下一個十年中國抽象新勢力的誕生。在當下這樣一種資訊極度發達的社會狀態下,這些年輕的藝術家們正在以更為“肆無忌憚”的綜合消化能力與“極度自我”的語言表達方式來彰顯自己對於抽象藝術的理解。他們在抽象之中或綜合,或提純,或以更為具體明確的,和自己個體經驗更有直接關聯的問題意識,代替了對於抽象定義含混的探討。

抽象藝術發端于西方,至今已有一百多年的發展歷史。抽象藝術可以稱之為20世紀經典的藝術樣式。抽象藝術是從具象藝術中演變而來,它一旦從自然模倣的桎梏中解放出來,它們便顯示出作為自由元素的力量,色彩流淌出音樂的詩,線條滲透出構造的活力,畫面顯示出明凈的廣袤與遼闊,現在它們自己變成了獨立的主題。抽象藝術成為個體感覺與宇宙的交融的象徵。

現場部分嘉賓

中國的抽象藝術在民國時期即有如吳大羽等前輩實踐者,改革開放後,中國抽象藝術真正開始起步併發展,受制於民眾的接受程度和理論界的滯後,中國抽象藝術的影響力長期籠罩在具象繪畫、觀念藝術、裝置影像和新水墨的陰影下。但抽象藝術家一直在默默努力,逐漸形成了北京上海兩大創作重鎮。進入新世紀後,抽象藝術迎來了發展的高峰,不僅理論界漸趨活躍,藝術高校也逐漸把相關的抽象理論和實踐納入到常規的教學中。譚平、周長江、丁乙、王懷慶、江大海、馬可魯、馮良鴻、孟祿丁、王易罡、余友涵、劉剛、雷虹、李華生、梁銓、劉旭光、李向陽、張羽、李磊、馬樹青、朱金石、陳若冰這些老一代的抽象藝術家的作品開始頻繁出現在各大展覽及公眾視野中。

部分參展的青年藝術家

在這輪抽象熱的帶動下,年輕一代的抽象藝術家如雨後春筍一樣在中國大江南北不斷涌現,新一代的85後、90後青年藝術家生長在網際網路全球化時代,他們的藝術實踐起步就在一個較高的位置起點上,他們具有更為廣泛的國際視野,全球同步的消息接受能力、更為優渥的創作條件,更為寬鬆自由的文化範圍,在消弭了社會宏大主題敘事、集體記憶之後,藝術家的個性化體驗成為藝術實踐的原動力,在藝術語言的提煉和綜合把握能力上也漸趨成熟,逐漸形成了中國新生代抽象藝術的新面貌新氣象。

李卓-二零一七(1)-布面油畫丙烯-100CM100CM-2017

本次參展的藝術家部分為職業藝術家,也包括在校教師和學生。

獲獎藝術家代表李卓戴著一幅斯文的眼鏡,他是一位現居於宋莊的職業藝術家,他來自東北,最初他迷戀寫實肖像作品,但畫了一段時間後漸漸感覺達不到自己的感受,有一次他無意中在網上看到強光照射下飛鳥展翅墜落的照片受到啟發,開始慢慢轉向表現性、抽象性的創作,本次展覽他帶來的作品《2017年1》、《2017年2》兩幅丙烯作品以黑白為主色,字母數字和兒童畫為符號,具有塗鴉般自由揮灑,戲謔風趣的畫面效果。

尹思文向觀眾直播介紹自己的創作思路

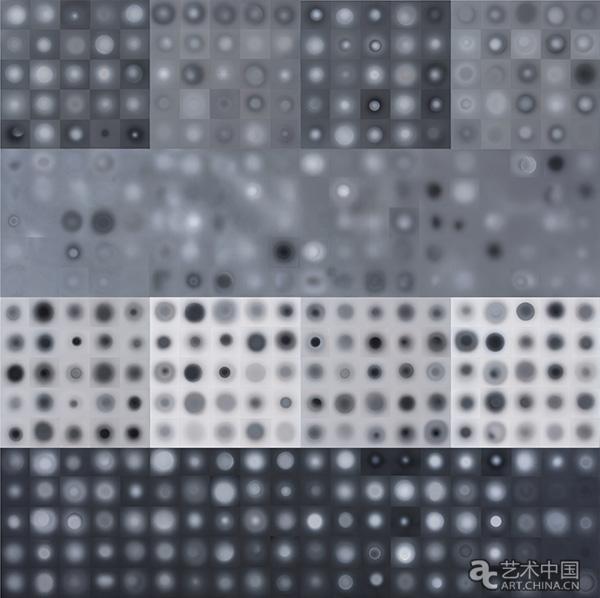

尹思文-絕對中心繫列3-240cm-x-240cm-布面丙烯-2017年

尹思文的創作是由一組組嚴密整齊的小方格組成,方格中又有一個圓點,隨著畫面的節奏,每個圓點又與前一個圓點産生色差,形成了整幅畫面光暈的效果。尹思文的創作代表了抽象繪畫冷靜理性規則的一面。具有極端的控制力和極簡的特徵。

名稱;棉線的排列-形NO5,年代2017-,作者:向國華,材料:棉線,水墨,金漆-尺寸:100X120CM

來自四川的向國華梳著一個發髻。他的作品帶有鮮明的幾何形特徵,暗黃色的幾何形印製在如黑白電視雪花的黑色背景上,畫面深厚而沉鬱。他的作品材質也比較特殊,採用了橫紋緻密的棉線。向國華向記者介紹他經歷了完整的2008汶川大地震,他的家徹底消失了,生命的慘痛和無常對他的創作也産生了深刻的影響。

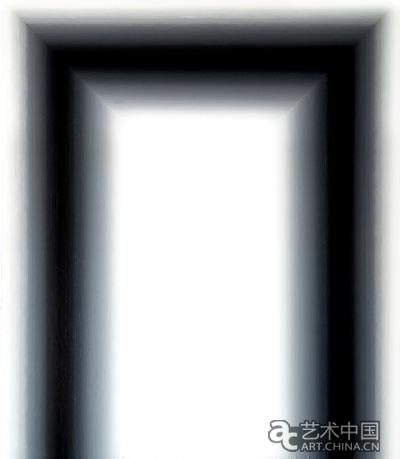

張飛宇-門2-195-X-170cm-布面丙烯-2017年

作品同樣以黑白為主調的是張飛宇的作品,張飛宇穿著健身褲,高大健壯。他坦言自己的作品受到書法的啟示,重視書法漢字的框架美感,他的作品特徵以黑白漸變為主,簡潔達觀,光韻細密。

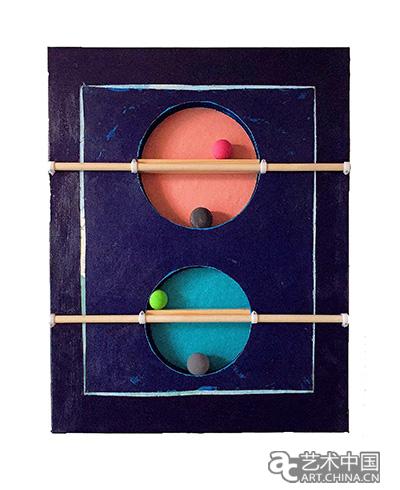

吳冠儒-Free-will-50X40cm-綜合材料-2017

吳冠儒一襲白衣,陽光帥氣。他的作品在展廳最開始的位置,他的作品一反傳統抽象繪畫的繪畫性,採取了一種架上裝置的方式,作品以小木棍、彩色小球和三角塊等實物綜合部分繪畫的方式來表達自己對抽象藝術的理解。他的作品注意畫面元素的均衡、懸置和對比,作品氣質巧思靈動,靜中有動。

仇墨嬌-無題-布面油畫-1.8mx1

來自清華美院的女孩仇墨嬌梳著一把馬尾辮,清秀爽快。仇墨嬌重視筆觸在畫面中的運用,她的作品尺幅很大,畫風接近表現性,各種厚重和輕薄的筆觸相互並置和疊加,構成了縱橫開闔,酣暢淋漓的畫面美感。

詩人趙麗華在現場直播

值得一提的是,本次展覽的傳播上也頗有亮點,展方請來了梨花體詩人趙麗華來直播本次展覽,趙麗華個性鮮明,她頭戴黑帽,身披黑色薄紗,拿著一根小小的話筒,通過手機直播平臺向她的十幾萬粉絲介紹著每位青年藝術家,在藝術家解讀作品的間隙,她不時以通俗的語言傳達她對於抽象繪畫的理解。這樣一種跨界親民的傳播方式不失為一種有趣有益的嘗試。

本次展覽持續到2017年7月30日。

展覽現場

天津美術學院教授馬樹青接受藝術中國專訪

馬可魯與仇墨嬌合影

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

展覽現場

其他部分作品

韓青臻 Beauty, sensitivity and transcendence water based material on canvas 2016

唐明偉-形體2b-120X120cm-布面綜合材料-2017

朱佩鴻-《我的空間-綠洲1號》(局部)-1.6m×6

形狀五100x100cm-布面丙烯-2016段曉剛小文件

應晶晶+《水墨·水晶·晶》NO.5+布面混合材料-+2015年12月+122x92CM

張斌《合•和》樟木2015年30×30×--90cm

小華-藍色在底部,140cmx120cm,布上綜合材料及縫補,2016

張博《my-ignorant-world》,13×18