|

“浩瀚草原——中國美術作品展”開幕式現場

2012年10月27日上午十時,由中國文學藝術界聯合會、內蒙古自治區宣傳部、中國美術家協會、中國美術館、中央民族大學共同主辦的 “浩瀚草原——中國美術作品展”在中國美術館開幕。

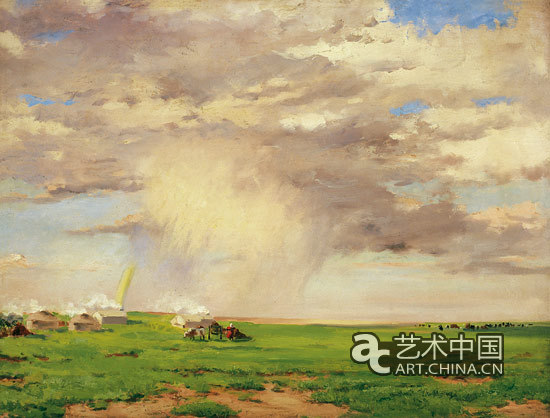

吳作人 草原雲雨

近年來,中國美術家協會結合世情、國情配合黨和國家工作大局,積極組織、推動、促進少數民族地區美術繁榮發展,發揮行業協會的組織作用,自2009年以來,陸續開展了一系列的以少數民族為主題的大型專題展覽。在這些專題展覽中,影響深遠的有2009年以西藏地區為主題的“靈感高原——中國美術作品展”、2010年“西藏和平解放六十週年全國美術作品展覽”和2011年以新疆地區為主題的“天山南北——中國美術作品展”,這一系列新中國歷史上最大規模的全國性少數民族題材美術大展,將幾代美術家表現少數民族題材的創作全面展現出來,以此構建一個全新的中國美術發展歷程。從某種意義上説,這些展覽本身就是新中國成立60多年以來中國美術界的一個縮影。不僅通過展覽廓清了這些地區美術創作的發展脈絡、時代精神和風格的演變,而且以藝術的方式錶現了少數民族獨特的自然風光、人文景觀和民風民俗,展現了60餘年來藏、維等少數民族地區在黨的領導下翻天覆地、日新月異的巨大變化。通過鮮活直觀的藝術展覽形式,踐行著藝術大繁榮、文化大發展的文化國策。同時,通過寫生和展覽活動,強化了少數民族地區與內地,包含文化界在內各界人士的交流,促進了民族融合,宣傳了黨的民族和文化政策,真正意義上做到了學術引領和社會影響高度統一。

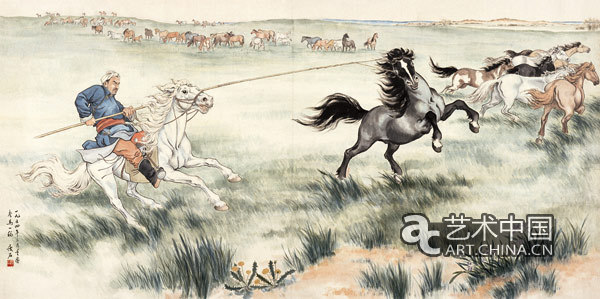

尹瘦石 套馬

中國美術家協會再次策劃于2012年舉辦以內蒙古美術創作題材為主題的又一大型展覽——“浩瀚草原——中國美術作品展”。圍繞內蒙古獨具特色的風土人情,全方位、多角度地展現六十多年來內蒙古豐厚的人文社會發展風貌和璀璨的蒙古族藝術世界。這同樣是一次具有鮮明主題的學術性、文獻性的美術展覽。

妥木斯 垛草的婦女

本展覽在2011年下半年開始啟動,並成立項目組,2012年2月16日召開了首次策展工作會。先後多次召開了涉及本次展覽理論文章、年表等學術主題的理論討論會和籌備會議。作為“浩瀚草原——中國美術作品展”的開端和重要組成部分,中國美術家協會分別於2012年5月22—28日、6月24—30日、7月13日—19日,組織了三次赴內蒙古寫生活動。寫生活動邀請100余名來自全國各地的美術家們奔赴內蒙古,深入錫林郭勒、呼倫貝爾大草原,體會原汁原味的牧民生活,實地進行寫生創作。還到當地的工礦企業進行參觀學習,美術家們看到內蒙古翻天覆地的變化而激發了創作靈感。通過寫生活動,藝術家們創作了一大批優秀的作品,豐富了展覽的藝術交流內容,為本次大展打下了堅實的作品基礎。寫生活動中共累計創作出了137幅優秀寫生作品。涌現了一大批記錄和描繪當下內蒙古最為鮮活的地物風貌、人文社會的作品。經專家認真評選,有69件作品入選了本次展覽。

劉大為 馬背上的民族

“浩瀚草原——中國美術作品展”參展作品為400余幅。並針對在內蒙古美術史上具有重要地位的侯一民、妥木斯、詹建俊、譚權書、尹瘦石、劉大為、胡勃、李愛國、龍力遊、朝戈、蘇新平等11位藝術家進行個案展示。入編《浩瀚草原——中國美術作品集》的作品為520余幅,入編人次達268人,其中少數民族畫家106人,蒙古族畫家達99人,接近參加人數的40%。

孫志鈞 布裏亞特的冬季

從展示形式上,力爭創新和多樣化,收集了藝術家的畫作、創作草圖、速寫、創作筆記,製作了視頻紀錄片,以求全方位記錄和捕捉藝術家創造過程,反映藝術家從藝做人的立體形象,給觀者一個全面的視覺感受,從而把展覽變成一個很好的觀察、學習和研究中國美術發展的平臺。

韋爾申 吉祥蒙古

除展覽本身之外,注重學術成果積累和展示,中國美協專門聘請有關專家,精心收集內蒙古美術發展歷史和20世紀以來內蒙古題材美術創作的各類資料,從不同角度進行研究,嚴格規範、詳細梳理年表,撰寫學術論文,彙編完成了大型畫集《浩瀚草原——中國美術作品集》。並精心製作《浩瀚草原——中國美術作品專題片》,該片採訪了多位美術家,包括侯一民、妥木斯、詹建俊、譚權書、劉大為、胡勃、吳長江、朝戈等,還採訪了老一輩藝術家葉淺予、尹瘦石的家屬,還隨行紀錄三次寫生活動實況。片中名家雲集,暢談草原風情,感懷藝術人生。

“浩瀚草原——中國美術作品展”將進一步推動少數民族題材美術創作發展,也為黨的十八大勝利召開獻上一份厚禮。

朝戈 寬闊的風景

龍力遊 等待醉歸丈夫的好力堡婦人

蘇新平 男人與馬

|