拿獎狀的一家農民2002

《身份》及攝影者的身份——觀李楠作品有感

顧群業

看到李楠的攝影作品《身份》,想起幾年前跟朋友的一次爭論。朋友是位攝影狂熱愛好者和攝影器材發燒友,大部分積蓄都用來購置頂級的攝影器材和裝備。他堅持認為,攝影是一門技術而非藝術:因為影像是客觀存在的,攝影師所做的,只是通過準確的曝光和良好的色彩還原而得到清晰的影像。當然我立即對他的觀點進行了反駁。我問他拍得清楚就算是好攝影作品了嗎?2007年5月,我們在中國美術館看到保羅•羅維西的作品,其中有很多拍“虛”的肖像,該做如何解釋呢?

攝影的確是一門技術,但技術和藝術是可以相互轉換的。其實從拉丁文詞源結構考察Art(藝術)一詞,其本意就是“技術”,由此可見技術和藝術的關係。我始終有個觀點:任何事情做到極致,都是藝術。正如《莊子•養生主》中講述的庖丁解牛的故事。庖丁通過對技術鑽研和磨練,達到“合於桑林之舞”、“莫不中音”的地步。文中描述的那種技術之高,達到了 “目無全牛”、“遊刃有餘”,完成後則“躊躇滿志”的精神境界,那就是藝術的境界了。連“解牛”這種事都可以成為藝術,攝影當然也不會例外。

曾經有人把藝術定義為“人類以創造美為主要目的的技術及其産品”。的確,藝術需要技術作為支撐,但它不能被認識為技術。技術與藝術的關係,猶如物質與精神的關係。藝術家以攝影技術為手段,通過影像表達自己的思想與觀念。觀眾所看到的作品,與其説是現實世界中的影像,還不如説是攝影家的思想與觀念。攝影技術和影像在這裡成為一種媒介,使“物質”轉換為“精神”。這種轉換,如同傳説中的煉金術。“掌中握無限,剎那成永恒”應該是對攝影藝術家創造能力的傳神表述,也就是這麼一個過程,攝影藝術家從人類真實的視覺世界中提煉出了“可視物”不同尋常的視覺特質,而後融入到人類的精神世界中,成為人思想觀念的一部分。在這個過程中,攝影藝術家“表達什麼”遠比“如何表達”更重要,也更為關鍵。所以,衡量一名真正的攝影藝術家的標準,關鍵是看他對藝術觀念的理解及把握。當然,朋友的觀點也有他的道理。因為正如庖丁解牛,對於技術乃至精良裝備的追求,何嘗又不是一種對於至臻之境的追求呢?況且脫離了技術能力,所謂的“藝術”也將是蒼白的。

很羨慕李楠,不僅有多年的新聞媒體從業經歷,現在還有學院裏良好的學術研究環境,這些使他總能以一種非常自然而且自主的方式將觀賞者引入到他攝影作品裏面。我想,這就是一名優秀的攝影藝術家應該具備的強大控制力。他的影像作品會形成一個“全息”的視覺“磁場”,激發任何一個進入到“磁場”中的觀者的視覺感受能力,來接受“磁場”的全方位輻射。因此,攝影藝術的視覺傳達力也是一種精神控制力:對圖像的控制、對自我感情的控制、對鏡頭內外世界的控制,甚至這種控制力能透過圖像載體,去“控制”圖像前的觀看者,控制觀看者的思維方向和起點。無疑,李楠就是這樣一位具有“控制力”的攝影藝術家。在他的攝影作品《身份》中,拍攝對象既是表達他們自己的演員,也是表達攝影藝術家思想的演員。這體現在李楠對人物形象的選擇和對場景道具的選擇上,包括人物身體語言、神態的表達,李楠都進行了細緻的安排。每次拍攝前他都會畫好設計草圖,並設計出人物所應該表達出來的狀態。

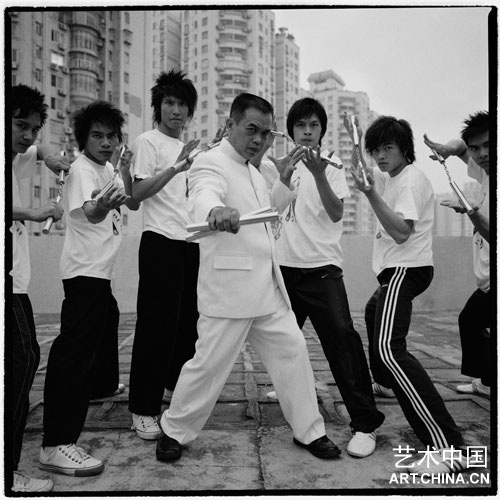

有人説藝術家只關注心靈,這是不對的。一名藝術家,首先要關注社會。藝術的確是一種主觀的東西,但是脫離了社會,就會成為無源之水、無本之木。就像我們不可能脫離了物質空談精神一樣。《身份》這一系列攝影作品中,李楠著重表達了他對人在社會中不同角色身份的思考,並希望通過《身份》來記錄這個時代不同身份的人。李楠一直從事紀實攝影,是第一個獲得荷賽金獎的中國人,《身份》雖然是擺拍樣式的人物肖像攝影,但它延續了李楠一貫的紀實風格。這種紀實風格體現在人物身份的真實和場景的真實,並非是演員所扮演的身份角色。同時,“這組照片並非實寫實錄,我在其中注入了強烈的主觀意識”。他説:“過去我在拍紀實攝影《盲孩子》、《福利院的孩子》、《最後一代小腳女人》等作品時,努力擺脫攝影師在場的跡象,讓被攝者忘掉攝影師的存在;而在拍攝《身份》時,我卻在強調我的存在及我的控制力。並且為了達到我最初拍攝的本意,這組照片前期拍攝時用的是黑白膠片,後期用電腦進行主觀控制著色,達到非客觀色彩效果,目的就是表述我的態度。”

在李楠這裡,攝影只是作為一個手段。《身份》與其説是攝影作品,還不如説是觀念藝術作品更為確切。藝術作品作為人類情感思想的表現載體之一,其材料類型各種各樣,但它們的物質屬性跟藝術本質沒有直接關係,正如相機膠片與表演軀體不是藝術所關照的中心。藝術的本質是通過各種材料手段反映的意識世界,其觀照的主體最終是人。所以我們還是回到文章開始時的討論:攝影到底是技術還是藝術?我的回答是,那要看攝影者充當了一種什麼樣的角色。正如貢布裏希寫在《藝術的故事》中的第一句話:“世上沒有藝術,只有藝術家”。單就照片而言,藝術與否確實很難界定。同樣一件東西,今天是藝術,明天可能就成為垃圾;在有些場合是藝術,換個場合可能就什麼都不是;在某些人眼裏是藝術,在另外一些人眼裏卻一文不值……實際情況肯定比我描述的還要複雜。但我確信一點:藝術作品更多的是面對觀眾,無論何種形式、風格的藝術作品,只有當它與觀眾之間産生了共鳴的時候,它的藝術性才會得到肯定,或者説它的藝術價值才能得到體現。

在李楠的《身份》中,我們看到了這種價值,看到了李楠作為一名攝影藝術家特有的稟賦,看到了他在自我角色、個體角色、社會角色等方面的人本思考,也看到了作品中包含的社會實況和時代精神以及這些元素所具有的感召力。

(顧群業,山東工藝美術學院副教授)

“雙節棍冠軍”和他的徒弟

Cosplayer

|