|

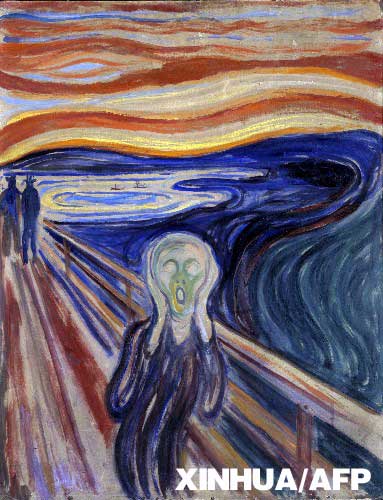

新華網北京3月4日電 挪威首都奧斯陸市的蒙克博物館3日發表聲明説,挪威表現主義大師愛德華·蒙克的名畫《吶喊》和《聖母》經修復後,將於今年5月在博物館恢復展出。

聲明説,這兩幅油畫“艱巨而耗時”的修復工作即將完成,將於5月23日至9月26日面向公眾展出。

2004年,《吶喊》和《聖母》在博物館展出時,被兩名持械男子當眾搶走,兩年後警方將其追回。然而,這兩幅名作失竊期間受損嚴重,畫布出現劃痕,局部還被水滲透。

蒙克博物館不願透露油畫修復後是否依然可見破損之處。不過,博物館館長接受法新社採訪時説,《吶喊》的左側角落仍有水漬。

法新社的報道説,蒙克生前曾畫過幾個版本的《吶喊》和《聖母》,但2004年被搶走的作品是他畫得最完整的版本之一,當時估價1億美元。

名畫失竊後,博物館加強了安全保護工作。如今,參觀者買票前必須經過金屬檢測器,隨身攜帶的包也需掃描。買票後,他們還得接受第二次金屬檢測器檢測。

相關資料:

愛德華·蒙克(Edvard Munch,1863年12月12日 - 1944年1月23日)是挪威表現主義畫家和版畫複製匠。他對心理苦悶的強烈的,呼喚式的處理手法對20世紀初德國表現主義的成長起了主要的影響。《吶喊》(挪威語Skrik,也譯作《尖叫》,作于1893年),是蒙克最著名的代表作,被認為是存在主義中表現人類苦悶的偶像作品。像蒙克的許多其他作品一樣,他一共畫了四個不同版本的《吶喊》。蒙克在世紀之交時期創作了交響樂式的“生命的飾帶”(The Frieze of Life)系列,《吶喊》屬於這個系列。這個系列涉及了生命、愛情、恐懼、死亡和憂鬱等主題。

蒙克通過這些主題來表現他切身經歷的對生存和死亡的感受,比如《病中的孩子》(1886年,蒙克去世的姐姐蘇菲的肖像畫)、《病室裏的死亡》(1893年)、《絕望》(1893-94年)、《吸血鬼》(1893-94年)、《焦躁》(1894年)、《灰燼》(1894年)、《生命之舞》(1900年),每一幅畫都無與倫比地強烈地傳達著畫家的感覺和情緒,被描繪的具體對象的細節被簡化,而情緒則被誇張,對象本身成為一種所要表現的情緒的載體,雖然它們依然還是具象的。這些畫具有永恒的震懾心靈的力量。在這一切的背後,我們還可以看見那個“世紀末”的景象,那種迷途的慾望深淵和無法逃脫的死亡陰影的怪圈,生命的焦躁和無奈交織在一起。蒙克作品的驚人表現力量來自於對藝術家內心世界的不加掩飾的忠實表達,蒙克的畫是用整個心靈來創作的。

早在1889年,26歲的蒙克寫道:“我們將不再畫那些在室內讀報的男人和織毛線的女人。我們應該畫那些活著的人,他們呼吸、有感覺、遭受痛苦、並且相愛。”

|