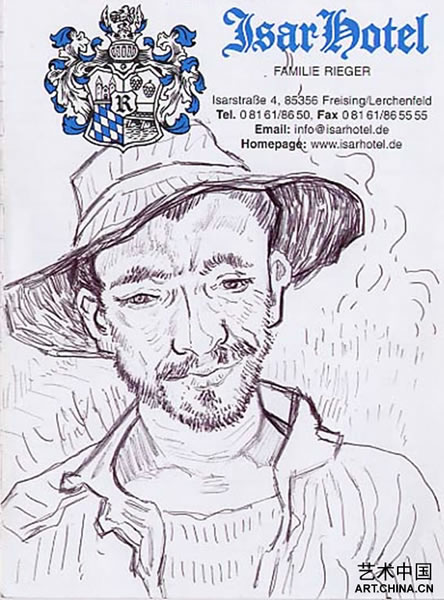

所以説我們的造型、我們塑造涉及到的一切的東西,一切的因素,形體等等,都是我開頭説的它的審美的價值都是在抽象意義上,你畫的這個形,你畫的因素符合不符合抽象意義上的關係,你這一幅畫面,比如我們畫面的構成,我們畫一些什麼東西,它符合不符合抽象意義上的,符合不符合構成關係,構成抽象,符合不符合構成的關係,這是我臨摹的,在羅馬有一張,平時我們很少見到的梵谷的作品,綠色的雕塑,我用油筆試著臨摹,他為什麼這樣畫,你看他每一種形式、每一種筆觸都是有表情的,為什麼脖子這裡歪一下,顯得很有力量。

梵谷可能説不出那麼多道理來,本人可能也説不上什麼道理來,就是他全身心的感覺。我就欣賞梵谷的繪畫,是不是用一個個的神經編織出來的,他的每一個筆觸都是有表情的,都是牽動著他的神經。你看他的眉毛。那些東西,所有我給大家講的東西都是我自己感受到的,而且是我在繪畫當中,我真切地體會,是受益的。因為我不是靠著,硬靠著我多少年的功力,一定的功力是要有的,不是我靠著多少年的功力就成功了,如果説功力的話,感受力是一個很重要的功力,如果你沒有感受力,只是手頭上的功夫,那你到了一定的時候,你不知道你的手在幹什麼,這是我對繪畫的一些看法,也是在學習、在吸收、在體會我前面所講的那些因素。

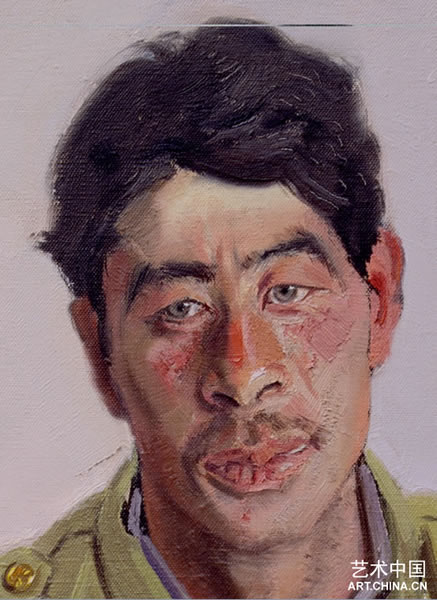

比如説我們看人物的特徵,我們會注意到人物的五官、眼睛、鼻子、嘴,但是我們往往忽略這些五官特徵之間的關係,比如説這個人物的兩個眼睛,有的人的眼睛離的比較近,有的比較遠,近你就要給他誇張的近一點,大家看前面埃及的繪畫,他眼睛離的比較近,所以他很誇張,離的很近。看我們的兵馬俑,那時的西北人,眼睛都比較遠,離的很遠很遠。我們也是要這樣,要抓住特徵,眉頭地方有什麼特徵,這個所有的五官之外空白的地方都有特徵,絕不是一個空白,它不是一個無意識地帶,不是這樣的。

這個是我畫之前的稿子,我畫之前的東西是為什麼呢?我們會針對我們一些同學,畫畫的時候總是膽怯了,總是生怕畫不準,所以畫的時候的狀態總是在假設性的、試探性的來畫,第一遍我肯定畫不準,也不敢畫準,我懷疑自己,所以第一筆肯定是不準的,我第二筆就在改第一筆的不準,整個畫畫的過程當中是一個修改錯誤的過程,沒有建立起一個我一定成為這幅畫的主宰,我是一個必勝的、很自信的狀態,因為藝術是創造活動,一個創造者如果沒有一個很自信狀態的話,何談創造者?你的那種超然的能量怎麼能夠發揮出來?做一件事情很膽怯,要發揮出超乎意想的效果,肯定不會。

所以我在畫的時候,首先一定要非常肯定、非常真切的,我畫每一筆,每次畫都從頭髮開始畫,這個頭髮一定是人物的特徵,第二筆第三筆環環相扣畫下來,每一筆都是很真切的,就像鏈條一樣,一環扣一環畫下來的。如果總是假設、總是修改的話,到時候你的感覺始終沒有處到很敏銳的狀態當中。

這也是對人物那種表情的理解,你看我們前面如果眼睛離得近,這個人物眼睛就離的比較遠,你看臉上抽抽這塊,有點自卑的心裏,之後我把他墻上一幅美人像做一個背景,呼應它的意義,這幅畫的名是用人的名字叫郭英俊,儘管他本人不英俊,但我賦予他想像,人們心理上的對美的讚美與嚮往。

這是一個在傢具廠的工人,就是畫一個人,每畫一個人就從頭髮畫起,我們只要畫畫就要賦予它心理上的這種參與,只要畫畫,就是要賦予他一個作品的藝術,作品的藝術體現在哪呢?體現在他具有文化的判斷性,文化的判斷性就是我前面講到的,他是從生活當中提取出來的,具有價值的營養的因素。我畫這個人的時候,是怎麼想的,還有這個人的臉紅撲撲的,很熱衷於他做的事,他是一個雜工,本來就是一個雜工,做一些什麼事?就是做一些中國的老傢具,修整以後就出口。就是有一種意識,就是我們在忙忙活活的在折騰我們自己的一些傳統,包括自己的一些傳統全部都當垃圾一樣給丟掉了。我們這樣熱衷的最終結果是什麼呢?我們完全是無知的,我的意思就是讓周圍人喚起我們具有文化意識的一種關注。

你看我之所以能夠畫的這麼肯定,兩個因素,一個是心理素質好,一個是堅信我肯定。心理素質是指我的觀察、我的感受很真切,不是似是而非的,我是從對象當中感受出來的。

|