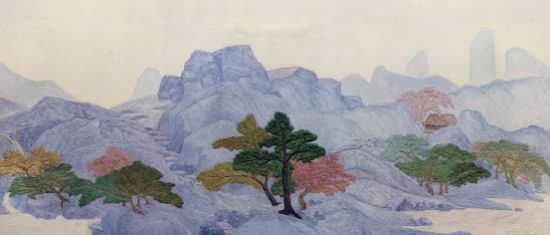

肖谷 山河瑞華

肖谷

去年我在北京畫院美術館舉辦了一次“尋找東莊”的個展。這是一次耗時近10年的以傳統文化當代性轉換為課題的系列創作與研究的個展;是以明代吳門畫派領袖沈周的重要作品《東莊圖》,作為努力以當代文人的視角來體現中國藝術精神中的氣韻與生氣的個展;是尋找中國傳統文化與文人情懷歸於精神家園心路之“東莊”。

長期以來我堅持走非常個人化的創作道路,喜歡以“研究項目”的方式作畫,“傳統文化當代性轉換”研究的目的是想將中國文化氣息以油畫的方式得以實現,在“油畫的中國化”或者“中國油畫”的確立上作一些貢獻。我心中的東莊是人與自然的和諧、人對自然的尊重以及和自然共存的那種感覺,是中國文化的精神家園。

對漢文化,尤其對漢文化中的南方文化有一種根深蒂固的熱愛,使我的創作也幾乎在10年前已經轉向對江南文化的研究,我認為漢文化當中的南方文化那種清雅、溫潤、寧靜的細膩,實際上與漢文化中北方文化是不一樣的。傳統意義上所説的南方文化,其實就是江浙一帶的文人文化。而吳門畫派是比較能代表江南文人畫的藝術特點和文化追求,其藝術境界可用6個字來表述:“文、雅、逸、靜、幽、閒”,這是南方文化一種含蓄、內在、溫潤的特質,也可概括成兩個字“吳趣”,在文化上很容易和中國傳統文化相勾連。我近10年來的“油畫的中國化”或者“中國油畫”研究,就是從南方文化這個角度進入的,並認定《東莊圖》是我“傳統文化當代性轉換”的研究項目重要內容,所以就不惜代價畫了近10年。

假如説我們一味地用西方的那套方式方法去做,就很難與中國傳統文化接通。油畫是西方歐洲的傳統藝術語言,有它自己的造型方法,“三度空間”是其傳統繪畫的基本原則,但實際上自然界是沒有所謂的“近大遠小”的,這是因為人的眼球構造所造成的成像關係而在視覺上形成了這樣的效果。它是在歐洲的歷史文化傳統的發展中形成的,説它很“科學”、很“客觀”,實際上它是很主觀的。

對此,我對亞洲造型語言進行多年的考察與分析,認為亞洲與歐洲的造型語言是不一樣的。假如要和歐洲“三度空間”對應的話,亞洲的造型語言我稱之為是“兩度半空間”。所謂的“兩度半空間”,其“橫”與“縱”與“三維空間”是一致的。但“深度”在“三維空間”中是必須要按“透視法則”要有滅點的,這個滅點是按人自己主觀製造的一個“客觀”而服從之。而亞洲的造型語言“兩度半空間”,就是使深度可以根據畫面的需要來加以主觀控制與營造。季羨林先生在《“天人合一”新解》中曾説:“東方的思維模式是綜合的,西方的思維模式是分析的。”所以,我覺得亞洲的“兩度半空間”繪畫性實際上比歐洲“三度空間”繪畫性更像繪畫。實際上不論亞洲還是歐洲的繪畫,其本身都是很主觀的。

我就是按照“兩度半空間”的理論對“深度”進行主觀控制與根據畫面的需要加以自如的營造,並充分重視中國毛筆筆觸的效果來造型,而不是按照西方繪畫的傳統方式來造型。如果我以西方繪畫傳統造型方式與中國傳統文化勉強結合來表現中國文人氣息的話,出來的效果也不會是今天這個樣子了。我已經做了10年了,也慢慢被更多人所理解了,所感受到了,感受到了這樣一種南方文化的氣息,也感受到這種表現手法和傳統的不一樣。當然繪畫的“文化氣息”是要靠繪畫技術來支撐的,除了繪畫技術外,我用的繪畫材料本身和常規用的油畫材料不一樣,在材料中裏面添加了不同的礦物質媒介。材料本身的物質感,使得畫面上産生了一種飽和的肌理視覺之美。我很感激邵大箴先生對我的鼓勵,他説:肖谷在運用新的媒介、新的材料、新的工具的同時他的畫非常具有藝術性,非常具有形式和美感,而且有文化內涵。坦率地講,10多年前他的畫有特點,但是還沒有達到像今天這樣的高度,繪畫的創新包括內容、題材、形式方面,但材料媒介也是非常必要的,它有時候會對繪畫的文化內涵真正內容産生影響。在近10年的孜孜探尋苦苦追求中,材料媒介與文化氣息的融合,使自己的文化底蘊和期盼得到自然融合,在探索過程中慢慢也就有了中國文化性。也許在綜合材料繪畫上有些心得,所以,今年全國美展綜合材料繪畫展區聘我做了評委。

近些年來,許多畫家在油畫中國化的過程中作出了不少的探索和嘗試。但在這個實踐的過程中不僅需要思想、觀念的支撐,還要對自身的文化有深入把控以及採用哪種具體的表現手法有明確的態度。但就我個人來看,目前存在三種情況,使得這種探索和嘗試存在許多“不確定性”。第一種,可能自己是一個所謂的“當代藝術家”,在當下都“時尚”地説傳統時,借用“傳統”圖像為自己的藝術觀點服務也蠻好,這裡不存在傳統繼承的問題;第二種,大多數人意識到,如果按照歐洲的油畫繪畫方式,再怎麼畫都存在很難在技法上得到超越的問題而使自己感到茫然,於是會想到從自身傳統中的圖式、色調和方法上吸收營養,但其油畫看上去就像一幅傳統繪畫的臨摹品。第三種,由於處於自覺與不自覺當中,在實踐中缺少真正的創作理念,沒有做到傳統文化的轉換,更沒有做到當代性的轉換,使很多人找不到一個飽滿的支撐點,所以畫面總顯得有點不倫不類。

“油畫中國化”是一條漫長的探索、實踐之路,從2005年起我曾經經歷了近10年的“冷板凳”,我的繪畫風格也並不是一蹴而就的。但我的目的非常明確,在學術上一定努力做到傳統文化的轉換,所以在傳統、觀念和技法這三者要融合起來,缺一不可,就像3股麻線一樣,擰合起來才是一根麻繩。在近10年的探索中,我緊緊抓住《東莊圖》這個點,由此切入,現在證明這個決定是正確的,雖苦但很值得。《東莊圖》到現在我還沒有徹底地完成,除此之外我還將會有一個《東莊圖考》,因為從東莊消失後的500年來史料記載不多。為此,我會一一從史的角度加以考證。在《東莊圖》後期,我還創作了有江南文人繪畫特點的《山河瑞華》系列。

現在我們也會經常聽到有人説:油畫就應該是“油畫”(西方范的),中國畫就應該是“中國畫”(中國范的)。但中國人畫的“油畫”與西方人畫的油畫如同西方人畫的“中國畫”與中國人畫的中國畫一樣,是不一樣的,這是沒有辦法改變的。當説到歐洲傳統中那些技術含量高的油畫家時,艾軒認為:他們(西方畫家)的感悟、基本功能力、技巧,都是中國畫家不了解的,太難了。中國畫家有時候模倣,也只能模倣到皮毛。所以中國畫家想畫好油畫,還有很長的一段路要走。是的,從上個世紀前主動留洋去學習油畫的第一代藝術家開始,他們的所謂“油畫”一度也想得像歐洲繪畫那樣正統,但這幾乎是不可能的。中國人畫油畫,自覺不自覺會有中國文化思想滲透其中,甚至包括表現手法,這些問題是沒有辦法回避,是不以主觀意志而轉移的,與歐洲油畫相比,還是中國的油畫。如林風眠等前輩,開始時很想用西方油畫的方式來畫中國文化內容的,但最後覺得油畫實在很難匹配,而沒有辦法達到目的,於是只好用水墨畫,於是我們能深切感覺到其畫面傳遞出的中國南方文化氣息。但看得出他在光線、構圖、用線等方面吸收了西方繪畫的元素。沒有他們的實踐也就沒有我們今天的認識與成果,我們今天是站在前輩們的肩膀上去進行研究和創作的,他們為我們留下了非常有意義的實踐經驗。

我覺得自己在氣息、色調、技法以及文化追求上有了一種新的感受。我想這個還不夠,我接下來還要做得更好一些,更自然一些,更寧靜一些。更有中國文人畫精神。

我相信在中國油畫的發展中,“油畫的中國化”或者“中國油畫”之路也將會出現多元的文化現象。