文|泓七

3月24日,馬來西亞政府宣佈馬航MH370事件發表最終聲明的時候,我正與朱青生先生在打一通越洋電話。先生説話到一半,突然停頓,然後説:“我要告訴你一個不幸的消息,剛才BBC插播新聞,馬航乘客已全部遇難。”言罷,又是一陣沉默,採訪暫停了近一分鐘。之後,仿佛回過神來,先生在電話那頭説:“好,我們繼續。”

與朱青生先生相識是在2008年3月的北大藝術史課上。彼時先生剛剛結束經年訪學,諸多新生不知其名聲,課竟然沒被選滿,第一堂課時500人的教室還能基本保證人人有座兒。打從第二節課起,那500人的教室便只能基本保證人人有地兒站了——當然大家都覺得不虛此“站”,因為在課上不僅聽到了諸如“古典主義是一條線”、“現代藝術的第三種抽象”、“在通向覺悟的路上,人必然是孤獨的”、“接受不理解,達到不可知”等觀念,還看到了先生用投影顯影,親自演示鄭板橋畫竹、八大山人畫荷葉、倫勃朗畫人像的方法——這是一般史學家、理論家不會做的事,用實踐技法來闡釋理論的因由。

不過5·12汶川地震後的那個週五,當先生在課上提到他發起的“震後造家”公益項目要集結藝術界創造力為災民蓋房子、做鄉村公共空間規劃和招募學生志願者時,我們大概知道,對學術的追求、對創造的渴求只是這位教授的一面,而他課中常會提到的的“對國家的責任、對世界的擔當”以及對生命的尊重與善意,是真實存在於他生活的另一面。

夢中不覺醒時歸

於是在這個草長鶯飛卻悲情亂入的三月,我撥通了遠在巴黎的朱青生的電話,想與他聊聊生死與離散。當時北京的夜沉在霧霾中,我的語氣或者採訪預設都很沉重。而先生幾個故事的回應,讓我在放下電話後覺得,也許談起生死便言沉重的預設並不是必然。

當被問起人生中第一次直面親友生死的經歷時,先生先是回避。“我的生活還是總體比較平靜,沒有典型性,不足挂齒。很幸運的是,我已經慢慢要進入老年,父母年近90仍然健康。我父親現在每天還要去金山寺上班,坐在妙高臺的辦公室裏,喝一杯清茶,吃一頓齋飯,為僧人們處理一些歷史和佛教的問題,再慢慢回家。我母親年紀相同,但有一次來北大看我,路過一體,還想要去攀岩。山鷹社的學生説你年齡太大不能攀岩,她就説已把自己的年齡報小了10歲,人家還是不讓她攀,她只好掃興地回家來了,哈哈哈。他們倆的活力和生活態度,讓我覺得我在這一點上很幸福,他們每次打電話都説自己一切還能自理,經常出去散步、踏青、享受秋陽。”興致勃勃地説完自己年邁卻仍富活力的父母,先生的語氣一轉:“當然我也面對了很多好友、同學故去,有時也會受到很大的刺激和震動。”於是,他開始回憶21歲送別繪畫啟蒙恩師的情景。

這位江蘇畫院的老畫師房虎卿先生收幼年朱青生為弟子時已年逾80,每日的功課是“他畫給我看,我照著他的畫臨寫,他再在我的畫上直接改”,用傳統的方法教授自己山水樹石。房先生身懷畫墨龍之絕技,在建國後,尤其是文革時期,人們對這種見諸帝王丹墀的藝術諱莫如深,但老先生卻在一處外人不知的小樓裏(常州周子青先生寓所)將它傳給小徒,師徒間的親善與信任超乎言表。

(圖為房虎卿老師在他的畫室前,朱青生少年時天天走過籬笆,推開畫面右側的木板門,接受了中國傳統的師徒制的筆墨訓練。這裡的籬笆與先生燕南園的籬笆如此相似。)

1979年,老先生過世,在南京師範大學美術學院讀書的朱青生到常州為師父送葬。“去送他的時候,和師兄江德成一起,因為我們和他特別親切,而他又已經裝殮過,臉色如常,所以在那個過程中我總覺得他不像是死去了。工作人員讓我自己把先生推進火葬爐裏去。當時站在爐前,非常捨不得他,就在那邊不住地摸他的臉。”停了一下,他接著説:“雖然捨不得,但最後當然還是把他推送進了爐中。我就一直站在爐外看著火,完成以後又把他的骨灰包在一起,有些地方還捻一捻,裝到骨灰盒裏去,我就把老師送走了。這就是我第一次直面死亡,在印象中記憶也非常深刻。但是我在送走老師的過程中,悲傷的感覺並不是太強。因為老師已經很老了,他總要故去的。我好像是很自然地在做這件事。”

“為什麼會這麼平靜?”我問。

“大概因為我感覺,自己只是把他送走而已。師父經常給我講一些事,使我的心胸可以變得開闊而寧靜。”

他師父曾講到,自己年輕時愛喝酒,有一次和酒友一起,他竟然一口氣喝掉了18斤狀元紅(一种老酒)。“過去我知道這樣的事情都是在書上看,現在一個老人微笑中平常地講一個這樣的故事給小孩聽,他告訴我怎麼喝、喝完之後怎麼醉,那種暢達之情就傳染給了我。”

他的語氣又恢復了之前的性情與激蕩,“還有一個故事與藝術有關。中國人想像中的龍取水,在《聊齋志異》的一則故事中有所描繪,其實就是極為暴掠的龍捲風,江湖一帶颶風來的時候,會出現這種水渦,濃雲急雨。我的老師在年輕時就在太湖上遇到了龍取水。人們遇到這樣的事都大駭,匍匐在岸邊避過,他卻站立船頭迎過去,直面從天上盤旋而下、逼近水面的那個巨大漩渦,接著就是一根水柱騰空而起,天昏地暗,暴雨磅薄。他把自己觀看的這個過程默記於心,最終也使他所畫的墨龍達到了登峰造極的境界。”

故事講完,先生慢慢地説:“老師平時這種對於奇異之事捨生忘死從容以對的態度,大概也就讓我覺得他的故去不過是一次遠行的離別。 送葬時,好像安息的老師是經歷另一回事長年的醉臥,老師的身體正借燃燒騰空飛去,伴隨他一輩子筆墨親近的雲龍。人終有一別,就像前些天我的老朋友朱新建死了,我寫了一句‘30年交情,今天,終是一別’。是的,人總要有一別的。”先生的語氣更慢了,“所以今後的話,我比你大一輩,你也要逐漸面對我們這一輩人逐漸的故去,也希望你把這種寧靜和暢達的心情傳承下去。”

風雨似是故人來

當然,性情中人的平靜暢達並不是心情的平靜無波。朱青生提到的另一個故事,就曾讓他在幾百人禮堂的講壇上當眾哽咽,使一座聽眾深受震撼。

朱青生是“中國現代藝術檔案”的主編,也是吳作人先生檔案的整理研究者,一次講座論及民國時期吳作人先生的第一個妻子李娜(LilinaSeprez)的檔案,這是他留學時娶的比利時人。這位異國少女為了這份與中國“窮學生”的愛情與家人斷絕了關係,陪伴他留學生涯始終,最後隻身隨他回到中國,在戰火紛飛的土地上顛沛流離。可惜在重慶大轟炸期間生下孩子後,因為條件困苦,母子相繼殞命,年僅28歲。生命就這樣消失在異國,時處戰亂,日後甚至連墳墓都找不到,無從憑吊。所留下的,不過是吳作人當年所畫的一幅幅畫像——青年時活潑的速寫、新婚時幸福的側影、家居的縫補與窗前。最後,就是遺容,在屍床上還未撤去簡陋的繃帶的一張悲涼的臉……多少年過去之後,吳作人也故去多時,2009年,他留學過的比利時皇家美術學院院長親自為這位傑出校友在布魯塞爾市政廳大皇宮博物館舉辦個人紀念畫展,吳作人的外孫女吳寧卻帶去了李娜的畫像。

“在開幕式上,吳寧用法語做了這樣的致辭:‘這個離家已經74年的人,我們現在終於把她帶回了家。’其實她的家人早已找不到,她的屍骨早已無存,她的孩子也沒有活下來,她一無所有,只有畫像。也就是説,是吳作人與蕭淑芳的外孫女才把這個流落異國的孤魂,用特殊的儀式和方法送回了故鄉。講到這裡,我就非常感傷,當時聽講座的人也與我同樣震動。”

先生緩緩續講,“不過有一件奇異的事情發生了,就是吳寧與李娜長得非常相似,但她們從未相見也沒有任何血緣關係。我想,可能是因為後來一輩子生活雍容幸福的吳作人老先生一生都對年少時的妻子抱有懷戀、愧疚,這些情感經由一種神奇的方式,使他的這個改從吳姓、被他日日呵護的小外孫女,竟然長得與李娜很像,反倒與吳寧自己的血緣親人相貌相差很遠。”談到這種近乎神奇的感應,先生動情地説:“ 面對死亡的平靜並不是因為內心沒有感動,我們的心靈裏可能由於更豐盛的神秘和激動而變得沉重,死亡終究成為一種‘終期于盡’的來臨 。”

也許“以象傳心”本來是藝術家工作的本源。一份相識于貧微、相伴于危難的深情是否會因故人的離逝而消散?或許李娜的存在是奇異的, 生活痕跡的徹底磨滅,並不減損她的形容在時光中的定格,漫天飄忽,甚至可以化在另一個人的形象上,顯現為這份情感與靈性的互文,最終竟然由這位相貌相似的女子送此故人“還鄉”。一思如此,又何悲日月之遂往?

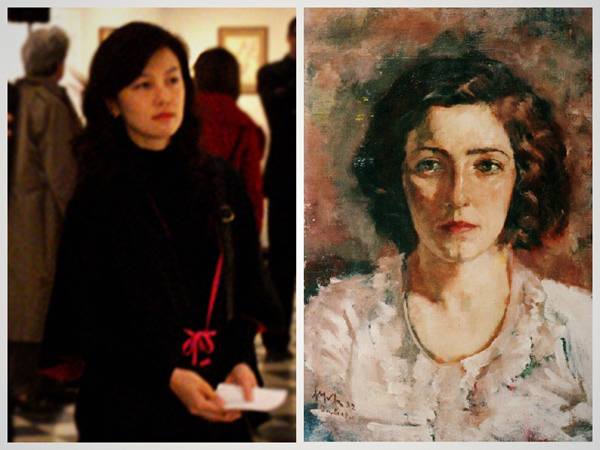

(左圖為在比利時“吳作人畫展”上的吳作人外孫女吳寧;右圖為吳作人作的《李娜肖像》)

生年本如參與商

天下無不散之筵席,千古同理。古人感性命之不永,懼凋落之無期,多有宴飲集序以記錄交遊。現代科技似乎延長了人的壽命、方便了朋友聯繫,卻無法避免情感消散——已習慣的人、物、情的突然失去,可能帶給現代人更大的恐慌。

當我與朱青生先生談起如何面對突如其來的失散時,他迅速接過話茬:“當然,人總有悲歡離合,每個人的性格不太一樣,有人比較感傷容易憂鬱。我的性格比較剛硬,不太容易為這種事情感傷。我覺得即使不再聯繫了,只要知道他在,就挺好。”於是,我們又開始了另一個故事。

先生憶起自己在上初中時一個很要好的同學,“我對他的印象最深的是他小時候給我講故事的神情和語調,他説到從前在四川地區有一個巴國,遭逢追剿,巴國的人後來就消失在深山裏,也把所有的金銀都帶進了深山,再也沒有人看到他們出來。”

“但是初中畢業之後,我們彼此就再沒有聯繫,雖然我時常會想起他。等我再聽到他的消息,是我遇到一個移民波士頓的友人,他説麻省理工學院的金融教授王江常和家人提起一個人叫朱青生,還時常要求孩子學習這個人。”在先生的音調裏,可以聽到他的欣喜——老早失去來往的朋友,自己記得對方年少時講故事的音容,而在世界另一端的對方也常會提起自己,這種默契足以讓人欣喜。

(圖為講學時的王江教授)

“我想,既然如此我為什麼不找找他呢?所以我每次去波士頓都要找他,但是每次都陰差陽錯,一直也沒有見到。今年一月我住在哈佛大學的汪悅進教授家時提到王江,汪悅進夫人説‘我們兩家的女兒在一所學校,我現在就能把王教授找來!’那天晚上還有點下雨,悅進不在家,我應聲去開門。但我們一照面,很奇怪,好像我們昨天剛見過面一樣,絲毫不陌生,坐下來,我們談了很多,説説閒話,問及家人,也談了現在自己從事的工作,我説説藝術史,他説説金融,還聊了許多共同關心中國的問題。我提起十幾歲時他給我講的這個故事,他也記得。我們上一次見面是在1973年,這次見面是2014年,中間隔了41年!多年不聯繫,你説這個人是不是在生活中離開了我呢?很難説。人是聚是散都無所謂,關鍵在於有一種精神的冥冥交流。”

“那個小時候的故事使當時的我們都相信,巴山蜀水之間一定深藏著一個民族的結局。我總想找到他們的蹤跡,而他大概要想找到他們的寶藏。我的想像使我成為了藝術史家,他的想像可能使他成為了一個金融學家。”先生調皮地補充一句,“哈哈,這是我自己的編造。”

説到這裡,朱青生又恢復了淡淡的語氣。他説,我們的下一次相聚也不知在何時,不知在何處,平時也沒什麼聯繫,不過“如果我們沒有見面,我們的故事還是會在彼此心中,偶然想起”。

朱青生説,隨著時間推移,他越來越覺得要珍惜周圍的人,哪怕是給學生上課,“我總想可能我與這個學生只有這一次見面機會,我要盡全力讓他感覺我對他有所幫助。我希望把自己的善意和努力很直接地顯現出來。”

他順便説到現在有另一個想法日漸明晰,那就是如果接受一個人就是一個完整的人,一定不要想改變他,包括他的缺點,人的缺點和優點共同構成一個人的全部,要接受就要接受全部,欣然地接受,不要去改造、糾正別人 。“如果你覺得他對你有所傷害甚至損害,你只能看做這是你的遭遇,對此也就無所謂了。”

“但是有時候你的善意未必能換來別人的善意珍惜?”正當我想問出這句話時,先生話鋒一轉:“對一些蓄意傷害你的人,你無從避免。

很多人可能對你就是存有惡意,主要來源於複雜的人性問題。人性無論在思想和情緒方面都是自由而獨立的(此處沒有褒義),在不同的意志與好惡之間會産生不可協調的矛盾和衝突。如果這樣的矛盾和衝突被一種政治理想或宗教信念、甚至是某個集體的明確目標聯繫起來的時候,尤其處在重大的壓力、危險或榮耀的關頭,就會産生一種暫時的合力,激情與意志會獲得一時地統一。但是只要時勢變遷,壓力、危險和目標不復存在,或者提倡者和領導者的虛偽和無能,統一的激情與意志就會淡化或消失。 人間就是一個權術和勢利混雜的“江湖”,交易和投機成為社會行為的常態,競爭將會在無序中膨脹 。你所看到的是源於事務和學業上的競爭,有些是源於集團和組織的利益,其實各人行為本身就時刻構成互相之間的遷降、進退、得失的變異,人的一生大部分都是在競爭,又將在競爭對象的惡意和憎恨中度過。只有理性和用理性所規定的律法能夠維持自覺和被動的秩序。理性的自覺是依靠啟蒙,通過理性教育給每一個受教育的人準備的; 在中國的知識分子中,至少在我所處的北大,我感到並不是每個人具備這種自覺的理性教養——能夠將基本的是非觀念置於個人的微小利益和一時情緒的好惡之上。”

“確實你也不要指望對別人如何就會被同等對待,既然已經踏入社會,就要把江湖當成人間關係的常態去面對。你當然必須儘量能夠保護自己和需要你的人,不要讓親人、朋友、學生和自己在人間的愚蠢和蠻橫中受到無謂的傷害。但這並不代表你能解脫人間的競爭,只要你沒有徹底失敗,沒有衰敗成為一個幾無尊嚴和健康的無能之輩,你所遭受的誤解只會越加深重,承受的惡意只會更趨陰毒。你只要理解這是人的普遍問題,就會從容面對,承受遭遇。” 人間就是人之間不停變異的普遍狀態。創造和努力使部分人超越他人,形成人間的不平,任何不平都會成為鬥爭的目標,社會要不間斷地調整和消除不平等所造成的不滿和反抗。如何不斷地讓每個人都有機會追求卓越,並肯定其努力,“自由”只是一種個人的狀態,在其中任何追求都不被另外的強權和特權所壓制和利用。同時又把追求平等,反對任何人以任何方式被超越、被壓抑、被壓迫則成為的崇高的政治目標(這就是愛與博愛),而調節人心,使之在超越和平等之間不斷‘執中’,維持人間和平而開向全體的幸福。既要鼓勵每個人自由地追求超越他人,又要把超越和傑出的成果迅速地不間斷地轉換為人間的公平,這就是所謂‘太平’, 太平是每時每刻需要協調和鬥爭的過程,稍遜即變,從來就沒有萬世的太平。太平卻是一切悲天憫人之輩最終嚮往的人間理想。”

在整個採訪中,無論面對生死離散、善惡之意,朱青生談話使我感受最多的都是“平靜”。然而我終究還是忍不住問:“您的故事平靜暢達,難道就沒有情感不受理智控制,自己不能平靜面對的時候?”

先生被我的執拗逗笑了,在電話的另一頭説:“我當然也時常遇到情感不受理智控制,自己不能平靜面對的時候。但我只是儘量努力要求自己冷靜,因為冷靜這個行為本身就是對自己的一個肯定和對自我的確認。焦躁的情況,只要忍得住,你就可以因為事情本身而使自己的心胸展開。忍不住呢,就罵幾句、感慨一會兒,也就過去了。”他停下來想了想,又説:“ 忍住也不是一味的忍讓,而是克制,克制是人的一種能力,人與動物的區別,就是針對自身的本能的自發狀態所能克制的程度的高低,行為與自然慾望之間的距離的遠近,距離越遠,容量就越大,人性會顯現出光輝。對於容量的計較,有時候會變成對每個人的衡量和挑戰。如果一個人對生命的慾望都能夠克服,舍生取義,那就是仁人志士,就是聖賢。”

按先生的説法,職業也限定人的行為方式,如果他是個軍人,他可能不會如此行事,但作為一個藝術工作者,他的目的是把人間的衝突化成藝術而非戰爭—— 戰爭要把人類的衝突激化,以殺戮決勝負;藝術的成敗剛好相反,要讓對方接受,接受才是勝利,而不是剝奪對方。在他看來,權力衝突上之所以不能接受別人,也是因為覺得互相之間不同和不合作,藝術中恰恰是因為差異極為珍貴,人間的“不理解”是文明的豐富之所依。“把互相差異和創造的不同看成我們要倍加珍惜和呵護的機會和義務。能認識於此,在現實和人生的歷程中遭遇到的悲歡,就可以去面對和承擔了。”

生死一事,説來平常而已。平凡如我們,隨時都可能經歷失去和無望。我依然沉浸在自己曾經的遭遇,以失去珍視的東西時的情緒與他的對話:

“您説,怎麼努力卻留不住、追不回,怎麼辦呢?”

“你就當這是你做了一件作品,不管結局如何,它都陳放在那裏,你卻已經完工了。再去投入創造下一個作品就好了。”先生於我,執教數載,如今我已離開燕園,可在人生的道路上,他始終是我的導師。

故人去又來,來時莫徘徊。

編者按:

短短三日的清明假期結束了,在這個屬於中國人特有的追思先輩的節日,很多地方或家庭已不再有掃墓祭祖、冷食踏青的習俗。然而仍舊有一些時間,值得我們從忙碌的生活裏撥出,用於檢點和梳攏曾經的失去,並從那些流逝之中尋找人世裏溫暖的生生不息。

感謝朱青生先生接受北窗的採訪並提供照片素材。