|

資料圖片

紐約大都會藝術博物館是與英國倫敦的大英博物館、法國巴黎的盧浮宮、俄羅斯聖彼得堡的冬宮齊名的世界最大、最著名的藝術博物館之一。大都會博物館每年接待500多萬來自世界各地的遊客,其200多萬件永久藏品“涵蓋了全球每個角落的文化,代表了從史前到當代5000年的文明史”。與其他三大博物館不同,大都會博物館並非國家級博物館,而是由私人創辦的非營利性組織。

美國最早一批博物館、美術館創建於19世紀末至20世紀初,這一時期也被後人稱為“鍍金時代”。當時,美國經濟高速發展,少數個人積累了鉅額財富,這些資本雄厚的銀行家、實業家、商人們通過收藏藝術品來體現自身的高雅品位,贊助藝術、分享藏品更是彰顯財富與成功的一大途徑。於是他們參照企業董事會的模式,設立了由私人董事會管理並由私人投資的博物館運營機制。大都會博物館的創建與運營模式就是其中的一個典型代表,即民間資本是支撐和推動博物館發展的主導力量,地方政府通過提供土地或者場地等方法給予輔助支援,來自聯邦政府的支援則可忽略不計。這種運營模式,後來被美國絕大多數博物館採用,並沿用至今。

美國博物館學家Marjorie Schwarzer總結了這些博物館在自身的定位上所面臨的反差和矛盾:在文化高度商業化和市場化的環境裏,要恪守作為非營利慈善機構的初衷;作為文化教育機構、社會公益團體的同時,要像企業一樣關注成本效益控制;作為一個歷史傳統的傳承者的同時,要與日益變革的社會保持步調一致。紐約大都會藝術博物館就是綜合上述所有反差的一個矛盾體,但同時也是一個成功運營的典範。

公司化運作的非營利組織

1870年,一群銀行家、商人、藝術家發起了建立大都會藝術博物館的倡議,同年4月13日通過了《大都會藝術博物館憲章》,確立建館的目的是“為了鼓勵和發展藝術在生産和日常生活中的應用,為了推動藝術的通識教育,併為大眾提供相應的指導”。在過去的130年間,這段表達讓美國公眾接受藝術教育與藝術熏陶等建館理念的文字一直以大都會博物館《使命聲明》形式出現在其各類出版物上。直到2000年,大都會的《使命聲明》上升到了全人類的高度,“收藏、保存、研究、展覽代表全人類最廣泛、最高成就的藝術品,促進藝術品的鑒賞和相關知識的傳播;所有的工作都參照最高的職業標準,以服務公眾為目的”是新加入的內容。

博物館于1872年2月20日首次開放,當時位於紐約市第五大道681號的一幢大廈之內。以鐵路運輸起家的富商John Johnston是大都會博物館最早的發起人之一,也是首任董事總裁。Johnston和紐約市政府達成協定,得到中央公園東側的一片土地作為永久館址,並由市政府出資建造博物館。1880年3月30日,位於第五大道、82號大街交界處的博物館主館開幕,經過隨後100多年間的多次大規模的擴建與改建,目前博物館主館總佔地面積為8萬平方米,總展覽面積達19萬平方米,是博物館最初大小的20倍。除此之外,位於曼哈頓上城區的一座倣中世紀修道院建築是博物館的分館,那裏集中展出歐洲中世紀的藝術品,博物館建築和館內大量藏品均由洛克菲勒家族捐贈。紐約市政府擁有第五大道主館的産權,每年還通過財政撥款為博物館提供三分之一的維護和安保費用,並分擔博物館擴建展館裝修等基礎設施建設的投入,同時免費為博物館供電、供水和供暖。

博物館最早的藏品僅包括174幅歐洲繪畫和幾具羅馬石棺,大多來自Johnston的個人藝術收藏。而目前館藏包括世界各個地區各個歷史時期的200多萬件藝術品,它們被分為19個專業館部,每個館部都有專門的館長、修復人員及研究人員。所有館藏藝術品歸大都會博物館這個私人機構所有,由博物館董事會託管。董事會負責與藏品保護、公共教育、專題展覽等所有相關的開支,以及餘下的三分之二的維護和安保費用。

從1879年至今大都會博物館先後共有9位館長,除了首任館長Luigi Cesnola頗具爭議之外,另外8位都是學院派的專業人士。南北戰爭軍官出身的Cesnola自認為是考古愛好者,在擔任美國駐塞普勒斯領事期間,大肆對當地文物進行非專業性的挖掘,共發掘3萬多件文物。其中大部分被運回美國,後來以半賣半送的形式被大都會博物館收購。考古學界後來把Cesnola的行為定性為對當地文物毀滅式的破壞和瘋狂的掠奪。

Cesnola事件並非個案,土耳其、義大利和法國等國政府曾先後多次向大都會追討被非法販賣的文物。大都會博物館的中國文物的“身世”也不乏可疑和灰色交易痕跡。比如,大都會擁有號稱是中國以外最好的中國佛教雕塑收藏。在其Arthur Sackler展廳裏懸挂著來自山西廣勝寺的巨幅元代壁畫《藥師經變》,和大都會博物館另一著名藏品龍門石窟的《皇帝禮佛圖》一樣,它們都是先被一塊塊從原址鑿下,偷運出境,然後重新拼接而成的。關於藏品的來源,博物館的官方説法只有兩種:一是捐贈,另外是通過由捐款資金設立的捐贈基金購買。但許多文物來源的合法性經不起進一步推敲。

大都會博物館的管理和決策主體是董事會,董事會由40名內部選舉産生的董事和若干位名譽董事組成,而紐約市長,市議會發言人,市審計長,主管文化事務的專員則作為紐約市的代表自動佔有董事席位。博物館館長、CEO、總裁等高管職位由董事會任命産生。

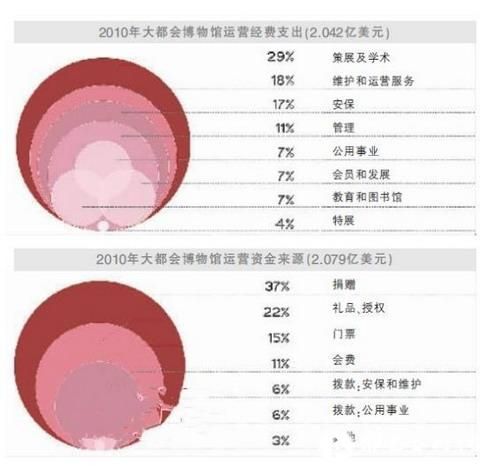

根據公佈的2010年財政年度年報,截至2010年6月30日,大都會博物館凈資産總值(不包括館藏藝術品價值)為25.4億美元,其中總額近20億美元的捐贈基金用於投資獲利8500萬美元;2010財年大都會運營總收入為2.079億美元,其中最大來源為捐贈基金7100萬美元的轉賬,佔總收入的37%,來自紐約市政府的撥款和補貼佔12%;2010財年大都會的運營總支出為2.042億美元,最大支出是支付2000名多僱員的工資,佔總支出的29%。雖為非營利組織,但大都會給出的工資待遇標準與營利性質的企業相比毫不遜色,很有競爭力。

精英與民粹主義交織的公益機構

從成立至今,一個有關大都會博物館的意識形態問題一直懸而未決:它到底是為民眾提供博雅教育的公益機構,還是走精英路線的富人俱樂部?

剛開始博物館董事會以宗教信仰為由採取週日閉館的政策,而這一政策被紐約市民解讀為歧視普通民眾,因為當時還沒有所謂的雙休日,廣大勞工階層只有週日一天放假,週日閉館意味著普通民眾根本無暇逛博物館。媒體一邊倒地支援民眾要求取消週日閉館政策的訴求,大都會博物館被冠以“富人沙龍”的稱號。首任館長Luigi Cesnola則堅決捍衛董事會的決策,他稱:“大都會博物館是公共機構這個認識是錯誤的,公眾對其沒有所有權。”他對週日涌入大量參觀者的場景表示無法想像,擔心“他們會在館內剝香蕉,吃午飯,甚至吐痰”。民眾與大都會董事會的拉鋸戰持續了近20年。1889年3月18日,經過3小時的會議,18位董事投票通過了取消週日閉館政策的決議。第二天的《紐約時報》頭版的標題將此歷史性事件稱為“人民的勝利”。

2006年初,傳記作家Michael Gross向大都會博物館提出想寫一本紀錄大都會博物館歷史的書。大都會博物館方面的態度非常消極,給出的答覆是不予合作,並通過內部文件向員工下達了封密碼。2009年,Gross通過獨立研究和採訪,出版了名為《流氓俱樂部:大都會博物館幕後的金錢和大佬秘史》。全書詳細記載金融大鱷、石油巨子、富婆名媛等大都會博物館幕後翻雲覆雨手的私心和野心,深度剖析了藝術與金錢的共生關係在各個歷史時期所呈現出的不同面貌。Gross的主要觀點是慈善和公益事業只是大佬們沽名釣譽、避稅抵稅以及危機公關等目的下的衍生産品,甚至得出大都會博物館的每一件藝術品背後都隱藏罪惡的結論。不少書評人指出此書與其説是大都會博物館歷史倒不如説是一部社會史,如果要細究在“鍍金時代”時代發跡的捐贈人的財富來源,那麼現今美國眾多博物館、美術館、各類慈善機構都是經不起道德檢驗的。

如果單看董事會構成和董事個人背景,那麼從過去到現在,大都會博物館的精英屬性從未改變。《紐約客》稱其為“世界上最難進入的封閉團體”。個人在這個團體中的地位與此人對團體作出的貢獻直接掛鉤。據Gross估算,一個董事席位相當於1000萬美元或者等值文物捐贈,而將名字永久地留在博物館大廳內重要捐贈人名錄上則至少需要付出2500萬美元或等值文物。雖然代價不菲,但大都會博物館董事的頭銜的確能使富人們的財富人生得以昇華。《紐約時報》曾一針見血地評價道:“對於身份地位饑渴的紐約富人而言,在知名的文化機構謀個董事席位是通向社會地位的捷徑;而深諳此道的人則會直奔終極目標——大都會藝術博物館。”除了錢,在這個資源整合的平臺上,其他稀缺和特殊技能也同樣受歡迎,如前國務卿基辛格能為博物館提供地緣政治的諮詢。

然而一個博物館的董事會構成或者內部政治並不是決定其是否走親民路線的主要標準。入場費才是影響博物館向各個階層敞開大門,成為教育性公益機構的最大因素。據美國博物館協會統計,入場費收入平均只佔美國藝術類博物館運營總收入的5%,最低的是首都華盛頓免費開放的國家美術館,最高的是大都會博物館的15%。今年7月1日,大都會博物館將成人入場費價格從原來的20美元提高到25美元。

按照董事會與紐約市政府最初達成的協議,大都會博物館應保證一週五天免費對公眾開放,但這個協議從未得到完全貫徹,多年來票價問題也是博物館董事會和市政府官員矛盾和爭論焦點之一。為了與市政府達成妥協但又不完全失去門票這一重要的收入來源,大都會博物館創造出了“建議票價”這個模糊概念。“建議”的含義就是非強制性的,理論上支付1美分的參觀者也不應被拒之門外。今年以及2006年大都會博物館門票大幅漲價其實漲的都是“建議票價” 。而大都會博物館的常客一般都會選擇支付70美元一年的年費(其中56美元可抵稅)加入會員。會員待遇包括:一年內無限制免費參觀,免費訂閱月刊,在大都會所有書店和禮品店購物9折優惠以及在館內只對會員開放的餐廳用餐。針對會員開放的餐廳包括董事餐廳,但只限夏天。認同大都會博物館是走平民路線的人相信這證明了普通會員與董事們享受的待遇是相同的;而持不同意見的人則會犀利地指出這正代表了大都會博物館的精英本質,因為非富即貴的董事們一般夏天都出城避暑去了。看問題的角度不同也決定了最終結論的不同,但有一點可以肯定,大都會博物館公私合營的治理結構決定了它不可能無限制地朝一個主義的方向傾斜。

勇於變革的傳統捍衛者

大都會博物館是美國歷史最悠久的博物館之一,並以重古老、古典藝術,對現代藝術避而遠之著名。但在捍衛其文化傳統的同時,大都會博物館也通過不斷地變革領導博物館的創新潮流。

特展是博物館為提高參觀人數,擴大知名度最常用的行銷手法。而大都會博物館是博物館特展行銷的鼻祖也是最成功的典範。上世紀六七十年代,由大都會博物館策劃的盧浮宮“蒙娜麗莎”巡展和“圖坦卡蒙寶藏”特展盛況空前,創下百萬人次的參觀紀錄,首創了“超級特展”的概念。

8月7日落幕的紀念英國已故時裝設計師亞歷山大·麥昆的“野性之美”特展,在三個月時間內總共吸引了超過65萬人次參觀,與埃及“圖坦卡蒙寶藏”、“蒙娜麗莎”等一起名列大都會博物館141年來最受歡迎的十大展覽排行榜。與此同時,展覽期間,大都會實體和網上書店共賣出超過10萬冊麥昆畫冊。據保守估計,這一特展至少帶來了1400萬美元的收入。

|