疫情開始以來,我們每個人,都體會了一段非常“魔幻”的日子。就像一隻神奇的手將時間的鐘擺暫停,時間和生活超越了常態。

眼下,疫情仍未過去,但各行各業基本都已復工。而我們正身處的藝術界,因為顯而易見的“人群聚集”效應,要想恢復以往的熱鬧,恐怕還需要相當時日。在這次疫情的映照下,不少人再次感嘆“藝術的無用”和“藝術家的無力感”。本期“疫”情藝觀,我們將目光由博物院、藝術院校的課堂移向藝術家們。我們以電話的形式採訪了6位藝術家,邀請他們分享了這段時間的生活和思考,包括,他們是如何度過這段時間的生活的?如何思考自己、社會和藝術的關係的?如何面對突如其來的事件或災難?如何重新看待藝術的價值。

以下內容整理自藝術家採訪的口述,排名不分先後,部分內容有刪減。點擊閱讀“疫”情藝觀【四】當表面的光鮮被拂去,藝術還留下什麼?(下)

疫情中的“我”

李帆(中央美術學院版畫係教授、研究生導師)

——“藝術創作,其實就是一種生活。”

如果你問我,對這段時間的生活有沒有感到任何的不適,我要説,其實很早以前,我基本上就把藝術創作想的跟生活是一樣的事情了,不再專門為了創作而創作了。每天的生活就是上課、帶孩子、畫畫,這幾件事情是互相的,這種自然的生活狀態對我的作品是有幫助的。所以疫情到來的時候,我沒有覺得生活、工作好像突然踩了急剎車。

兩個麵食廚

哈利波特

這段時間正好趕上孩子放假在家裏,因為畫室還有一段距離,所以我也沒有專門過去,一直在家陪著孩子。一件很有成就感的事情是,我帶著孩子把以前所有拆散的,特別零零碎碎的樂高玩具全部修復組裝完成,花了很長時間一直在做這件事,特別能反映這段時間我的一種狀態,如果之後真的要是有什麼展覽,我可能就會拿這些組裝的樂高玩具參展。

以往拆散混亂的樂高零部件

被修復的樂高

被修復的樂高

還有一件有意思的事情是,過去我很少從窗戶裏往外看我們家樓下這一小片植物,這段時間我發現每到下雪的時候都會來很多不同的鳥,我觀察可能就有三、四種不同類型的鳥,會拍它們。正好趕上小孩他們要完成一個種植小豆子的作業,我説我們不種了,驚蟄天已經過去了,我們拍窗前一個固定的樹杈,然後記錄它發芽開花的過程。我還跟孩子拿樂高做了兩三個動畫片,這個過程其實挺有意思的,也讓我覺得特別地在一種狀態裏。

《墓碑之戰》,製作:YC HC,攝影:XY,音樂:LF

家庭“電影夢工廠”

窗前的鳥,攝影

窗前的鳥,攝影

那在課堂上,我上課以後曾經讓學生分析過,在歷史上,世界範圍內,面對重大事件或災難的時候,藝術家能做什麼?我們也找到了像徐冰等一些藝術家面對一些突發事件時創作的作品,但是分析下來你會覺得,其實他們只是用了這些事件,但是背後他們所各自追尋的問題始終是沒有變的,這樣的作品是有意義的。但是,我們也能看到,同樣是面對一個重大的事件,像有一些宣傳性的繪畫,還有一些廣告式的繪畫,就讓人有一種無力的感覺。藝術家應該由事件的産生引導自己運用這次事件,再接著探尋我們一直所追問的問題,這是藝術挺根本的一件事。

開始上課

我也一直在思考一個問題,就是我們的藝術真的有“用”嗎?它的貢獻到底在哪?中國的當代藝術能對世界文化有什麼“用”?我覺得一直以來都是有缺失的。

縱觀能留下來的藝術或相關的藝術之名,不管你喜歡不喜歡,但它確實在推進或影響著某些文化的意識形態,它能夠往前推進,能夠産生影響,但是中國的當代藝術是否能夠談到一種對本國文化或世界文化的影響,我覺得很難説。這次疫情,讓中國的藝術界陷入了一種停擺的狀態,但我不知道藝術家、市場、畫廊會不會冷靜下來進行自我反思,比如市場應該什麼樣,藝術家應該什麼樣。我不知道,這次讓我唯一感受到的是,在生活中確實能夠體會到很多真情實感的東西,這些東西反而是我希望以一種自然的手段去慢慢傳遞的,我越來越不想刻意去表現什麼,我覺得藝術創作應該是一件很自然很本能的事情。

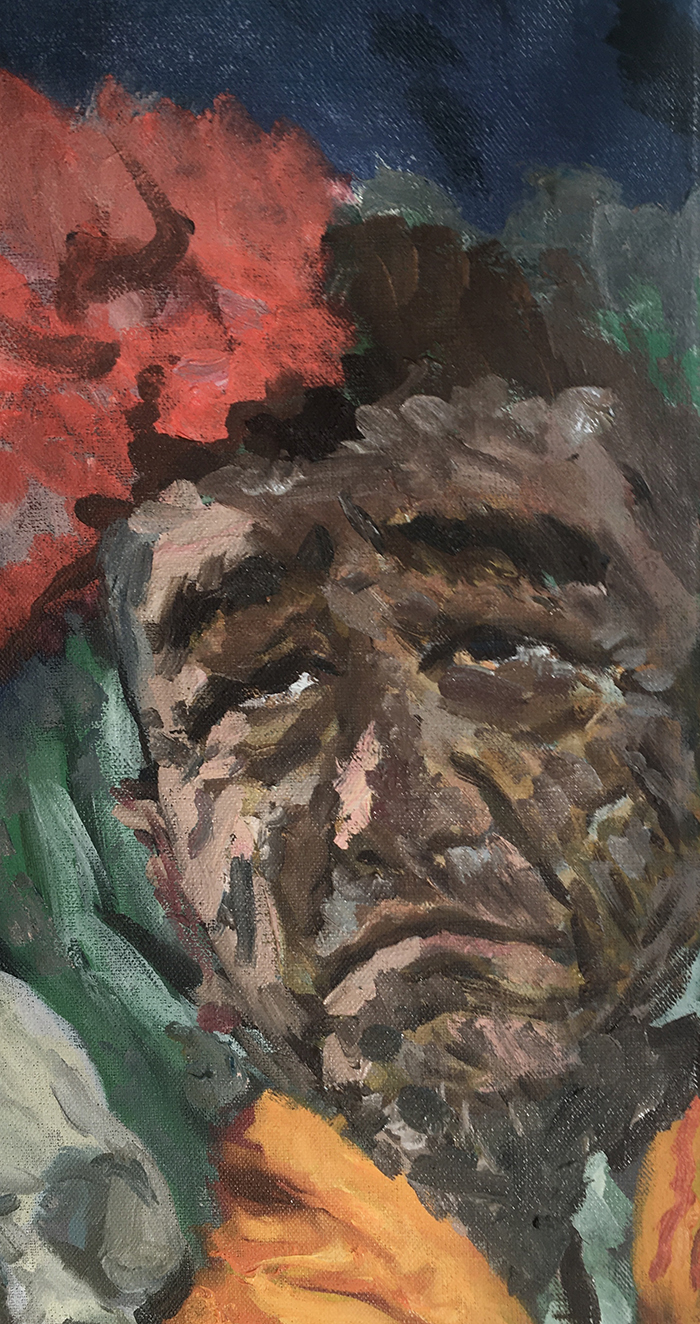

古棕在工作室

古棕(北京師範大學藝術與傳媒學院繪畫系主任)

——“真正的關照才能産生有力量的作品。”

我這個人性格是比較安靜的,這也是在俄羅斯留學的時候養成的一種性格。在家呆著的這段時間,正好遇到北京美協問,在家有沒有創作一些抗疫情的作品。後來看電視看新聞,看到鐘南山從廣州去武漢,把這個病是能夠人傳人的真相説了出來,我就用了幾天的時間,給鐘南山和白衣天使畫了一張作品,並不是一件隨便粗糙的創作,在這個過程中也有一些思考。

前線的戰士們,古棕,油畫

古棕工作室

我採用寫實的手法描繪了自己喜歡的鐘南山醫生的形象,他實事求是的態度感動了我們。同時,我將在抗新冠病毒前線的戰士們也畫出來,儘管我們看不清他們的臉,但他們是最勇敢的人,最了不起的人。我想用自己的畫筆來描繪他們,歌頌他們,向他們致敬!

這個疫情確實讓我感受到人和自然,人的活動在大自然當中的一個規律。過去我們是不是真的太忙了,為了利益,為了其他什麼東西,真的對周圍其他事物都忽略了。我們在發展的同時,是不是應該多留神點,留神自己行為的後果,留神身邊的同事、親人之間的冷暖,留神自然、春去春又來這種季節性的東西對我們人生的意義,這都是在這個階段,看到很多生離死別,帶給我的一些思考。

剝花生的女孩,100×80cm,創作中

近期肖像創作,未命名

近期肖像創作,未命名

古棕2019年底在甘肅定西和榆林地區寫生

作為我們,尤其是搞教育的,其實非常珍惜每一年的春天,每一年的秋天。對我們的學生,我們也在思考,當面對這樣大的事件,應該如何去引導和啟發他們。難道僅僅還是過去書本上的知識嗎?我們也應該有一種追思,更多地考慮人與自然之間,包括生死離別這樣的自然規律,這可能也是我們活在世上應該要學習的內容。

古棕寫生中

寂靜的丙安古鎮,50×60cm,2019年創作

談到藝術創作,在這樣大的一個關口,其實每個人都有感受。藝術家有感而發産生的創作我認為應該叫“應景行為”。你現在就身處這當下,創作也好,不創作也好,都是個人的選擇。一個人在這時候選擇不創作,但不見得他不在思考。我覺得很多人都在喊,藝術要見證時代,見證歷史。但是在眼下這個關口,假如你都沒有完全平靜下來,你沒有一個真正思考的空間和環境,就不可能對這個事情有一個真正的關照,思考也不見得深刻和全面。我認為藝術創作的題材和角度要經得住歷史的推敲,但這個推敲必須要有時間的檢驗。當大家平靜下來了,認真地去思考了,才能産生深刻的創作,而不是在一種很大的衝動、波動的情況下進行簡單直接地反映,作為學者我是這樣考慮的,所以現在就讓藝術見證一個時刻,達到一個高度是很難的,只能是一種當下的有感而發。

倪軍疫情期間自畫像

倪軍(藝術家)

——“在一種超常的狀態下,人的感覺會更敏銳,會去接觸自己原來並不屑去觸碰的事情”

所謂的畫家或者説藝術家,其實常年的工作狀態很像現在我們被隔離之後的狀態。只是説,這次我們是被迫隔離的,和原來自己主動地隔離還是有一些不一樣。

倪軍 黃櫨(局部)

倪軍 大魚玫瑰(局部)

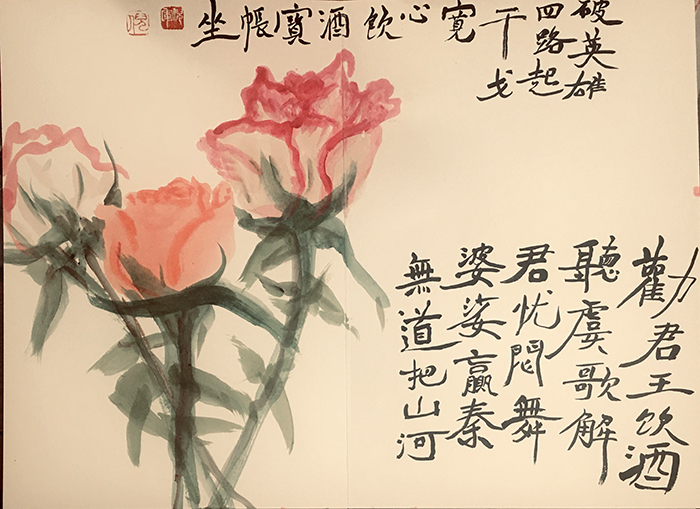

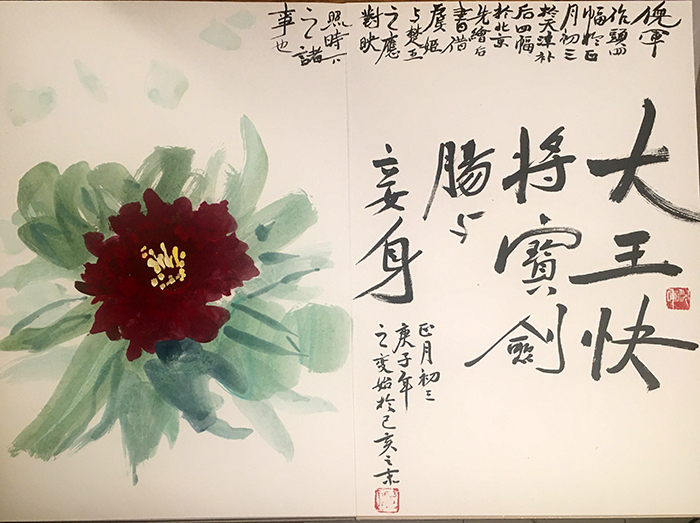

倪軍 大冊頁八幅三頁

這次疫情給我們整個國家帶來了很大的震驚,就是説,在今天這樣如此現代化的國家,一次疫情竟然會有如此大的力量,讓整個國家陷入一種停滯的狀態。你會不經意地想,我們人類到底是誰?我們是怎麼生活的?我們跟世界的關係,然後我們自己的藝術作品跟這個世界的關係。像我們60後,小時候聽到的都是8億人民如何,那麼老一輩聽到的是4萬萬同胞,到今天,我們一路發展到14、15億人口,無論大城市、小城市,無論城鎮還是鄉村,男女老幼都被迫進入到這樣一種生活方式、生活狀態當中,這簡直就像一場超級“行為藝術”。沒有一個藝術家能夠想像出這種畫風。

我是一個很好奇的人,其實發生這件事之後,我特別想知道,在這種特殊的時刻,普通人是怎麼生活的。所以我去了好多地方,大多都是一個人去的,偶爾孩子會跟我去一下,也會接觸到一些陌生人,比如計程車司機、滴滴車司機,我希望記錄下人們的這些生活狀態。當然更重要的是,對我們全體中國人,各地的華人,以及文化藝術工作者,能夠從這次前所未有的疫情中獲得一些什麼樣的啟示?什麼樣的反思?這是最重要的。

倪軍 畫在CHAO禮品盒子上的日落

這段生活的確因為疫情變得慢下來,這在我畫畫的時候特別有體會,慢下來會讓藝術家對於他習慣性的觀察和表達,有了一個更細微的嘗試的可能性。做具象創作的藝術家,會對自然的光線有更敏銳的觀察,比如對落日的觀察,對花卉的觀察,我昨天還畫了冬筍和洋蔥。這種對時間的感受的變化,會滲透到一個人的深層的意識當中,自然會在畫面中留出一些痕跡,讓一個人的創作變得不一樣。

倪軍 雪后帝都

倪軍 畫在蘋果盒子上的蘋果

倪軍 昆明冬筍

倪軍 昆明冬筍(局部)

另外,這段時間會比以前看更多的影像和文字,另外就是和大家都一樣,會做飯、做家務,對擦地和收拾雜物似乎也有了一些好感。還有一件很詭異的事情是,有一天晚上,我居然一個人跑到小區的兒童遊樂場坐了兒童的小木馬。坐上去之後,因為我一米八六的個子,200多斤,一個成年人,腿很長,就蜷著腿蹬著小木馬的兩個腳蹬,無聊到坐完一個再去坐另一個。我舉這個例子,是想説,人會在這種超常的狀態下,去接觸自己原來並不屑去觸碰的事情。

倪軍 因沒有畫布而畫在舊作背面的玫瑰

倪軍 不朽

藝術在和平年代,可能大家都想去畫畫、看畫,觀眾也都很想親近藝術,但是當這種重大社會事件來臨的時候,你就會産生,藝術到底能給社會做什麼的疑問。我覺得藝術的意義應該放在一個長的人類時空中去看待,那就是藝術在千百萬年以來,凝結在無數傑作中的美和對人類精神文明的高度濃縮。(採訪、整理/臺馨遙)