《塔希提人》,高更,鉛筆和木炭畫,1894 年 漸漸地,高更的意識中開始閃現出曙光,形成一種模糊的認識。現在,當他躺在阿旺橋的小旅館的床上時,這種認識慢慢轉變為一種深信不疑的確信。最後,他終於明白自己究竟想要得到什麼以及為什麼會如此失敗。此刻,他知道自己的藝術究竟為何物了;那是一種偉大的抗爭,一種自我靈魂中根深蒂固的叛逆的外在體現。一直以來,自己所頑強對抗著的是19 世紀歐洲的巧取豪奪、道德淪喪和斤斤計較的偽善。而與此同時,19世紀的歐洲也開始了對他的集體討伐,他們合謀起來,放逐他,摧毀他。那麼,他必須宣戰,為了自己的生命、藝術和靈魂。塔希提島人經常被一些在任何時候都意欲詆毀高更藝術的傢夥輕蔑地稱之為 “野蠻人”。

《貧窮的漁夫》(The Poor Fisherman),普維斯·德·夏凡納,油畫,155cm × 192.5cm,1881 年 然而,在這些原始人當中,高更卻發現了在其他地方看不到的榮譽感、勇氣、道德尊嚴以及無私的善良。在這些被壓迫和掠奪的土著人中,還存留著文明的痕跡。在那樣一種文明裏,藝術作為一種讓生活更豐富、更快樂的方式,作為一扇無論科學家還是神學家都無法洞穿的神秘之門,在萬物的體系中擁有自身合適的位置。在這些野蠻人中,高更發現了一種隱秘的對新文明的厭惡——他們心知肚明,這種文明正在摧殘他們;而現在,他感到自己的靈魂深處同樣隱藏著這種厭惡。 1894 年9 月20 日,他寫信給丹尼爾·德·蒙弗雷德—— 就像你所説的那樣,最近在我身上沒發生什麼新聞。每個人都在抱怨。究其原因,你是知道的,痛苦已經耗盡了我所有的力氣,我經常整晚無法入睡。另外,除了花錢之外,我在這倒楣的一個月裏什麼事也沒有做。至於其他方面,我已經下定決心重新回到大洋洲去生活,並且會在12月回巴黎一趟,專門義賣我所有的東西,不管以什麼價錢。

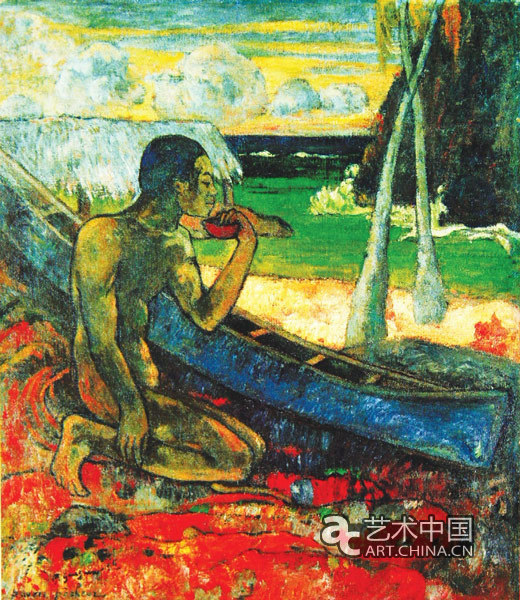

《貧窮的漁夫》(The Poor Fisherman),高更創作的同題材作品, 1902 年 如果一切進行得順利,我會在2月份儘快地離開。我將在遙遠的地方度過余生,不再為明天擔驚受怕,並遠離與淺薄無知的外部世界的鬥爭——繪畫,我要和你説再見了,除非是作為一種純粹的娛樂手段,否則我將不再拿起畫筆。而我所居住的房子,將由我自己用木材來建造和鑿刻。在這封信中,高更的決心顯露無遺。

《自畫像》,高更,1893 年 他如期回到巴黎,投入自己所言的“義賣”之中。一場畫室裏剩下的畫作拍賣會很快被列入議事日程。在從塔希提島返回巴黎的旅途中,高更曾巧遇奧古斯特·斯特林堡,後者後來居留巴黎。當時,斯特林堡對高更的畫作産生了一定的興趣,甚至有一段時間兩人還住到了一起。現在,高更想起了這位老朋友,於是邀請他為自己即將出售的畫作目錄作序。 以下這封信便是斯特林堡的回復,從它的字裏行間,我們能清楚地讀出歐洲的知識階層對高更所懷有的怨尤之氣:你非得堅持要我給你的目錄作序,我想,也許寫點什麼用以紀念我們1894—1895年的那個冬天一起度過的日子可能更有意義。我還記得,當時我們住在學院後面,離先賢祠很近。更重要的是,靠近蒙帕爾納斯公墓!所以,我想送給你這樣一份紀念品,讓你帶著它遠涉位於大洋洲的那座小島。我知道,你夢想著去那裏尋找與自己強大的精神力量相匹配的裝飾藝術和能夠自由呼吸的空間。但是,恕我直言,我從一開始就對你的這種想法與決定持懷疑態度,因此,我只能對你所提出的要求當機立斷地回答——“我不能”,或者更直白地説,“我不願意”。 ⋯⋯我既不理解也不喜歡你的藝術——我知道,自己的這種聲明既不會讓你感到驚訝,也不會傷害到你一絲一毫,因為,你似乎只會因為他人的憎惡變得更強大,而不是相反。你那小心呵護、完好保存的個性會因其激起的反感而愉悅。也許,從暫時的認同和讚譽中,你確確實實擁有了自己的信徒,他們把你歸入名人的行列,或者給予你的藝術以很高的榮譽,年輕人也會模倣你的藝術特色,用5年的時間去標示一種落伍的繪畫風格。

彈吉他的奧古斯特·斯特林堡 昨天晚上,當曼陀林琴和吉他相混合的南方音樂響起時,我想到了普維斯·德·夏凡納。我一看見你的畫室墻上那些被陽光照射、喧囂浮躁的畫,就不由得昏昏欲睡。我看到了畫中那些連植物學家都沒能發現的樹、居維葉(Cuvier)都意想不到的動物,以及只有你才能創造出來的人類。一片從火山口涌出的海洋,一片沒有上帝存在的天空——先生,在我的夢中,我對自己説,你已經創造出了嶄新的天堂和大地,但是,我並沒有為此而歡欣鼓舞。對我來説,這太明亮了,我更喜歡明暗結合。而且,在你的樂園裏生活的夏娃並不是我的理想。因為,事實上,我心裏也有一兩位理想女性!今天早晨,我去了盧森堡美術館,在那裏,我瞻仰了夏凡納,事實上,我經常會懷念他。我懷著一種深切的同情凝視著他那幅名為《貧窮的漁夫》的畫作:畫中的漁夫如此專注地看著自己的船,透露出對愛妻和熟睡中的孩子無限忠誠的愛,真是美好啊。但是,同時我又好像看見這個漁夫戴著一頂荊棘王冠,令我震驚。因為,我討厭基督和所有的荊棘之冠。你知道我討厭他們。我對這位受人吹捧而實際上無比可憐的神並不感冒。我的神只有維特裏帕特裏(Vitsliputsli),他藏在太陽裏,啃噬著人類的心靈。不,高更的作品既和夏凡納的不一樣,也不同於馬奈,同樣有異於巴斯蒂安- 勒帕熱(Bastien-Lepage)。那麼,他到底是誰?他是高更,是一個討厭無趣文明的野蠻人。從某種程度上而言,他是嫉妒自己的創造者的提坦,在遊手好閒的日子裏,癡迷于自己的雕蟲小技;他在某種程度上又是一個孩子,慣於肢解自己的玩具,以製造其他的玩具;他否定和蔑視一般的烏合之眾,更喜歡將天空描繪成紅色,而不是它一直以來的那種藍色。這將是一次多麼完美的旅行啊,我的船長。也許到了那裏以後,當你再回到我這裡來時,我才能學會更好地理解你的藝術,才可以為一次新的畫作拍賣的目錄寫上一份真正意義上的序言,因為既然到了那時,我也開始感受到成為野蠻人和創造一個新世界的必要。 |