《等候》,德加,紙上粉彩,47cm × 60cm,約作于1882 年 莫裏斯描述説,高更每天都站在畫展現場,極其鎮靜地聽著參觀者所發出的那些愚蠢的談論和嘲笑。這正如他後來所説,當時的感覺好像印度人笑對酷刑的折磨。只有德加來了而且領會到了高更畫作的深意。在畫展的最後一天,高更對他説:“德加先生,您忘記了您的拐杖。”隨後取下他自己雕刻的一根拐杖送給了目瞪口呆的德加。

《孤獨》(Alone),高更,1893年 赤貧的辛酸好像確實成為高更生命中須臾不離的一部分,正在這時,財富帶著虛偽的笑容和可能給他帶來好運的熱情出現了:他的一位在奧爾良的叔父去世了,這位叔父是一位富有的單身漢,高更從他的遺産中繼承了13000 法郎。這次畫展被證明是一個錯誤之舉,但他的下一步行動則完全是荒唐的。與冷靜地反思自己的現狀相反,他未經深思便租下一間畫室,決定通過進一步的努力來打動巴黎人,讓整個巴黎震驚。莫裏斯承認,這是高更那些所謂的朋友們的主張。如果這次高更做得好的話,他會發出那句著名的懇求:“將我從我的朋友們中解救出來!”但是,莫裏斯認為,考慮到當時的情勢,高更的這一決定無疑又是一個錯誤。

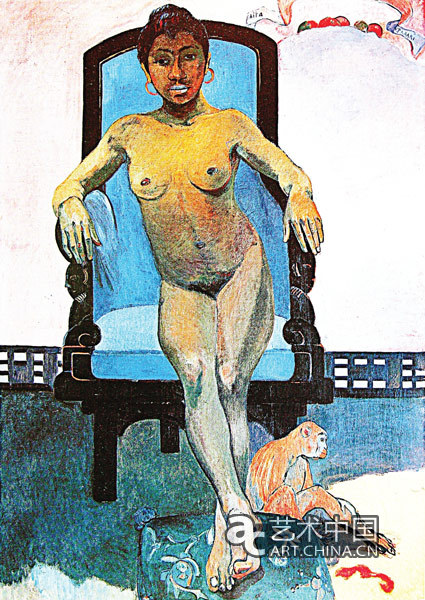

《爪哇人安娜》,高更,1893 年 有關高更那一時期的畫室及其生活情況的傳言,多年來從未間斷過。已經達成共識的是,他在畫室的墻上涂滿了微帶灰白的黃色顏料,窗玻璃則倣照彩繪玻璃的技法畫上了塔希提島的各類風物(順便提一句,這就是多年前在巴黎的一次商展上所展出的那些玻璃畫作)。而且,他的房間確實飾有各種戰利品、回飛鏢、木製短棒和矛之類的物品。此外,他還養了一隻猴子和一位模特,後者是一個黑白混血女子,據説來自爪哇,但對於他來説,其意義更多地是作為一種繪畫用的試驗品。而且據説他的裝束奇特,擁有一件綴有珍珠紐扣的藍色長款騎士裝,一件藍色馬甲以及一條黃棕相間的馬褲,外加一頂飾有藍色帶子的灰色懶人帽。但是無論如何,這些情形及其細節其實都不重要。

《手持芒果的女人》,高更,1892年 現在高更已去世多年,他那些為引起漫不經心的巴黎人的關注而作出的卑微努力也應該一起被埋葬和遺忘掉。儘管擁有這種自我滿足的虛榮和炫耀,高更仍然發覺自己無法安逸自在。他經常在自己的畫室舉辦茶會招待象徵派畫家,但後者敷衍的奉承又讓他覺得難受。於是,他動身去布魯日(比利時小城)遊歷,在那裏,他嘆服於梅姆林的傑作,並被魯本斯作品中極其野蠻的風格所震驚和折服。同時,他對新招收的樂於表現自我的學生塞金(Seguin)和奧康納(O’Connor)逐漸失去興趣。後來,他又試圖向政府申請居留大洋洲的資格,結果遭到拒絕,只好坐船回到阿旺橋。一天,當他帶著那個一直雇用的混血模特來到海邊散步時,突然遭到了一些水手們的嘲笑。就在那一刻,所有拙劣的伎倆和苦心積慮的做作全部從他身上消失,他又變成了一個野人,為捍衛自我生存的權力而鬥爭。於是,他對水手們實施了攻擊,但無奈對方人數太多,尤其是其中一個水手趁他不備時,溜到身後狠狠地踢他,致使他的腿部脛骨骨折。在混亂中,那個混血模特趁機逃跑了,坐上火車回到巴黎,進入當時已經空無一人的畫室,帶走了所有能帶走的東西,然後消失得無影無蹤。至於高更本人,則被抬上了一副擔架,一聲也不呻吟,只是默默地忍受著,偶爾翻一下身,不停地抽煙。 |