近日,筆者在同事對尤倫斯“例外狀態:中國境況與藝術考察2017”的報道中注意到馬海蛟的作品,那是一封叫李成的士兵寫給他爺爺的舊信,而這封信引起了一個虛擬家庭的影像故事。我立刻被這個題材吸引住了。於是聯繫尤倫斯方面約了馬海蛟的專訪。在採訪之前筆者在黑暗的放映廳裏靜靜的觀看了這部《家庭分裂主義》的影片,這是由一封信和兩部黑白影像組成的作品,如果説信的文字體現了年輕士兵青澀口吻的敘述,兩部影像獨白式的回憶則是憂傷而沉重的低吟。在採訪結束後,筆者和馬海蛟又看了他在另一家畫廊反映難民主題的作品《遠了,更遠》,影像風格仿佛如柯羅風景畫那樣縹緲幽遠的詩化感。他的作品往往從一個非常個人的視角闡釋了家庭或日常性的主題,沉靜、緩慢悠遠的影像風格更增添了作品獨有的魅力。在採訪中也能感覺到馬海蛟作為一個青年藝術家有著超出年齡的成熟和對影像藝術獨有的見解。

作品介紹

影像截幀-《家庭分裂主義》-2017

藝術中國:我們可以先從“家庭分裂主義”這個題目先談一下,你做這個片子的初衷和源由是什麼?這封信引起的故事是否有真實性?

馬海蛟:這個作品的契機就是由這封信引起的,我在展廳裏面也展出了這封信以及信封。2015年我在舊傢具市場看中了一個書桌,發現抽屜裏有一封信,寫信的人叫李成,是個士兵,這封信是寫給自己的爺爺。他在信裏讚揚了性格堅強且有殘疾的父親,對爺爺苛待自己的父親有所不滿,他以軍隊的生活勸誡自己的爺爺希望家庭和睦。我覺得這封信內容比較完整,當時就沒有丟掉。兩年後,因為尤倫斯“例外狀態”這個展的邀請,我就想到以這封信作為線索去做一個影像。最初想通過信上的地址去找到原型去拍攝,但我覺得這樣太一般了,所以後來決定虛構一個家庭,父親角色對應了賣我舊傢具的人,他的眼睛有點殘疾。爺爺是之前接觸到的一個老年知識分子,一個人住在老宅裏。這個家庭可以更多的映射到我個人生活中的經驗。

影像截幀-《家庭分裂主義》-2017

藝術中國:我開始是看到“李成”這個片子,轉過去才看到了父親回憶爺爺的雙屏片子,這兩個片子是怎樣拍攝的?請介紹一下。

馬海蛟:拍攝是在我們確定了方向後一步步進行的,首先去拍攝中年的生意人(父親),我去杭州找到他,對他的家庭進行了了解,然後就進行常規的拍攝。之前設定的老年知識分子(爺爺)的形象,他是信基督教的,我去找他的時候他已經去世了,所以我們就在他所生活過的杭州弄堂裏以李成的角度以回憶的形式進行拍攝,然後爺爺和父親的角色同時剪輯到一起,形成雙屏影像。兒子李成是單屏的影像,反映了他在部隊的生活。三個人物同為一個家庭,但因為不同代際生活在不同的地方,我把士兵的部分設置在了河北,但在雙屏裏呈現的就是南方的狀態。

影像截幀-《家庭分裂主義》-2017

藝術中國:影片中孫子李成的片子我感受到是一個年輕人對他伯父的追憶,這和信裏面表達的孫子對家庭不團結的抱怨似乎沒有直接的聯繫?

馬海蛟:我覺得追憶是一個線索,我是想通過信以及單屏雙屏的影像來共同呈現一個家庭。伯父的形象其實是我親戚的經歷,他真的是死於越南自衛反擊戰,我就把伯父的形象設定為我想像的這個家庭不和諧的潛在因素,比如爺爺特別喜歡自己的大兒子,但他死於越戰,自己的小兒子(影片裏的父親)又十分不爭氣,還是殘疾。而我的個人影像風格不太喜歡直接呈現分裂,而是用潛在的鏡頭描述和旁白式的描述讓觀眾在看完信和整個影像後一步步有分裂的感覺,“家庭分裂主義”是信裏面提到的詞,就是他告訴自己的爺爺不要搞家庭分裂主義,我覺得這種分裂是中國當代家庭的現狀,就是不同代際的人有非常大的隔閡,有可能生活在不同的城市或國度,很難坐下來進行有效的溝通,這種分裂不是因為某種明確事件引起的,而是潛在的感覺,我想表現這種潛在的分裂。

影像截幀-《家庭分裂主義》-2017

藝術中國:我覺得家庭性問題是中國社會普遍問題,但容易被忽略。這一主題並沒有得到很深的拓展,你作為年輕人為什麼會關注這種沉重而深遠的主題呢?

馬海蛟:我也想過這個問題,我覺得對某一問題的關注可能與他個人的經歷,性格和年紀有關,因為我從小生活在相對大一點的家庭裏,這個經驗讓我感到一個大家庭裏面的不同的成員,他們之間彼此也會在背後有一些説道,就是有可能從小耳濡目染的東西,當然我覺得這都是些潛在的因素,從我學習藝術之後的經歷,會慢慢覺得我對家庭性,包括時間性的事物有一種興趣,我覺得這是非常自然的過程,沒有刻意的去想像。

藝術中國:有這個家庭性概念延展下去,就會發展到日常性的概念,那麼日常性是不是能概括你的整個創作的基調呢?

馬海蛟:日常性我覺得可以作為一個關鍵詞,除了這次的創作之外,包括我以前的創作,我覺得我會對日常性的東西感興趣,比如我有一個計劃叫“人物與風景”計劃,每年以一個旅遊者的身份去旅遊,然後我就會像很多遊客一樣,隨手用手機去拍攝一些風景片段,過了幾個月我就會重新去翻看這些片段,通過這些片段傳達給我的情緒進行一些人物的擺拍,然後把擺拍的內容和我當時用手機拍的一些隨意的風景影像去結合在一起,這樣一同去呈現,包括這次尤倫斯的作品也包含著一些日常性。

影像截幀-《説謊的夢,説夢的謊》-2015

影像截幀-《説謊的夢,説夢的謊》-2015

藝術中國:我在網上看到你有一個作品《説謊的夢,説夢的謊》也很有意思,你能介紹下嗎?

馬海蛟:對,那是我研究生2年級的作品,是我的“人物與風景”的第二個作品,大概描述了一個男性在室內空間對夢和謊的一個胡思亂想。我用的手法就是早期好萊塢電影中常見的火車對話情景,那種場景不是真實在火車裏拍的,流動的風景也是另外拍的,顯得有點假,但這種假會形成一種獨特的質感。我作品中的流動風景都是14年在歐洲拍的,後來就把那些風景作為窗外的風景。

藝術中國:怎麼理解這個作品,就是表現了一個人在夢中的狀態?

馬海蛟:當時是一個人在工作室胡思亂想。我總會覺得我不是一個很擅長説謊的人,每次説謊都會或早或晚被人拆穿,所以就想有沒有謊言是永久不被拆穿的。我想到在夢裏,如我和你説夢中被一隻蚊子叮了,但晚上確實沒有這個夢,我只是在跟你説謊,你永遠都不能拆穿我的謊言,因為這是個夢。所以我覺得夢可能是這個世界上唯一不會被拆穿的謊言,我慢慢從這樣的一個契機去想夢跟謊之間的關係,把這兩個東西作為一個意象。

藝術中國:我在網上看到關於你在CAFAM雙年展的中國青年藝術生態報告的視頻,你的計劃在一個長時間內每天晚上睡覺之前拍攝一張照片,這些評委也提出了一些意見,這個藝術計劃進行的如何?

馬海蛟:CAFA雙年展已經做過兩屆,我本來感覺這個活動應該是協商性的,但後來有點變成海淘評選性的,這是我不太適應的地方。我個人對一個長期性的計劃一直比較感興趣。所以那時就自然而然想到了這個方案,我不知道它的結束點是在什麼地方,只要我有能力就把每天晚上看到的這個世界最後一刻拍下來,這個計劃我一直都在做。只不過這一系列作品我還沒有拿出來呈現。

影像截幀-《馬國權》-2016

藝術中國:你的作品是什麼時候被外界認可的呢?

馬海蛟:我2016年畢業,畢業展對大多數學生來講是一個契機。當時我研究生畢業作品《馬國權》得了唯一的金獎。後來這個作品也參加了上海雙年展,隨後有一些機構開始邀請我參加群展,《説謊的夢,説夢的謊》15年也在上海視界藝術中心展出過,到今年尤倫斯這個展對我個人成長也是很好的肯定。

影像截幀-《馬國權》-2016

藝術中國:馬國權是真實的人?這是一個什麼樣的故事?

馬海蛟:是真實的,是我親戚,他30歲的時候大概1992年,他還是政府公務員,他的事業前程在父母看來會越來越好。但突然他遭遇了車禍,車禍把他智商帶到大概7,8歲小孩一樣,父母仍然照顧他到現在,他的生活狀態就是每天去遛彎,他有個特點是信仰“佛教”,但通過我的觀察,我覺得這是一個偽宗教,就是我把他在縣城裏的生活做了一個記錄,剛開始想拍紀錄片,後來又參雜了很多我個人情緒的東西,我覺得裏面也涉及了一些社會性話題。

藝術中國:從你的作品也能感受到,有很沉靜傳統的感覺在裏面,是一直很偏愛這樣風格題材的嗎?

馬海蛟:這完全是個人感受,做多了作品才會覺得原來你自己是這樣,通過作品了解自己。當代藝術中現在會有很多潮流的東西,比如後網路藝術,都會帶來一些新的思考方式,比如我也可能做一個類似的東西,但你會發現怎麼做都是你自己,你有你的好惡,拿影像來説,對鏡頭的偏好,拍攝角度,有你擺脫不掉的東西,自己可能不是一個特別博愛的人,什麼都喜歡。

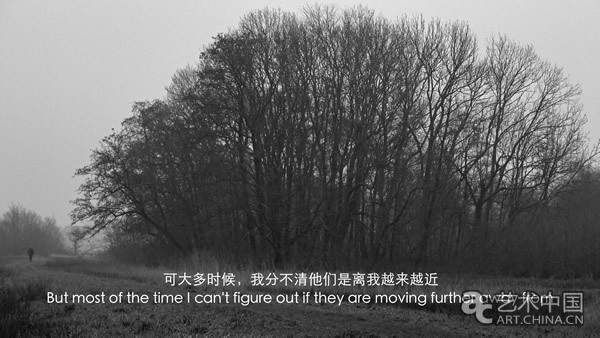

影像截幀-《遠了,更遠》-2017

藝術中國:你的作品多體現在家庭性、私密性,未來創作會不會體現一些社會性問題?

馬海蛟:我在17年有兩個月的時間是在荷蘭駐留,在阿姆斯特丹做了一個作品《遠了,更遠》,現在在Tabula Rasa畫廊展出。那個作品以難民問題為契機去做的,當時身處在歐洲,會看到很多伊斯蘭的面孔在街道上出現,然後就關注到他們當地的生活狀態,比如政府會給他們集裝箱式的臨時建築去居住,會看到在廣場上集會遊行,這些你耳濡目染的。當然作品裏有很多我個人情感,我是以難民身份去模擬他給家鄉母親的一封信,去模擬他的所見所聞,還是有家庭性在裏面,這是不自覺的想法。對於社會性的問題我覺得要順其自然吧。我更加強調作品的情感的真實性,有一天社會性的東西刺激到我,我去做也是順其自然的。

拍攝模式

藝術家工作照-右

藝術中國:你拍攝時有團隊操作還是獨自拍攝?

馬海蛟:每次都不一樣,學生時代時儘量找人幫忙,同學、學弟學長,現在展覽方會出製作費,會用到之前沒用的器材,比如軌道,每次都量力而行,我越來越覺得拍出好的作品跟成本一點關係都沒有。比如我拍畢業作品《馬國權》,我只是時間成本花在裏面了,大概4,5個月的拍攝週期,我完全是自己拿DV在拍,那種方式也很享受的,就是新力的DV。現在拍攝團隊人多的情況,我還是有點不適應,我好像更願意去做更加日常性的,我也不是特別偏愛大製作,但要是有合適的機會我也願意去嘗試,比如更好的機器,更專業的燈光。

藝術中國:你和被拍攝者之間的溝通是怎樣的?

馬海蛟:有時候片場遇到問題會特別多,但基本遇到好溝通的演員,很順利就拍攝了,如果遇到問題,有時候還真無力解決,比如這次拍李成這個士兵,我跟演員説我們要做十個俯臥撐,但他會覺得自己實在做不了了,我就説我只拍肘部行不行,如果這個也不行那就不好解決這個問題。片場的問題特別複雜。

藝術中國:那最後該怎麼解決呢?

馬海蛟:有時候要看,用變通的方案,我都儘量保證對演員最大的尊重,片場就像戰場一樣,給不了太多時間去思考。

藝術中國:拍攝《家庭分裂主義》大概需要幾個工作人員去幫你完成?

馬海蛟:大概5,6個人就夠了,但大家要做很多活,腦力工作都是我,其他人都是體力工作,這次有司機、有扛軌道、鋪軌道、收軌道的,當然我也要做很多體力工作。這次資金有限,很多的路費,住宿費,能省就省。這次拍攝用了5D2,三腳架就行,機器大了之後人如果跟不上是非常麻煩的,比如想換一個視角,還要兩個人過來提著,就特別麻煩。這次也是時間有限,展覽相對比較急,從前期籌備到最後展覽就一個半月去製作。

個人經歷

藝術家馬海蛟

藝術中國:你在網上的資料非常少,能否介紹一下你的個人經歷,比如為什麼選擇了影像專業?

馬海蛟:小時候我是在河北保定易縣長大的,小時候就可能在父親朋友的影響下喜歡畫畫和書法,藝考的時候,當時簡單的想法就是離家遠一點,後來陰差陽錯得考上了中國美院,剛開始入學的時候也不知道自己以後能幹什麼,每天就是畫畫。我記得大學二年級時有五個工作室,新招進來的老師們講課都很淵博,有裝置的,有總體藝術的,就是基於田野調查為主的去下鄉,還有楊福東老師開的實驗影像剪輯,一年下來,不同工作室的課程都選了。當時感覺畫畫有點膩了,而對影像更感興趣,就選了影像工作室,再加上一系列的個人經驗促使我在研究生畢業後還延續著影像方面的創作。

藝術中國:研究生時期的導師是?

馬海蛟:美院有保送機制,讀的楊福東的,本科大三開始也是他。很好的影像藝術家。

藝術中國:你學生時代都是在南方,現在為什麼選擇了北京?

馬海蛟:可能是心態的問題,一開始就是想離家遠一點去杭州,在杭州太久了也會産生鄉愁情緒,我想像如果在那生活一輩子我都不會覺得自己是杭州人,因為你聽到的語言,看到的景觀,人們交流的方式永遠都不屬於你。這接近於我在《遠了,更遠》所表達的異國鄉愁感。同時你想做一個當代藝術家,北京和上海是集中一點的地方,但我不太喜歡上海,太潮流了,比如開幕式大家都打扮的花枝招展的,fashion一點的東西我都不是特別感興趣。

藝術中國:除了拍攝時間,你作為影像藝術家的一天會是怎樣度過的?

馬海蛟:我每天都在工作室,我會規定自己早上9點上班,就坐在電腦前面,當然有工作的時候就是剪輯了,我會規定一個小時要起來散步十分鐘,然後再回到電腦前,我害怕虛度光陰,我不是特別縱欲的一個人,有事的時候就是剪輯。還有一部分是影像的製作,包括方案的想像,會逼自己,就像每天的日課一樣看一部電影,或去了解一個不熟悉的藝術家。國外藝術家會看歐洲、美國的藝術家,這也是我工作的一部分。

藝術中國:能説説你喜歡的影像藝術家嗎?

馬海蛟:我喜歡的太多了,影像藝術家比如説英國的史蒂夫·麥奎因(Steve McQueen),《為奴十二年》的導演,他之前在當代藝術裏做了很多實踐。還有芬蘭女藝術家(Eija-Liisa Ahtila),她很多作品都對家庭性有一定的表達。日本的導演是枝裕和也是最近很喜歡的,拍過《步履不停》,當然也是圍繞家庭性拍的。無論從影像風格還是涉及的內容都是我比較感興趣的。

現場-《家庭分裂主義》-尤倫斯當代藝術中心-2017

藝術中國:影像藝術作為媒介和電影這樣的大眾藝術只一步之遙,但它處在一個較為狹小的範圍傳播,有一點曲高和寡的感覺,你怎麼看這個問題?

馬海蛟:我自己作為創作者來説我覺得自己的作品被大眾喜歡當然是好事了。其實藝術電影和當代藝術裏影像的界限特別模糊,比如馬修·巴尼這種,他甚至可以去發行一個DVD去給人看,但我個人更偏愛當代藝術的展示方式,它並不局限于一個放映廳,可以在一個特定的空間結構播映,展示上也可以是多屏,螢幕大小和觀看順序也不限定。我只能從創作者的角度説我更偏愛這種方式,電影裏是沒有的。至於它的傳播,我沒有特別多的想這個問題,我和父母開玩笑説就一場貝多芬的音樂會也是很少人去聽的,那它的確存在,就OK。