|

讓-努維爾

和法國總統薩科奇一樣,世界級建築大師讓·努維爾屬於法國嬰兒潮一代人,並成為建築界的當權派。他受“結構主義”影響,天性好冒險,無固定風格,反對千人一面的克隆建築;他出産頗豐,建築作品橫跨5 大洲,項目多達224 個。近日,他來到香港,為九龍文化新區出謀劃策。在接受採訪時,他表示,20 世紀和21 世紀剛剛過去的這十年的悲劇在於,我們割裂了自己與地理環境和歷史之間的聯繫。世界上很多地方的城市,都是一個樣子,像是被克隆出來的,充滿了沒有靈魂、沒有言語的建築。

2012 年,薩迪亞特島,這塊位於阿聯酋首都阿布扎比27 平方公里的小島將出現一個新興的文化區。其中,讓·努維爾的盧浮宮衛星館、扎哈·哈迪德的藝術表演中心、弗蘭克·蓋裏的古根海姆博物館、安騰忠雄的海事博物館將逐一亮相,四位世界級建築大師的作品在此比鄰而居。

一個直徑182 米的巨大金屬穹頂,使得讓·努維爾的設計尤為特別;穹頂與所在島嶼的形狀相呼應,努維爾稱之為“半島上撐起的遮陽傘”,而更多人把它形容為來自外星的UFO;中東地區熾烈的陽光,透過穹頂的鏤空,照射到全白的阿拉伯式建築上;努維爾又用水在地面上形成反射的鏡面,微風吹來,波光粼粼,形成星辰般燦爛的光影效果。這一建築得到了阿拉伯人的讚賞,讓·努維爾甚至登上了阿聯酋一家新聞週刊的封面,封面上,他與阿聯酋酋長面對面,凝視著博物館的模型。

阿拉伯世界只是讓·努維爾建築王國中一角;歐洲、美國才是這位64 歲的法國建築師,2008 年的普立茲克建築獎得主最主要的陣營。

徜徉在巴黎街頭的遊客,不經意間就會與讓·努維爾的建築相遇。只是遊客怎麼也不會想到,塞納河左岸的阿拉伯世界文化中心,會跟埃菲爾鐵塔腳下的蓋布朗利博物館是同一個建築師的手筆:前者擁有一整面高科技感十足的玻璃墻,上面整齊地排列著圓形光圈式的花紋,還會像快門落下時一樣閃光;後者則粗獷如同“原始森林”,大地色系構成的建築綿延伸展,植物從外墻一直生長到辦公室裏。更不用説蒙帕納斯區的卡地亞基金會,一棟優雅的玻璃建築,夾在兩片巨大的玻璃屏風中間,身在其中,有窗外的大樹為你遮陽。

普立茲克獎評委會在授獎時這樣評價他:“過去的三十年間,讓·努維爾已將建築的理論和實踐推向了一個新的高度,他把好奇、敏銳的冒險態度帶入每個項目中,使現代建築領域不僅有了更多的成功案例,還極大擴展了現代建築的語匯。”

建築成為讓·努維爾征服世界的獨特方式。作為第二位獲得普立茲克獎的法國人,努維爾每年大部分時間都不在法國,而是轉戰於世界各地的項目現場。從1973 年至今,努維爾的建築生涯已近四十年,足跡橫跨五大洲,建築規劃項目多達224 個,其中78 個已經建成。這樣高的産量和中標率在建築大師之間也屬罕見。

2009 年末,讓·努維爾受邀參加香港設計營商週期,為九龍文化新區的建設出謀劃策。

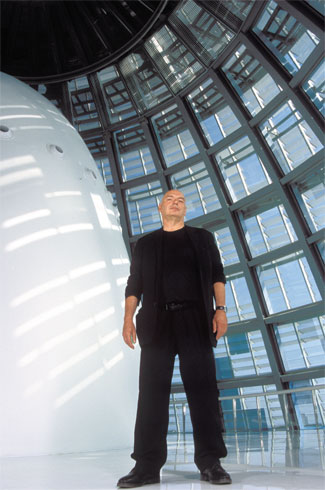

這位身材高大的法國人,常年留著光頭,一雙鷹眼深陷,聲音洪亮厚實;與自己設計的五彩斑斕的建築不同,努維爾常年穿黑色的衣服,只有夏天在法國南部度假時才會換上一身全白的行頭。講英文時,他夾雜著濃厚的法國音,以至於有些時候,他需要借助助理的幫助才能完整地表達自己的意思。但是,不太流利的英文並不妨礙這位建築大師在全球各地的項目進展。

“我覺得,過去的十年、乃至一個世紀中,建築存在的主要問題,是與其所存在的地理環境,與其歷史背景脫離了關係。”努維爾告訴《外灘畫報》記者, “每一塊土地,每一個客戶,都有權利獲得一項全新的、完整的規劃,一個完全與當地融入的,一個能夠解決問題的建築。”

“時代造就了我”

“他很不固定,不斷嘗試,雖然不是每次都可行。這樣做的結果導致他的作品中既有非凡的傑作,也有實驗性的和不那麼符合美學的作品。但是每一次,讓都願意投身其中,去做新的嘗試。這真是了不起的品質。”建築大師弗蘭克·蓋裏曾這樣評價好友努維爾。

和法國現任總統薩科奇一樣,讓·努維爾出生於二戰後的法國。二戰後,法國迎來了嬰兒潮,法國人將這一代人稱作“糟糕一代”(the Infants Terrible),而努維爾可能是其中最“糟糕”的一個。努維爾生於一個知識分子家庭,父母是高中老師。少年努維爾一度想學習繪畫,但是遭到了父母的強烈反對。“我的父母不肯付學費。他們覺得當藝術家太朝不保夕了,讓我去學數學或科學,雙方妥協的結果是我學了建築。有用,但也跟畫畫有點關係。”努維爾説。

1968 年,努維爾以第一名的成績進入巴黎高等美術建築系。當時,法國政府正要關閉美術學院的建築專業,所以安排的教員也有些“不靠譜”:一個是以聖像為創作主題的藝術家兼建築師克勞德·帕朗( Claude Parent),另一個是哲學家改行的建築家保羅·維裏羅(PaulVirilio)。這兩位老師對努維爾日後的發展産生了重要的影響,讓他現代主義風格的作品帶上了哲學、神學的傾向。至今,努維爾最愛聽的音樂還是11、12 世紀的教堂合唱,最愛的建築則是以彩色玻璃窗聞名的巴黎聖禮拜堂。

在校期間,努維爾就公然藐視學校的教育方法。當時的建築教育普遍不重視調查和批評,而是以圖紙的精美程度給學生打分。系裏佈置作業讓學生畫一幅兒童圖書館的設計圖,努維爾寫了一篇對“法國各地兒童心目中的圖書館”的分析報告交上去,最後的結果自然是被退回。類似的事情屢屢發生。努維爾也常混跡于巴黎的藝術青年之中,與他們高談闊論。

努維爾説:“當時建築界盛行國際主義風格,我發現,世界上所有的大城市都呈現出雷同的面貌,混凝土的方塊房子比比皆是,建築與本國文化沒有任何聯繫,與所在環境也並不和諧,只是克隆、再克隆。這並不是一名建築師應有的態度。”

從大二起,努維爾就在老師克勞德·帕朗的工作室打工;畢業以後,他繼續在那裏工作。25 歲那年,努維爾在帕朗的幫助下自立門戶,與人合開了一間建築師事務所。努維爾在帕朗的引介下認識了藝術評論家喬治·布大宣(George Boudaille),這讓努維爾能參與兩年一次的藝術博覽會館設計,藝術的視野越發開闊。

社會、家庭、教育的背景相互作用,奠定了努維爾日後創作的基調。“每個人都是時代的産物,”努維爾説,“我出生於戰後的法國,深受結構主義的影響,如果我不去好好地分析一件事,那我就會迷失方向。”

1980 年,法國總統密特朗提議在巴黎塞納河畔建造一座阿拉伯世界文化中心(Arab World Institute),讓法國人更多地了解阿拉伯文化的價值。那個時期,法國政府修建了一系列重大的政府工程。僅在巴黎,就有盧浮宮擴建工程、巴士底歌劇院、國家圖書館,以及德方斯巨大的拱門等。所有這些建築的方案都通過競賽取得的(舉辦競賽是法國挑選公共建築設計方案的慣常做法)。眾多的競賽讓像努維爾這樣的年輕設計師獲得了嶄露頭角的機會。

|