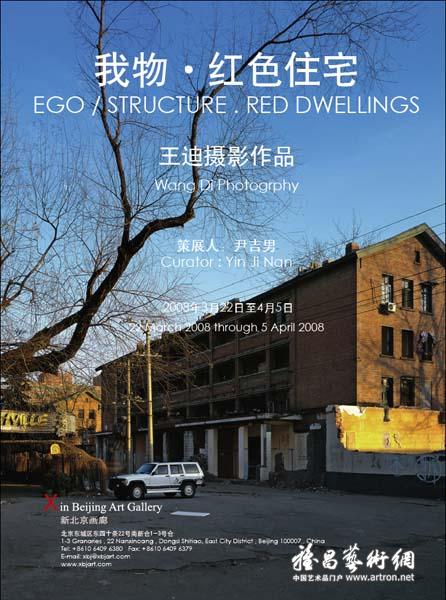

展覽城市: 北京-北京

展覽時間: 2008-03-22~2008-04-05

開幕酒會: 2008-03-22 16:00

展覽地點: 新北京畫廊

展覽前言

“我物·紅色住宅”王迪與毛澤東時代的建築物

——尹吉男

建築總是以它自身的歷史存在構成了現實景觀。建築的“客觀性”還不僅僅體現在其實用功能上。它作為一種歷史存在本身就已成為所有觀察者的客觀對象,即使是一個善於懸想的人,建築對他而言仍是一個懸想的現實起點。

我經常想,一個社會學家或歷史學家用照相機把建築當作歷史存在來拍攝會是什麼結果?無疑,照相機似乎比其他記錄手段更具“客觀性”,而客觀性也是社會學家或歷史學家所追尋的,儘管他們都不可能做到。王迪拍了一些北京的建築物。這些建築物自然也有它們自身的歷史,它們建於毛澤東時代。毛澤東時代的政治與文化精神包含在其中。由此我們可以從視覺上感知毛澤東時代的人民與階級概念與這些建築物的歷史關係。王迪拍攝這些舊建築的動力來自個人的成長經驗與特殊情感,他在拍攝過程中逐漸融入社會學的視角和方法。這些以物質形態承載毛澤東時代文化觀念的歷史建築正在消亡,淹沒在突飛猛進的現代化的發展浪潮中。實際上,正在離去的不僅是歷代帝王的北京,同時還有毛澤東時代的北京。這無疑是從文化遺産和歷史的角度所做的宏觀判斷。

我想,毛澤東時代的北京背景是王迪個人成長史中無法選擇的,這個條件是必然的,給定的,更不能在日後刪除。因此,這個背景中的社會主義的集體性與歷史性非常明確。這些蘇聯式的中國建築曾經和社會主義的初期實踐緊密的結合在一起。它們體現了上個世紀50年代和60年代最經典的中國意識形態模式。

到了20世紀80年代,許多青年人都有強烈地擺脫這個文化背景的慾望。中國社會處在急劇所謂變革當中。首先,否定的力量來自文化空間的差異,當時最容易做的是從異域文化中尋找自由精神。進而超越政治慣性的集體性。王迪和崔健一樣,在那個時期熱衷於搖滾音樂。80年代的中國搖滾實際上不是音樂,而是自由與反叛的運動。它的形式是群體,但他的目標是走向個人。自由與反叛的結果則是創造了一種精英文化(實際上有很強的政治性),而不是大眾文化,更不是商業。

90年代中國商業主義中本身具有不斷成熟的自由因素。新的文化與新的建築在不斷改寫毛澤東時代以及更早的歷史帝王時代的北京。北京已經不是一個永恒的背景,而是一個不斷變動的背景。在變動的過程中,不僅老的文化伴隨著物質遺産一起消失,更新近的文化也在部分消失(其中包括80年代和90年代的某些非物質文化遺産)。王迪正是在90年代成為職業音樂人的,他的那些音樂也匯入了改寫北京乃至中國的文化潮流中。

實際上,20世紀60年代出生的中國藝術家是在敘述個人成長故事的過程中找到了個人性的基礎。這個基礎建立在毛澤東時代所給定的成長背景上,而反叛這個成長背景又構成了他們的青春故事。這個線索具有高度的自傳性質。他們這一代人順應現代化潮流,曾經激進地活過。

從旁觀者的角度看,現代化進程是一個新的集體性的故事,它的故事背景是中國。這個故事本身就是一個宏觀敘事,它的巨大體量可以沖淡許多個人故事。(在這樣的格局中,還是不能忽略個人故事)。這個過程並不簡單,現代化的集體性正在改寫毛澤東時代的集體性。而反叛故事和反叛者的故物成為最具有個人性的文化存在。毛澤東時代的建築物正在消失,反叛者的故物也正是毛澤東時代的建築物,集體記憶和個人記憶的物質存在都要同時消失。沒有海的世界也就意味著沒有任何單獨的船的世界。

從批評的角度,我個人更關注的是:這個正在飛快離去的北京是不是一個平民的北京—王迪的北京?!那個北京一直是他的成長背景和個人精神的居所。我希望他的照相機能拍出社會學家和歷史學家並不看重的“主觀性”。

王迪的主觀性與個人性就在於:他似乎醒悟到了那些包含個人歷史存在的建築物的消亡所帶來的恐懼,這種預感使他拿起照相機。這些建築物既是物質,又不僅僅是物質。當一些學者們在追悼正在式微的歷代帝王的古老的北京之時,王迪在關注消失的更為迅速的毛澤東的北京。他想告訴世界—那些正在被拆除的毛澤東時代的建築物,其中不僅有毛澤東和人民,更重要的是,還有一個平民的“自我”—王迪的個人世界。

2008年2月13日星期三 于巴黎塞納河畔

|