|

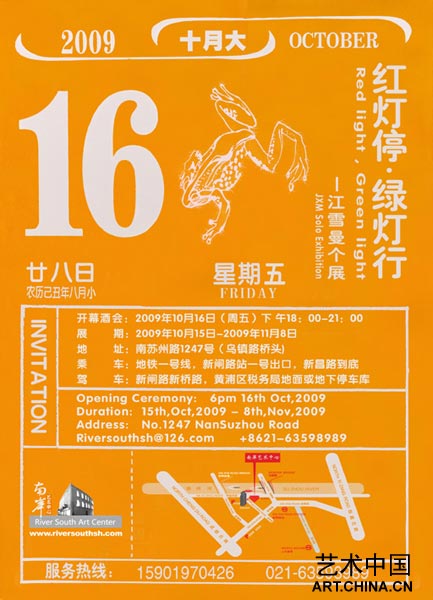

《紅燈停·綠燈行》——2009江雪曼個展

開幕時間: 2009年10月16日下午18:00——21:00

地點:南岸藝術中心 南蘇州河路1247號

展期:2009年10月16日至2009年11月8日

郵箱: wuwenxing2003@hotmail.com

論全球化無主義時代的女性身體繪畫及後政治波普藝術

楊乃喬

擠身於中國當代美術圈的喧囂中,江雪曼是一位“顛覆•重構”的女權主義(feminism)畫家。

在西方後現代的理論話語中,“feminism”是一個極具解構的政治術語,獲有向男權及文化倫理挑釁的暴力性,克莉絲蒂娃(Julia Kristeva)與斯皮瓦克(Gayatri C. Spivak)兩位女權主義批評家都曾以男性的強悍邏輯,使自己突圍于女性的邊緣向男性中心遞進。這是一種讓人一眼可以看到底的生存策略。其實,這絕不是任何一位女性都可以在自律的智性中,依憑自己柔弱的身體所能到達的領地。因此,她們都在極度解構自身的女性特徵後,呈現以男性的氣質為異化自身的女權主義者(feminist)。説到底,她們是雙性同體者,在她們的人格與寫作邏輯中,男性的獲得性氣質壓倒了女性的自然本質。

“feminism”和“feminist”最早作為譯入語被借渡于漢語學界時,目的是被翻譯為“女權主義”和“女權主義者”,由於在漢語閱讀的直覺中,“女權”這一術語在修辭上過於流露出向男權挑戰的雄性與強悍性,因此她們在驚慌失措中再度打撈自己失落的女性身份時,建議應該把“feminism”和“feminist”翻譯為“女性主義”和“女性主義者”,以便在漢語的修辭上裝飾自己最後的溫柔。

但是,我們在這裡極願意把江雪曼稱之為“女權主義畫家”,而不把她定位在“女性主義畫家”的修辭表達上。

為什麼會這麼説呢?

江雪曼的童年是在福建的客家土樓裏度過的,在她本應該天真的童年境遇中,她卻是一個逃避于童年夥伴去尋找大自然中的青蛙當玩具並以此為樂的孩童;如果把她的前期作品“蛙系列”從視覺形象還原為她個人生存沉積的潛意識,我們可以追溯到她童年的生活體驗那裏,追尋到她拿著草根“撥弄”青蛙的生殖部位以區別雌雄的那個年代。而現下活動在上海當代美術圈的江雪曼形象上來看,我們卻絲毫拿捏不到她童年那段時光“不太天真”的孩童形象。用譚根雄的設問來説:“……包括雪曼光頭後的假發。”不錯,當下在上海的江雪曼在女畫家群落中也算天生麗質了,自然給予她就如同她的身體在自然中無法割捨于繪畫一樣,兩者均無裝飾性,且生存得相當自然、相當地女性化。所以,她是一位絕然不憚用“女權主義”給予修辭性表達的藝術家。

關於江雪曼的“青蛙系列”,當代美術界熟悉她作品的評論家,多有共通性的陳述與評價,她的青蛙意象在前期那一系列數量相當的作品中重復出現,這是再現她個人童年時代的一種記憶,在與她的交談中,她自己也承認了這一點,所以青蛙意像是閃回于她記憶中的個人原型(personal archetipe)。我們為什麼不依憑榮格(Carl Gustav Jung)的精神分析學原理,把它定義為集體原型?就是因為這個意像是隸屬於她自己童年記憶而獲有的,所以我們沒有必要把她的個人記憶放大為集體原型,再過渡詮釋的評論她的作品。

2009《美麗新世界》展覽場景

|