|

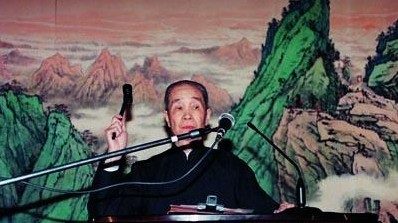

徐邦達1994年為嘉德開槌

徐邦達1994年為嘉德開槌

筆者于1974年調到國家文物局工作。1983年以後我因為興趣愛好又成了文物藝術品市場的觀察者和親歷者。近來文物藝術品市場出現了繁榮景象,這不是偶然的。

市場發端與培育

當前文物藝術品拍賣市場的好形勢,發端于1992年10月11日在北京國際飯店劇場舉辦的首場拍賣會。可容納1200人的劇場,把2188件文物,上至商周,下至民國,包括官窯瓷器、齊白石書畫、吳昌碩書畫等等,推向了拍賣市場。這個舉動是中國大陸第一場文物拍賣會,這場拍賣會是北京市文物局局長王金魯、副局長彭思齊親自組織領導下進行的,他們成立組委會,徵集文物編印中國大陸第一本拍賣圖錄。當時中國大陸還沒有文物藝術品拍賣師,彭思齊副局長親自到香港請來藝術品拍賣師胡文棨先生主槌。

這場拍賣會雖然成交只有300萬元,但是這個開頭以後,就引出來上海朵雲軒1993年的800萬元成交,同時培養了文物藝術品拍賣市場第一位拍賣師。這場拍賣會對文物政策是一個衝擊,也是一個突破,從此以後才不斷地修改、修訂,不斷補充文物出口的政策,文物的市場管理政策,直至2002年《中華人民共和國文物保護法》出臺。

文博專家搖旗吶喊

文博專家是拍賣企業的堅強後盾。在北京有三家大公司,中國嘉德、北京翰海、中貿聖佳,他們把全國文博界最有威望、德藝雙馨的老專家請出來當顧問,諸如:啟功先生、謝稚柳先生、徐邦達先生、劉九庵先生、王世襄先生、朱家晉先生、耿寶昌先生、史樹青先生、傅熹年先生以及章津才、秦公等。他們是有叫必到,有求必應,不求報酬,只為貢獻。上海朵雲軒1993年首場拍賣會,請了謝稚柳先生開槌,1994年嘉德春拍首拍請了徐邦達先生開槌。這些老先生幫助拍賣公司只講貢獻,不計報酬,甚至連車馬費都拒收,他們的精神也鼓舞了我們拍賣行業的好多朋友。

過去我們國家貧窮,文物只有出口,換取外匯。現在我們國家開始富強了,文物開始回流,這一齣一進是兩重天,是我們國力增強,人民富裕,文化提高的顯現。珍貴文物的回流不僅滿足了人民群眾文化需求,還豐富補充了國有博物館的陳列和收藏。

機構競拍+媒體熱炒

當前的收藏熱應該是有了文物藝術品拍賣市場以後才形成的,而真正的引起老百姓重視的是幾個大價位的文物被博物館收購,再加上新聞媒體擴大的宣傳,引起了收藏熱。如北宋張先《十咏圖》,1995年由故宮博物院副院長楊新帶領著名書畫鑒定專家徐邦達、劉九庵、保管部主任高和等趕赴北京翰海拍賣現場購藏時,北京京廣中心千人的拍賣大廳,座無虛席,《十咏圖》以1980萬元成交,影響甚大。這是我們第一件突破千萬元的中國文物。2002年中貿聖佳拍賣公司推出米芾《研山銘》手卷時,國家文物局派出范世民、范慶柱兩位代表前往購藏,首都大飯店拍賣大廳採訪記者很多,僅電視臺就有十多家,他們的錄影機如同長槍短炮排滿全場,形成一種特殊的風景線。當拍賣師宣佈2999萬元,國家文物局代表範慶柱競得時,全場熱鬧非凡。中國嘉德公司推出的《出師頌》2200萬元被故宮博物院收購。

根據我現在的統計,全國已經有8家國有的博物館購藏了35宗文件,比如上海收藏的“翁氏藏書”是一宗、《淳化閣帖》是一宗。這些文物當時拍賣時,大家都覺得貴,現在看起來都便宜了。如果這些東西能夠拿來市場再重新重拍,現在的中國文物最高價位可能不是《砥柱銘》,而應該是張先《十咏圖》、“翁氏藏書”、《淳化閣帖》、《研山銘》等。

|