|

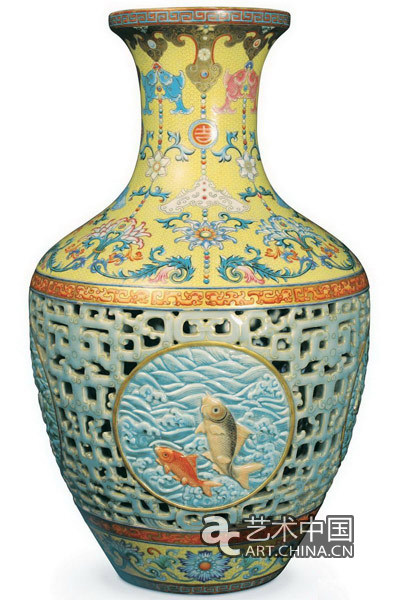

清乾隆琺瑯彩“吉慶有餘”轉心瓶(資料圖)

11月12日,一件清乾隆琺瑯彩“吉慶有餘”轉心瓶在英國一家名不見經傳的拍賣公司以約5.5億人民幣的天價成交,超過估價40倍,創下中國藝術品拍賣新的世界紀錄,也成為目前世界上交易額最貴的第11大藝術品。拍賣師彼得·班布裏奇(Peter Bainbridge)甚至將拍賣槌都砸壞了,聲稱“真是火透了”!

“藝術品投資就是一個富起來的國家買回他們的歷史和文化”,這句話印證了中國藝術品市場的現狀。雖然這件瓷器的拍賣備受爭議,但這一成交結果,讓人們對國內即將到來的秋拍有了更多的價格想像空間,對中國藝術品市場在世界上的佔有份額有了更多期待。秋拍之後,中國藝術品市場動向如何?中國拍賣能否再創新高?中國藝術品價格上升空間還有多大?又將在世界藝術品市場上如何演繹角色?

演繹飆升神話

2006年,柏林藝術品市場統計分析家克萊爾·麥克安德魯(Clare McAndrew)就表示,“法國長達一個世紀在藝術品世界中的卓越地位將被中國取代”。在2005年至2008年金融危機爆發前,中國當代藝術令人刮目相看,整體價格飆升500%。中國在世界市場上的佔有額不斷上升,成為全球第三大藝術品交易市場。

2008年,金融危機爆發,全球藝術品市場總成交額比2007年下降10%以上。受此影響,中國當代藝術品市場一落千丈,儘管拍賣公司盡力推介,當代藝術家的交易仍不盡如人意。價格最高的當代藝術家作品嚴重縮水:岳敏君下降84%;張曉剛為86%;劉小東則為88%;王廣義的作品縮水75%;周春芽的下降了57%。中國當代藝術的價格和可持續性遭到質疑,人們對市場前景感到迷茫。然而,就在短暫調整之後,藝術品板塊輪動,中國書畫異軍突起,成為帶動藝術品市場攀升的板塊。

金融危機成為中國藝術品爭霸世界的轉捩點,內地藝術市場的強勢崛起令全球為之側目。當歐美各國還處於危機的陰影中時,中國藝術品市場卻逆勢上揚,在世界藝術品交易中擴大其佔有率。當代藝術重新洗牌,人們的目光轉向古代和近現代大師作品。更多場外資本進入藝術領域,在多元買家的推動下,整體提升了中國藝術品的價格,尤其是古代書畫,表現突出。2009年秋拍誕生了4件億元畫作,帶領中國藝術品跨越千萬元大關,進入“億元時代”,佔據當年中國拍賣市場的半壁江山。

進入2010年,中國藝術品市場延續2009年的強勁勢頭,與國際市場整體走勢一樣:堅持“精品化”路線,經典名作創造新的紀錄,在春拍就産生了5件億元作品,更誕生了4.3億元的天價之作,單季成交總額突破200億元。中國有5家拍賣公司進入世界拍賣公司前15名單,保持其在市場上的吸引力,吸引了更多投資者。到目前為止,中國藝術品市場交易一直呈現增長勢態,雖然潛藏危機,但人們對藝術市場的發展依舊充滿信心,中國必將是2010年全球市場的亮點。

博弈世界拍場

世界權威藝術市場網站Artprice2009年年度報告中強調,“2009年值得記住的關鍵點是藝術品市場歷史和格局的轉變”。該機構創始人及董事長蒂裏·艾爾曼(Thierry Ehrmann)和其他一些市場分析人士,總結了21世紀前10年世界藝術市場格局的變化。

首先,架上繪畫和雕塑成為推動市場發展的核心力量,藝術品價格不斷飛漲,市場進入一個嶄新的階段。其次,更多投資性資本進入藝術品市場,包括短期投機行為,造成市場不穩定和自身調整。另外,資訊傳播的速度在相當程度上將發展不均衡的市場轉化為一個更高效、透明的市場。這一轉變使新興的國家和新的拍賣公司具有一些優勢。最後,一系列新興藝術品市場的出現,使國際藝術品市場更趨多元化,全球市場必將形成多個交易中心。中國、俄羅斯、中東、印度在國際藝術品市場上的地位不斷加強,而中國具有長久發展的持續力。

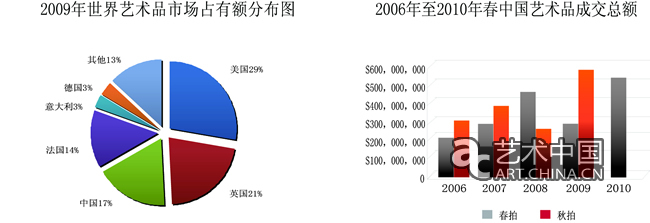

的確,中國藝術品市場的崛起促使了世界藝術品市場格局的變動。2009年,全球藝術品市場交易總額313億歐元,比2008年下降26%,其中,美國和英國分別佔全球交易總額的30%和29%。中國藝術品市場交易總額達42億歐元,佔全球份額的17.4%,與世界藝術品市場整體衰退相反,中國在國際藝術品市場上的份額還不斷增大,保持其第三的位置。

對此,艾爾曼表示,“中國藝術品市場的出現無疑為全球藝術發展創造了新的需求和新的增長點”。因為有了中國的參與,全球藝術市場總額在2004年至2008年並沒有下降,也因為有了中國和其他新興市場的興起,世界藝術品市場整體上升了135%。“雖然中國的需求不會超過歐洲和美國,但是中國的崛起證明這是一個新興的市場,具有新的增長可能性。”

而就中國藝術家作品在國際上的成交排名來看,在金融危機波及的這段時期裏,中國藝術品市場也發生了根本性轉變,古代大師作品一路飆升,在“世界古代大師作品成交排行榜”上佔據半壁江山。2009年之前,中國藝術家躋身國際藝術家交易前50名的寥寥無幾。然而,在經過2009年的調整之後,張大千、徐悲鴻、傅抱石、林風眠、常玉、李可染、吳昌碩、趙無極、吳冠中等藝術家進入全球藝術家成交前50的排名中,且總數量佔據排行榜的近1/4,齊白石更是以7000多萬美元的成交額名列畢加索和安迪沃霍爾之後,位居第三。在Artprice2010年10月底公佈的當代藝術家成交排行榜中,中國藝術家陳逸飛、曾梵志、周春芽、岳敏君、張曉剛、劉野、蔡國強、王廣義、石衝、方力鈞、羅中立、楊飛雲、劉小東等均在排行榜前50名,佔據整個榜單的近1/3。難怪麥克安德魯評價,“全球藝術品市場爭奪中,中國是最大的贏家”。

誰引發了格局之變?

談及中國藝術品市場佔有份額上升的原因,《收藏投資導刊》記者採訪時,常常聽到被採訪者説“國家的強盛和經濟增長是這一切的根本和重要的原因”。中國經濟快速增長,國民收入提高和富裕人群不斷增加成為拉動藝術品市場發展的動力。據《全球財富報告》顯示,資産上億元的中國富豪近50萬人,佔全球富豪人數的5%左右。藝術品市場發展與經濟力量和財富分佈成正比,財富的增長拉動了文化消費。

而就2009年以來的市場來看,以下幾個因素推動了國內藝術品市場進一步發展:首先,富人階層、企業家和金融機構開始介入藝術市場,中國買家的構成趨於多樣化,新老買家相互競爭,促進市場發展;其次,金融操作手段、投資手法進入藝術品市場,藝術市場的交易方式發生改變;最後從股市、樓市撤出來的資金轉向藝術品投資,大量“熱錢”進入,新進買家希望借助藝術品投資保值。

實際上,拉動中國藝術市場份額上升的根本原因在於大陸地區強勁的購買力。金融危機之後,來自金融、房地産、奢侈品行業的買家不斷增加,尋求新的投資點的流動性資金進入藝術品市場,投資傾向顯得更為重要,很多人看重藝術品的保值功能,購買藝術品成為他們合理配置資産的方式之一。

除了新富階層參與到藝術品投資和收藏外,上世紀八九十年代留學潮的大批歸國人員也成為中國藝術品收藏的後繼力量。此外,隨著與外界交流越來越頻繁,來中國旅遊、做生意的外國人也會購買一些中國藝術品,雖然整體份額不大,但有所增長。

內地買家的購買力讓各大拍賣公司印象深刻。據香港蘇富比行政總裁程壽康介紹,作為蘇富比全球第三大拍賣中心,香港蘇富比之前在全球生意額的百分比並不高,2004年到2008年維持在4%-6%左右,但在2010年秋拍後的總額已經遠遠超過10%。“正是內地強勁的購買力促使了香港蘇富比生意額的提高”,程壽康如此評價。據他介紹,2005年,內地買家的比重只佔6%左右,而從2010年香港蘇富比秋拍買家的份額來看,中國買家佔79%,其中,內地買家份額為38%。

佳士得亞洲區主席葉正元也表示了相同看法。2009年佳士得全球銷售總額為33.3億美元,香港拍賣佔佳士得全球拍賣總額12%。2009年,佳士得全球銷售總額中,大陸買家的購買金額比2008年增長了94%;買家消費總額佔2009年銷售總額的35%,比2008年同期增長了20%。他形容,“中國藏家踴躍參與香港佳士得的各類拍場,對於具有重要來源、傳承有緒的珍罕精品趨之若鶩、激烈競投”。

據保利拍賣公司董事趙旭介紹,購買他們拍品的90%以上都是中國藏家,“國內經濟穩步增長,出現了很多新藏家,一些高端人士在有充分余錢時需要收藏,國內很多藏家剛剛起步,發展空間不可限量”。

在倫敦和紐約的拍賣市場上,中國買家也顯示出極大的熱情。倫敦邦翰斯“中國瓷器與藝術品”專場數據統計顯示,中國藏家佔到45.46%的份額,佔據了半壁江山;而在他們舉行的白玉專場上,90%的拍品被中國藏家購買。據報道,11月12日,以5.5億人民幣在倫敦拍得“吉慶有餘”轉心瓶的是來自中國內地的藏家。內地藏家在海外購買力的提高使中國藝術品拍賣成為世界亮點。

倫敦Hiscox保險公司藝術部專家羅伯特·瑞德(Robert Rea)也表示:“中國快速發展的經濟意味著富有的新藏家會出現。現在的力量已明顯發生改變,大家都向東方看。在那裏,20年之後肯定會出現名聲顯赫的大藏家。”

|