|

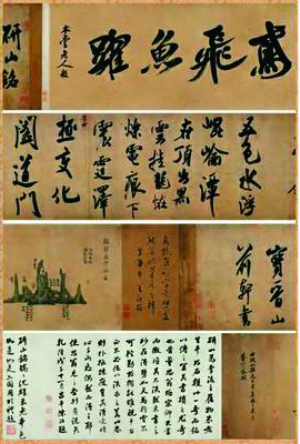

宋代米芾的《研山銘》,2002年拍出2990萬元天價,成為拍賣場上海外回流文物高價成交的範例

牛年伊始,在東京就傳來北京匡時與日本最大的親和拍賣株式會社攜手合作的消息,近兩年亞洲各大拍賣行從爭奪當代藝術拍賣的市場份額燃起的“亞洲整合”的戰火,已然延燒到中國文物藝術品回流的領域。北京匡時國際拍賣公司總經理董國強表示,他們與日本親和拍賣行的合作,是匡時大力開拓海外市場的新舉措,希望借助中外拍賣行的合作,與國際拍賣巨頭佳士得、蘇富比爭奪日本市場。

日前,北京匡時國際拍賣公司與日本最大的拍賣行親和拍賣株式會社簽訂了合作協議,將在中國傳統的文物藝術品領域展開闔作,這就使近年來亞洲拍賣行圍繞著“亞洲當代藝術”板塊點燃的市場整合的烽煙,延燒到中國文物藝術品“海外回流”的新戰場。

新文物法促進海外回流

作為文物藝術品範疇的古玩字畫,“海外回流”是從1992年中國藝術品恢復拍賣後與生俱來的現象。這是由中國藝術市場的基本面所決定的。具體而言,有其歷史的原因、政策的原因以及市場的原因。

就歷史的原因而言,從第一次鴉片戰爭到二次大戰,中國面臨民族存亡的歷史關頭,戰亂頻仍、國運衰弱、民生凋敝,導致大批文物藝術品流失海外。據聯合國教科文組織統計,在47個國家的200多家博物館中,有中國文物167萬件,按照民間收藏是館藏量的10倍的慣例估算,流失海外的中國文物估計超過1000萬件。

而中國文物的回流,大致有四種形式:依法索回、國家購買、民間購買和捐贈。其中,依法索回與國家購買,都是少數的特例,大量的還是靠民間的購買與捐贈。而2002年10月修訂的《中華人民共和國文物保護法》,允許民間通過購買、拍賣等多種方式取得文物並依法流通,則在一定程度上促進了國寶回歸的進程。此後出現的文物藝術品海外回流的高峰,説明瞭其中的政策因素。

海外回流提升內地藝術市場

當然,更重要的還是市場的因素。隨著中國國力的增強而走向繁榮的中國藝術品市場,不斷上漲的成交價格吸引了大量流落海外的中國文物藝術品,也提升了國內藝術市場的水準。其實,這並非中國孤立的現象,早在20世紀六、七十年代,日本和南韓在經濟騰飛之後都曾從海外大量回購其本國文物。而在中國,尤其是2002年文物法修訂後,來源於中國港澳臺與東南亞、日本、歐美等地的海外回流文物成為藝術品市場不可或缺的重要組成部分,其中,中國港澳臺與東南亞、日本的回流文物在數量上佔有絕對優勢。

據相關報道,中國藝術品拍賣恢復後的15年,海外回流的藝術品逾8萬件,還不斷刷新單件拍品的成交紀錄。如1995年,北京瀚海推出北宋張先《十咏圖》手卷,被故宮博物院以1980萬元購得;2002年,流落海外300年之久的宋代米芾大字作品《研山銘》在中貿聖佳上拍,創2990萬元的天價,最終由故宮博物院收藏;2003年,嘉德拍賣號稱“中國現存最早書法”之一的距今1500年的書法手卷--晉索靖書《出師頌》,被故宮博物院以2200萬元收購。據估計,在全國各大拍賣行推出的拍品中,海外回流的文物藝術品差不多佔據了半壁江山。

日本因其與中國特殊的地理與歷史的關係,積澱了大量的中國文物藝術品,又因其自明治維新後實行脫亞入歐的政策,這些中國文物藝術品日趨邊緣化,因此,北京匡時國際拍賣公司總經理董國強認為,其大批回流中國將成為長期的趨勢。他們相信,和日本最大的拍賣公司--親和拍賣株式會社合作,有助於他們開拓日本市場,加速中國文物藝術品的“海外回流”。 |