|

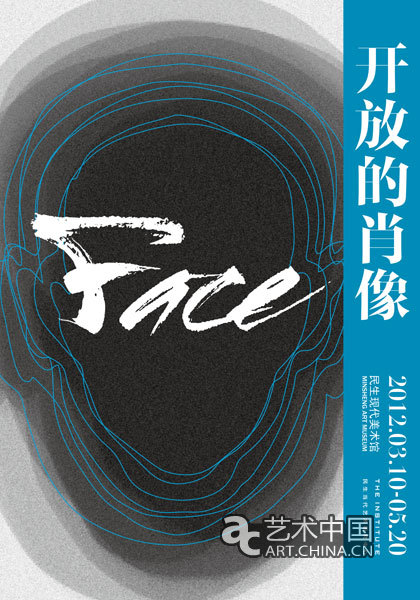

作為民生現代美術館2012年農曆新年開篇之展,《開放的肖像》將於2012年3月10日至5月20日呈現。本次展覽將展出共計70余位藝術家的作品,是美術館特別推出的架上繪畫系列的第一部分,主要探討對肖像繪畫的再認識。

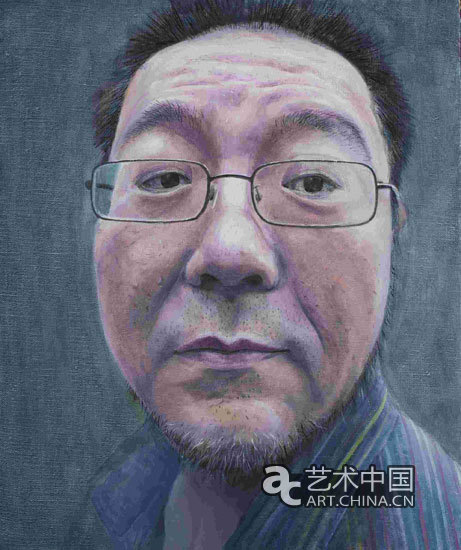

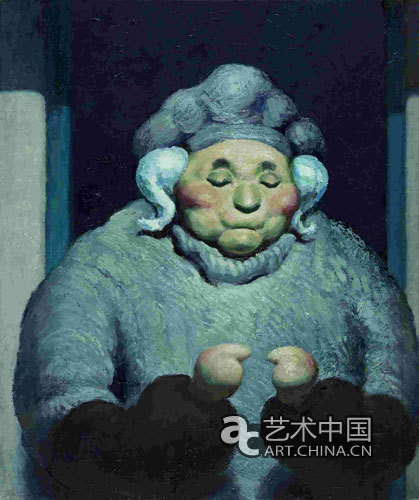

中國的肖像畫直至80年代,都是以寫實的傳統佔據著主導地位,其代表是80年代初期羅中立的《父親》。90年代以後,這種鏡子般的寫實逐漸改變。張曉剛沉默的中年男女、劉小東無聊的年輕人、方力鈞空虛的光頭呈現的都是一種變形的肖像,兼具誇張和收斂,爆發和壓抑,熱情和冷漠的肖像。在將畫面引向人的內向性這一點上,這些肖像畫與羅中立的《父親》相比並無差異。他們之間的不同,只是人的內在性的不同,是人性內容的不同。在他們之後,肖像畫很快進入另一個狀態:在新的世紀,肖像畫幾乎看不到肖像了。拋棄了逼真性,畫布上所有的人物肖像都針對著一個真實肖像而發生扭曲和變形:各種器官的扭曲,面孔的扭曲,身體的扭曲。在這之後,繪畫不再只是記錄和再現,而是有了其他的目標。這正是今日肖像畫的背景。

縱觀當代中國肖像畫,我們勾畫出一個最簡單譜係:逼真的肖像畫,但是沒有內在性(50年代到70年代);逼真的肖像畫,同時具有內在性(80年代);不逼真的肖像畫,同時也充滿著內在性(90年代);不逼真的肖像畫,也沒有內在性——這是今天的局面。以往的肖像畫主要行使了記錄的功能,而19世紀出現的機器的複製技術及攝影機的出現使肖像畫開始退隱。但肖像畫有自身的特殊性,正如本雅明説的,繪畫有獨一無二的光暈,在賦予對象以光暈的同時自身也獲得了光暈,這是它同機器單純複製對象的一個重要區別。

《開放的肖像》,主要意圖不在於為肖像畫在藝術的殿堂裏找一個供奉的位置,而是將曾經作為重要資源的肖像畫開放更多的可能性,如何利用歷史資源,分衍肖像畫,而不是消解肖像畫。如此,畫肖像並非畫一個人,而是去探討如何去畫一個人;不是去表現這個人的所有存在性,而是去探討這個人表像的所有可能性;如何去畫一個人,較之畫出怎樣一個人更為重要。這是當代肖像畫的一個重要轉折。今日的肖像畫意在解碼肖像,從而成為一個繪畫的試驗場,展覽則成為肖像畫最好的試驗場。

作為先鋒藝術最早的實驗載體之一,繪畫在中國當代藝術歷程中扮演了非常關鍵的角色,當前許多以影像、裝置等為創作載體的藝術家,最早也是運用繪畫語言表達觀念。因此,在本次展覽中,策展人特別邀請了影像、裝置藝術家重拾畫筆,創作許多罕見的架上作品。我們希望通過本次展覽,發掘當代藝術家眼中的肖像畫,也希望觀眾能夠借此領略繪畫的永恒魅力。

參展藝術家(按姓氏字母):

陳丹青、陳文波、陳可、崔潔、遲明、段建宇、方力鈞、馮夢波、俸正傑、郭偉、何多苓、何森、黃奎、羅中立、李路明、李大方、李松松、梁遠葦、淩健、劉小東、劉野、劉煒、盧昊、賈藹力、毛旭輝、毛焰、馬秋莎、邱志傑、祁志龍、秦琦、仇曉飛、潘汶汛、舒群、施勇、孫原&彭禹、宋永紅、宋琨、孫遜、汪建偉、王廣義、王功新、王魯炎、王興偉、王音、王友身、王勁松、王邁、王光樂、翁雲鵬、夏小萬、謝南星、謝其、熊宇、顏磊、尹齊、尹朝陽、楊福東、楊少斌、楊茂源、楊勇、葉永青、喻紅、余友涵、岳敏君、張曉剛、張洹、張培力、張恩利、張慧、張路江、周春芽、朱加、趙能智、曾梵志、曾浩、鄭國谷、鄭江、政純辦小組

部分作品:

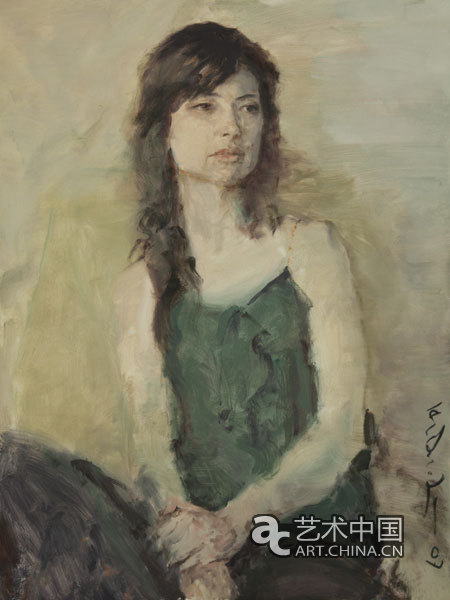

何多苓

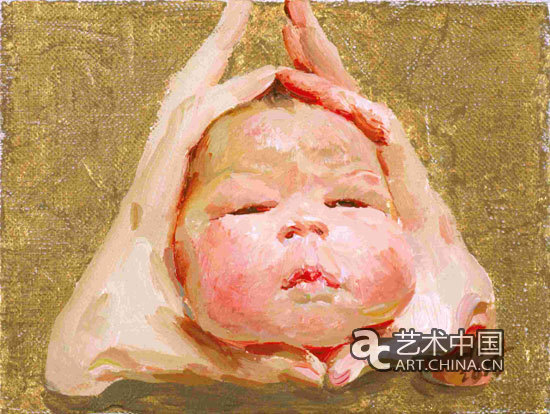

喻紅

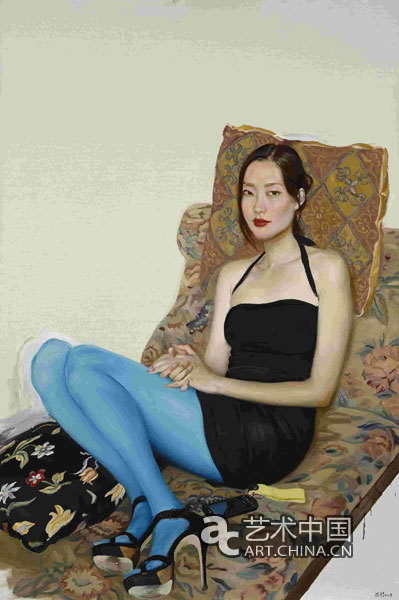

劉小東

羅中立

陳丹青

方力鈞

王興偉

崔潔

|