|

2011年12月24日至2012年1月17日,“劉菊清教授工筆花鳥畫賞評”活動在北京百雅軒藝術沙龍成功舉辦。此次展出的60余幅作品展示了這位83歲的老藝術家半個多世紀來的創作成就和在工筆花鳥畫的傳承上做出的傑出貢獻。

劉菊清教授生於1929年,江蘇常州武進人,從小受家鄉名畫家惲南田畫派畫風滋養,初中開始學山水畫,後又師法惲派沒骨花卉。在新中國成立的前一年考上杭州國立藝專(後更名浙江美院,今“中國美術學院”)。1953年畢業後分配到華東藝專(今“南京藝術學院”)主要從事人物畫的教學與創作。當時她的人物畫創作已經取得相當大的成就。但由於種種原因,曾在兩宋時期有過輝煌成就的工筆花鳥畫,在建國初期已經歷數百年的衰落,面臨斷代失傳的危機。由於教學的需要,學校決定讓從事人物畫的劉教授改教工筆花鳥畫,劉教授服從了組織安排,出於強烈的使命感和對藝術的熱愛,義不容辭地把工筆花鳥畫的傳承與發展作為自己一生為之奮鬥的事業,放棄了已有的人物畫的教學經驗和創作成就,憑藉驚人的勇氣和勤奮,從頭鑽研工筆花鳥。所謂皇天不負有心人,她在人物畫方面的犧牲卻換來了如今工筆花鳥畫創作的開拓和豐收,換來了她教學上的桃李滿天下。

她先是師從於20年代最具代表性的花鳥畫大師陳之佛先生。陳先生逝世後,謝海燕先生又推薦劉菊清從學于畫壇名家謝稚柳、陳佩秋伉儷。幾位名師高超的藝術造詣,博大精深的學養識見,大大拓展了劉菊清老師的視野,提高了她對中國畫藝術的理解,並啟迪她對工筆花鳥畫形式美的探索,以及對作為工筆花鳥畫深層內涵的中華民族文化進行深入研究。她一方面體驗觀察,潛心創作;一方面滿腔熱忱地把自己體會和經驗傳教給學生。幾十年過去了,劉菊清教授不僅自己在工筆花鳥畫創作方面留下了豐富的作品,形成了獨特的“真情、細膩、靈氣、脫俗”藝術創作風格;而且以慈母般的情懷,嘔心瀝血的傳授,摸索出一套既快捷又生動地教學方法,培育了一批又一批的優秀人才。他們之中如江蘇省美協副主席高雲、北京美協副主席、國家博物館副館長陳履生、國家一級美術師江宏偉、賀成、徐樂樂、喻慧等已成為中國工筆花鳥畫屆的中流砥柱,他們也正在把自己的心得傳承給中國畫壇更新的一代。劉教授在藝術上取得的成就和對學生的無私奉獻令其具有大師的風範和獨特的人格魅力,“為學者師,為師者范”是學生對劉教授的一致評價。

經過半個多世紀的不懈耕耘和默默堅守,劉菊清教授工筆花鳥畫的創作和教學自成家法,形成了其獨特的風格。此次賞評會由國家博物館副館長陳履生主持,多位知名專家學者暢所欲言,對劉菊清教授的藝術創作特點進行了如下總結:

第一,強調工筆畫中的“寫意”。

劉菊清的畫之所以具有感人的魅力,在於她一向強調工筆畫中的“寫意”。大自然是工筆花鳥畫創作的基礎,意境構思是創作的靈魂,意境,是有意、有情之境。強調“意境”的表現,也就是強調寫意、抒情、言志、有我。工筆花鳥畫用以描繪客觀和表現主觀的藝術形式是寫實的、工整的、嚴謹的、細緻的,其內涵則是寫意的,“寫意”還包括表現大自然的生機、意味等,主要是抒情、達意、表現畫家的審美理想等。形象的寫實、工整的形式與寫意的內涵應當是水乳交融、有機統一的。

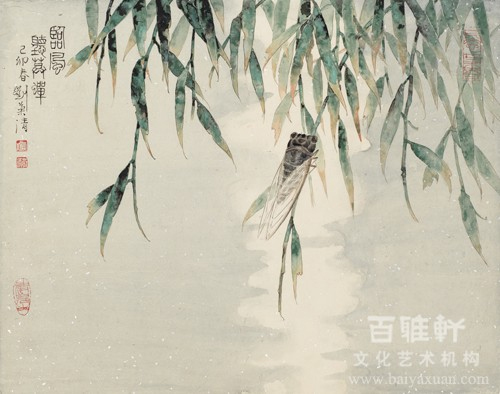

《美術觀察》主編李一認為:“在工筆當中表現出寫意畫的特點,工筆和寫意相互影響、相互滲透,這種關係在劉教授的作品裏面充分的反映出來。比如《臨風聽暮蟬》這幅作品,畫中的柳樹雖然用的是雙勾的畫法,但是裏面的暈染、墨法也在工筆裏面揉進了寫意的手法。我們看到這幅工筆畫寫意的味道非常充分,這一點是一般畫家難以達到的。因為一般工筆畫容易畫的死板,而劉教授的畫工而不匠,工而寫意,這不失為劉教授作品的一大特點。”

《臨風聽暮蟬》34 44,1999

中國藝術報副社長朱虹子説到:“劉教授的花鳥畫中貫穿生命和愛意,打通了寫生與寫意的界限,又不失古典藝術的典雅、端莊,這是非常值得稱道的。”

中國美術研究院教授王鏞提到劉菊清的工筆畫在細膩中體現出“寫意”的精神。畫的是花鳥,寫的是人的生命力、是詩的意境,而這種創作思想對我們當代工筆花鳥畫很有啟示:實際上工筆畫也能夠拓寬思路,也能寫出很深的意境。比如《鳥倦飛而知還》這幅作品的空間感就處理得特別好。畫面中的遠山的處理在空間上是飄渺空靈的,鳥又非常清晰,立刻把意境表達出來了。而其題目取自陶淵明《歸去來兮辭》,畫群鳥返林,寄託盼望祖國早日統一的愛國之情,意境高遠。所以,劉教授的花鳥創作不光在創作本身實現的意境上可以給我們做一個示範,在中國畫的寫意精神上也能夠給我們提供啟發。

《鳥倦飛而知還》98×75,1989

第二,題材、構思、和技法的創新與突破。

繪畫的發展,是在不斷的創新中發展,表現在題材新、構思新,表現手法也會隨之變化,因為新的畫法和新的表現技巧,都不會憑空産生,只有對大自然中某些情和狀動情,想表現它而發現原有的表現方法不足時,才會為之探索新畫法創造新的表現技術和技巧,這是劉菊清教授在自己的藝術創作的實踐中深刻的體會。

中央美術學院美術史教授羅世平這樣評價劉菊清教授的作品:畫給人的總體印象很“新”,這個新並不是脫離傳統。劉教授在早年的作品中清晰地表現出她對新生活的嚮往,以及如何表現新生活的探索。她用新題材,走出古人“梅蘭竹菊”四君子的題材局限,這是非常有價值的探索。新生活召喚新的時代精神,從傳統到現代的轉型對新中國的畫家來説是巨大課題,我們在劉教授的作品中就能看到這樣的繪畫題材如何去表現,這樣新的學術命題如何去解決,如何把畫法、詩意和時代的精神結合起來,這是一個非常了不起的成就。比如説《夜深沉》中螢火蟲的題材非常有創意,嘗試如何把夏夜裏螢火蟲的星星點點的微光表現出來,其畫法在歷代花鳥畫中是一個突破。像《搏浪》這樣的大畫,在構思上怎麼表現是有相當難度的,其效果讓一種拼搏向上的時代感撲面而來。

《夜深沉》130 65,1988

|