|

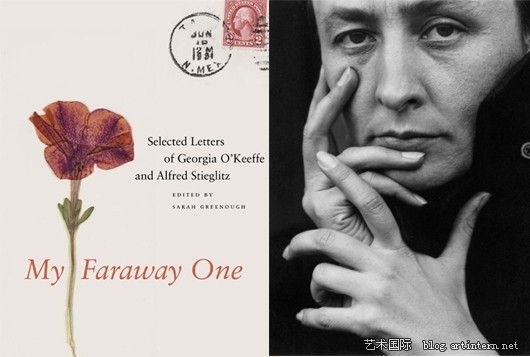

“ 遠方的愛人”

年齡相差24歲,相識31年,住在一起的時間不到4年。20世紀美國最著名的女畫家歐姬芙和現代攝影的先驅之一斯蒂格利(Alfred Stieglitz1864-1946)的結合,可謂是藝壇神話。斯蒂格利茨為歐姬芙拍攝的全裸攝影集,曾經引起世人的議論紛紛。而其5000多封書信以其同樣的赤裸引人關注。

《我遠方的人:喬治亞.歐姬芙和阿爾弗萊德.施蒂格利茨書信選:第一卷,1915-1933》一書,首先令人驚訝的是其龐大的規模。大開本,字跡密集,超過800頁。這自然引出一個問題,歐姬芙是否是經得起推敲的天才,值得如此隆重的、虔誠的對待。

很多人都曾在美術館、畫冊裏欣賞過她的畫。無論主題是沙漠、花卉或牛骨,歐姬芙的畫往往只用少數幾種顏色,表現形式簡單,讓人留下深刻印象。

早在歐姬芙活著的時候就有了一批狂熱的粉絲,他們千里迢迢來到窮鄉僻壤新墨西哥州的阿比丘,目的就是為了見歐姬芙一面。然而她希望的是別人離得遠遠的,不要來打擾。傳言,有人來敲門,原來是一群熱情的學生。“歐姬芙小姐,我們遠道專程來看你。”她立在他們面前,冷冷地説:“好吧,這是我的正面,”然後又轉過身去,“這是我的背面。”最後,當著眾人的面説:“拜拜!”把門關上。

除了對藝術界的影響,歐姬芙對時尚界的影響也非常大,很多品牌都相繼推出了致敬産品:匡威的鞋面曾經印上過具有水彩畫質感的大色塊花朵圖案。雅詩蘭黛名為歡沁的香水靈感源於歐姬芙的《白花》和《奇跡之花》。古奇的掌門人也曾從歐姬芙那裏汲取抽象的色彩靈感,扎染式的印花正如她筆下大片的花瓣一樣。

從某種角度看,歐姬芙是原創性的畫家,但是她早期作品中鮮花和天空的純凈繁茂,最終固化,程式化。她聲稱她的靈感來自大自然,但是她的繪畫——極端簡潔的形式和接近抽象的風格——也許得益於與特寫攝影師保羅.史川德的交往,史川德是施蒂格利茨圈子中的一員,也是歐姬芙的親密朋友。

當我們想到歐姬芙,最可能想到的是晚年一身黑衣的她,那時候她在新墨西哥州有個農場,經常開著福特A型轎車在紅色的山間漫遊,汽車后座上安放她的畫架和畫布。歐姬芙在世間活了98歲,即使頭髮花白,她為攝影擺出姿勢也絕不害羞。仿佛是實踐她的藝術中表達的泛神論精神,歐姬芙本人堪稱一個美國的,自然的,開敞的,未經美化的真實典範。

由自然所滋養,不過歐姬芙也受益於阿爾弗雷德.施蒂格利茨的教導,施蒂格利茨是著名的攝影先驅和藝術品商人,他在第五大道上的畫廊如今已經成為紐約的聖地,這裡也是現代主義在美國紮根的地方。歐姬芙1924年嫁給了他,在此之前他已經為她的作品開了展覽,經常以她為模特並把她奉為繆斯。他給她拍了幾百張照片,深深迷戀她的私密處,她舒展的手指,雪白的脖頸和帥氣的邪惡女巫般的臉龐。

在《我遠方的人》中,華盛頓國家美術館的資深策展人薩拉.格裏諾把650封信編成一卷,撇開她的藝術作品不談,這本書基本上就是一個用最浪漫的手法搭建的愛情故事,這並不是説歐姬芙和斯蒂格利茨完全情投意合,但是隔著幾百英里的安全距離,這對夫妻體驗到了最真摯的交流。5000多封信件能夠保存下來不得不説是個奇跡。這些信大多封存在耶魯的拜內克圖書館,歐姬芙要求在她死後20年才可以公開(她死於1986年)。

歐姬芙和斯蒂格利茨的故事開始於1915年8月,當時歐姬芙27歲,是弗吉尼亞州夏洛茨維爾市的美術老師。而施蒂格利茨51歲,瘦高個,大鬍子,已經是功成名就的文化人物,經常身穿黑色的斗篷在格林威治村裏遊蕩。他們在這一年相遇。當時她去他的畫廊看約翰.馬丁的展覽,隨身帶著一本他出版的雜誌《攝影作品》,“我不能開始就告訴你,”關於雜誌,她後來寫道,“我有多喜歡它——我總是把它放在房間裏我能看到的地方。”

她在寫給“斯蒂格裏茨先生”——一開始她這麼稱呼他——的信是女孩氣的,表現得非常謙遜。到了1916年,她在德克薩斯州阿馬利諾南部的遙遠大峽谷找到份教師的工作,在此地的信中,她給他講述當地的天空、月光、平原和凜冽的風。時不時的,她還附上素描和水彩畫,總是敏感地聲稱“畫得很糟,也許他們會寄丟了,如果真的丟了我會很高興”。

歐姬芙很少使用標點,而且拒絕分段。你可以為她辯護説,她是一個畫家不是作家。但是這完全説不通,世上並不缺少藝術家寫的優美而雄辯的信件,最有名的是梵谷寫給他弟弟提奧的信。

當時,斯蒂格利茨與一位啤酒商的繼承人結婚,婚後他感覺生活暗淡,毫無生機。歐姬芙充滿深情的信讓他復活了。他在她身上看到了什麼?一位天才的藝術家,一位抽象畫的大膽探索者,不過也有幻想的天真,這在他內心引起一股興奮的父親般的感覺。在他眼中,她是“一個偉大的女孩”,他對歐姬芙的愛稱包括“我最鍾愛的偉大的孩子”。

斯蒂格利茨1864年出生於新澤西州的霍博肯,是一個德國猶太移民的兒子,斯蒂格利茨無疑是美國藝術的功臣,為了讓美國藝術現代化,他為本土的天才畫家像歐姬芙、亞瑟.德福和馬斯登.哈特利等人舉辦展覽,此時的歐洲人還把美國看做一個滿是牛群和歡快的土包子的國度。

作為最憂鬱的羅密歐,斯蒂格利茨在信中抱怨自己的鼻竇炎和失眠症,他的頭疼和緊張的神經。從信中,我們得知:他的咳嗽如此頑固,“會讓我的頭爆掉”,他的頭皮總是癢。他的眼睛像在“燃燒”,他的腳像走在“火上”,因為被沮喪擊倒,他渴望每天晚上的“蒸氣浴”,以面對失眠的挑戰。

這種奇異的書信調情持續了兩年,她在信中狂想平原和天空,而他聲稱自己“賣的都是垃圾,一堆舊貨,沒有活力”。到了1918年,他最終安排她離開德克薩斯搬到紐約,當歐姬芙到達紐約中央車站的時候,高燒不退,喘息不止。

兩人的關係在紐約喬治湖,斯蒂格利茨的夏季別墅裏得以升級。那是一個雨夜,後來每到這一天的紀念日,他都前往此地。“8月9日,自從你把你的貞操給我已經1年了,”他在1929年夏季寫道,“雷雨交加……我依然看到你的臉龐,甚至完全能感覺到它,——我看到你全身赤裸,蓋著毯子躺在地板上——像只受傷的鳥,非常可愛。”

與斯蒂格利茨坦白自己的傷口不同,歐姬芙並沒放下鎧甲。在信中,她既不分析也不反省自己,這雖然令人失望,但她也提醒了我們,一個拒絕透露,守口如瓶的女人也自有其魅力。

並非只有斯蒂格利茨一個人把歐姬芙的藝術看做生殖器。自20年代開始,她畫的那些花朵,那些有著幽暗的中心和肉體褶皺一般的花瓣的花朵,很容易讓人聯想到女性的生殖器。每次採訪者問是否作品中有性的暗示,歐姬芙總是否認。她説,別人怎麼想是別人的事,我畫我的畫,我畫我的花,那些想法只是反映了看畫者的思想。無可置疑,她有否認一切的權利。

今天我們仍然能看到《藍線》這幅歐姬芙的名畫。斯蒂格利茨對畫非常迷戀,曾經要求歐姬芙答應他,讓這幅畫和他一起火葬。不過後來,她沒有滿足他的要求,《藍線》今天收藏在大都會博物館。斯蒂格利茨死於1946年,當時他們還保持著婚姻關係,但是這本書信選到1933年就結束了,真是吊人胃口。他們之間還發生了什麼?800頁的書好像揭露的遠比隱藏的多,這就是歐姬芙傳説的神秘之處。

|