|

《流浪者之歌》

《流浪者之歌》

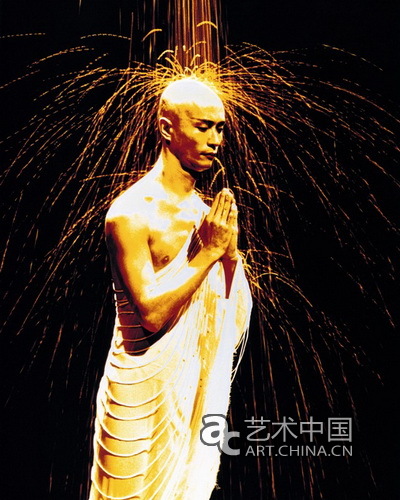

《流浪者之歌》無論對於享譽世界的台灣雲門舞集,還是備受關注的編舞家林懷民而言,都是一部十分“特殊”的作品。它開啟了雲門的“東方精神時期”,它讓雲門舞者開始了每日必修的靜坐,它更是林懷民最為珍視的作品。

然而,首演至今17年來,《流浪者之歌》卻還從未踏上過中國大陸的土地。4月1至2日林懷民的夙願終於將要實現,在走遍18個國家52個城市演出超過160場之後,這部作品終於將“流浪”到北京,登上國家大劇院的舞臺,並以此為起點開啟之後為期一個月的全國六大城市巡迴演出。

印度的旅程 開啟雲門“靜”的時代

“流浪”是個浪漫的名詞,可是對於林懷民而言,卻是創作的養分與自我的對話。上世紀90年代是雲門開始放下國家民族的包袱,真正從“人”而不是“中國人”的視角來思考的時期。林懷民在雲門“暫停營業”期間,到印度進行孤身一人的“流浪之旅”。在佛祖得道的菩提樹下,他領悟到“神普度眾生,是因為成為眾生”;在尼連禪河畔,他第一次感知到佛原是個凡人,也有過凡人的徬徨與掙扎。

於是回到台北後,在腦海裏構思沉澱了四年的《流浪者之歌》如流水般被創作出來。林懷民想要傳達出一個訊息——流浪者並非是孤獨者,人生只要盡力演出,終會有圓滿的結局。《流浪者之歌》對於雲門而言,是一部標誌性的作品,正是這部舞作,讓雲門出現了新的姿態,靜坐成了每天必修的功課,發展到後來的太極導引,成為雲門身體技法中最重要的組成部分之一。

台灣的稻米 製造“黃金之舞”

《流浪者之歌》中,三噸半的黃金稻米無疑是最動人的風景,創造出被譽為“黃金之舞”的詩意畫面。在台南長大的林懷民,對家鄉印象最深刻的便是成片的稻田,兒時他最愛玩弄這些稻米,卻常常被父親責罵,因為“稻米是神聖的”。林懷民笑言:“也許正是因為童年受到的挫折,所以我決定把好幾噸的稻米搬上舞臺。”在舞臺上,米是聖河、是山、是求道者的苦行鞭笞,是清泉細流,是舞評所説的“生命之源”。它時而被平鋪在地,時而被擺成千溝萬壑,時而被高高揚起,時而從天空轟然而下,創造出變化萬千的舞臺效果。

然而創造這樣的畫面卻委實不易,要選擇圓實的稻米品種,不然會弄傷舞者;要洗,不然會使舞者渾身起疹發癢;要染,不然無法實現詩意的金色光澤;要烘曬,不然沒辦法乾燥;要熏蒸,不然受了潮要發芽。這樣三噸半的稻米,需要四名工作人員,一天八小時,處理兩周才能完成。而運輸也是一大難題,於是雲門在世界各地設立了多個倉庫,專門用於存放這些特殊的稻米,以方便《流浪者之歌》頻繁的世界巡演。據悉此次在國家大劇院的演出,稻米是自台灣的大本營運出的。

對於舞者,與稻米起舞也是不小的挑戰。許多舞者全身過敏,嚴重者連衣服都無法上身。更有人眼睛不適去醫院,讓醫生從眼睛裏挑出谷米來。舞者們都戲稱,這稻米真是“帶刺的情人”。

中亞的民歌 一段千里追尋的歷程

《流浪者之歌》的稻米大費周章,配樂同樣如此。編舞的過程幾乎是行雲流水一般順暢,然而消息早已公佈、演出日益臨近,配樂卻遲遲未能找到。直到有一天,一位朋友送給他一卷連標簽都沒有的喬治亞民歌卡帶,要他“聽著玩”。 滄桑而溫暖的歌聲讓林懷民如獲至寶,“我一聽就説,就是它!”林懷民回憶當時的情景,“這音樂能夠給你一種強大的力量,讓你仿佛置身滾滾江河,就像在印度的恒河邊,我被他深深吸引。”當喬治亞民歌的音樂配上林懷民事先編好的舞蹈時,竟然是天衣無縫,每一段都自然貼切,不得不説這也是一種緣分。

可是這盤老舊的卡帶卻音質粗糙,無論錄音室怎樣處理,還是根本沒法用作演出,於是雲門展開從莫斯科到紐約跨越千里的地毯式搜尋。一天林懷民在離開紐約的前一天,致電到一家俄文書店詢問,接電話的是一位老太太:“我幫你去找找看。”20分鐘的等待後,林懷民聽到聽筒裏仿佛來自天堂的聲音:“有的,只剩最後一張。”

隨著《流浪者之歌》的成名,喬治亞民歌這種源自中亞高加索地區的音樂也隨之“火”了起來,每到一個地方總會有觀眾詢問何處可購。不僅如此,還有多個藝術節在雲門演出《流浪者之歌》後,特別邀請在配樂中演唱的洛斯塔維合唱團參演到他們的藝術節演出中。

印度的旅程、台灣的稻米、中亞的民歌,共同造就了這部林懷民最為珍愛的作品。他説:“有時候我會想,如果只能留下一個作品,我希望就是《流浪者之歌》!”

|