|

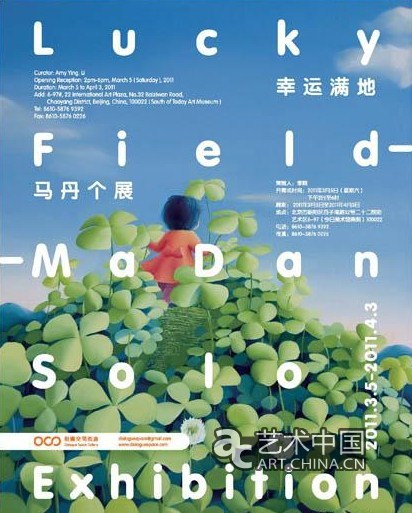

2011年3月5日,北京對畫空間畫廊將舉辦馬丹人生中首次個展——“幸運滿地”。本次展覽將展出馬丹十余幅油畫作品。作品中那種甜美的“孤獨感”把觀者帶進一個似夢非夢的大自然,試圖喚醒每個人心中對“綠”的本能需要——“把夢中的恐懼與大自然中的孤獨同化,夢就不再恐懼,大自然也就不再孤獨”。

“讓我們回歸自然”

2010年8月,在北京“對畫空間”舉辦的“過橋米線”展覽上,人們開始認識馬丹。從“烏托邦”雲南到“大城市”北京,再是後來西半球的邁阿密,馬丹的作品從一開始就展現出最自然的親和力,並幾乎帶給每個觀者以莫名的輕快和喜悅。

馬丹出生在距離雲南省昆明市三百五十公里遠的一個小鎮上。小時候,由於父母平日忙於生意,馬丹沒有得到足夠的照顧和關懷,於是,和一群小夥伴在林叢山間自由玩耍的時光成為了她最幸福的童年回憶:“每逢週末,和哥哥一起,徒步十幾裏路前往外婆家幫忙幹農活,從小鎮到農村,沿途的一山一水一草一木一花一鳥,都是最美好的。同時,外婆家還給了我安全感。”

嚮往自由和自然的衝動促使馬丹用最純真無瑕的眼睛去觀察世界,並感受生活的真諦。《暖丘》系列的作品中所描繪的場景可能在雲南的山村隨處可見,但又沒有哪個具體景象和馬丹所描繪的完全一樣。藝術家巧妙地將每一個典型的自然符號設置在同一張畫面上,並最大限度還原了觀者置身大自然的感受。“讓我們回歸自然”,法國哲學家讓-雅克·盧梭 (Jean-Jacques Rousseau,1712-1778)認為“最真實的藝術就是遠離權力的自然”。這裡的“自然”是指自然而然的狀態,不同的人可能有不同的方式,是一種無憂無慮、行隨心動的積極狀態。對於馬丹,“回歸自然”本身就是獲得這種狀態的方式,也正是這種方式讓其作品具有了最直接的感染力。馬丹作品中的人物,是處於一種質樸自然的生活狀態,並散發著純真的情感:《葵花地的誘惑》中捉甲蟲的小男孩;《柏樹林》中放風箏的小女孩;《暖丘》系列中忙農活的人們。在馬丹的畫面裏,與“自然”形成對比的社會性的“關押和奴役”被輕易的抹去。因此,正是在“回歸自然”的號召下,她恢復了某種“自然”過程的力量,並脫離外界社會的各種壓力,甚至文明的偏見,以一種“建立自我和主觀世界過程的自發性”完成了最“自然而然”的藝術創作。

“幻想的世界”

馬丹作品“自拍”,卻不露臉;看自己的“孤獨展”,卻躲在柱子後面——你在看這個世界,這個世界同時也在看你;當被問其是如何看待別人的眼光時,她表現出對週遭的恐懼,只希望用自己的筆觸小心翼翼捕捉夢的神秘,而不去給觀者一個“框定的格式”,她甚至害怕給出“定格的東西”,被誤解為有所刻意投射。這根敏感易碎的神經“聯接”了藝術家主觀的感受以及潛意識中的情緒。她所尋找的精神出口就是構建一個主觀“自發性”的“幻想的世界”。

每個人都有自己獨特的夢,其結構和內容都隨著潛意識的不同而千差萬別,同時,人的潛意識與週遭環境也有著千絲萬縷的聯繫。達利作品中“著魔”、“扭曲”的表像源自他對“性”、“死亡”以及“時間”這些生命中難以琢磨命題的思考與癡迷;蔡明亮《如夢》所設定的夢境“執拗”、“偏激”甚至“極端”,不能不説源自他潛意識裏“喜寒”“厭光”等反常的狀態。

馬丹畫夢,源於她希望通過對夢境的描繪找到自我解壓的“出口”。馬丹一直有將“夢”紀錄下來的習慣,因此日積月累了大量素材,她用簡單的素描和文字將夜晚夢中的景象和感受勾勒出來,這些畫面中充滿了恐懼和不安的情緒:有的描繪了許多人在多重空間裏爬著永無止境的梯子;有的畫面中黑色的小人排著隊在低矮深邃的過道上跳著奇怪的舞蹈;有的畫面中天空懸挂著用線牽連的肥皂泡——一切物體莫名而來,莫名而去,像是一群滿腹陰謀的小丑......這些“夢的手稿”彌散著揮之不去且不可抵抗的恐懼感,與其油畫作品“晴朗”、“歡快”和“純樸”的調子有著截然不同的感覺。油畫中,哪怕有一絲的“孤獨感”,也顯得無比輕鬆自然。“把夢中的恐懼與大自然中的孤獨同化,夢就不再恐懼,大自然也就不再孤獨”。也許只有這樣,馬丹才能從夢的恐懼感中得到解脫。

馬丹嘗試探索一種“人與世界”自由溝通的方式。法國“原始主義”畫家亨利·盧梭(Henri Theodore Rousseau, 1844-1910)認為畫畫需要“憑藉本能”,任何創造者“必須獲得完全的自由才能在思想上達到美與善的境界”。馬丹筆下那浸潤著幻想色彩的鄉間風景,以及人與自然之間溫情的對視,在一種似夢非夢的空靈氛圍中,將觀者引向對一個遙遠原始時代的追憶。馬丹的作品以最純粹的方式詮釋著生命的單純,並在不斷的積累中追求心靈和精神上的釋放與自由。

“白菜給的浪漫”

虛實表達在馬丹的作品中以一種“超現實主義”的獨特視角,或是説在藝術化的世界秩序中娓娓道來。她真誠地記錄下每一個奇妙而神秘的夢,沒有刻意去思考或者企圖解釋虛幻與真實的關係,而是最本能地“回歸自然”,將內心世界的點點滴滴細膩地表達出來。在其作品中多次出現的“龐大植物”並非罕見物種,而正是雲南地區隨處可見的“劍麻”。她似乎發現了一種“結合度很高的表達方式”。她創造著奇妙迷人的美學境界,並試圖借用夢境超脫于現實的那種神秘,為觀者帶來了難以言狀的激動。

在《暖丘》系列中,幾乎沒有任何恐懼感,而在《盲從》和《盲忙》兩幅描繪“劍麻”的作品以及《自拍》系列、室內系列的多數作品中則能隱隱感到一種孤獨的恐懼,尤其是當中對“虛掩著門”的描繪:光線從門縫中投射到屋裏,分不清是白天還是黑夜,在一個類似“潛意識邊緣”的空間裏,小女孩或者孤獨地觀看著自己的展覽,或者害羞地自拍,或者踮起腳尖扒著窗沿窺視外面的時間。《柏樹林》、《幸運滿地》以及《小憩》等作品雖然出現了“小女孩”的形象,但表現手法更多與《暖丘》系列相類似。在《白菜給的浪漫》中,“小女孩”坐在白菜上飛過一片連綿的“劍麻”地,馬丹將“超現實主義”發揮到了一時難以超越的高度,她所描繪的人物形象不再僅僅以旁觀者的狀態出現在環境中,而是與環境對話,因而具備了某種情感上或是説邏輯上的關係,加上主題的清新自然,很容易給觀者最直接的感染力,同時也能引起對“無限迴圈”的反思與回味。當然,《盲忙》給人第一印象也是輕快的,然而一旦凝視時間久了,就會發現植物的“靛藍色”和小女孩上衣的“橙紅色”之間存在一種空靈的反差,加之人物與環境比例的誇張以及“顯微鏡”式的細節注視,植物邊緣的針刺給整體氛圍增添了一種“未知的恐懼”。

這種比例和透視上的誇張表現,為人們探索“潛意識邊緣”狀態提供了一種視覺表達的可能性。夢境中無限迴圈的結構深處是什麼樣子,似乎在馬丹的作品中可以略見一斑。

“幸運滿地”

還記得愛麗絲夢遊仙境嗎?匆匆走過那個愛幻想的年齡的我們現在有機會跟著馬丹一起美夢重溫。馬丹是一個幾乎天天有夢的女孩,她把自己的真實夢境呈現在所有人面前。稚拙厚實的筆觸在中國年輕一代的藝術家身上已不多見,馬丹的選擇卻並不讓人驚訝:美好的夢轉瞬即逝,只有結結實實地把它們畫出來,才能讓那種溫馨甜美的感覺多留一會兒。“從真正開始畫畫就孤單了”,然而描繪這種孤單卻是她自我解脫的唯一方式。馬丹在繪畫中盡可能表達最輕鬆的“自然”,不僅直觀而且生動,也正是這樣的創作狀態令她的作品具備了一種“甜美的孤獨感”。

2011年3月5號,北京“對畫空間”畫廊將為馬丹舉辦她人生的第一次個展,對於一個80後藝術家來説這是無比幸運的。在問起對這個展覽有何期待的時候,馬丹卻顯示出超越同齡人的冷靜和沉穩。她以一種旁觀者的態度,從容地審視著身邊同齡80後藝術家的狀態:“80後注重自己內心的世界,都活在自我的世界裏。藝術需要真誠地感受和面對,並引起別人的共鳴,希望‘幸運滿地’能夠為大家講述最單純的童話,希望大家也有跟我同樣的觸動。”

|