|

崔正化作品

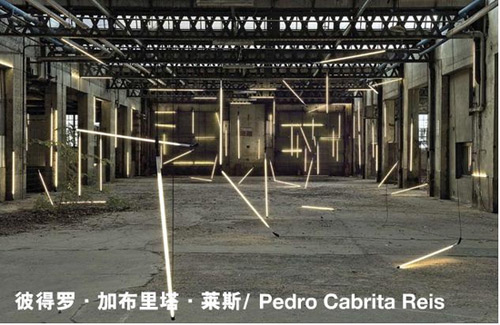

彼得羅-加布裏塔-萊斯作品

由侯瀚如策劃的展覽《日以繼夜,或美術館可為之若干事》前天在上海外灘美術館正式開幕。展覽的主體內容是9位中外藝術家的作品。在籌備過程中,大多數藝術家都特地來上海做了2-3周的駐地計劃,以了解這座城市和外灘美術館。因此,藝術家們最後都將自己的表達與展場的特點相結合。在這些作品中包括了來自未來的“文物”、可以“尋寶”的倣銀行金庫抽屜墻、用廉價復古花紋墻紙和“LV”長條凳包裝的電影院,反映上海都市生活的影片、一隻從美國唐人街輾轉回到中國的大青蛙的故事、咖啡廳裏呈現的《甜品》、日光燈管排出的迷宮……作品也不再被規整而單調地懸挂在展墻上,或者徹底被封閉在“白盒子”展廳中(西方稱藝術展廳為“white cube”)。從外灘美術館二樓的展廳一直到六樓咖啡館,從電梯到各層的前廳,從美術館的外墻到中實大樓的地面,從房樑到玻璃墻,整個美術館的每個部分都被互相聯繫起來,甚至連美術館對面的虎丘小區內也懸挂了藝術家的作品。

侯瀚如認為,這些藝術家的作品是“以社會現實植入城市空間和市民生活作為藝術創作的主要驅動力”。和一些藝術機構一起,侯瀚如希望這個持續到明年1月的展覽,會成為一場與城市生活同步的藝術行動。

按照侯瀚如的規劃,《日以繼夜》並非常規的專題展覽,而是一個開放的平臺。藝術家從新的視角來見證城市生活的轉型,同時用自己的方式構建與背景的聯繫。這種新型關係為他們的作品帶來更多的實驗與原創式的發展,因此“展覽”演化成一個動態而複雜的生産、交流體系,迥異於常規的策展模型。整個展覽將由兩組風格鮮明獨立但又相互交織的部分組成——日間展覽以及晚間的“藝術夜生活”系列活動。

在談到為什麼要將夜晚納入展覽之中時,侯瀚如表示,如果沒有夜生活,任何人都無法真正理解上海這座城市的本質。能夠定義這座城市的,不僅僅是城市中瘋狂激增的建築物的數量。恰恰相反,也許只有在霓虹燈和摩天大廈陰影下的黑暗里弄之間遊走,才能捕捉到這裡真正的生活。

因此在白天常規展覽之外,外灘美術館的夜間藝術項目其實更多。從10月29日到12月26日,共9周的時間內,每個週末輪番上演共計45場夜間文化活動,包括演講、工作坊、對話、音樂會等的18場活動,以及由9位參展藝術家每人推薦的3部影響他們思想與創作的電影。有趣的是,參加活動者還會拿到一本“夜生活”護照。就像世博護照那樣,每參加完一場活動後都可以蓋一枚“黑眼圈”章。由此,“日以繼夜”的美術館,將不再是一個冷漠乏味的展覽平臺,當“白盒子”被打開,聲色和激情便會涌現出來。將夜晚的藝術活動納入展覽體系中,是此次侯瀚如策展思路的一個亮點。

今天,世界各地的美術館都在努力擺脫“自治”的象牙塔的束縛,強調在內容策劃上對社會的關注以及在活動形式上對社會本身的介入。侯瀚如在策展文章中寫道,“把我們變成真正的‘當代人’,就是‘日以繼夜’努力的方向。而且,這也是我們這個時代的‘美術館可為之若干事’中最為重要的。” |