|

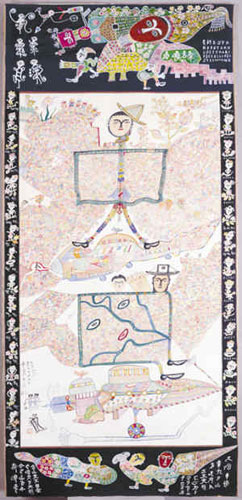

以漢字為元素的各種藝術設計

10月15日,歷時一個月的“兩岸漢字藝術節”在北京落下帷幕。以漢字為元素的各種藝術設計

這個由文化部藝術研究院和台灣文化總會聯合主辦的活動,追求“以全新的視角審視中華傳統文化精神”,既突出歷史感又富有當代性,亮點頻頻,為兩岸的參與者和公眾留下了深刻的印象。

亮點一:一切從甲骨文開始

甲骨文是中國已發現的古文字中,時代最早、體系完整的文字,雖然幾經朝代交替演變,但以形、音、義為特徵的文字和基本語法保留了下來,成為今天漢民族所用的方塊字。它的出現對國人的思維方式、審美觀産生了重要影響,為傳播華夏文化、促成祖國大一統國家的形成與鞏固,發揮了重要作用。

為了尋訪漢字的源頭,追尋漢字藝術的發生,藝術節組委會特地安排台灣客人和國內文化界人士共赴安陽——甲骨文的出土地,進行實地考察,參觀了安陽的中國文字博物館。在安陽,兩岸的文化界人士受到熱情歡迎。台灣著名詞作家方文山,走到哪都被一群聞其名而來的擁躉包圍。文化總會副會長林谷芳先生説,在全球化的今天,共同的文化使兩岸聯繫得更加密切。他認為,在這樣一種趨勢下,兩岸文化間的合作是非常必要的。

甲骨文産生於3000多年前的殷商時期,它的發現直接引發了對殷墟的發掘。從1928年到1937年,在著名考古學家董作賓、李濟、梁思永等人的先後主持下,在河南小屯村一帶發現了總計24900多片甲骨,這些甲骨由於抗戰爆發文物南遷,幾經輾轉,現存于台灣“中央研究院歷史語言研究所”……

亮點二:再現中國第一位女將軍

在太廟上演的南音樂舞戲《殷商王后——武丁與婦好》是此次“兩岸文字藝術節”的又一個亮點。

“婦好”之名見於甲骨文,她是商王武丁的王后。“國之大事,在祀與戎”,一個國家,最大的事情莫過於祭祀和征戰,作為一位女性,婦好生前曾主持過祭祀也從事征戰——她是中國古代第一位“女將軍”,所以在武丁眾多的妻妾中,她的地位極其顯赫。1976年,婦好墓被發掘,大量文物出土,這個墓葬是殷墟唯一保存完整的商代王室墓葬。

有趣的是,婦好的墓葬並不在殷商皇族墓地,而是在宮殿區。台灣漢唐樂府從這一點出發,為兩岸的漢字文化愛好者繪製了一個淒美的武丁與婦好的動人愛情故事:因為武丁對婦好地老天荒生死相隨的至愛,所以不循常規厚葬婦好于宮殿區域,使她成為在三千年後出土、唯一倖免于盜墓之劫的皇族陵寢。

在藝術節這場由台灣著名南音藝術家陳美娥策劃、葉錦添作為舞美設計的華麗演出中,漢唐樂府還做了以下的劇情演繹:19世紀末,安陽殷墟所發現武丁王陵甲骨文,由於時代因素輾轉流離至台灣;20世紀70年代,殷墟再度發現王后婦好墓,得而出土再獲一批珍貴甲骨文。武丁與婦好這對人天眷屬,三千年前所占卜的甲骨文相隔兩岸遙遙相對,今日將因中國大一統之民族精神感召,暌違三千年的恩愛夫妻終必團圓,印證兩岸血濃于水難分難割之骨肉親情愛。

亮點三:漢字藝術存在於生活

藝術節上,一系列倡導“漢字源於生活,回歸生活”,把漢字作為元素的創意展頗引人注目。

台灣藝術家林恒正及一些青年設計師的一組30件漢字元素T恤,被穿在30名志願者模特身上,模特時而在舞臺上走動,擺出各種漢字的造型,時而走下舞臺,來到觀眾們中間。林恒正解釋,這隱喻著藝術與生活的某種關係。這些漢字T恤讓普通的觀眾眼前一亮——原來文字也可以穿在身上!

漢字藝術,從字象、字義都承載著歷史與文明的資訊。文物展《追憶·漢字:“典藏文明之光”》、書法展《雅尚·漢字:“翰墨韆鞦”》、漢字與當代藝術展《意韻·漢字:“漢字藝術印象”》等都企圖捕捉這些資訊。最能夠使觀眾駐足的是《樂活·漢字:“漢字創意生活”》的漢字與當代的創意生活展。

在《樂活·漢字:“漢字創意生活”》展出中,兩岸富有創意精神的藝術家,借助創意生活的多種形態,呈現漢字的人文價值。在這裡,大大小小的生活用品,從坐椅到茶杯到積木到項鍊,無不是“漢字”。多元文化的形式對漢字圖形進行分解、重構,使漢字在傳遞資訊的同時也成為生活中的藝術性主角。參展的藝術家們認為,這些生活化的設計是企圖探索漢字之於生活的多種可能性:傳統漢字承載當代創意生活是可能的。 |