|

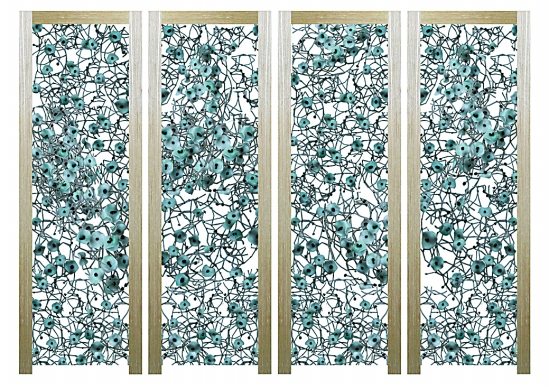

青園 尺寸:長20米,高3.2米材料:瓷、不銹鋼、透明膠管

裝置藝術,最早的説法是“現成品藝術”。20世紀初,杜尚這個法國人把一件日用品製成“作品”——小便器簽上名置放于博覽會。之後,他又推出將自行車輪胎和木箱堆疊的“作品”,舉世譁然。但杜尚為他所謂的“現成品藝術”辯解道:“他為那個物品創造了一種新思想。”

世博會上,思想的碰撞無處不在。無論是一張便簽,一粒石頭,一本書,還是一塊青瓷,藝術家通過開掘稀鬆平常的視覺元素,使日常性上升為一種民眾關懷、文化理想。形象和觀念的雙重存在,等待人們的重新開啟和解讀。

歷屆世博會上,一個趨勢性的發展,就是藝術元素的注入,引領了“藝術生活化、生活藝術化”的歷史潮流。本次上海世博會上,藝術的力量和進步,使作品本身越來越多地成為了普通觀眾眼中的趣味空間。誠如中國美術學院院長許江在世博開幕之際所言:世博是在利用全世界的文化思考、文化實力破解世界性的難題。世博可以當做人類命運的一部分。

作為接待中外貴賓的重要場所,中國館貴賓廳匯集了各種形式的精美藝術品。貴賓廳的每一個空間都有一個文化含義的定位,《青園》的平和與詩意,就在一隔一斷之間,婉轉流動。

青園 局部

初衷:青瓷最能反映中國士大夫精神

中國館貴賓廳的正東廳為青廳,屬木,色青。該廳展示的一件藝術屏風,名為《青園》。根據中國館最初設計的關於金木水火土五個元素進行的特定設計,青廳裏,青瓷自然就成為該藝術作品創作材質的不二選擇。

《青園》的作者劉正和周武認為:首先,《青園》這個名字帶有一點家園的意思,雖然中國青瓷的一個重要階段在浙江龍泉,但是它的影響力是世界的。所以青瓷是中國的一個符號,是國粹,青瓷更是一種傳統工藝,最能反映中國士大夫文化精神的一種材質與器物。把青瓷做成片狀,每一塊都帶著點手工感,以青瓷為承載形式與金屬結構的結合,既傳統,又營造出一種現代感,兼具功能性和藝術性。這件藝術屏風上的上千片青瓷,每一片都需要把握它的火候、色澤。劉正笑言:“你可以去看一看被我們廢棄的近萬片瓷片,這又是一件藝術品。”

作為中國館貴賓廳裏的藝術裝置,把中國文化傳達給世界,是它的責任和義務。因此,藝術家們就需要用一種現代語,或是“世界語”來介紹中國的傳統文化,與世界溝通。所以,作品《青園》傳遞給觀眾的不僅僅是“青”和“木”,而是一種藝術再創作。

理解:老百姓的關注和藝術家的創作是相對應的

然而,面對世博會上各種形態的藝術作品時,普通觀眾又如何領會藝術家的思想,如何讀懂這些裝置作品內在的涵義呢?劉正認為,老百姓的欣賞水準從始至今從未低過,“人們只是有時候不太了解這個領域,但這不代表他們的審美水準和認知水準低。對於藝術家來説,他需要讓自己的作品引起更多人的共鳴。”

矛盾的是,藝術家在創作過程中勢必會遭遇很多問題。“一個好的想法只有等到他的創作到達一定高度的時候,才能夠表現出一個被很多人理解和接受的外在形態。”劉正認為,“客觀地説,老百姓確實在很多時候不理解藝術家的作品,藝術家也不要因此而改變自己的追求。而對於觀者,也不要輕易否認自己暫時不理解的東西。這其實就是一種社會態度,一個是創作者的創作態度,一個是社會的接受態度。只有這兩種關係都保持一種寬容的心態,藝術家就會找到一個非常好的發展環境,觀眾也不會進入誤區,他可以接受到更多更好的東西。因為很多偉大的藝術品,往往在一開始,大家並不覺得好看。這是因為它和傳統意義上的‘好看’會有點不太一樣,所以他會覺得不太習慣。”

【助讀】

《青園》作品創作説明

劉 正 中國美術學院公共藝術學院副院長、教授

中國美術家協會陶藝委員會委員

周 武 中國美術學院陶藝係講師、陶藝中心主任

一

江南可採蓮,蓮葉何田田。魚戲蓮葉間,魚戲蓮葉東,魚戲蓮葉西,魚戲蓮葉南,魚戲蓮葉北。

——《漢樂府·江南·江南可採蓮》

“蓮葉”、“藕枝”相映成趣,可是,“魚”在哪,“水”在哪?

“魚”在詩歌裏,“魚”在人們的想像裏。此時,正因“魚”不具象化,也不抽象化,所以做到了“無所在”又“無處不在”。以“蓮葉”、“藕枝”之“實”,來襯托“水”無常態、“水”無常形。老子曰:“鑿戶牖以為室,當其無,有室之用。” 憑藉這個“無”,才能虛而待物,“一滴水可見大千世界”。

二

這裡表像元素假説為“蓮葉”、“藕枝”(其實也可以是“浮萍”,大致來説是一種意象,可綜合多特性于一體,也就可以不一定要確指某物)。

有人奇怪,為何“蓮葉”青青,呈現出春日生機,而“藕枝”又是冬天裏常見的斷、殘肅殺景象?

是的,這裡“蓮葉”圓、柔,與“藕枝”剛、直形成對比,蓮是“陰”,枝是“陽”,這是外形上的陰陽;而從構圖看,“蓮葉”無疑處於視覺的焦點,屬於“陽”面,“藕枝”處於次要的位置,為“陰” 面,也可以説是內涵上的陰陽。 所以説,從觀察的角度和立場的變換,可以看到不同維度的景象。

藝術作品允許虛構,藝術來源與生活,又高於生活。藝術創作有自身的規律,那就是創造美、和諧,一些平常元素經過巧妙的藝術構思、提煉,昇華為寄託著人們美好理想和藝術家高尚情感的作品。

三

隔而不斷,阻而不滯,是因為其中的氣息往來交流通暢,而又有內外和遞進的空間層次變化,意象空靈。小景、大景相互滲透,實景、虛景陰陽交融,在一個有限的空間裏營造出“境生於象外”的多維空間,視覺感受和審美想像得以自由舒展。

古代名刀。晉·崔豹《古今注·上·輿服》:“吳大皇帝有寶刀三:一曰百煉……二曰青犢……三曰漏景。”古人對漏景的評價是:此刀很輕,幾乎沒有重量,似煙似雲,但無物不破。

此處,正是中國古代建築藝術園林構景手段——“漏景”(漏屏風)之活用,在承繼傳統文化的基礎上,又貴能別出新意,不落窠臼。

作品總體佈局、空間組合、比例、線條、節奏、色彩等造型藝術語言,構成蘊涵豐富的《青園》藝術形象。企圖呈現的意象,要言之,“大中見小,小中見大,虛中有實,實中有虛,或藏或露,或淺或深,不僅在周回曲折四字也。”(沈復《浮生六記》)。

“青”,無俗情,生機盎然,淡雅而雋永。主題演繹怡人的自然,清新的環境。一派田園風光,一種油然而生的愉悅,一分山水家園才有的平和,一扇唯中國文化獨有的窗欞。 |