|

在有關潑墨潑彩的比較研究中,一般研究者往往將劉海粟與謝稚柳、張大千三家並列,基本肯定他們是在我國傳統潑墨的基礎上各自發展出了特徵鮮明的潑墨潑彩繪畫。雖然其他畫家在潑墨潑彩方面也有相當的成就,但由於三家潑墨潑彩具有鮮明的典型性,故研究者一般將他們作為潑墨潑彩繪畫的代表而加以闡發,本文掇拾有關資料,將三人試作比較,以期對潑墨潑彩繪畫的形成、發展和性質作一深入的理解。

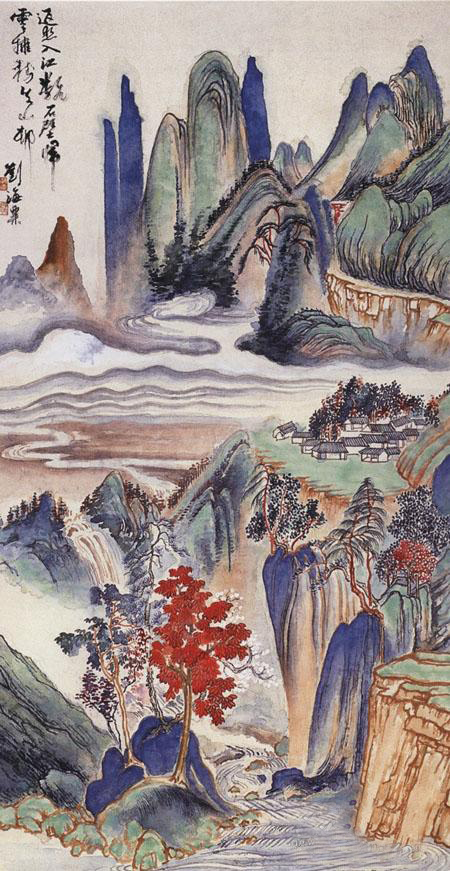

劉海粟的潑墨潑彩

劉海粟從五十年代中期以後就開始潑墨潑彩的創作,直致去世,前後共延續了四十多年的時間。劉海粟早在三十年代就曾進行過潑墨山水的創作,但同潑彩結合起來,有意識進行繪畫創作的實驗時,則是五十年代以後的事情了。五十年代後期、六十年代、七十年代前期(1957—1976年)是劉海粟潑墨潑彩的形成醞釀期。五十年代,劉海粟曾在一個收藏家那裏看到四幅董其昌臨摹張僧繇的沒骨青綠山水,設色奇古,使他非常吃驚。董其昌沒骨青綠山水色彩的古艷雄奇,給他留下非常深刻的印象,以致于一臨再臨,如1956年曾臨《沒骨山水》一次,1969年又背臨一次,他説:

五十年來,我多次臨過董文敏的重彩沒骨山水,那種色調的處理,引起我潑彩的幻想。(《從師到友畫黃山——黃山談藝錄選載》)

董其昌沒骨山水的出現,對劉海粟晚年的繪畫創作産生了深遠的影響。這一時期,劉海粟不僅臨寫董其昌的沒骨青綠山水,夏圭、徐渭、石濤、朱耷等人的作品,他也多次臨寫,並且還不止一次默寫黃山,臨寫前人有關黃山的作品。這都為他未來的潑墨潑彩、潑彩黃山作了準備,所以他説:

沒有這些實驗、醞釀,後來的大潑墨、大潑彩都不可能出現。(《從師到友畫黃山——黃山談藝錄選載》)

並自豪地説用大潑彩寫黃山是他的大膽創造,推進了晚年的重大變法。

劉海粟是在“青綠”、“水墨淺絳”、“潑墨”基礎上接受油畫的某些技法並融會貫通創造出來了大潑彩繪畫,有著從實驗摸索到逐漸完善的過程,經歷了從構線潑染到放筆潑染的變化過程,寫意化的程度進一步加強。如此一時期的《杭州靈隱》,除墨筆之外,間以沒骨畫法或色筆勾勒,已經具有潑墨潑彩的雛形了,1955年的《黃山白龍橋》則墨彩兼潑,如1975年的《黃山圖》、《黃山獅子峰》等為大潑墨、1972年的《山茶錦雞》為重彩、1966年的《黃山雲海奇觀》、1975年的《江山如此多嬌》為大潑彩,潑墨潑彩的繪畫風貌逐漸呈現出來。

劉海粟的潑墨潑彩不僅包括山水,而且還有花鳥,尤其潑彩荷花,成為潑墨潑彩的保留題材,如1972年的《褪卻紅衣學淡裝》,已開始用石青潑彩荷葉製造出班駁陸離的油畫效果,有著強烈的厚重感,成為他繪畫風格的突出表現(七十年代後期、八十年代又有《重彩荷花圖》、《荷花鴛鴦圖》、《粗枝大葉圖》等,都是重要的潑彩荷花作品,構成潑彩荷花的系列)。至此,到七十年代中後期,劉海粟通過十幾年的摸索和實驗,已經探索出較為熟練的潑墨潑彩繪畫方式。

七十年代後期(1976 年以後)直至去世的九十年代,是劉海粟潑墨潑彩繪畫創作的旺盛期,經過二十餘年的摸索和實驗,開始進入潑墨潑彩繪畫的勃勃揮發期。劉海粟1976年開始潑彩黃山,1976年的大潑彩《天海滴翠》、《黃山一線天奇峰》、1979年的《立雪臺晚翠》等,都是著名的潑彩精品。在長期寫生的基礎上,劉海粟終於形成了他的大潑墨潑彩的繪畫技法,嫺熟地運用這一方法進行繪畫創作,他在總結潑彩畫的創作經驗時説:

潑彩畫法是先用焦墨線條畫出幾大塊塊,分好色彩的區域,然後到上重色,嫌淺處可以等紙又幾成幹後,再用小盂調好色朝畫上倒,另外破以清水,使色彩散開並吃進紙去。在健筆疏導的過程中,讓色塊向山的自然形態靠攏。全乾後用墨筆細心收拾。 (《從師到友畫黃山——黃山談藝錄選載》)

劉海粟詳細分析了自己的潑墨潑彩之法,他的潑墨潑彩實質上是一種重筆豪放的寫意畫法,有著劉海粟鮮明的個性特點和精神氣質。

劉海粟晚年的潑墨潑彩繪畫,多從寫生中得來,他非常善於捕捉大自然中的大美、壯美境象,將其作為繪畫的表現對象,于雄奇幽深的境象中蘊涵著自己對世界的深刻感受。早晨、落日的情景、雨霧晦明、陰雲密布而亮光突然照射的情景,晴日下空氣躍動的情雲煙飛動、變滅情景、霽散雲收情景以及紅雲、青煙、紫霞、流霞、紫霧、陰影、飛光、流光、雲光、團光、水光、濕光、流光、清光等種種流動的物象,青嶂、碧峰、紫樹等靜謐挺立的萬千物象,都成為他關注的對象,在大自然瞬息萬變的境象中發現包孕的大美境象,營造出煙雲吞吐、迷茫空蒙的藝術世界,給人“神光離合,乍陰乍陽”、“黑入太陰”的迷離恍惚之感。當然,這些奇偉境象多來自於他在大自然中的親臨深感,將之納入畫面之中,如他記載自己的一次黃山寫生經歷:

深秋,我來到光明頂氣象站,想畫天都與蓮花的背影……突然一陣旋風把霧幕撕開,天都蓮花雄姿矗立,英姿非凡,雲間幾縷殘陽光照,把火一樣紅漆涂在山上,背陰處鐵青的巨石出現紫絳色,樹林的綠色塊面上暈著鵝黃……我畫了一張潑彩。(《從師到友畫黃山——黃山談藝錄選載》)

劉海粟將自然的瑰瑋境象高度概括、提煉,融入了他本人的深刻體驗、豐富的內心情感,馳騁著他豐富的想像力,終於揮灑出了大自然的萬千氣象。

劉海粟的潑墨潑彩繪畫具有強烈的光色效果,他對後期印象派塞尚、凡高、高更、雷諾阿、莫奈乃至野獸派馬蒂斯等西方現代畫家的繪畫成分都有所吸收,用到潑墨潑彩上來,用色大膽概括,創造出斑駁陸離、綺麗幽深的光色效果。他的潑墨潑彩是對自然物象的高度抽象,空氣和光影,也在畫家的筆下得到幻化,有著極為強烈的真實感。劉海粟的潑墨潑彩不僅有強烈的光色效果,更有高度寫意化的筆墨語言。他始終注重意境和筆墨的高質要求,注重骨法用筆與隨類賦採的兩向融合,把青綠山水與水墨寫意結合起來,把用線造型及潑墨潑彩的表現性因素結合起來,構線為骨,潑墨潑彩。他的筆墨首先是為造型服務的,然後才具有獨立審美意義的內容,他的筆墨往往通過山石樹木等具體的物象而呈現出來的深邃內容,如果離開具體的情境和物象,離開寫生對象,劉海粟的潑墨潑彩中筆墨獨立的審美內容便無從談起,這是他最為主要的繪畫特徵之一,蘊涵了東西方繪畫的構成要素。

劉海粟對於我國文人畫曾進行過深入地研究,直到晚年仍然熱情不減。如他對五代畫家關同能用淡墨波狀組織表現出空氣的幻覺,驚訝不已,不時地加以領會,將其經驗融化到自己的繪畫之中。他對南宋時期的淡墨暈染、明代沈周的青綠山水的筆墨特點以及唐寅的文秀畫風,也都能平心靜氣地加以領會學習。即使對於當時抨擊甚力的四王繪畫,也能辨證地看待,將以四王為代表的正統繪畫中的優秀成分加以繼承,如對王原祁如飛如動的中鋒用筆,在寫生中改造利用,成為長線大皴與渲染之法綜合運用的主要國畫寫生方法。他非常注重物象輪廓的安排,將明清傳統繪畫中的皴法作大幅度減少甚至不皴,而主要保留中鋒勾畫的輪廓以及少量皴線,這就為賦色填彩乃至潑墨潑彩提供了充足的畫面空間,甚至不惜五六次潑墨潑彩,以求其厚重效果和墨色、色彩的層次豐富。劉海粟潑墨潑彩畫的出現,從一定的角度看,當是明清繪畫的繼續向前發展,正是在深刻認識古代傳統的基礎上進行的積極變革,不僅僅是受到外部文化壓力後的劇烈變革使然。當然,張僧繇不用勾勒之法而直接以青綠、朱粉等進行創作,直接以重色染出陰陽光暗而成的沒骨法也直接啟發了他大膽變革。積極吸取西方的繪畫觀念,保留傳統的骨法用筆,以長線造型,演變出潑墨潑彩的法度。

劉海粟多傾向於陽剛大美審美境象的表達,突出強調色彩的厚度和視覺衝力,強調筆法的雄健挺拔,從而形成深沉雄大、璀璨壯麗的繪畫風貌,呈現出壯闊雄奇的審美效果。劉海粟不拘于法度的束縛,古人的法度、西洋人的法度,他多根據自己的需要大膽使用既成之法,創造新法進行藝術的表現,書法線條的糅入,使他的作品更加氣厚力沉,給人潑辣凝重、雍容博大之感,有著恢弘壯闊、勁拔奔放的風骨之美。油畫色彩的融入,則使他的作品呈現出樸茂明凈、班駁陸離的風格特色,有著油畫的斑斕與明快,感情激越,畫面亮麗而清晰。當然,由於劉海粟的潑墨潑彩完成于生命即將謝落的晚年時期,又使他的潑墨潑彩有復歸平淡的稚拙之美,呈現出自然爛漫、天趣橫發的風格特點來。

劉海粟是個性非常強烈、情感非常豐富的畫家,很容易在自然物象面前呈現出內心的激動和豐富的內心世界,外在的萬千物象無不涂上他內心真摯的感情。大自然的神奇變化不過是他情感的外化,因而他的潑墨潑彩往往有著非常主觀的情緒性表現,往往于繁密樸茂的物象中散發出雄強的精神熱力。作品由於融入了作者本人對顏色的主觀心理感受,將內心的勃勃激情與外在的自然境象結合起來,因而在畫面上也往往呈現出強烈的情感力度。他曾作詩道:“萬古此山此風雨,來看老夫渾脫舞”,非常鮮明地概括出他的繪畫所呈現出來的濃郁的主觀感情色彩。張大千、謝稚柳的潑墨潑彩,同他的作品相比,明顯要理智、冷靜的多,這一點是他與後兩位畫家最為明顯的不同。

張大千的潑墨潑彩

張大千的潑墨潑彩主要形成于上世紀五十年代中期直至八十年代初期去世為止,前後延續了將近三十年的創作時間。1940年張大千由於戰爭原因重回四川,入川後飽遊了家鄉的山水,使他的眼界大為開闊。這一時期張大千的復筆重色山水開始出現,水墨、青綠相融合的繪畫方法的使用是潑墨潑彩技法即將出現的前奏。二十世紀的五十年代中期(五十七歲)以後,張大千將細筆畫風開始向粗筆、破筆潑墨方向轉變,這一時期以潑墨為主,兼潑少量顏色。六十年代初期,畫面上潑彩則逐漸加重,潑彩法成為最為主要的創作手段之一,潑墨潑彩的面貌在此一時期終於形成。

張大千晚年變法,起因于老人晚年生理上的變化,他説:

予年六十,忽攖目疾,視茫茫矣,不復能刻意為工,所作都為減筆破墨。(1982年《廬山圖》題跋)

從中透露出張大千晚年變法的因緣。主要是生理上的原因促使他由文細一路的畫風轉向大潑墨潑彩寫意上來,帶有晚年生理變化的強烈影響,他也逐漸意識到這一變法的重要意義並有意加以自覺引導,在綜合傳統繪畫的各種因素、在原有寫生基礎上進行變法。此一時期張大千先後創作了一批頗有分量的潑墨潑彩作品,1956年的《山園驟雨圖》、1962年的《青城山》為大潑墨代表性作品,1961年的《幽壑鳴泉圖》開始使用潑彩法,1967年的《幽谷圖》潑墨潑彩,1968年于太平洋彼岸環蓽庵創作的《長江萬里圖》則絹地重色,大片潑彩,以雄奇瑰瑋之筆寄情山河、緬懷祖國的心情,以後又創作了《長江萬里圖》、《廬山圖》,這都是張大千晚年潑墨潑彩的力作。

謝稚柳對於張大千晚年創造潑彩法很為激賞,認為潑墨潑彩之法是張大千發明的,説古有潑墨,今有潑彩,張大千的潑彩有很深的傳統淵源,開中國畫從來未有的形體與風格,直到古人未造處:

以破墨潑彩的表現形式,為山水作寫實的發抒,這是他最新的格調,豪邁奔放的形體,蒼茫渾雄的氣度,已絕去了一切的依傍,開中國畫自來所未有的格局,是令人驚絕的藝術創造。(謝稚柳《張大千的藝術》)

並説張大千融合了西方繪畫的長處,將其轉化為中國畫的神韻:

一個人能將西畫的長處融化到中國畫裏面來,看起來完全是國畫的神韻,不留絲毫西畫的外貌,這定要有絕頂聰明的天才同非常勤苦的用功,才能有此成就。(謝稚柳語,見《畫説》)

但張大千本人認為他的潑墨潑彩是中國畫的傳統,不承認受西方的影響。雖然張大千不承認他的潑墨潑彩繪畫受到西方繪畫的影響,但從他多年在海外的經歷看,不受西方繪畫的影響是不可能的。張大千青年時期曾到日本學習染織,熟悉色彩規律,他本人也曾收藏有日本的浮世繪版畫,不可能不受這些繪畫形式的影響。加之張大千有多年遊歷歐洲、美洲、亞洲諸國,其作品所呈現的抽象、半抽象之美,顯然來自域外繪畫因素的影響。但從在與西方繪畫進行比較、重新反思中國繪畫特色的角度上強調中國文化、中國繪畫固有的因素和傳統,站在中國文化、中國繪畫的角度來進行中國畫的變革方面來看,張大千的主張和見解無疑有著非常積極、合理的成分,更何況他的繪畫創作,其強大的根基當然是奠定在中國文化基礎之上的,尤其對宋元以來文人畫的梳理和敦煌壁畫的深入考察、研究(臨摹),使張大千進一步深入意識到中國畫的價值和深刻的內涵。張大千始終堅持認為他的繪畫是畫家之畫,而非文人之畫,與他不承認受西方繪畫影響的思路一樣,顯然也是有所深指。

張大千曾深入探索歷代繪畫作品,三十歲以前主要師法沈周、唐寅、文徵明、仇英、陳淳、徐渭、董其昌、石濤、朱耷、石溪、漸江、陳洪綬、華岩、張風、方以智、梅清以及費丹旭、改琦等,當然這一時期也曾向元人學習,主要是受趙孟頫的影響,但基本上以明清之法的汲取為主。三十歲以後則上溯六朝、隋唐、宋元諸家,對張僧繇、楊升、畢宏、李升、董源、巨然、范寬、郭熙、李公麟、劉寀、李唐、米芾、米友仁、閻次平、劉松年、夏圭、陳容、牧溪、馬遠、梁楷、王蒙、吳鎮、盛懋等人的繪畫,都有精深的研究,他又西行甘肅,于敦煌研習敦煌壁畫,遠窺北魏、隋、唐重彩繪畫,終於導致畫風大變,出現了新的繪畫面貌。張大千將南北朝、隋唐時期的重彩與宋元明清的水墨結合起來,變細筆之法為大筆潑墨,融合大小青綠、淺絳諸法,而推出潑墨潑彩法,進行水墨漬染、積染、潑染,成功地創造出重彩寫意山水和重彩寫意花鳥畫,將中國畫推進到一個新的階段。

將重彩畫法與中國畫寫意結合而有潑墨潑彩法度的出現,張大千同劉海粟一樣,也同樣得力於對董其昌、楊生、張僧繇一路畫風的溯探,他不止一次臨寫這些作家的傳世作品,對其畫法給以高度的重視:

青綠沒骨,其源出於吾家僧繇,董文敏數臨之,此又臨文敏者。

華堂一代老宗師,瘦樹枯山淡逾宜。

誰信峒關蒲雪起,卻從絢爛出雄奇。

(張大千1947年自題《倣楊升峒關蒲雪圖》)

精鑒華廳莫矜誇,誤將蒲雪許楊升。

老夫自擅傳家筆,如此秋山似未曾。

董文敏盛稱楊升《峒關蒲雪圖》,而吾家僧繇《秋山紅樹》,實為沒骨之祖。此圖約略似之。癸卯(1963年)六月既望。(題《秋山紅樹圖》)

正是接溯沒骨設色的山水畫傳統,結合敦煌壁畫重彩以及潑墨傳統畫法,終於引發張大千晚年的變法。

傳統繪畫的深厚基礎為張大千晚年的變法提供了條件,但並不是唯一的條件,他長期遊歷寫生的經歷,也是晚年變法最為關鍵的條件之一。張大千曾先後在國內敦煌、黃山、衡嶽、華山、泰山、峨眉、青城、桂林、羅浮、吳越、楚奧、京華等地遊歷、居住、研究、創作,在國外則先後遊歷了日本、朝鮮、印度、巴西、美國、法國等國,在這些國家觀摩學習、進行繪畫創作。尤其週游亞、歐、美各國,使他的眼界大為開闊,其所閱歷,已經遠非前代畫家所可比擬。這種長期遊歷寫生的積累,為他的潑墨潑彩提供了豐富的創作素材,筆墨程式也由於脫胎于自然的造化,使他的作品具有非常深厚的筆墨內涵。張大千的潑墨潑彩善於體現光霧之色的渾闊變化,多呈現出陰雨後的晴明景色,或是明快的雲影山光的短暫停留,或是瓢動的陰雲、濃霧附著的山峰、掩映的溪水,或是幽谷和深林中的明凈、沉鬱的氛圍。張大千將大自然神奇幽深、明滅顯晦的景致通過亮麗的色彩挪移到有限的畫面之上,有著陰明晴晦自然境象的萬千變化,王維“山路元無雨,空翠濕人衣”的詩意確實深切地表達出對他的繪畫特徵。

張大千的潑墨潑彩不僅是大自然境象的張本,他的潑彩也凝聚著內心情感的波動。張大千往往通過詩意來獲取創作的靈感和源泉,繪畫中往往帶有夢幻成分,既有他個人長久形成的文化積澱的流露,也有對以往遊歷的回憶和沉思,不完全是寫生的基調。如《廬山圖》的創作即是如此,他本人並沒有到過廬山,《廬山圖》呈現出來的圖像是他的主觀想像,他將心中的情感意象轉化為可被感知的山水圖式,成為晚年對大陸家鄉思念的情感外化,有著含蓄不盡的詩意抒寫。《長江萬里圖》雖然有寫生的基礎,但也是早年所覽名山諸多意象的綜合,由於擺脫了外在具體形象的限制,在畫面上往往脫略心中深偉的意象,多為對早年遊歷名山的憶寫,擺脫具體的特定的外在物象而專著于內在的心象,因心造境,這已然是戛戛獨造的心象世界的剎然呈現。 擺脫古人、擺脫自然,造物遊心,由之進入超然心物之外的渾闊之境,這與劉海粟晚年創作一再激動不能自抑的心境一樣,都是超脫自我和外在條件的限制而達到的精神境界。

張大千的潑墨潑彩多喜用比較清冷基調的顏色,因而他的潑彩是一種冷潑彩,與劉海粟的熱潑彩有著截然的不同。張大千在風格上將唐人的豪放、宋人的謹嚴融合為一體,既有工整妍麗、絢爛明凈的一面,也有奔放雄健的一面,呈現出明凈清逸、爽麗流動的繪畫格調,與劉海粟個性張揚、熱力噴射的風格特徵有著截然的不同。一文一武,可為相反相成的“潑彩雙璧”。

謝稚柳的潑墨潑彩

謝稚柳潑墨潑彩繪畫的出現是在二十世紀六十年代以後,直至去世,前後延續了三十餘年的時間。六十年代中期以後,由於身體的原因,謝稚柳開始銳意改變畫風,放逸揮灑的格調逐漸佔據主導地位。他在《海棠鴝鵒圖》中説:

此十年前所作,桑榆晚筆,漸變所尚,風腕顫指,勢有不能,非獨情遷也。已未春日重見此圖因題,時年七十矣。

從中隱約透露出自己的變法是由於晚年生理變化以及患病的原因造成的變革,並不是自己的審美變化所致,是一種不得已的畫風轉變。後來他意識到這一變法的必然性,尤其在接觸張旭的狂草後,加上他自己對徐熙落墨法的感悟,終於在晚年形成不同於早期的繪畫基調。謝稚柳潑墨潑彩繪畫的形成,不是突然變法,而是漸變所尚,有被動而積極主動的追求,將原有的繪畫樣式轉化為新的繪畫樣式,這同張大千的晚年變法有相似之處。當然,謝稚柳是在將適合自己晚年生理特點的落墨法吸收到自己的繪畫創作上而闖出來的一條新路,不盡同於張大千的創作思路。這也與他深厚的傳統文化修養、學術修養、繪畫基礎分不開的。

謝稚柳有著深厚的傳統繪畫基礎,早年由於家學、師承關係,深受陳洪綬畫風的影響,“少時弄筆出章侯”,在學習陳洪綬繪畫的基礎上向隋唐、五代、宋元諸家學習,並西出敦煌研習敦煌壁畫,我國北魏以來的重彩壁畫使他內心受到強烈的震撼,對我國傳統繪畫色彩有了深刻的感受和體驗。謝稚柳作為一代書畫鑒定大家,建國後參加全國書畫鑒定組,曾鑒賞了208個單位所藏十余萬件歷代書畫藏品,在晚年又多次赴海外鑒定書畫,一生所鑒賞海內外歷代書畫真跡以數十萬計,他內心的感受可想而知。其素質、學養、胸襟、氣象,已遠非一般畫家所能望其項背,這在他的作品中必然有所反映。在長期的書畫研究和創作中,他也逐漸形成了具有個人自覺意識的繪畫史觀,“不識元明莫論清”,在思路上盡力向上探溯,敦煌壁畫、董巨畫派、徐熙、宣和院體(趙佶)和陳洪綬畫體,對他有著終生的影響,其潑墨潑彩的出現,即是這一路繪畫沿革所導致的必然趨勢,尤其徐熙的落墨法對他晚年畫風的形成,起了關鍵性的作用。他將徐熙落墨法與宋元以來的放逸筆墨結合起來,創造出自成一格的落墨潑彩法,將落墨法作為自己變法的根本言詮。

何為“落墨法”,謝稚柳在七十歲的時候,曾總結了自己創作經驗,他説,所謂“落墨”,就是把枝、葉、蕊、萼的陰、陽、凹、凸,先用墨筆連鉤帶染地描繪出來,然後在某些部分略略加點顏色。至於哪些該鉤,該不勾,該濃,該淡,該工細,該粗放,該著色,該不著色,皆隨實際需要而變化,沒有固定的規律,這一繪畫技法,兼有工細與粗放的法度,既有寫實的要求,也有寫意的成分,因而最符合謝稚柳的個性和稟賦才情。謝稚柳將工筆與寫意統一起來,將敷色與用墨統一起來,將工整與粗放兩種繪畫格調統一起來,不獨施于花鳥,並將這一創作方法推及到山水畫的創作:

不獨施之於花竹,兼推及于山水,思欲騁其奇氣,以激揚江山之佳麗。年來病腦日深,頭目眩昏,手指僵顫,所得僅此。使其餘年,精力所許,則擊水三千,六月一息,尚思有所進耳。(1973年自題雜畫冊)

他在“以墨為格,而副之以雜彩,其跡與色不相映隱”的基礎上,在“不離乎形象”的情況下,“易工整為放浪”,以“騁其奇氣”、“激揚江山之佳麗”。謝稚柳將徐熙僅用於花竹的花鳥畫技法推演為山水畫創作的繪畫方法,形成了 “落墨一軍”。因為在落墨法上的創造性使用,所以被人稱為“落墨畫派”,意即他的繪畫具有徐熙以來“落墨法”的風格特點、用筆特點。

由於謝稚柳用落墨法表現江南景致的特點十分突出,善於表現江南明麗清秀的自然景象,所以又被目之為“江南畫派”,再加上他對五代董、巨開創的“江南派”畫風一直喜愛有加,有著精深的研究,因而在潑墨潑彩中也接續了“江南派”的精髓,他説:

當年野逸動千門,飄忽流風斷筆痕。

又是江南寒食近,雜花落墨與招魂。(自題《花鳥冊》)

謝稚柳以落墨之法寫野逸、放逸懷抱、江南景致,“已褪懷中舊筆痕”、“雜彩落墨寫繽紛”,發展了徐熙的落墨法、董源、巨然的“江南派”畫風,終於在晚年達到新的境界,形成了個性鮮明的繪畫風貌。謝稚柳的潑墨潑彩往往呈現出晴明的精神氣象,其作品或如明凈月夜之下的情境再現,或者是薄陰天氣流光變滅的氛圍,飛光嵐氣、雲光流影不時浮動在明凈的畫面氛圍之中,鋪陳奇麗,營造出一片雨洗的江南自然景象。謝稚柳潑彩不脫離具體的形象,亦是從寫生並結合自己的古畫鑒定所獲得的經驗而發展出來的繪畫風貌,有著很深的文化根基和寫生體驗。

不僅五代徐熙的落墨法對謝稚柳潑墨潑彩繪畫的形成起到了重大的奠基作用,謝稚柳本人晚年在書法上的轉變,對於潑墨潑彩繪畫基調的形成,也起了關鍵性的作用,如果沒有書法上的變革,也很難催生出謝稚柳以“落墨法”為基礎的潑墨潑彩繪畫來。謝稚柳的書法早年受陳洪綬的影響,清俊峭拔,後又受宋人米芾、黃庭堅、蔡襄的書法影響。晚年則開始研究懷素、張旭、黃庭堅的書法,尤其張旭的《古詩四帖》,其狂草意象給他帶來更加深偉的內心體驗,一洗早年的含蓄典雅,而轉化為放逸清雄的氣度,促進了潑墨潑彩繪畫的形成。

謝稚柳潑墨潑彩繪畫風格的形成,與他的出身、際遇、性格、氣質、學養、經歷有很大的關係,有別於劉海粟和張大千的潑墨潑彩。劉海粟、張大千以明清為根基而展開變革,越明清而上行,其精神氣象沒有謝稚柳的高華深美的繪畫格調。如果説劉海粟、張大千一文一武,謝稚柳則是氣含剛柔、兼備文武的“一代儒將”,有著鮮明獨特的繪畫格調。畫如其人,正因為謝稚柳有如此的胸襟、經歷、器養和學識,所以才創造出這樣的繪畫,這樣的境界,這樣的精神氣質。

結 語

從以上對劉海粟、張大千、謝稚柳三人潑墨潑彩繪畫的具體分析中,他們的繪畫觀念、繪畫特徵和風格的大致特徵基本上凸顯出來。下面對他們的潑墨潑彩異同再略作進一步的集中歸納,以使我們對他們的繪畫特質有更加清晰的印象。由於劉海粟、張大千、謝稚柳三家三人的習慣、經歷、氣質、個性、學養等的不同,因而創造出風格不同、面貌迥異的潑墨潑彩大寫意繪畫來。二十世紀中外文化觀念衝突交融的整個文化背景、各自所處的特殊的社會狀況以及老年人生理上的變化等原因促成了劉海粟、張大千、謝稚柳潑墨潑彩繪畫風格面貌的形成。劉海粟、張大千、謝稚柳三人的文化價值趨向、繪畫風格、繪畫觀念等都有著較為接近的一面,因而他們的潑墨潑彩繪畫不同於林風眠、徐悲鴻等人的繪畫觀念。劉海粟、張大千、謝稚柳是在二十世紀五十年後期、六十年代初期的晚年分別進入潑墨潑彩繪畫創作階段的,這一時期是他們潑墨潑彩形成的關鍵時期,當時的社會、文化狀況,他們三人不可能有交流和彼此互相啟發的歷史性機遇,因而他們基本上是各自根據自己擁有的條件進行變革,走向潑墨潑彩繪畫之路的。由唐代潑墨到現代潑墨潑彩繪畫的出現,經過了一千多年的時間,最終在內部文化條件和外部文化條件的雙重刺激下獲得進展。至此,中國畫的技法系統基本上已經完善,重彩寫意山水、寫意花鳥在這一代也終臻于完成,在中國畫近代化、現代化及其與世界其他民族文化進行交流的歷史進程中,寫下了亮麗的一頁。從他們三人潑墨潑彩實踐所獲得的成功經驗,由一個側面也充分説明,潑墨潑彩繪畫的出現是一種歷史的必然,是在二十世紀特定的歷史時期內中國傳統繪畫觀念和西方繪畫觀念互相交融、衝擊的結果,是中國傳統繪畫觀念內部沿革的必然結果。

|